- 更新日 : 2025年2月21日

請求明細書は請求書とどう違う?役割や項目を解説

請求明細書と請求書は基本的に同じものです。しかし、役割や記載項目に細かな違いがあるため、必要なタイミングで作成できるように書き方を知っておくといいでしょう。

本記事では、請求明細書と請求書の違いについて解説しています。また、請求明細書を作成する際に役立つテンプレートを用意しているため、必要に応じてご活用ください。

目次

請求明細書とは

請求明細書とは、支払金額の内訳が記載された書類のことです。請求書に記載された請求金額の内訳を相手に伝える目的として、請求書と一緒に渡されます。企業によっては、請求書と請求明細書をひとつにまとめて発行しているところもあります。

請求明細書に発行義務はないため、発行している企業は多くありません。しかし、取引先に請求内容を伝える際に親切な印象を与えるため、商品やサービスの内訳を詳しく伝えたい場合などは発行するといいでしょう。

また、2023年10月1日から導入されるインボイス制度においては、インボイス上で個々の取引における取引年月日や取引内容などを明記することとされているため、従来の請求書明細書に近い形式の書類発行が求められます。

インボイス制度については、別の記事で詳しく解説しています。

請求明細書と請求書の違い

請求明細書と請求書の違いの違いは、発行する目的にあります。請求書は相手方に支払いを求める目的で発行しますが、請求明細書は取引の内訳を確認する目的で発行します。取引の頻度や取引先からの要望に応じて、それぞれのフォーマットを使い分けるといいでしょう。

また、請求書のフォーマットに明確な決まりはないため、請求書明細書を請求書として発行することもできます。その場合は請求明細書を別紙で用意する必要がなくなるため、書類を2枚発行するよりも経理部の負担が軽減されます。

請求明細書と支払明細書の違い

支払明細書は、企業間で金銭のやり取りがある際、請求前に金額と内訳を知らせるための書類です。請求書を発行する前に、確定した請求内容に問題がないか、相手方に確認を行うために発行します。

一方で請求明細書は請求書と同時に送る書類です。よって送付のタイミングも支払明細書とは異なります。また、支払明細書は企業間取引の際に発行する以外にも、給与明細の代わりに作る場合があります。

給与明細は支給額と控除額が混在し、内訳が分かりにくいものです。計算も複雑になりやすく、明細を発行することで従業員に何がどれだけ控除されたのか知らせる意味があります。

請求明細書を発行するタイミング

請求明細書は原則として、請求書と同時に発行します。請求明細書は請求書を補足する目的で発行される場合がほとんどであるからです。請求書とあわせて送付することにより、請求書の内容を詳しく確認したい場合は、請求明細書を確認できるようになっています。

また、請求書の発行サイクルとあわせる方法も有効です。取引の発生と同時に請求書を発行する「都度方式」では請求書のみを発行します。毎月同じタイミングで請求書を発行する「掛売方式」では、請求明細書を発行するといった具合です。特に掛売方式の場合は、取引ごとに日時や費用を確認する必要があるため、請求明細書を発行するメリットが大きいといえます。

請求明細書に記載する事項

請求明細書の記載項目にルールは存在せず、発行元によって書き方はまちまちです。一般的に記載する項目は以下の通りです。

- 取引内容の詳細

- 合計金額

- 見積書の番号

- 請求書の発行日

- 請求先情報

- 請求元情報

など

請求明細書は、合計金額を省いたり、単価や取引数量を記載しなかったりと、発行元ごとに内容に差異はあります。しかし、記載事項はある程度決まっています。内訳がより明確になっていれば、請求額に関するトラブルを防げるでしょう。どの項目を設定すれば良いか分からず困ったときは、上に列挙した項目を参考にしてみてください。

取引内容の詳細

請求明細書には、取引内容の詳細を記載します。以下の項目を記載することが一般的です。

- 取引が発生した日付

- 取引対象の商品・サービスの名称

- 商品・サービスごとの取引数量

- 商品・サービスごとの取引単価

- 取引数量と取引単価の積(商品・サービスごとの取引額)

取引額については、本体価格と消費税額を分けて記載するとトラブルを回避しやすくなります。内税表記をする場合は、「税込み」と記載してください。

合計金額

商品・サービスごとの取引額や消費税だけでなく、取引全体の合計金額も記載することが一般的です。ただし、請求書に合計金額が記載されている場合は、請求明細書には合計金額を記載しなくても問題はありません。

見積書の番号

見積書に記載した番号(見積書番号)を、請求書や請求明細書に記載することがあります。同じ番号で見積書や請求明細書を管理すると、取引内容を後日見返しやすくなるだけでなく、数量や単価などを確認しやすくなります。正確に取引を管理するためにも、見積書番号を請求書・請求明細書に記載するようにしましょう。

また、番号をつけて管理することで、二重請求や請求漏れを回避しやすくなります。二重請求は取引先からの信用を失う原因となり、請求漏れは信用の失墜だけでなく資金繰りの悪化の原因にもなりうるため、注意が必要です。

請求書の発行日

請求書・請求明細書を発行する日を記載します。なお、請求明細書は本来、請求書を補助する目的の書類のため、請求書と請求明細書は同じ発行日にしてください。

また、どの時点をもって請求書の発行日とするか、社内でルールを決めておきましょう。実際に発行・発送する日、もしくは商品やサービスの納品日など、管理しやすいようにルールを策定します。

請求先情報

請求ミスを防ぐためにも、請求先情報を正確に記載してください。請求先の担当者がいるときは、社名→部署名→担当者名(様)の順に記載します。担当者が決まっていないときは、社名(御中)、もしくは社名→部署名(御中)と記載します。

請求先の情報は見積書と同一に記載することが大切です。見積書に担当者名を記載する場合は、請求書や請求明細書にも忘れずに記載してください。

請求先情報に誤りがあると、大変失礼になってしまいます。また、請求先からの信用も失うことになりかねません。手書きで請求書や見積書を作成するとミスをしてしまう可能性があるため、住所録をパソコン内に作成し、コピー&ペーストで請求先情報を記入するなどして作成しましょう。

請求元情報

請求元情報には、次の内容を含めてください。

- 会社名

- 郵便番号、住所

- 電話番号

- 担当者名

FAXやメールでやり取りをすることがある場合は、電話番号だけでなくFAX番号やメールアドレスも記載しましょう。また、担当者が決まっていないときは、部署名や屋号を記載することもあります。

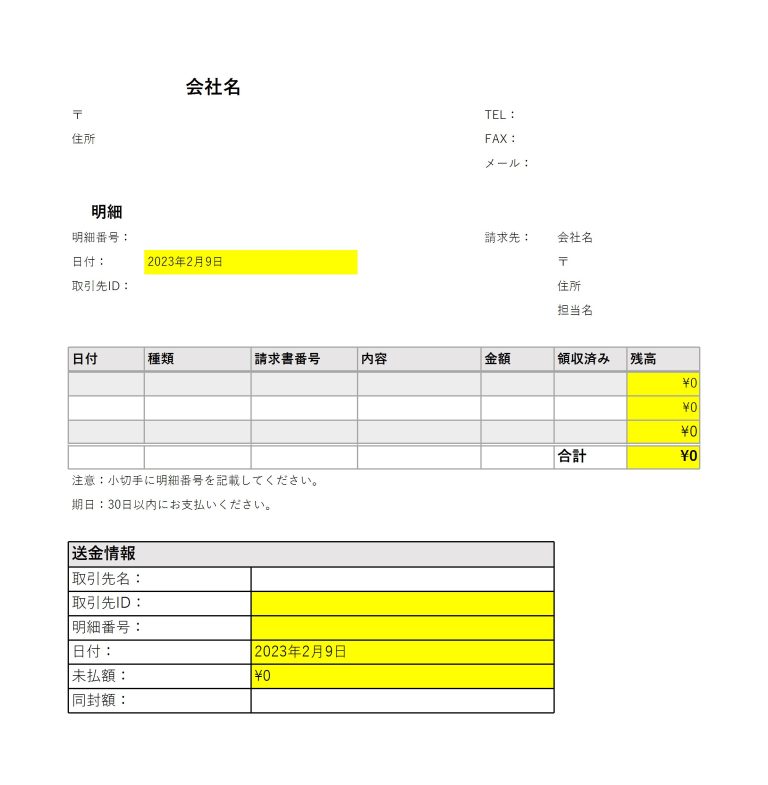

請求明細書のテンプレート

請求明細書のテンプレートが必要な方は、以下のURLからダウンロードできます。必要に応じてご活用ください。

請求明細書を作成するメリット

請求明細書のメリットは、発行元・送付先の双方が請求書の処理をスムーズに行い、請求漏れをはじめとしたトラブルの防止につながることです。

また、請求明細書を見返すだけで取引の詳細が分かり、効率的な業務を進行できます。請求明細書を作成する具体的なメリットを詳しく見てみましょう。

請求書の処理を双方がスムーズに行える

請求明細書を通して請求書の内訳が明確になり、確認の手間が減って、業務がスムーズに進行します。特に取引の件数が多い相手とのやり取りに効果があり、個別に請求発生日や金額を把握できるのは利点です。合計額のみの請求書を送付した場合と比較して、請求明細書もついてれば、請求金額との照合や、取引内容と支払対象に相違はないか一目で分かります。

万一請求内容に誤りがあった場合でも、どこが間違っているか即座に判明し、訂正作業もスムーズに進むでしょう。内訳が記された請求明細書を同封すれば、経理部門には請求書、仕入れ部門には明細書というように各部門での管理も行えます。

トラブル防止につながる

取引の内訳が分かる請求明細書には請求漏れや過剰請求を防ぐ役割もあります。

誤請求を発見できず、入金処理が行われてしまえば、返金処理やクレーム対応で業務が煩雑になってしまいます。請求書の明細をつければ水増し請求や不正をしていないという証明にもなります。

取引記録の確認が詳細かつスムーズに行える

過去の取引記録を確認する際に、明細まで記載された請求書の写しもあると便利です。遡って取引履歴をチェックしたい場合、契約書や発注書を探し出さなくても、請求書があれば確認できるためです。

請求明細書の作成時の注意点

請求明細書の作成において気をつけたいポイントは次の5つです。

- 書式は統一する

- メールで送信する場合は取引先の許可を得る

- 詳細に取引内容を記録する必要がある

- 書類の再発行ができない場合がある

- 保存方法や管理方法を確認する

具体的に何に注意すべきか、なぜ意識しないといけないのか解説します。

書式を統一する

請求書と請求明細書で書式を統一しましょう。フォーマットが揃っていれば確認しやすくなります。書類の体裁だけでなく、項目の書き方まで統一していれば、見比べたときに違いを見つけやすいでしょう。

たとえば請求書では単位が「m(メートル)」明細書では「㎝(センチメートル)」では比べにくいです。統一感を重視して、フォーマットの選定や書類の作成を行いましょう。

メールで送信する場合は取引先の許可を得る

明細書をメールで送付する場合、事前に取引先に確認をとりましょう。請求書は企業が取り交わすさまざまな書類の中でも、金銭に関する重要な書類です。

そのため、メールでの授受を禁止したり、原本での受領を必須としているなど独自の規定を設けている場合があります。確認の相手は経営者である必要はなく、日常的にやり取りを交わす担当者で問題ありません。

詳細に取引内容を記録する必要がある

明細に記載する取引内容は詳細かつ正確な記載が求められます。商品やサービスの名称は省略せずに記載し、請求書では「一式」と省略される個数についても具体的に記しましょう。

請求明細書のフォーマットや記載項目に明確なルールはありませんが、誰が見ても分かりやすい書き方を心がけるべきです。後で取引の内容を見返す可能性もあるためです。直接取引に関与していない別部門の人物でも理解しやすい書き方を意識しましょう。

追加発注や途中で単価の変更があった場合は、その旨も請求書に記載します。イレギュラーな案件を相手方に伝えるには備考欄の活用がおすすめです。

書類の再発行ができない場合がある

請求明細書の再発行が必要になるケースは、取引先の紛失または相手方からの誤記入の指摘などです。もちろん企業同士で送付する書類に誤記入や記載漏れがあってはいけません、しかし、人の介入がある以上、人為的なミスのリスクを完全にはゼロにできないという事情もあります。

取引先から指摘を受けて請求明細書を送り直す場合は、再印刷して送付し直すだけではなく、請求書番号を付して元の請求書との違いが分かるなどの対応が必要です。

保存方法・管理方法を確認する

相手方に送付した請求明細書は請求書同様、控えが必要です。請求書類の保存・管理では、2024年1月から原則すべての企業が対象になる、電子帳簿保存法に準拠しなければなりません。

電子メールで送付した請求書は電子データ保存のルールに沿った形式で、電子上での保管を義務づけられます。今まで紙に出力して保管していた企業は、業務フローの変更が求められます。

電子帳簿保存法の対象となるのは、電子取引により生じた書類です。現在の取引で該当するものを把握し、紙から電子への移行作業が膨大になるのであれば、必要に応じて電子保存に対応したシステムの導入を検討しましょう。

取引先ごとに取引の頻度が異なる場合、複数の管理手法を取り入れるのも効果的です。毎月、何度も取引が発生する相手方には、締め日までの取引を一通にまとめる一括請求によって請求書発行の負担を抑えられます。

毎月1回または不定期で取引が発生する相手方には、1回の取引ごとに請求明細書を送付する、都度請求が適しています。締め日を設けることなく、任意のタイミングで請求できるため、資金繰りの面でも便利でしょう。

請求明細書の送付方法

請求明細書の送付方法は、郵送・メール・FAXの3パターンがあります。信書の形式に則った郵便または電子メールのPDF添付で行うのが一般的です。FAXは相手方から了承を受けた場合のみ使用できます。それぞれの送付方法の正しいやり方と注意点をみてみましょう。

郵送

請求書は郵便法や信書便法上、信書にあたる書類です。請求明細書を同封する場合も、信書の発送ルールに従って送る必要があります。具体的には普通郵便を利用しなくてはならず、宅配便やゆうパック、ゆうメールの送付は認められません。

送付する際は、定型郵便やレターパック、スマートレターなどを使用します。宅配会社でも信書の配送サービスを提供しているため、普段の方法で送付すれば問題ないでしょう。

請求書や請求明細書を送付する際は、ビジネスマナーを守る必要があります。代表的なマナーの一つが送付状の同封です。宛先や送付枚数を記載した送付状を別紙としてつけることで、取引先は送付内容を確認しやすくなります。特に請求明細書を送る場合、枚数が増えることを明示するためにも忘れずに同封しないといけません。

メール

請求明細書を電子データに変換して、メールで送る方法もあります。改ざんの心配がないPDF形式はスキャナ読み取りで書面のまま保存可能で、表記の崩れが起きないという利点もあります。

ひと手間加えて、請求書と請求明細書を一つのPDFにまとめれば、保管の際にも便利です。メールで請求書を送る場合、取引先への送付方法の確認とともに、誰を宛先に入れるべきか聞いておきましょう。

企業によっては、請求書と請求明細書を別々の部門で管理する場合があります。通常やり取りを交わす経理担当者以外に、CCで他の従業員も含めてほしいという要望はないか確認したほうが良いでしょう。

請求書は国税関係書類に該当し、受領者には7年間の保管義務が設けられています。請求データをメールで送る際には、相手方が管理・保存しやすいよう、ファイル名への配慮が求められます。電子帳簿保存法の検索要件に合わせて「取引年月日」「取引金額」「会社名」などを設定するのがおすすめです。

FAX

取引先から請求内容の確認のため、急いで請求明細書を送付してほしいと頼まれたときは、FAXによる送信も可能です。ただしFAXの利用は相手方から了承を得た場合に限ることに注意してください。

解像度が低く書類の視認性が落ちることなどから、FAXによる書類の送付を禁止する企業もあるためです。基本的には緊急時をはじめ、相手方が要望する場合に限定した方法です。郵送での送付と同様、送付状も合わせて送付します。また、確認漏れや廃棄を防ぐため、送付後は電話で取引先に連絡を入れることを忘れないようにしましょう。

FAXによる請求書の送付後は、原本を郵送する必要があります。あくまでも緊急時の代替手段にとどまり、FAXを送付しただけでは手続きが完了しない点には留意しましょう。

請求明細書のテンプレートを活用しましょう

本記事では、請求明細書と請求書の違いについて解説してきました。基本的には請求書のみの発行でも問題ありませんが、取引の詳細を相手に伝えておきたい場合は、請求明細書を同時に送付すると親切だといえます。

請求明細書は、取引や取引先の数によって毎月送付する書類です。業務の負担を考え、テンプレートを活用して効率的に作成できる仕組みを整えましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

エクセルのデータ一覧から関数だけで請求書を作成する方法は?

請求書を作成する際に、エクセルを利用することはよく行われています。特にインボイスには盛り込む項目も多いため、気を付ける箇所は多々ありますが、請求書やその明細書などの作成には小回りの利くエクセルの利用をよく見かけます。 この記事では、極力手入…

詳しくみるA4封筒の郵便料金・切手代はいくら?費用を安く抑える発送方法を比較

2024年10月から、郵便料金は値上げされます。使用頻度の高いA4封筒の新料金やどれだけコストアップするかが気になる人も多いでしょう。 本記事では、A4封筒の種類ごとに新料金について解説します。切手代が安くなる発送方法や値上げに対する企業の…

詳しくみる請求書の締め日はどう決める?請求書の支払期限との違いも解説

一般的に請求書の締め日とは、請求業務における事務処理上の区切りをいいます。締め日は、事務処理上の手続きをスムーズにするために設けられるものです。これに対して支払い日とは、請求金額を支払う最終期限を指すため、両者の意味合いは異なることに注意し…

詳しくみる一括契約の請求はどうすればいい?多段階契約や準委任契約との違いも解説比較

一括契約とは、システムの企画から完成まで一括して契約する形態です。多段階契約では工程終了ごとに請求書を発行するのに対し、一括契約では成果物の完成後に請求書を発行します。 一括契約を締結するのは、見積りに変更が生じにくいケースなどです。本記事…

詳しくみる請求書の発送代行サービスを利用するメリットは?選び方のコツやデメリットを解説

企業向けの請求書発送代行サービスは、経理業務効率化のためのソリューションの一つとして注目を集めています。当サービスを利用することで、生産性の向上をはじめいくつかのメリットが考えられます。 実際に代行サービスを導入するにはどのようなことに気を…

詳しくみる請求書に同封する送り状の書き方は?テンプレートをもとに解説

取引先に商品代金等の請求書を送付する際は、送り状(添え状、カバーレター)を同封することが多いです。この送り状とはどのような役割を持つ書類なのでしょうか。 今回は送り状の記載項目や書き方、送る際に気をつけること、そして送り状が不要なケースにつ…

詳しくみる