- 更新日 : 2024年10月17日

デザイナーの請求書の書き方や源泉徴収を解説!フリーランス用テンプレートも

個人事業主(フリーランス)の「フリーデザイナー」には、グラフィックデザインやパッケージデザインからWEBデザインまで、さまざまな仕事があります。

どの種類のデザインであっても、フリーランスの場合には、納品が済んだ後に自分で請求書を発行・提出する必要があります。ここでは、デザイナーの請求書の基本的な書き方や、特に注意すべき点などを説明します。

目次

デザイナーの仕事の種類

デザイナーとは、一般的に雑誌や新聞、広告物などの紙媒体、またはWEBのデザインを専門とする人をいいます。デザイナーがかかわる媒体には、書籍や雑誌、新聞、ポスターやカタログ、パッケージなどの広告物、WEBなどがあります。

その仕事内容は、画像作成や写真加工、タイポグラフィ、アートデザイン、エディトリアルデザインなど多岐にわたります。そのため、「デザイナー」と一言にいっても、グラフィックデザイナー、パッケージデザイナー、キャラクターデザイナー、WEBデザイナーなど、さまざまな職種を含みます。それでは、次項から、実際の請求書の書き方について見ていきましょう。

デザイナーの請求書の基本的な書き方

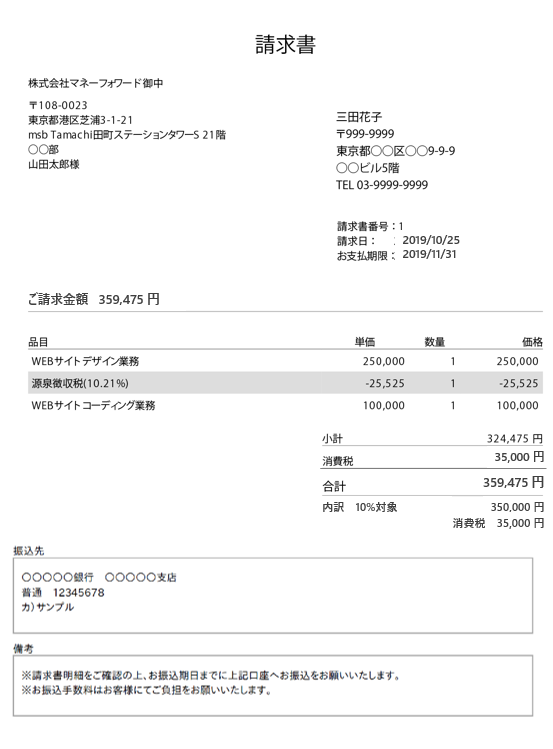

請求書とは、納品物に対しての対価を請求するための書類です。デザイナーの場合、この納品物は「デザイン」となります。請求書は、デザイナーが取引先に対し、デザイン作業に対して報酬が発生していること、報酬の支払期日を知らせる役割を担っています。まず、書き方の説明の前に、デザイナーの請求書のサンプルをご覧ください。

(サンプル請求書1)

※インボイス制度対応の請求書の書き方を詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

なお、マネーフォワード クラウド請求書は、フリーランス・個人事業主のデザイナーさんが、請求書を簡単に作成できる機能を揃えています。(インボイス制度の要件を満たした請求書を作成できます)

請求書の書き方の注意点

デザイナーの請求書を書く際に、注意するべき点は以下の通りです。

トラブルを避けるために、請求金額や支払時期、振込手数料や消費税などの支払条件について、受注前によく確認しておきましょう。

また、内訳には軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。

デザイナー(デザイン報酬)の源泉徴収について

さらに、デザイナーの請求書の書き方において重要なことは、仕事内容に対する報酬のうち、源泉徴収の対象となる品目と、ならない品目があることです。

所得税法により源泉徴収の対象になる報酬が定められおり、中でもデザインの報酬については詳細に例示列挙されています。あくまで例示列挙ですので、所得税法には「WEBデザイン費は源泉徴収の対象である」と明記されていませんが、源泉徴収の対象になるので、注意が必要です。

例えば、ある法人のホームページを作成する案件を請け負って、トップページや下層ページのデザイン作業だけでなく、コーディングというプログラミング業務も行った、と仮定します。この場合、デザイン費は源泉徴収の対象であり、プログラミング費は対象外として取り扱うのが一般的です。そのため、請求書の書き方としては、デザイン業務、コーディング業務を区分して記載する必要があります。備考欄で、デザイン業務、コーディング業務の取り扱いについて一言添えておくとより確実です。

(サンプル請求書2)

「WEBサイト作成作業一式」という品目にすると、デザイン業務が含まれるので、総額が源泉徴収の対象になります。いずれにしても、見積書を提出する時点で、源泉徴収についての認識を取引先と共有しておくことが安全です。

源泉徴収税額について

源泉徴収税額は、支払金額の10.21%です。

たとえば、250,000円の支払金額であれば、250,000円×0.1021=25,525円と計算できるので、25,525円を源泉徴収として差し引きます。

なお、同一の人に対し1回の支払金額が100万円を超える場合は、100万円を超える部分は20.42%となります。

源泉徴収の対象となる「デザインの範囲」について

国税庁によれば、デザインの範囲として以下を示しています。

| 法第204条第1項第1号に規定するデザイン |

|---|

|

コーディングや環境テストなどの報酬に関しては、国税庁の「報酬又は料金の区分」には定められていないため、一般的に源泉徴収の必要がないと考えられます。

デザイナーの請求書テンプレート(インボイス制度対応)

デザイナー向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのページから無料ダウンロード方法を確認できます。

これからも請求書を発行する可能性があるデザイナーさんは、会計ソフト(確定申告ソフト)と一緒に使える、マネーフォワード クラウド請求書の利用もご検討してみてください。

個人事業主のデザイナーにおすすめ「マネーフォワード クラウド請求書」

マネーフォワード クラウド請求書は、直感的な操作で、Excelなどの表計算ソフトに比べて格段に素早く「見積書 / 納品書 / 請求書 / 領収書」を作成できます。

個人事業主の方向けには、パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラスの3つのプランをご用意しており、 「パーソナルミニ」のプランから、確定申告書の作成をはじめとした会計ソフトの利用も一緒に可能です。

まとめ

このように、デザイナーの仕事内容にはさまざまなものがあり、請求書の書き方には十分な注意が必要です。特に、請求金額の明細については、どの品目が源泉徴収の対象になるかを事前に確認しておきましょう。請求書の正しい書き方を覚えると、トラブルなく仕事を進めることができます。

よくある質問

デザイナーの請求書を書く際に注意するべき点は?

品目は手がけた媒体の「デザイン」と記載すること、合計額には消費税を含む金額を記載すること、振込手数料はどちらが負担するのかを確認することです。詳しくはこちらをご覧ください。

WEBデザイン費は源泉徴収の対象?

所得税法には明記されていませんが、デザイン業務が含まれるの場合は源泉徴収の対象になるので注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

郵便物の厚さで郵便料金は変わる?値上げ後の料金比較も

郵便料金は、郵便物の厚さによって金額が変わります。定形郵便物、定形外郵便物のそれぞれに厚さ制限があるため、注意しましょう。厚さのある郵便物を送りたいときは、レターパックプラスやゆうパックなどが便利です。 本記事では、郵便物の厚さによって変わ…

詳しくみる請求書で値引きはどう記載すべき?具体例をもとに解説

商品やサービスに対して値引きを行った際、請求書にはどのように記載すべきでしょうか。もし書き方を間違えてしまうと消費税の計算にも支障が出てくるため、注意が必要です。 この記事では、値引きを行った際の請求書の書き方についてご紹介します。値引きの…

詳しくみる請求書を送信する際のファイル名は?電子帳簿保存法の検索要件も解説

請求書は郵便やファックスでも送付できますが、PDFとして作成してからメールに添付して送付することもできます。請求書をPDFとしてメールに添付する場合、PDFのファイル名はどのような付け方が望ましいのか、具体例を挙げて解説します。また、電子帳…

詳しくみる【30年ぶり・最大34.9%】2024年10月1日に郵便料金が値上げに!家計・企業への影響と対策とは?

2024年10月から郵便料金が値上げされます。特に、通常はがきや定形郵便物など、利用頻度の高い郵便物について、30%超の値上げ幅となっているため、紙書類の多い企業では、郵送料の増加などの影響が懸念されています。この記事では、郵便料金の改定の…

詳しくみる税理士の請求書の書き方

国家資格である税理士は、税理士試験に合格するなど一定の資格を得たうえで、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録を受けてなることができます。税理士は、税務代理、税務署類の作成、税務相談、e-Taxの代理送信、その他各種税務相談などといった…

詳しくみる人材派遣向けの請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

人材派遣向けの請求書には、規定の書式があるわけではありません。そのため、請求書に含める項目をしっかり把握して、記載することが重要です。 人材派遣向けの請求書の書き方やポイントについてまとめました。また、無料でダウンロードできる人材派遣向けの…

詳しくみる

_1-613x1024-1-e1707187166354.jpg)