- 更新日 : 2024年10月21日

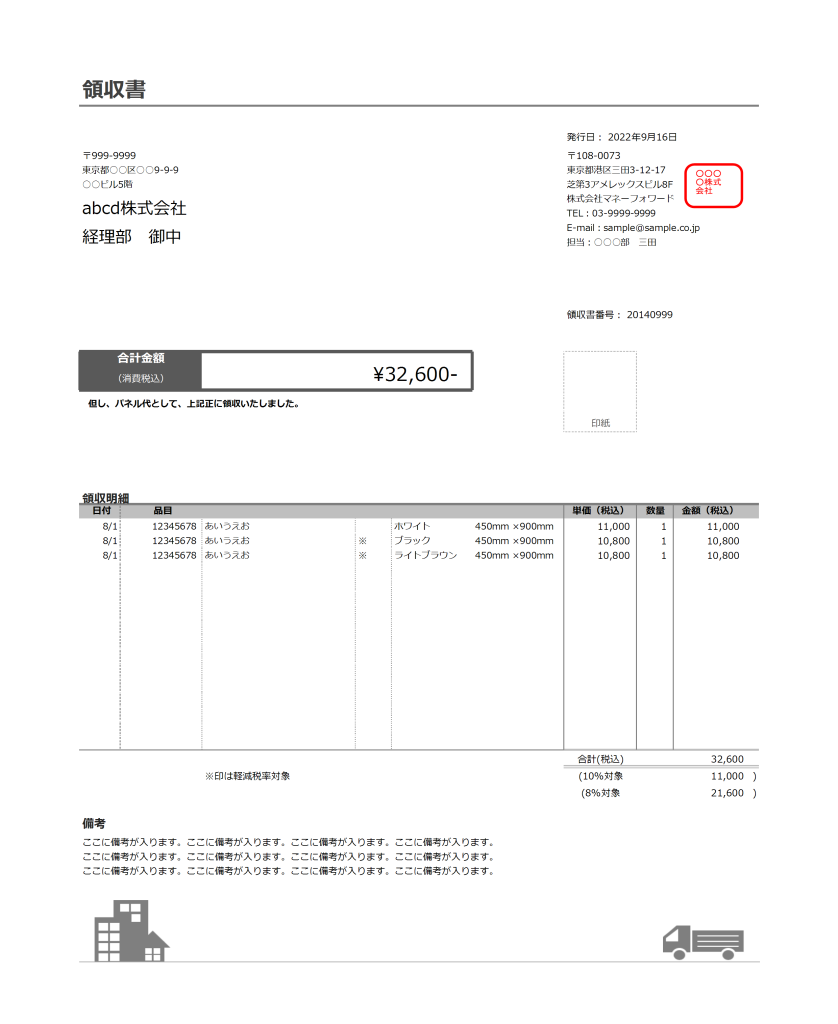

領収書の電子化(スキャナ保存)

領収書の保管に関しては、原則として7年間、原本の保管が義務付けられています。しかし、細かい領収書を整理して紙で保存しておくことは結構な手間と費用がかかります。保管場所や書類の整理に苦慮する企業も多いことでしょう。

こうした状況に対応して、領収書等についてはスキャナなどで電子化して保存できるようになり、税務署長の承認も不要になっています。

電子化を認めた法律「e-文書法」

2005年4月からら施行された領収書等の電子化とは、一般に「e-文書法」と呼ばれるもので、正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」といいます。

それまでは紙の保存を前提としていた領収書等の書類ですが、電子データによる保存を許可するという法律です。電子化とは、紙をスキャナで読み取ってデータで保存することで、電子データがあれば紙文書を破棄しても電子データがあれば認められることになったのです。

満たすべき要件が複雑且つ多くあり、当初期待したほど普及していないとはいえ、実施すれば効率化に大きく寄与することは間違いなく、大きなコスト削減につながることから注目を浴びている法律です。

なお、国税電子申告・納税システムのe-Taxや電子帳簿保存法の改正(国税関係書類のスキャナ保存)は、インターネットなどの普及や情報通信技術の躍進を背景として導入された制度です。政府全体として取り組んでいるe-Taxの一環として、書類保存などにかかる費用を減らそうという観点からe-文書は導入されました。

e-文書法適用の要件(2014年1月現在)とは?

e-文書法適用の要件は各省が定めているため、各省庁によって違います。

財務省令の国税庁告示に定められた要件をみてみると、

解像度:200dpi (8ドット/mm)以上での保存が必要です

カラー:24bit カラー (RGB 各色256 階調)以上でのデータ取り込みが必要です

読み取りモード:ファイン(200dpi 相当)、カラー(24bit)での対応が必要です

そのほかにも、

- 検索機能の確保

- 国税関係帳簿との相互関連性の確保

- システム関係書類の備え付け

などが条件として求められています。しかしe-文書法適用を満たすための要件はこの限りではありません。また、厳密なガイドラインがあります。国税関係書類のスキャナ保存を行いたい場合は、申請書の提出が必要とされていました。

平成27年度税制改正大綱による緩和ポイント

平成27年度税制改正大網が発表され、そのなかで電子化しての保存に関したいくつかの規制緩和されるポイントをみると、まず、スキャナで取りこんだ電子書類での保存が認められる対象書類が見直されました。

現行では領収書や契約書のうち額面が3万円未満ですが、緩和されると金額基準がなくなります。つまり額面3万円以上の領収書と契約書もスキャナ保存が許可されるようになります。これまでは3万円以上の領収書に関しては紙の原本で保存しておく必要があったのが、スキャナ保存すれば原本は破棄してしまっても問題ないわけです。

また、現在は事前に所轄税務署長による関係帳簿の承認が必要ですが、事前承認は不要になります。

電子署名要件も見直され、スキャナで読み取る際のる入力者等の電子署名は不要なくなり、タイムスタンプをと、ユーザーIDなど入力者等に関する情報の保存で済ませられるようになります。

さらに、現行では、大きさ情報の保存が必要であり、改訂されると大きさ情報の保存は不要になります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

スキャナ保存の関連記事

電子領収書の関連記事

新着記事

歯科医院の見積書の書き方は?テンプレートをもとに記載項目や注意点を解説

歯科医院の業務の中で、患者様へ治療内容や費用を正確にお伝えすることは、信頼関係を築く上で非常に重要です。特に自費診療など、保険診療とは異なる費用が発生する場合、見積書の果たす役割は大きくなります。 しかし、「見積書作成に時間がかかる」「どん…

詳しくみるリース請求書の書き方をテンプレートつきで解説

リース契約を結んでいるお客様へ請求書を発行する際、「どう書けばいいの?」「必要な項目は何?」と疑問に思うことはありませんか? 特に初めてリース請求書を作成するご担当者様にとっては、戸惑うことも少なくないでしょう。請求書の記載内容に不備がある…

詳しくみる不動産売買の見積書の書き方は?テンプレートをもとに記載項目や注意点を解説

不動産売買において、見積書は重要な役割を果たします。売却や購入に伴う費用を明確にし、取引の透明性を高めるための基盤となります。この記事では、不動産売買における見積書の基本的な書き方や、実際に使用できるテンプレートを紹介します。 不動産売買の…

詳しくみる自動車修理の見積書の書き方は?無料テンプレートをもとに記載項目や書き方を解説

お客様の安心を形にするための大切なツールが「自動車修理の見積書」です。見積書は、お客様に修理内容と費用を透明性高くお伝えし、それまでの対話・やり取りを文書化したものとも言えます。 この記事では、無料のテンプレートなどを参考にしながら、自動車…

詳しくみる結婚式の見積書の書き方は?無料テンプレートをもとに記載項目や注意点を解説

新郎新婦様にとって、結婚式の準備は胸が高鳴る一方で、「費用はどのくらいかかるのだろう?」といった不安もつきものです。そんな時、安心して当日を迎えられるように、お客様の不安を解消するための指針となるのが「結婚式の見積書」です。 この記事では、…

詳しくみるリースの見積書に記載すべき項目は?無料テンプレートをもとに書き方や注意点を解説

お客様へ提示する見積書は、契約の第一歩となる非常に重要な書類です。分かりやすく正確で、プロフェッショナルな印象を与える見積書を作成することは、成約率の向上にも直結します。 この記事では、リースの見積書を作成する際に欠かせない記載項目や、作成…

詳しくみる