- 更新日 : 2025年3月6日

傷病手当金申請書の送付状の書き方は? 会社宛や個人宛の例文、テンプレート

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない場合に、健康保険から一定の給付を受けられる制度です。申請には「傷病手当金申請書」を提出する必要がありますが、その際に送付状があると受け取る側もスムーズに対応できます。

この記事では、会社から従業員宛て、従業員から会社宛ての送付状の書き方を解説し、具体的な例文・テンプレートも紹介します。

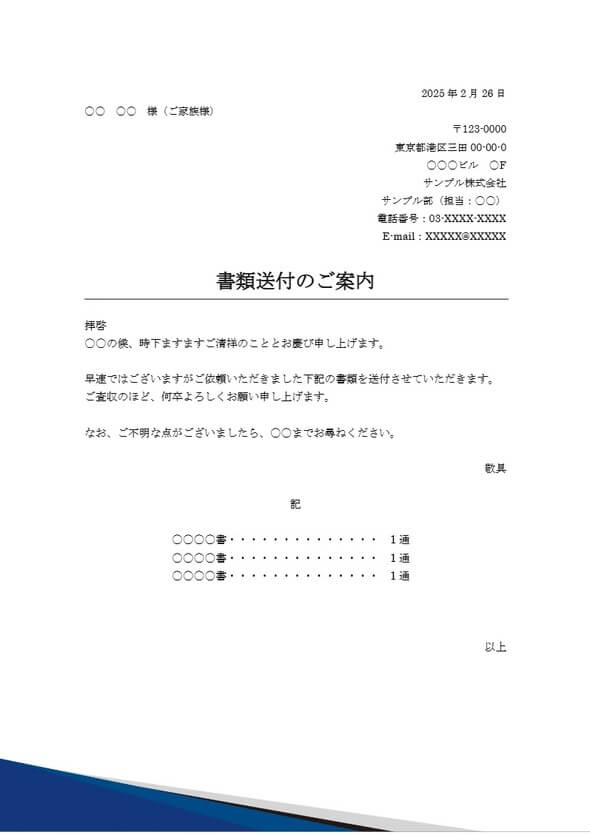

▼傷病手当金申請書の送付状のひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。

目次

傷病手当金の申請手続きの流れ

1.「傷病手当金支給申請書」の入手

傷病手当金支給申請書は、会社の人事・総務部門に依頼し書類をもらうのが一般的です。また、健康保険組合や協会けんぽの公式サイトからダウンロードする方法もあります。

稀に、病院の窓口や診断書作成時に案内されることもありますが、基本的には会社または健康保険組合の指定された方法で取得するのが一般的です。

2.「傷病手当金支給申請書」の記入(従業員)

傷病手当金申請書の本人記入欄に必要事項(氏名や給付金の振込先口座情報など)を記入します。

特に、休業開始日や病気・ケガの発症日、現在の療養状況などは正確に記入しましょう。

3.申請書の医師用欄を記入してもらう(病院)

担当医師に申請書の医師用欄の「労務不能証明」を記入してもらいます。病気やケガによって仕事ができない状態であることを医師が証明するためのものです。

通常は、診察時に申請書を持参し、医師に直接記入をお願いするのが一般的です。病院によっては、書類作成に時間がかかることがあるため、早めに依頼することをおすすめします。

4.会社(勤務先)に提出(従業員)

傷病手当金申請書の本人記入欄と医師用欄を記入したら勤務先に提出します。申請書の「事業主証明欄」は勤務先の担当者が記入します。この欄には休業中の給与の支払い状況、休業期間中の勤務状況、健康保険の加入状況などが記載されます。

5.申請書類一式をを健康保険組合(または協会けんぽ)へ提出(勤務先)

勤務先が事業主証明欄を記入した後、健康保険組合(または協会けんぽ)へ申請書を提出します。

一般的に、会社が一括で提出するケースが多いですが、場合によっては本人が直接送る場合もあります。

6.健康保険組合が審査を行い、傷病手当金を支給

健康保険組合または協会けんぽが申請書類を受理すると、審査が行われます。審査では、休業期間の適正性、労務不能の証明、事業主証明の内容などが確認されます。

傷病手当金の支給決定までは書類到着後およそ2〜4週間(協会けんぽでは到着後10営業日程度)かかるのが一般的です。

もし審査に不備がある場合は追加書類の提出や再申請が求められることがあります。

7.従業員本人の口座に傷病手当金が振り込まれる

審査が完了し、支給が決定すると、傷病手当金が指定の銀行口座に振り込まれます。支給までの期間は、申請書の到着からおよそ2〜4週間が目安ですが、健保組合の混雑状況によっては遅れることもあります。

傷病手当金申請書の送付状(添え状)は必要か

会社側から休職中の社員に対して書類や申請用紙を郵送する場合、送付状(添え状)を同封することがビジネスマナーです。

送付状には送付物の一覧や依頼事項、提出期限などを明記し、受け取った本人が内容を一目で理解できるようにします。

特に傷病手当金の申請用紙を送る際は、「同封の申請書にご記入いただき、〇月〇日までにご返送ください」等、何をしてほしいか具体的に伝える文章を添えることが大切です。

加えて、療養中の相手への配慮として挨拶文では相手の体調を気遣う表現を用いると良いでしょう(例:「時下ますますご清祥…」ではなく「お体の具合はいかがでしょうか」など)。

送付状を付けることで、送付ミスの防止や丁寧な印象にもつながるため、会社から社員への郵送物には基本的に添え状を付けることが望ましいです

一方、休職中の従業員が、自分で記入した傷病手当金申請書類一式を会社に送付する場合は、必ずしもかしこまった送付状は必要ありません。ただし、送付状があると書類の内容や依頼事項が明確になり、担当者がスムーズに対応しやすくなります。

ケガや病気で体調がすぐれない場合は、簡易なメモ書きで「傷病手当金申請書を同封いたしました。お手数ですが事業主欄のご記入とご対応をお願いいたします。」と伝えるだけでも問題ありません。

傷病手当金申請書の送付状(添え状)の例文

会社から社員宛に送る場合と、社員から会社宛てに送る場合の送付状の例文を紹介します。

会社から社員宛に送る

令和○年○月○日

〇〇 〇〇様

人事部 △△ △△(担当)

〒123-4567

東京都〇〇区〇〇町1-2-3

TEL: 03-1234-5678

E-mail: △△△△@△△△△

書類送付のご案内

平素よりお世話になっております。人事部の△△です。

傷病手当金の申請に関する書類をお送りいたします。

大変お手数ですが、以下の内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、〇月〇日までにご返送くださいますようお願いいたします。

記

- 傷病手当金申請書 1通

- 申請手続きのご案内 1通

- 返信用封筒

ご不明点がございましたら、△△までご連絡ください。

以上、よろしくお願いいたします。

社員から会社宛に送る

人事部御中

お世話になっております。

先日ご連絡いたしました、傷病手当金申請書を送付いたします。大変お手数をおかけしますが、事業主証明欄へのご記入いただき、ご対応をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、メールまたはお電話にてご連絡ください。

記

- 傷病手当金申請書

- 医師の意見書

以上

傷病手当金申請書の送付状(添え状)のひな形、テンプレート

会社から社員に書類を郵送する際に添付する送付状のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

マネーフォワード クラウドでは、今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料で提供しています。以下よりダウンロードいただき、自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

傷病手当金申請書の送付状の書き方のポイント

書類を郵送する際のマナーや注意点をまとめます。適切な送付は信頼感にもつながりますので、以下の点に気を配りましょう。

送付状は1枚にし一番上に添える

送付状はA4用紙1枚にまとめます。また封筒に書類一式を入れる際は、送付状が一番上になるように封入します。開封して最初に送付状が目に入ることで、同封物の概要がすぐ伝わり親切です。送付状が下になっていると相手が気づかず混乱する恐れがありますので注意しましょう。

提出期限を確認し、余裕をもって送付する

傷病手当金申請書を提出する際は、提出期限を事前に確認し、余裕をもって送付することが大切です。 健康保険組合や協会けんぽでは、申請書の提出期限が決められておりますので確認し、早めに手続きを行いましょう。

封筒の裏面には〆マークを書く

日本のビジネス文書では、封筒を糊付け(封緘ふうかん)したあと封じ目に「〆」という印を書きます。「封」や「緘(かん)」という字を用いる場合もありますが、一般的には手書きの「〆」がよく使われます。

これは「確かに封をしました」という意味のマナー表示です(洋封筒の場合は省略することもあります)。封筒裏面には差出人の住所氏名も忘れずに記載し、封をしたら「〆」を二重丸で囲むなどして明示すると丁寧です。

追跡可能な送付方法(簡易書留など)を利用する

締め切りのある書類が遅れると先方に不安を与えてしまいます。

紛失や遅延のリスクを防ぐために必要に応じて追跡可能な郵送方法(書留や簡易書留など)を利用し、確実に届いたか確認することも大切です。

- 簡易書留:配達記録が残り、受取時に対面での受け取りが必要。

- 特定記録郵便:追跡可能だが、対面受取は不要。

- レターパック:速達扱いで、追跡が可能。

宛名には「御中」もしくは「様」を書く

封筒表面には宛先の郵便番号・住所、宛名(受取人)を丁寧に記載します。会社や団体宛ての場合は正式名称を書き、末尾に「御中」を付けます(例:「〇〇株式会社 人事部御中」)。

担当者名が分かっている場合は会社名・部署名の後に担当者名を添え、その人名には「様」を付けます。

ただし「御中」と「様」は併記しないよう注意します。

健康保険組合や協会けんぽ支部宛ての場合は、支部名を宛名に用いるか、担当部署名を記載します。例えば、協会けんぽの場合、各都道府県支部の名称と担当部署を宛名とし、「御中」を付けるのが一般的です(例:「全国健康保険協会〇〇支部 給付課御中」など)。

傷病手当金申請書の送付状はテンプレートが便利!

傷病手当金などの申請書類のやり取りを郵送で行う際は、送付状のテンプレートを利用するのが便利です。送付状には、送付する書類の内容や部数、対応を求める事項を簡潔に記載しましょう。

丁寧な言葉遣いを心がけつつ、相手にプレッシャーを与えない表現を選ぶことが大切です。また、送付状は封入書類の一番上に置き、封筒には「〆」マークを記載するなどの配慮も必要です。社員が安心して受け取れる送付状を作成しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

採用通知書の送付状(添え状)の書き方は?例文やテンプレートを紹介

採用通知書を郵送する際、送付状(添え状)を同封するのが一般的です。送付状を添えることで、応募者に対して企業の誠意を伝えやすくなります。形式を整えて作成し、スムーズに採用手続きを進めましょう。この記事では、採用通知書の送付状の書き方や例文、テ…

詳しくみる送付状に使える10月の時候の挨拶まとめ 上旬・中旬・下旬それぞれ紹介

請求書などのビジネス文書を送る際に添える送付状には、時候の挨拶を書くのがマナーです。時候の挨拶とは送付状の書き出しに添えるもので、月ごとに定型の表現があります。10月に送る送付状にも、季節や気候などを踏まえた時候の挨拶を添えましょう。 本記…

詳しくみる縦書きの送付状の書き方や注意点を解説

請求書や契約書などのビジネス書類を送付する際は、送付状・添え状を同封するのがマナーです。送付状はパソコンで作成するのが一般的ですが、手書きで作成することもできます。その際は、便箋に縦書きで作成しましょう。今回は、縦書きの送付状の書き方や、縦…

詳しくみる送付状に使える2月の時候の挨拶まとめ 上旬・中旬・下旬それぞれ紹介

ビジネス文書に添付する送付状には、時候の挨拶を入れるのがマナーです。時候の挨拶とは季節を表す言葉を使った挨拶で、それぞれの季節や月の気候・行事を踏まえた言葉を添えます。実際の季節感も考慮しながら、適切な挨拶を選びましょう。 本記事では2月に…

詳しくみる送付状(請求書の差し替え)の例文や書き方【無料テンプレート】

請求書は取引の証拠となる重要な書類ですので、正確な内容で作成し、適切な送付状(添え状)を添えてお渡しすることがビジネスマナーとされています。また、誤りがあった場合は迅速に差し替えを行い、相手に手間をかけないよう丁寧に対応することが大切です。…

詳しくみる当選を伝える送付状・案内状の例文、テンプレート、書き方を解説

抽選などで当選された方への案内状やノベルティ・記念品を郵送する際に添える送付状について、シーン別に例文をご紹介します。当選のお知らせは、受け取る方にとって特別な喜びとなるため、適切な形式と心のこもったメッセージを添えることで、より良い印象を…

詳しくみる