- 更新日 : 2026年1月20日

発注書の無料Excel雛形・フォーマット7選!書き方や法対応の注意点

取引の明確化とトラブル防止に役立つのが発注書です。そのため、自社に合った雛形やフォーマットを選び、法的な要件をふまえて正しく作成する必要があります。特に、個人事業主やフリーランスとの取引が増える中、源泉徴収や2024年11月から施行されるフリーランス新法への対応は、実務担当者が直面する課題ではないでしょうか。

この記事では、すぐに使える無料の発注書テンプレートを紹介し、その書き方や法律上の注意点を解説します。

目次

発注書の役割とは?

発注書は、商品やサービスの注文内容を具体的に記載し、発注者と受注者の間で認識の齟齬(そご)を防ぐための書類です。口頭での発注は「言った、言わない」のトラブルに発展しやすいため、発注内容、金額、納期などを書面に残すことで、取引の証拠としての役割を果たします。

法的に発行が義務付けられているわけではありませんが、取引の透明性を高め、円滑に進める上で作成が推奨されます。

発注書と注文書の違い

発注書と注文書は、名称が異なるだけで法的な意味合いや役割に違いはなく、どちらも「申し込みの意思表示」を示す書類として扱われます。企業文化や業界の慣習によって呼び方が変わることが多く、建設業界では「注文書」、一般的な物品の購入では「発注書」が使われる傾向にあります。英語では「Purchase Order(パーチェスオーダー)」、略して「PO」と呼ばれます。

下請法における発注書の重要性

親事業者が下請事業者に業務を委託する場合、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)の対象となる可能性があります。この法律が適用される取引では、親事業者は発注内容を明確に記載した書面(3条書面)を下請事業者に交付することが義務付けられています。

発注書はこの3条書面の役割を担うため、法律で定められた項目を漏れなく記載しなければなりません。

発注書の雛形・フォーマットに記載すべき必須項目とは?

発注書には、誰が、いつ、何を、いくらで、いつまでに取引するのかを明確に示す項目を記載します。これらの項目が欠けていると、証拠書類としての効力が弱まるだけでなく、取引相手とのトラブルの原因にもなりかねません。

特に、2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除の適用を受けるために一定の要件を満たした書類の保存が必要です。発注書も取引の証拠書類として、関連項目を正確に記載することが求められます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 書類作成者の会社名・氏名 | 発注する側の会社名、屋号、氏名を記載します。 |

| 取引年月日 | 発注書の発行日を正確に記載します。 |

| 取引内容 | 商品名やサービス内容、数量、単価などを具体的に記載します。「一式」ではなく、可能な限り詳細に分けましょう。 |

| 合計金額(税込) | 税率ごとに区分した小計と消費税額、そして税込の合計金額を明記します。 |

| 交付を受ける者の会社名・氏名 | 発注先の会社名、屋号、氏名を正式名称で記載します。 |

| 発注番号 | 管理をしやすくするため、任意の管理番号を記載します。 |

| 納期・納品場所 | いつまでに、どこに納品してもらいたいかを明記します。 |

| 支払条件 | 支払方法(銀行振込など)や支払期日(例:月末締め翌月末払い)を記載します。 |

| 適格請求書発行事業者の登録番号 | 『T○○○○○○○○○○○○○』の適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要があります。 |

【用途別】発注書の無料の雛形・フォーマット8選

ここでは、実務ですぐに使える発注書の雛形・テンプレート(フォーマット)を紹介します。基本的なものから、源泉徴収やフリーランス新法に対応した専門的なものまで、用途に合わせてダウンロードし、ご活用ください。各テンプレートは、Excel形式で提供されており、自由に編集が可能です。

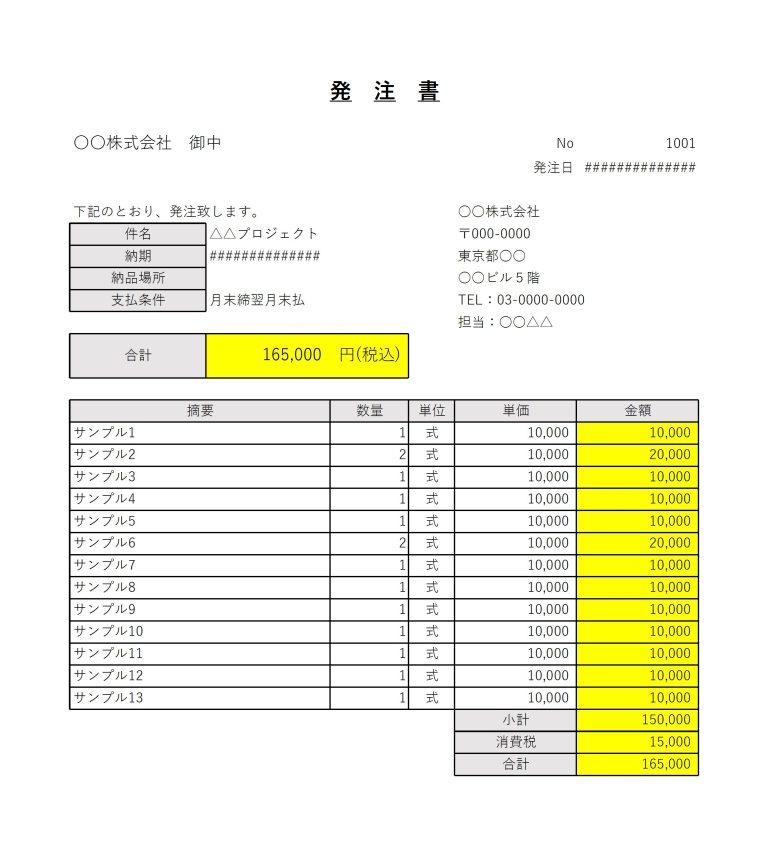

1. シンプルな発注書テンプレート

あらゆる業種や取引で利用できる、標準的なフォーマットです。発注者、受注者、納期、支払条件、そして発注内容の内訳といった基本項目を網羅しており、はじめて発注書を作成する方にもわかりやすいでしょう。カスタマイズの自由度も高く、自社の業務に合わせて項目を追加・修正する際のベースとしても適しています。

2. 源泉徴収つき発注書テンプレート

デザイナーやライターといった個人事業主・フリーランスに報酬を支払う際に便利なテンプレートです。所得税法で定められた特定の報酬を支払う場合、発注者は源泉徴収を行う義務があります。

このフォーマットには源泉徴収税額を記載する欄が設けられており、支払金額と手取り額を明確に相手に伝えられます。

3. 繰越金額つき発注書テンプレート

継続的に取引のある相手先に対して使用するフォーマットです。前回の取引で発生した過払いや未払いの金額を「繰越金額」として記載することで、今回の発注金額と合算して精算できます。請求漏れや二重払いを防ぎ、双方の経理処理をスムーズにすることが出来るでしょう。

4. 源泉徴収・繰越金額つき発注書テンプレート

源泉徴収が必要なフリーランスと、かつ継続的な取引がある場合に最適なフォーマットです。源泉徴収税額と繰越金額の両方を一枚の書類で管理できるため、複雑な金額計算もわかりやすく整理できます。経理担当者の確認作業の負担を軽減し、ミスの防止につながります。

5. フリーランス新法対応の発注書テンプレート

2024年11月に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)」に対応したフォーマットです。この法律では、業務委託をする事業者に対し、給付の内容、報酬額、支払期日などの書面や電磁的方法による明示が義務付けられます。

参照:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)|公正取引委員会

6. 横型の発注書テンプレート

品目が多い取引や、各項目の摘要欄に補足情報を多く記載したい場合に適した横型のレイアウトです。縦型に比べて一覧性が高く、取引内容全体をひと目で把握しやすいのが特長です。特に部品の仕入れや、細かな仕様の指示が必要な制作業務などで役立ちます。

7. 英語表記の発注書(Purchase Order)テンプレート

海外企業との取引で使用する英語表記のフォーマットです。「Purchase Order」として、発注者(ORDER FROM)、受注者(ORDER TO)、納期(Expected Ship Date)、支払条件(Payment Terms)など、国際取引に必要な項目が英語で記載されています。通貨単位(USDなど)の明記も忘れずに行いましょう。

発注書作成・送付時の4つのポイント

発注書は取引の合意を証明する重要な書類であるため、作成と送付の際には細心の注意が求められます。以下の4つのポイントを意識することで、後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引を実現できるでしょう。

1. 発注内容を具体的に記載する

トラブルの多くは、発注内容の曖昧さが原因で起こります。例えば「〇〇一式」といった表現は避け、品名、品番、規格、数量、単価、そして納品物の仕様などを可能な限り具体的に記載しましょう。これにより、発注者と受注者の間で認識のズレが生まれるのを防ぎます。

2. 発行前に受注者と内容を確認する

発注書を発行する前に、見積書の内容と相違がないか、納期や支払条件に無理がないかを改めて受注者とすり合わせることが大切です。この一手間が、納品後の「思っていたものと違う」といった問題を回避します。

3. 発注請書(注文請書)を取り交わす

発注書を送付するだけでなく、受注者から「発注請書(注文請書)」を受け取ることで、契約が正式に成立したことの証明になります。発注請書は、発注内容に同意し、注文を請けたことを示す書類です。これを取り交わすことで、取引の法的拘束力が高まります。

4. 控えを法律にのっとり保管する

発行した発注書の控えは、法律で定められた期間、適切に保管する義務があります。

また、2024年1月から本格的に義務化された電子帳簿保存法により、メールやクラウドサービスを通じてPDFなどで授受した発注書は、電子データのまま保存しなければなりません。紙に印刷しての保存は認められないため、注意が必要です。

発注書の仕訳と電子帳簿保存法への対応

発注書は会計処理や法対応の面でも正しく取り扱う必要があります。特に、仕訳のタイミングと電子帳簿保存法への対応は、経理担当者が押さえておくべきポイントです。

発注書の仕訳処理はいつ行う?

発注書を発行した時点では、まだ商品やサービスの提供を受けていないため、会計上の取引は発生しません。したがって、発注時点での仕訳は不要です。

会計処理を行うのは、商品が納品されたり、サービスの提供が完了したりした「検収時点」が一般的です。商品を受け取り、検品して問題がないことを確認した日(検収日)の仕訳は以下のようになります。

例:110,000円(税込)の商品を掛けで仕入れた場合

| 勘定科目(借方) | 金額 | 勘定科目(貸方) | 金額 |

|---|---|---|---|

| 仕入 | 100,000円 | 買掛金 | 110,000円 |

| 仮払消費税等 | 10,000円 |

電子帳簿保存法における発注書の取り扱い

電子帳簿保存法では、電子的に授受した取引情報(電子取引データ)は、電子データのまま保存することが義務付けられています。

- メールに添付されたPDFの発注書

- クラウドサービス上で発行・受領した発注書

- Webサイトからダウンロードした発注書

- 真実性の確保:タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が残るシステムを利用するなどの措置。

- 可視性の確保:「取引年月日」「取引金額」「取引先」などで検索できるようにし、ディスプレイやプリンタで速やかに出力できる状態を保つ。

専用のシステムを導入していない場合でも、ファイル名に規則性を持たせ(例:「20251007_株式会社〇〇_110000.pdf」)、索引簿を作成するなどの方法で対応が可能です。

最適な発注書フォーマットで、円滑な取引をしよう

発注書は、取引内容を明確にし、発注者と受注者の双方を守るための重要な書類です。毎回ゼロから作成するのではなく、自社の業務に合った無料のフォーマットやテンプレートを活用することで、作成業務を大幅に効率化できるでしょう。

特にフリーランスとの取引では、源泉徴収やフリーランス新法に対応したフォーマットを選ぶことが、コンプライアンスの観点からも不可欠です。また、発行した発注書は電子帳簿保存法にのっとり適切に保管することも忘れてはなりません。

本記事で紹介したテンプレートを参考に、正確でわかりやすい発注書を作成し、円滑な取引を実現しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

注文書を電子化・ペーパーレス化する方法は?電子帳簿保存法の保存要件も解説

注文書とは、買い手が売り手に対し商品やサービスの提供を「正式に」要求する書類です。契約の成立を示すため、その取引においては重要な証拠となります。 近年は、ペーパーレス推進により注文…

詳しくみる口頭発注は契約として有効?リスクやとるべき対応を解説

取引現場では、発注内容をメールや電話、口頭で伝えることが珍しくありません。しかし、口頭発注は法律上有効である一方で、認識のずれや記録不足によるトラブルにもつながります。 本記事では…

詳しくみる注文書ファクタリングは個人事業主でも使える?仕組み・メリット・注意点を解説

取引先からの正式な注文書を使って、納品前に資金を調達できる「注文書ファクタリング」は、急な資金ニーズに悩む個人事業主やフリーランスにとって、有効な資金調達手段です。 本記事では、発…

詳しくみる商品注文書とは?発注書との違い・送付方法・記載項目をテンプレート付きで解説

企業間の取引で欠かせない書類のひとつが「商品注文書(発注書)」です。正式な発注の意思を明示し、取引条件を文書で共有することで、誤解やトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。 本記事で…

詳しくみる発注書と注文書に違いは?契約書との法的効力や収入印紙の要否を解説

発注書と注文書に法的な違いはなく、実務上は「購入の意思を示す書類」として同じものとして扱われます。そのため、どちらの名称を使っても取引上の効力は変わりません。 しかし、これらの書類…

詳しくみる定量発注方式とは?計算方法や定期発注方式との違いをわかりやすく解説

日々の業務で「在庫が急に切れてしまった」「発注作業が毎度手間で大変」といった悩みを抱えることはないでしょうか。定量発注方式は、在庫が一定のライン(発注点)まで減ったタイミングで、あ…

詳しくみる