- 更新日 : 2026年1月20日

発注書を電子化する方法は?電子帳簿保存法への対応も解説

電子帳簿保存法改正により、電子的に作成されたり送受信されたりした発注書は、紙ベースではなく、電子データでの保存が義務となりました。紙で発行された発注書は、スキャナでの保存を選択できます。この記事では、発注書を電子化して保存する方法や、電子帳簿保存法、スキャナ保存の際の必要要件、電子化のメリットと注意点を解説します。

目次

発注書は電子化してもよい

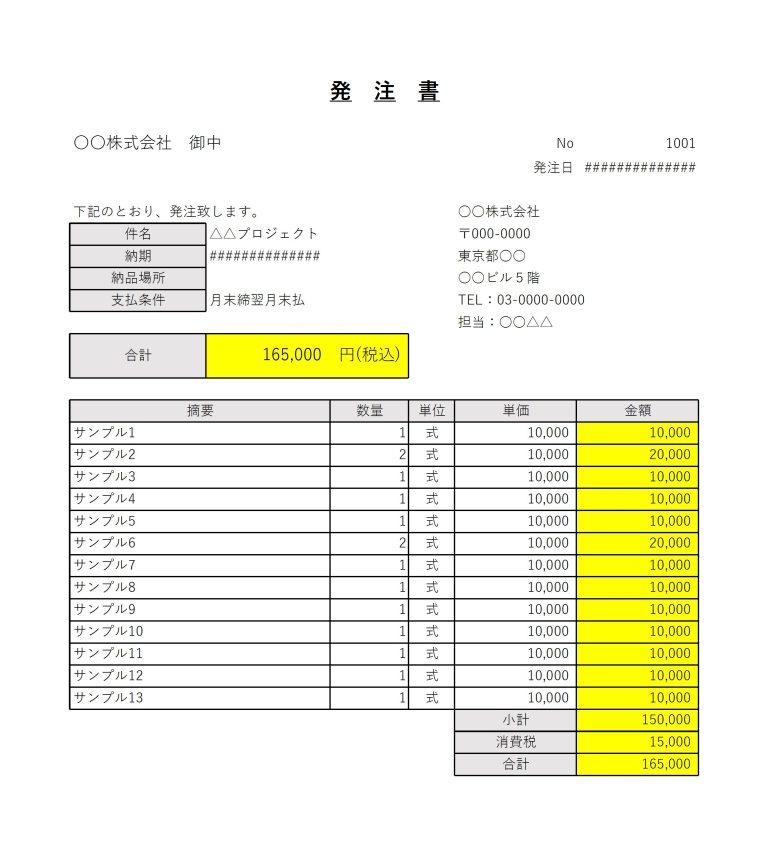

発注書は、取引先に対して商品やサービスを注文した事実を証明する書類です。注文書とも呼ばれています。下請法の対象となる取引においては、発注書の発行が義務となっています。

2022年1月の電子帳簿保存法改正により、条件を満たしている場合は、紙の発注書を電子データ化して保存することが認められました。

2023年12月31日までは、「宥恕(ゆうじょ)期間」と呼ばれる電子化の準備期間です。2024年1月からは、データで受け取った発注書を紙に出力しての保存は原則不可となります。原則として、電子データで作成またはやりとりした発注書は、紙での保存ができなくなることから、今後は、発注書の電子化が必須となることが想定されます。

電子データとして保存

発注書を電子データとして保存する場合、次の3パターンが対象です。

- 自社が電子データで作成し、紙で送付した発注書とその控え

- 相手先へ電子データで送付した発注書とその控え

- 相手から電子データで受領した発注書

電子データで作成し紙で送付した場合は、紙もしくは電子データでの保存を選択できます。一方、電子データで送受信した発注書は、電子データでの保存が必須です。

スキャンして保存

発注書をスキャンして保存できるケースは、次の2つです。「できる」と書いたように、スキャナ保存は任意となっています。

- 相手から紙で受け取った発注書

- 自社が紙で発行・送付した発注書の控え

スキャンして保存する場合は、下記のような一定の要件を満たす必要があります。

- タイムスタンプを付与する

- 解像度200dpi以上のスキャン装置でスキャンする

- 256階調以上で読み取る など

※2024年1月1日以後保存のものについては、解像度と階調の要件は不要となります。

電子データを紙に出力して保存することは認められない

発注書を電子データで送受信した場合は、電子データでの保存が必須となります。紙に出力しての保存は、認められません。2024年1月1日以降は、紙で発注書を保存している場合は電子データでの保存が求められます

2023年12月31日までは宥恕期間となり、次の2点が認められた場合のみ紙に出力しての保存が可能となります。

- 電磁的記録の保存を行う準備が困難な事情が税務署に認められる

- 紙で出力した発注書を提示、提出できる

発注書を電子化する上で覚えておきたい電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、税金関係書類を電子データで保存するための要件が定められた法律です。電子帳簿保存法では書類の分類ごとに保存形式を定められています。

| 大分類 | 帳簿の種類 | 保存方法 |

|---|---|---|

| 国税関係帳簿 | 仕訳帳、売掛金元帳、買掛金元帳、総勘定元帳など | 電子データ保存 スキャナ保存 |

| 国税関係書類 | 残高試算表、貸借対照表、損益計算書 請求書、領収書、見積書、発注書、納品書、契約書(各控えも含む) | 電子データ保存 スキャナ保存 |

| 電子取引 | 請求書、領収書、見積書、発注書、納品書、契約書 | 電子データ保存 |

発注書は一定期間保存する必要があります。発注書を受領、発行した方法により、保存方法も異なります。

| 発行 | 受領 | |

|---|---|---|

| 紙 | 電子データ保存 条件に合致した場合のみスキャナ保存可 | 紙保存 スキャナ保存 |

| データ | 電子データ保存 | 電子データ保存 |

発注書を電子データで発行・受領した場合は、保存も電子データです。

紙で発行した場合は、発行のために作成した電子データを保存します。発行した紙をスキャンして保存することも可能ですが、電子帳簿保存法の条件に合致した場合に許されます。紙で発行された発注書を受領した場合は電子帳簿保存法における保存義務の対象外となり、紙保存かスキャナ保存のどちらかを選択できます。スキャナ保存を選択する場合は、電子帳簿保存法に定められたスキャナ保存形式に沿った保存が必要です。

電子帳簿保存法については、こちらの記事をご参照ください。

スキャナ保存には要件がある

スキャナ保存は、「重要書類」と「一般書類」で要件が異なります。発注書は一般書類となり、重要書類より要件が緩和されています。

発注書をスキャナ保存する際の主な要件は、次のとおりです。2023(令和5)年3月28日に可決した令和5年度税制改正法案により、2024(令和6)年1月1日以後に保存したものについては若干要件に変更があります(※箇所を参照してください)。

| 入力期間 | 適時入力 |

|---|---|

| スキャン形態 |

|

| タイムスタンプ | 付与が必要 |

| 読取情報の保存 | 読み取った際の解像度、階調、書類の大きさに関する情報を保存すること ※2024(令和6)年1月1日以後保存のものについては不要 |

| ヴァージョン管理 | 訂正又は削除の事実及び内容の確認 |

| 入力者情報の確認 | スキャナ保存を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報が確認できること ※2024(令和6)年1月1日以後保存のものについては不要 |

| 書類等の備付け | マニュアルのようなシステムの開発関係書類 |

| 検索機能の確保 |

|

参考:はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)

発注書を電子化するメリット

発注書を電子化する際のメリットは、次の5点です。

- すぐ相手に届く

- コストと時間が節約できる

- 業務の効率化が図れる

- 紛失や盗難を防げる

- リモートワークでも効率的に管理できる

それぞれ詳しく解説します。

すぐ相手に届く

紙の発注書を郵送した場合、発行してから取引先企業に届くまで時間がかかります。発注書を電子化すると担当者へ直接発注書をメールで送信できるため、発行当日に受け渡しが可能です。

加えて、発注書を電子データ化すると記載内容の確認がしやすくなるため、業務効率が上がることも想定されます。

コストと時間が節約できる

発注書が紙での発行で発注書の内容が違っていた場合、先方に確認し、発注書の再発行を依頼しなければなりません。修正から印刷、発送までにさまざまな費用が発生します。

紙の発注書を保管する際も、保管用のファイルを購入する費用が必要です。しかし、紙で受け取った発注書をスキャンして電子データ化することで、保管や発送にかかる諸費用の削減ができるでしょう。

発注書の電子化は、時間の削減にも効果的です。発注書を電子化することで、郵送にかかっていた時間も短縮できます。

業務の効率化が図れる

発注書を電子データ化することで、印刷、郵送作業が不要となります。データで保管できるため、ファイリング作業がなくなり、検索作業の簡略化も可能です。

紙で発注書を保存する場合、仕入れを管理するためのデータ入力が必要となります。発注書をスキャンして電子化することで、データ入力作業を簡単にし、ミスを減らしつつ業務の効率化を図ることが可能です。

紛失や情報漏えい・改ざんを防げる

紙の発注書の場合、紛失や破棄の可能性が考えられます。さらに、経年劣化や汚損で原本が見られなくなることも想定されます。スキャンや電子データにより発注書を電子化すると、紛失や破棄の心配がなくなり、経年劣化や汚損もありません。

また、紙で発行した発注書には、情報漏えいや改ざんの可能性があります。保管場所やその入室方法さえ知っていれば、誰でも閲覧できるからです。

電子保存であれば、閲覧制限やパスワードを設け、情報漏えいや改ざんを防げます。

リモートワークでも効率的に管理できる

以前は、発注書を送付する際、押印や発送準備などがあるため出社するケースがありました。発注書を電子化することで押印や発送準備が不要となり、リモートワークでも発注書を発行できるようになります。

リモートワーク中でも格納場所から探せるため、効率的に発注書の発行や管理ができる点も発注書を電子化するメリットです。

発注書を電子化する際の注意点

発注書を電子データ化して保存する際に、いくつか注意点があります。また、紙の発注書をスキャンしてデータ化する場合は、スキャン時の仕様を決めておくことも大切です。

それぞれ詳しく解説します。

法規制の確認

発注書を電子化する際は、法律や規制が変わっていないか都度確認が必要です。

2022年4月1日以前に電子帳簿保存およびスキャナ保存の申請をしている場合、タイムスタンプの付与期間や検索要件など、過去の要件に沿って運用する必要があります。

2024年1月1日からは、入力者情報や解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要です。新しい法規制が公布されていても施行は先となる場合もあるので、どの法規制が適用されているか、その都度確認しましょう。

データ管理とアクセス制限

発注書を電子化した際、データの管理には注意が必要です。インターネットには誰でもアクセス可能なため、発注書データの情報漏えいやハッキングされる恐れがあります。

第三者の不要なアクセスを防ぐには、適切なアクセス権限を付与する、アクセスログを記録できるシステムを導入するなど、必要な人以外アクセスできない環境を構築することが大切です。

社内のマニュアル化

発注書をスキャンしてデータ化する際は、社内でルールや運用フローを決めマニュアルにしておくことが大切です。対応者により電子化の方法が変わると、不都合が生じる可能性があるからです。

発注書のスキャンにあたっては、次の事項を統一しマニュアル化すると良いでしょう。下記に沿ったテンプレートの作成もおすすめです。

- 書類のサイズ(A4が好ましい)

- ファイル名

- フォルダ名

- 保存形式

取引先との調整

企業によって、電子化の進捗状況はまちまちです。自社で電子化対応が完了したとしても、取引先が電子化を進めていない場合があります。指定のフォーマットを利用して、紙で発注書の発行を依頼されるケースもあるでしょう。

取引先に対し、自社と同レベルの電子化を無理に求めてはいけません。取引先のニーズに合わせて自社も紙で発行するといった、柔軟な対応を心がけましょう。

メリットの多い発注書の電子化を進めよう

電子帳簿保存法の改正により、発注書は電子データでの保存が可能となりました。原則として、紙で発行された発注書は電子化での保存が必須です。

発注書の電子化には、時間やコストの削減、紛失や盗難リスクの減少など、さまざまなメリットがあります。

また、発注書の電子化によって、リモートワークでも発注書発行が可能となるため、業務効率化においても重要な要素です。

電子帳簿保存法が改正され、電子データでの発注書保存が必須となったこのタイミングで、ぜひ電子化の推進をおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

電話で「発注をお願いします」は正しい?伝え方の例や口頭注文の注意点を解説

電話で「発注をお願いします」と伝えることは敬語として問題ありません。また、口頭での注文依頼も可能です。しかし、取引の証跡が残らないため、後の「言った言わない」といった問題や会計処理…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかと…

詳しくみる発注書とは?記載項目や発行タイミングなどを紹介

ビジネスにおいて、発注書の発行が必要になるケースは少なくありません。スムーズに業務を行うためにも、発注書の書き方や発行のタイミングについて正確に把握しておきましょう。本記事では、発…

詳しくみる商品注文書とは?発注書との違い・送付方法・記載項目をテンプレート付きで解説

企業間の取引で欠かせない書類のひとつが「商品注文書(発注書)」です。正式な発注の意思を明示し、取引条件を文書で共有することで、誤解やトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。 本記事で…

詳しくみる建設業で注文書ファクタリングを活用するには?仕組み・メリット・注意点を解説

建設業界では、案件の受注から入金までに時間がかかることが一般的です。その間にも、資材の仕入れや職人の手配など多額の費用が発生し、資金繰りに悩む事業者は少なくありません。こうした課題…

詳しくみる【メールテンプレ付】注文書・発注書の文例を紹介!法的効力も解説

注文書や発注書は郵便やファックスで送ることもできますが、メール添付が主流です。郵便であれば郵送の手間や切手代、ファックスであれば通信代がかかりますが、メールであればそのような煩わし…

詳しくみる