- 更新日 : 2024年10月18日

領収書の適切な保管方法は?物理的・電子的に管理する方法を紹介

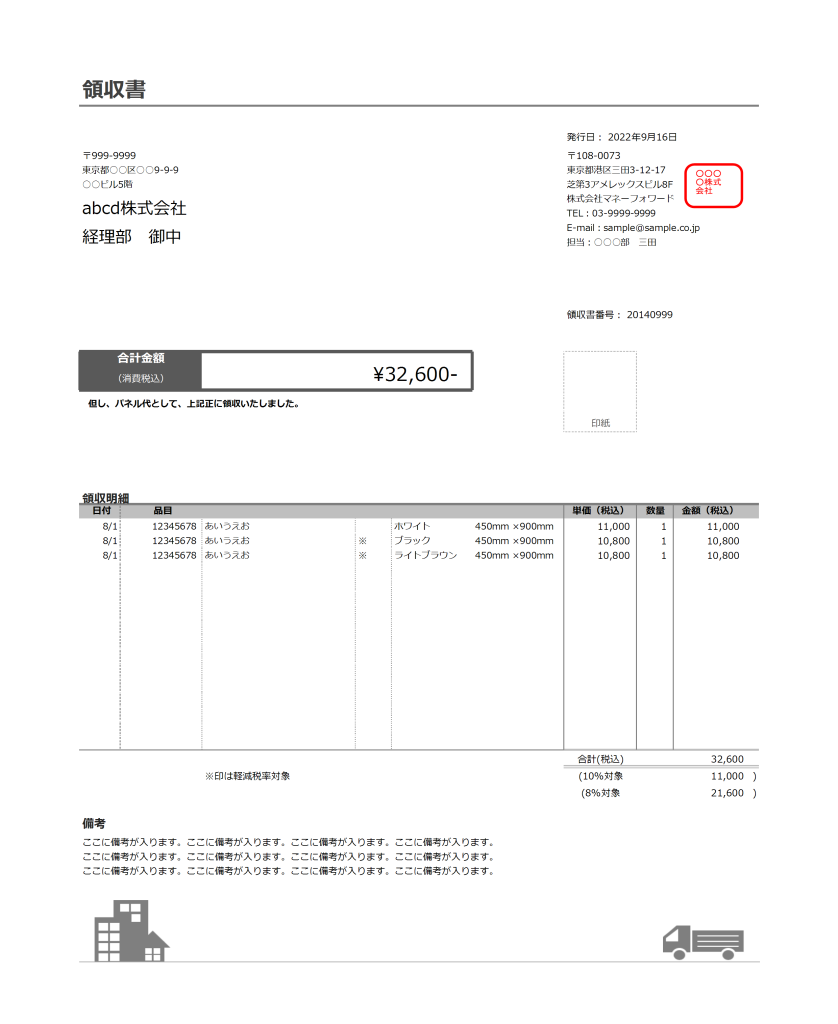

事業に必要な物品などを購入した際には、領収書を発行してもらう必要があります。領収書は現金や預金の出納を表す重要書類であるため、紛失しないよう適切に保管することが大切です。

本記事では、領収書の適切な保管方法や保管期間と、紙による物理的方法および電子的方法ごとの管理ポイントを解説します。

目次

領収書は一定期間保管する義務がある

企業であれ個人であれ、事業には取引を証明する請求書や領収書が欠かせません。しかし取引が多いほど、領収書の数も増えるため、整理・保管するのは非常に大変です。面倒でも普段から、発生ごとにきちんと保管する習慣をつけておく必要があるでしょう。

そもそも請求書や領収書は、法人であれば法人税法、個人事業主であれば所得税法によって保管期間が次の通り定められています。

| 事業者区分 | 保管が必要な期間 |

|---|---|

| 法人 | 原則として7年間保存 |

| 個人事業主 | 青色申告している事業主:7年間保存 白色申告している事業主:5年間保存 |

保存期間は、紙でも電子帳簿でも同じです。個人事業主では、青色申告における領収書・請求書が「現金預金取引等関係書類」として取り扱われるため、白色申告よりも2年長い期間とされています。

領収書は過去の取引などを確認するために頻繁に取り出し確認する書類です。保管するだけでなく、必要なときに素早く参照できるよう、探しやすい場所に整理しておく必要があります。

領収書を保管する際のポイント

領収書は一つひとつを見れば薄く小さな紙ですが、事業全体で考えるとかなりの量にのぼります。それを保管する場合、単純にまとめればよいわけではありません。後から探しやすく、見ればすぐにわかるような方法で保管したいところです。

ここでは、領収書を保管するときに押さえておきたいポイントをご紹介します。

統一したA4用紙に日付順に貼り付ける

領収書はレシートのようなごく小さな紙片や、B6サイズのやや厚めのしっかりした専用紙など、サイズや素材がバラバラです。しかし、事業で使うことが多いA4コピー用紙サイズに比べ、大きいものはほとんどないでしょう。

そこでおすすめしたいのが、領収書をA4サイズの用紙に日付順に貼り付けていく方法です。大きい領収書でも、A4用紙上に数枚は貼り付けられます。できたA4用紙にファイル用のパンチ穴を開け、ファイルホルダーに閉じれば領収書ファイルのできあがりです。

小さな領収書があまりに多い場合は、部分的に重ねて貼っておく方法もあります。貼るときに1枚を1日分と決めておけば、日付ごとに並べ替えるのも簡単です。

余白に詳しい用途を書いておく

領収書は金額の近くに、金額の用途を詳しく書けるただし書き欄が設けられています。仕訳することを考えれば、用途は支払い先以上に重要です。しかし、持ち込まれる領収書には「飲食代」や「事務用品費」など、大まかに記載されていることも多く、そのままでは後から仕訳が適切だったのかどうか判別するには手間も時間もかかります。

そのような事態を避けるには、領収書の余白に用途をより詳しく書いておくのがおすすめです。飲食代であれば「〇〇会社ご担当3名様と〇〇取引について打ち合わせ」、事務用品費なら「経理領収書ファイルホルダー5冊分」と記入しておけば、誰が見ても内容が明確にわかります。

詳しく書いていなければ、受け取るときにヒアリングして仕訳に必要な情報を聞いておくのも良いでしょう。税務調査でもすぐにわかるよう備えておきましょう。

利用頻度ごとに適した方法で保管する

いくら整理しても紙である以上、数が増えれば広い保管場所が必要になります。ただし書類には頻繁に取り出すものとそうでないものがあるため、領収書も利用頻度に応じて保管する場所や方法を変えるのがおすすめです。

たとえば当期の領収書は、しばらくの期間、頻繁に取り出すことが考えられるため、常に手の届く場所におく必要があります。一方、前期の領収書は当期より頻度が下がるため、近くでなくても取り出しやすい書棚などに、それ以上以前の領収書なら年度ごとに書類保管箱に入れて倉庫に保管するというように保管する場所も方法も使い分けることが大切です。

領収書を紙で保管する方法

事業において領収書は、物理的に紙の状態で保管しておくと、目に見えて確認できるため安心です。ただし、数が多い場合は、なくしたり、どこにあるかわからなくなったりする可能性もあるでしょう。ここでは、紙の領収書の保管方法をご紹介します。

封筒に入れる

手始めの方法に相応しいのは、ごく簡単な「封筒に入れる」という方法です。封筒に入れていれば、封筒がなくならない限り領収書をなくすことはほぼありません。

業種の特徴や経理処理の手順などに応じて封筒を複数用意して使い分ける方法もあります。月ごとに封筒を用意して、月内に発生した領収書をすべて入れておけば、月度の帳簿整理でも領収書を月別に選り分ける必要がなくなります。

ただし、封筒に入れ忘れたり、違う封筒に間違って入れたりした場合は、かえって手間がかかることにもなりかねません。そのため、まずは「今月の封筒に入れる」習慣をつけることから始めましょう。

ノートに貼る

封筒に入れるだけでは、何かの拍子に落とし、中の領収書があたりに散らばって紛失してしまう恐れがあります。そのため、領収書を何かにまとめて固定する方法もおすすめです。その際には、領収書を市販のノートに貼り付けると良いでしょう。

領収書を発生ごとに貼り付けるため、紛失などのリスクを抑制できます。時間の経過ごとに支払いの履歴がわかりやすく、支払いを一覧しやすいのがメリットです。

ただし、貼り付けた領収書がはがれてしまうと、紛失する可能性があります。貼り付けるときは、しっかり糊付けしましょう。

ファイルにする

領収書を費目や取引先ごとにまとめたい場合、A4コピー用紙に丁寧に並べて貼り付け、用紙ごとファイルにして保管しておけば、領収書がある程度増えても十分対応できます。領収書の大きさが一定なら、貼り付け方も統一でき、余白への補足事項も書き込みやすくなるため便利です。

この方法であれば、日付順など別な並べ替えもできます。必要に応じた探し方に対応しやすいのは、経理担当者にとって大きなメリットだといえるでしょう。

感熱紙のレシートはコピーや電子化で対応

領収書には、5年または7年間の保管義務があります。その際、注意しなければならないのが、感熱紙に印字されている領収書です。感熱紙は専用の紙に熱で文字を転写するしくみであるため、領収書も熱にさらされれば全体が真っ黒に変色してしまいます。また、何もしなくても文字が徐々に薄くなり、最後には読めなくなってしまう可能性もあるでしょう。

そのため、感熱紙の領収書は、コピーを保管する、スキャナーで画像ファイルに変換する、デジカメやスマートフォンで撮影するなど、電子化して保管期間に対応することが大切です。

経費の証明書としての領収書は、現物以外が認められないわけではありません。ただし、電子化した場合も、万が一に備えて原本は保管しておくことをおすすめします。

経理処理の手間やコストの削減と考えれば、領収書の電子化による保管は効果的です。今後より一般的な管理方法となる可能性があります。

領収書を電子的に保管する方法

紙の領収書を保管しておくと心情的に安心できる面もありますが、電子的な保管方法には紙とは違ったメリットがあります。経理処理にかかる時間やコスト、保管方法としての有益さなどを考えれば、両方を正しく知り適切に選ぶことが大切です。

ここでは領収書を電子的に保管する方法のメリットと注意点を解説します。

領収書の電子化のメリット

領収書を電子化すると、紙だけで保存している場合とは違い承認や押印のためだけに担当者が出社する必要はなくなり、経理部門のテレワーク化が促進できます。また領収書から始まったペーパーレス化が、請求書や見積書といった他の書類の電子化を促進するきっかけになることもあるでしょう。

ペーパーレス化によって節約される費用は、用紙代や印刷のためのインクトナー代はもちろん、郵送のための封筒や切手代などです。コスト以外でいえば印刷待ちの時間や封筒の封をする、宛名を書く、投函しにいくといった時間の削減も見込めます。

しかし、用紙代をゼロにすることは難しいでしょう。また、電子化にともなう経理システムの改変には、コストもかかります。領収書の電子化にもデメリットはありますが、正式に稼働を始めれば、多くのメリットを得ることが可能です。

電子帳簿保存法に則って保管する

領収書を電子データで発行・受領すると取引は「電子取引」に該当するため、領収書は電子帳簿保存法に則った保管が必要になります。電子データとしての領収書には、次のような保管ルールが定められているため注意は必要です。

| 領収書の受領方法 | 定められた保存方法 |

|---|---|

| メールに添付された領収書データ | 添付された領収書データを保存 |

| ホームページからダウンロードした領収書データ | ダウンロードした領収書データを保存 |

| ホームページ上に領収書が表示される場合 | 表示される領収書データのスクリーンショットで画像データにして保存 |

| ホームページ上に表示されたクレジットカードや交通系ICカードの支払いデータ | ダウンロードできる場合:ダウンロードファイルを保存 画面表示のみの場合:表示画面をスクリーンショットで画像データにして保存 |

また、紙の領収書を電子化する場合は、データが改ざんされていないことの証明が求められたときにも備える必要があります。タイムスタンプを付与すれば紙の原本は破棄できますが、付与していない領収書は、原本をきちんと保管しておくことが重要です。

領収書の電子化には、これまでと異なる対応やルールの遵守が求められます。無理に推し進めるのではなく、計画的に少しずつ社内のルールを整備する必要があるでしょう。

領収書は重要書類だからこそ適切に保管しよう

領収書は事業の業績だけでなく法人税や所得税に影響するとても重要な書類です。しかし、1年間だけでも発生する領収書は多く、また決算や確定申告後も税務調査への対応など、必要に応じて提示しなくてはいけません。したがって、領収書は上手に整理・保管することが大切です。

紙の領収書も、A4用紙やノートに貼り付けるなどすると手軽に整理できます。感熱紙など長期保管が難しい領収書は、スキャンやカメラで電子ファイルに変換するのがおすすめです。事業内容や経理処理の手順など、状況に応じた方法をとれるよう努めましょう。

よくある質問

領収書を保管する際に気をつけるべき点は何ですか?

用途をできるだけ詳しく記載し、1つも残らずなくさないよう保管することです。詳しくはこちらをご覧ください。

領収書はどのように保管すれば良いですか?

後から見てもすぐ内容がわかるよう、また探しやすいよう整理して保管しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

電子領収書の関連記事

領収書の関連記事

新着記事

インボイス請求書の送付から保存まで 担当者が知っておくべき業務フロー

2023年10月から始まったインボイス制度により、請求書の作成から送付、保存までの一連の業務フローは見直しが必須となりました。特に、仕入税額控除の要件となる適格請求書(インボイス)…

詳しくみる発注依頼メールの件名はどう書く?例文付きで正しい書き方や注意点を解説

取引先に商品やサービスを依頼する際、発注依頼メールは欠かせないビジネスツールです。近年、紙の発注書ではなく、メールにPDFを添付して送るスタイルが主流となりつつあります。しかし、件…

詳しくみる「発注をかける」とは?意味や使い方をメール例文つきで解説

企業間の取引や業務委託の現場で「発注をかける」という言葉は頻繁に使われます。その正確な意味や使い方を理解しているでしょうか。 本記事では、発注の基本的な意味から、見積もり・納品・請…

詳しくみる発注ミスで落ち込んだときはどうする?原因・対処法・再発防止策を解説

発注ミスは、どんなに注意していても業務の現場では起こり得るものです。些細な確認不足から大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。担当者としては深く落ち込み、自信を失ってし…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかと…

詳しくみる特命発注とは?入札やコンペとの違い・手続きの流れ・注意点を解説

特命発注とは、発注者があらかじめ特定の1社に対して直接契約を結ぶ発注方式です。入札やコンペとは異なり、競争を行わないため、迅速さや柔軟性に優れる一方で、価格の妥当性や透明性への配慮…

詳しくみる