- 更新日 : 2024年10月17日

【メールテンプレ付】注文書・発注書の文例を紹介!法的効力も解説

注文書や発注書は郵便やファックスで送ることもできますが、メール添付が主流です。郵便であれば郵送の手間や切手代、ファックスであれば通信代がかかりますが、メールであればそのような煩わしさもなく迅速に送ることができるでしょう。

この記事では注文書をメールで送る際の正しい手順や文例、注意点、法的効力までをわかりやすく解説します。

目次

注文書・発注書はメール添付で送っても問題ない?

注文書や発注書をメールに添付して送付しても問題ありません。むしろ、現代のビジネスシーンでは一般的になっているでしょう。郵送にかかる切手代や封筒代、印刷コストを削減できるほか、送付後すぐに相手に届くため、取引をスピーディーに進められます。

また、送信履歴が残るため、いつ誰が送ったかが明確になり、管理も容易になるでしょう。

なお、相手先が紙文書での取引を求めている場合には、事前に「メール送付で問題ないか」を確認しておくとスムーズです。特に初取引の際は確認を怠らないようにしましょう。

メールで注文書や発注書を送付する際は、宛先間違いによる情報漏えいや見落としに注意が必要です。大量のメールに埋もれて見落とされる可能性もあります。送信前の宛先ダブルチェックの徹底や、後述のように件名を工夫して重要性を伝えることが有効な対策です。

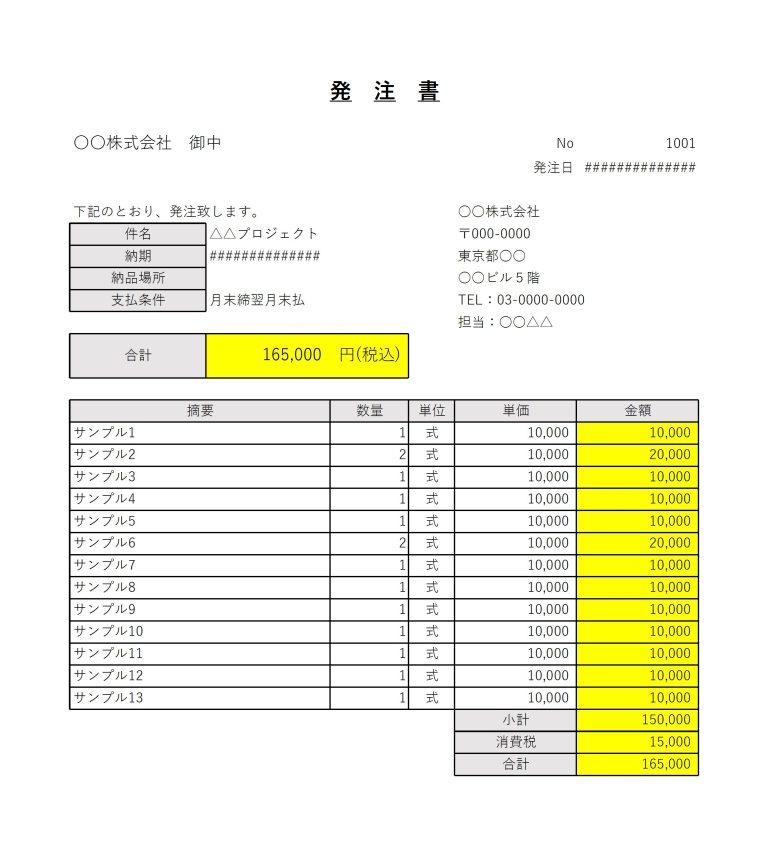

発注書・注文書をPDFなどで添付する際のメール文例

発注書や注文書をメールで送るときは、改ざんしづらいファイル形式にしておくことが必要です。本文中に発注書・注文書を記載したり、ワードやエクセルなど、簡単に書き換えられる形式で発注書・注文書のファイルを添付するのは好ましくありません。トラブル回避のためにも、PDF化してから添付するようにしましょう。

メールにファイルを添付するときは、パスワードをつけて限られた方だけに公開することもできます。しかし、発注書・注文書は秘密文書ではないため、基本的にはパスワードをつける必要はありません。

送付状中には挨拶と地の文、発注書・注文書の内容を含めることが必要です。書き方は以下を参考にしてください。

発注を依頼するメール

件名:【発注書】◯◯のご依頼につきまして

本文:

〇株式会社

〇〇部

〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社△の△△でございます。

先日お見積もりいただきました◯◯の件につきまして、ぜひお願いしたいと考えております。

つきましては発注書を添付いたしましたので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

なお、発注内容につきましては、以下の通りです。

- 商品名:◯◯

- 数量:◯

- 納期:◯◯◯◯年◯◯月◯◯日

- 単価:◯◯円

ご不明点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。

発注依頼に対する返信メール

件名:Re:【依頼書】◯◯の発注につきまして

本文:

株式会社〇〇

〇〇部

〇〇様

いつもお世話になっております。△株式会社の△△です。

この度はご発注いただきましてありがとうございます。

ご期待に添えるよう、今後も最善を尽くしてまいります。

その他ご要望がございましたら、お気軽にお聞かせください。

引き続きのご愛顧、何卒よろしくお願い申し上げます。

注文内容を変更するメール

一度送付した注文書の内容に変更が生じた場合は、まず電話で連絡し、その後改めてメールを送るのが丁寧な対応です。

件名: 【重要・内容変更】〇〇の注文書につきまして(株式会社〇〇)

本文:

株式会社〇〇

〇〇部

〇〇様

いつも大変お世話になっております。 株式会社〇〇の△△です。

先ほどお電話でもお伝えいたしましたが、 本日送付いたしました「〇〇」の注文書につきまして、 数量に変更が生じましたため、ご連絡いたしました。

誠に申し訳ございませんが、先にお送りした注文書は破棄いただき、 本メールに添付の注文書(No.12345-2)にてお手続きを進めていただけますようお願い申し上げます。

こちらの都合で大変恐縮ですが、何卒ご容赦ください。

ご不明な点がございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。

送付した注文書の訂正とお詫びのメール

こちらのミスで内容を間違えてしまった場合は、速やかにお詫びと訂正の連絡を入れましょう。

件名: 【お詫びと訂正】〇〇の注文書につきまして(株式会社〇〇)

本文:

株式会社〇〇

〇〇部

〇〇様

いつもお世話になっております。 株式会社〇〇の△△です。

本日14時頃にお送りしました「〇〇」の注文書(No.12345)につきまして、 記載内容に誤りがございました。 深くお詫び申し上げます。

つきましては、修正版の注文書(No.12345-rev1)を再送付いたします。 お手数をおかけし大変申し訳ございませんが、 本メールに添付のファイルをご確認いただけますようお願い申し上げます。

今後はこのようなことがないよう、確認を徹底いたします。

何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

注文書・発注書をメールで送る際のマナーや注意点

注文書をメールで送る際は、相手に失礼がなく、かつスムーズに取引を進めるためのポイントがあります。手順だけでなく、細やかな配慮が信頼関係につながるでしょう。

件名と本文で用件を明確に伝える

メールの件名は、受信者がひと目で重要性を認識できるよう、「【発注書】〇〇のご依頼(株式会社△△)」のように、用件と差出人名がわかるようにしましょう。これにより、大量のメールに埋もれて見落とされるのを防ぎます。

また、添付ファイルを開かなくても概要がわかるように、本文にも商品名、数量、金額、納期といった主要な項目を記載しておくと、相手にとって親切です。内容に誤りがあった場合にも、早期に気付いてもらいやすくなります。

添付ファイルは改ざん防止のためPDF形式にする

注文書ファイルは、第三者による改ざんを防ぐため、PDF形式で送るのがビジネスマナーです。WordやExcelのまま送付すると意図しない変更が加わるリスクがあるため、特別な指定がない限りPDF形式を選択しましょう。

なお、注文書は機密情報ではないため、添付ファイルにパスワードを設定する必要は通常ありません。

事前にメール送付の承諾を得ておくと円滑

多くの企業では注文書の電子化が進んでいますが、中には紙の書類でのやり取りを基本としている企業もあります。特に初めての取引先や、これまで郵送でやり取りしていた相手には、「今後、注文書はメールにてPDFでお送りしてもよろしいでしょうか?」と事前に確認を取っておくと、その後の取引がスムーズに進みます。

事前の丁寧なコミュニケーションが、良好な関係構築につながるでしょう。

下請法の適用対象か確認する

親事業者が下請事業者に対して発注する場合、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用対象となります。この法律では、親事業者は発注に際して、取引内容を明確に記載した書面(下請法第3条に定められる書面、通称「3条書面」)を下請事業者に交付する義務があります。

電子メールによる交付も認められていますが、下請事業者の「同意」が前提条件です。社内では、メール送付による交付を正式に承認する社内規程を整備しておくと安全です。

注文書がこの3条書面の役割を兼ねることが多く、メールで送付する場合でも、必要な記載事項をすべて満たした書面を交付しなければなりません。

注文書・発注書に強制力はある?

注文書(発注書)とは、商品やサービスの購入・提供を正式に依頼(申込み)するために発行する書類です。口頭での「お願いします」という依頼だけでは、後から「言った」「言わない」といったトラブルに発展しかねません。注文書を発行することで、取引の内容(品名、数量、金額、納期など)を明確にし、発注者と受注者の認識を一致させる役割があります。

また、注文書・発注書そのものに法的な強制力があるわけではありませんが、取引があったことを証明する役割を持っています。

注文書と発注書の名称は、意味合いや役割に違いはありません。どちらも契約の「申込み」を示す書類として扱われます。

注文書・発注書に収入印紙は必要か?

基本的に、注文書(発注書)へ収入印紙を貼付する必要はありません。印紙税は、印紙税法で定められた「課税文書」に対して課税されます。注文書はあくまで契約の「申込み」をするための書類であり、それ自体が契約の成立を証明する「契約書」とは見なされないため、通常は課税文書に該当しないのです。

ただし、注文書の記載内容によっては課税文書と判断される例外的なケースもあります。例えば、「注文書と注文請書を兼ねる」といった形式で、双方の署名や押印があり、その文書をもって契約が成立することが明らかな場合は、契約書として扱われ印紙が必要になる可能性があります。

なお、この記事のテーマであるメールにPDFファイルを添付して送付する方法であれば、印紙税は課税されません。印紙税は紙の文書を作成した場合に課税される税金であり、電子データでやり取りされる電子文書は課税対象外となります。これは、注文書を電子化する大きなメリットの一つと言えるでしょう。

参照:申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|国税庁

注文書・発注書を送付するタイミングは?

注文書は、見積書を受け取り、発注の意思が固まった段階で送付するのが一般的です。取引は通常、以下の流れで進みます。

- 見積依頼:

発注者が受注者に対して、商品やサービスの価格・内容の見積もりを依頼します。 - 見積書発行:

受注者が見積依頼にもとづき、見積書を作成・提示します。 - 発注(注文書送付):

発注者が見積内容に合意し、正式に取引を依頼するために注文書を送付します。この時点で契約の「申込み」が行われます。 - 受注(注文請書送付):

受注者が注文内容を承諾し、注文請書(発注請書)を送付します。この時点で契約の「承諾」となり、法的に契約が成立します。 - 納品・検収

- 請求・支払い

電子化した注文書・発注書の保存方法は?

注文書は取引の証拠となる重要な書類であり、法律で保存が義務付けられています。メールでやり取りした注文書も例外ではありません。

注文書・発注書は電子帳簿保存法に基づいて保存する

メールで受け取った注文書(PDFなど)は、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当するため、原則として電子データのまま保存しなければなりません。

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を、一定の要件を満たした上で電子データとして保存することを認める法律です。

電子帳簿保存法にもとづき電子データを保存する場合、主に「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要があります。

詳しくは以下をご覧ください。

注文書の保存期間(法人・個人事業主)

注文書の保存期間は、法人か個人事業主かによって異なります。

| 対象 | 法律 | 保存期間 |

|---|---|---|

| 法人 | 法人税法 | 原則7年間 |

| 個人事業主 | 所得税法 | 原則5年間 |

※欠損金の繰越控除を受ける事業年度は10年間の保存が必要です。

電子データで保存する際の要件

電子帳簿保存法にもとづき電子データを保存する場合、主に「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要があります。

- 真実性の確保:

データが改ざんされていないことを証明するための措置。

例)タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用など - 可視性の確保:

誰もが内容を明瞭な状態で確認できるようにするための措置。

例)「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できること、ディスプレイやプリンタを備え付けることなど

注文書・発注書をビジネスチャットで送っても良い?

メールの代わりにビジネスチャット(Slack、Microsoft Teams、Chaworkなど)で注文書を送ることも可能です。メールよりも手軽でスピーディーなやり取りができるメリットがある一方、ログが流れやすく正式な記録として管理しにくいデメリットもあります。

注意点として、チャットで注文書を送付する場合は、事前に相手方の同意を得ることが必須です。また、送付後は「〇〇の注文書です。ご確認お願いします」といったメッセージを添え、重要なファイルであることが明確にわかるようにしましょう。

さらに、チャットツール上のファイルは保管期限が設定されている場合もあるため、必ず自社のサーバーやクラウドストレージなど、定められた場所に別途保存する必要があります。

注文書・発注書をメールで送ると時間もコストも節約できる

メールで発注書・注文書を添付して送ると、時間とコストの節約になります。改ざん防止のためにも、PDF化してから添付しましょう。また、PDF化したファイルはデータ保存できるので、ペーパーレス化や文書の電子化にもつながります。

よくある質問

発注書・注文書はメールで送っても良い?

発注書・注文書をメールで送ることには何ら問題はありません。ただし、今まで郵便やファックスで送っていた場合は、見落としを防ぐためにもメールで送る旨を伝えることが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

発注書・注文書をメールで送る際の注意点は?

改ざん防止のためにも発注書・注文書をPDF化してから添付することが必要です。もし誤りがあったときに取引相手がすぐに気付くためにも、送付状内に注文内容も記載しておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

発注書の関連記事

新着記事

インボイス請求書の送付から保存まで 担当者が知っておくべき業務フロー

2023年10月から始まったインボイス制度により、請求書の作成から送付、保存までの一連の業務フローは見直しが必須となりました。特に、仕入税額控除の要件となる適格請求書(インボイス)…

詳しくみる発注依頼メールの件名はどう書く?例文付きで正しい書き方や注意点を解説

取引先に商品やサービスを依頼する際、発注依頼メールは欠かせないビジネスツールです。近年、紙の発注書ではなく、メールにPDFを添付して送るスタイルが主流となりつつあります。しかし、件…

詳しくみる「発注をかける」とは?意味や使い方をメール例文つきで解説

企業間の取引や業務委託の現場で「発注をかける」という言葉は頻繁に使われます。その正確な意味や使い方を理解しているでしょうか。 本記事では、発注の基本的な意味から、見積もり・納品・請…

詳しくみる発注ミスで落ち込んだときはどうする?原因・対処法・再発防止策を解説

発注ミスは、どんなに注意していても業務の現場では起こり得るものです。些細な確認不足から大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。担当者としては深く落ち込み、自信を失ってし…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかと…

詳しくみる特命発注とは?入札やコンペとの違い・手続きの流れ・注意点を解説

特命発注とは、発注者があらかじめ特定の1社に対して直接契約を結ぶ発注方式です。入札やコンペとは異なり、競争を行わないため、迅速さや柔軟性に優れる一方で、価格の妥当性や透明性への配慮…

詳しくみる