- 更新日 : 2025年11月11日

【テンプレ付】注文書とは?注文請書との違いや法的効力、送信の注意点

注文書とは、商品やサービスの購入を正式に依頼する意思を示す書類で、取引内容を明確にし、双方の認識の齟齬(そご)を防ぐために作成します。そのため、取引条件が明確になり、後の「言った言わない」といったトラブルを未然に防止する効果があります。

企業の担当者にとっては、口頭での発注による内容の間違いや、納品遅延といった実務上の課題を解決する手段となるでしょう。

この記事では、注文書の役割から法的効力、正しい書き方までをわかりやすく解説します。

目次

注文書とは?役割や必要性

注文書(ちゅうもんしょ)とは、商品やサービスの購入・発注を申し込む際に、発注側(買い手)が受注側(売り手)に対して発行する書類です。発注書(はっちゅうしょ)と呼ばれることもありますが、法的な意味合いは同じです。

口頭でのやり取りとは違い、書面として取引内容を残すことで、契約内容を明確にする目的があります。

注文書が果たす4つの役割

注文書は、円滑な取引を行う上で、取引内容の明確化、意思表示の証拠、社内手続きの円滑化、トラブルの防止など主に4つの役割を担います。

- 取引内容の明確化

品名、数量、金額、納期といった取引の具体的な条件を明記することで、発注者と受注者の間で認識を一致させます。これにより、発注ミスや納品物の間違いを防ぎます。 - 意思表示の証拠

発注者が「この内容で契約を申し込みます」という意思を、書面で明確に示した証拠となります。 - 社内手続きの円滑化

経理部門での支払処理や、上長への承認(稟議)を得る際の根拠資料となります。発注内容が社内で正式に承認されたことを示す記録にもなり、内部統制の観点からも役立ちます。 - トラブルの防止

万が一、納品物の内容が違う、納期が守られないといった問題が発生した際に、注文書が契約内容を証明する客観的な証拠となります。これにより、問題の早期解決につながります。

注文書は発行が必須?

すべての取引で注文書の発行が法律で義務付けられているわけではありません。しかし、特に以下のようなケースでは、トラブルを避けるために発行することが強く推奨されます。

- 初めて取引する相手の場合

- 取引金額が大きい場合

- 口頭では内容が複雑で伝わりにくい場合(仕様が細かいITシステム開発など)

- 納期まで期間が空く場合

また、後述する「下請法」の対象となる取引では、親事業者は下請事業者に対して、発注内容を明記した書面(注文書)を交付する義務があります。

なお本適用は資本金・取引類型で適用が分かれるため、詳細は公取委の公式「下請法の概要」を参照することをお勧めします。

注文書と発注書に違いはある?

「注文書」も「発注書」も、民法上は「契約の申込みの意思表示」を示す書面として扱われます。そのため、タイトルが「注文書」であっても「発注書」であっても、その法的な効力に変わりはありません。重要なのは、書類の名称ではなく、取引当事者、取引年月日、取引内容といった契約に必要な項目が正確に記載されていることです。

注文書と発注書の使い分けの傾向

実務上は、以下のように使い分けられる傾向があります。

| 名称 | 主な使われ方 | 業界例 |

|---|---|---|

| 注文書 | 物品の購入など、個人も含めた一般的な商取引で広く使われる。 | 小売業、卸売業など |

| 発注書 | サービスの提供や製作物、ITシステムの開発などを依頼する場合に使われることが多い。 | 建設業、製造業、IT業界など |

ただし、これはあくまで一般的な傾向であるため、自社のルールや取引先の慣習に合わせて、適切な名称の書類を使用しましょう。

注文書は発行義務がある?

注文書の発行は、後述する下請法が適用される場合を除き、法律上の義務ではありません。注文書単体では直接的な法的拘束力は持ちませんが、取引の申し込みを示す書類であり、注文請書とそろうことで契約成立の有力な証拠となります。

注文書と注文請書がそろうと契約が成立する

民法では、契約は当事者双方の意思表示が合致したときに成立します(諾成契約)。そのため、書面の取り交わしは、契約成立に必須ではありません。

しかし、企業間の取引では「言った、言わない」というトラブルを防ぐため、書面で証拠を残すのが一般的です。具体的には、以下の流れで契約成立を証明します。

- 発注者が「注文書」を発行する(契約の申し込み)

- 受注者がその内容を承諾し「注文請書」を発行する(契約の承諾)

この「申し込み」と「承諾」の意思表示が書面でそろうことで、契約が成立したことの有力な証拠となります。なお、注文請書の発行自体も法律上の義務ではありませんが、注文を承諾した意思を明確に示し、円滑な取引を行うために実務上は不可欠な書類です。

下請法では親事業者に発行が義務付けられている

資本金が1,000万円を超える親事業者が、資本金1,000万円以下の下請事業者(個人事業主を含む)に製造委託や情報成果物作成委託などをする場合、「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」が適用されることがあります。

下請法の対象となる取引では、親事業者は下請事業者に対し、発注内容を明確に記載した書面(3条書面と呼ばれ、一般的に注文書がこれにあたる)を交付することが法律で義務付けられています。この書面の交付を怠ると、公正取引委員会による指導や勧告の対象となる可能性があります。

注文書に収入印紙は必要?不要?

通常、注文書には収入印紙を貼る必要はありません。収入印紙が必要になるのは、印紙税法で定められた「課税文書」に該当する場合です。

注文書は「契約の申し込み」を示す書類であり、それ自体では契約が成立しないため、原則として課税文書にはあたりません。

ただし、以下のようなケースでは注文書が「契約書」と見なされ、収入印紙が必要になることがあります。

- 注文書に「この注文書をもって契約成立とします」といった記載がある場合

- 基本契約書がすでに取り交わされており、注文書の発行をもって個別契約が成立する場合

- 相手方(受注者)が注文書に署名・捺印して契約成立の証とする場合

該当する場合、契約金額に応じた収入印紙を貼り、消印を押す必要があります。

参照:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

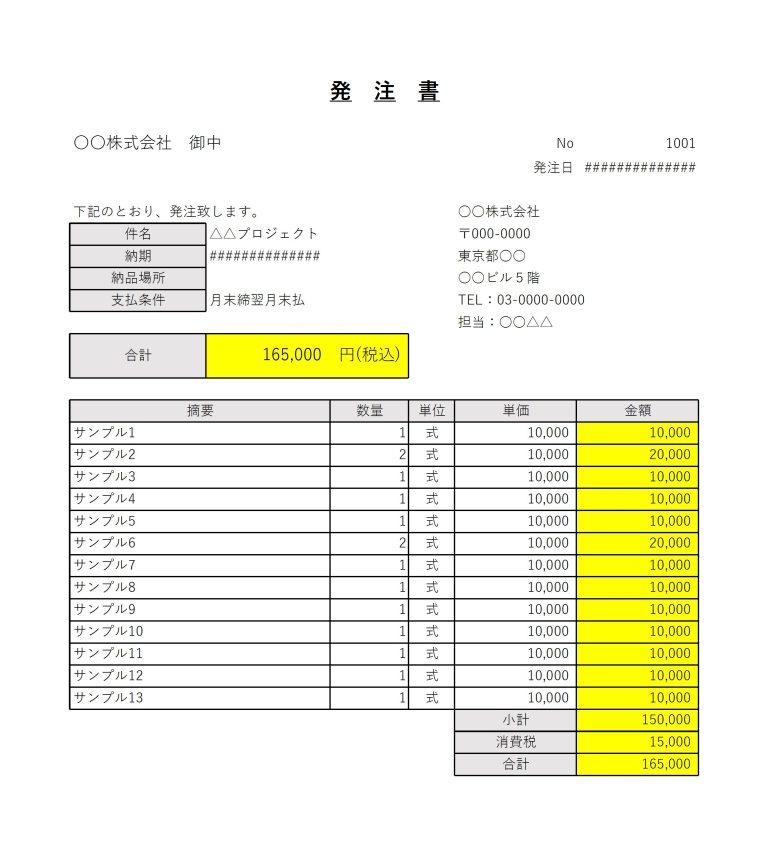

【テンプレート付】注文書の正しい書き方とは?

注文書には決まったフォーマットはありませんが、取引内容を明確にし、トラブルを防ぐために記載すべき項目があります。ここでは、一般的な記載項目と作成時のポイントを解説します。

注文書への必須項目

以下の項目を盛り込むことで、取引に必要な情報が網羅された、わかりやすい注文書を作成できます。

- 文書のタイトル

「注文書」または「発注書」と、誰が見てもわかるように明記します。 - 注文番号

社内で管理するための番号です。連番で振っておくと、後で取引内容を確認する際に便利です。 - 発行日

注文書を発行した日付を記載します。 - 発注者の情報

自社の会社名、住所、電話番号、担当者名を記載します。 - 受注者の情報(宛名)

取引先の会社名(屋号)、部署名、担当者名を正確に記載します。「御中」や「様」などの敬称を正しく使い分けましょう。 - 注文内容の詳細

品名(サービス名)、品番、数量、単価、金額を明記します。消費税は、税率ごとに合計した金額と、総合計金額がわかるように「税抜」「税込」を区別して記載します。 - 合計金額

小計、消費税額、合計金額を記載します。 - 納期・納品場所

商品をいつまでに、どこに納品してほしいのかを具体的に記載します。 - 支払条件

「月末締め、翌月末払い」など、支払いの期日や方法を記載します。 - 備考

特記事項があれば記載します。

インボイス(適格請求書)番号の記載は必要?

注文書は適格請求書ではありませんが、取引を円滑にするため、発注者側の適格請求書発行事業者登録番号を記載しておく場合があります。ただし、記載は義務ではありません。

受注者側は、この注文書を基に納品や請求を行う際に、自身の登録番号を記載した請求書(適格請求書)を発行する必要があります。

無料で使える注文書テンプレート

注文書を一から作成するのは手間がかかります。以下のサイトでは、Excelなどで利用できる無料のテンプレートを提供しています。自社の運用に合わせてカスタマイズして活用しましょう。

注文書のやり取りの流れは?

注文書は、取引全体の流れの中で発行される書類の一つです。一般的な商取引の流れをステップごとに見ていきましょう。

STEP1:見積依頼・見積書受領

まず、発注者(買い手)が受注者(売り手)に対して、希望する商品やサービスの価格や条件の見積もりを依頼します。受注者は依頼内容に基づき、見積書を作成して提示します。

STEP2:注文書の発行

発注者は、受け取った見積書の内容に合意すれば、その内容に基づいて注文書を作成し、受注者に送付します。これが「契約の申し込み」にあたります。

STEP3:注文請書の受領

注文書を受け取った受注者は、内容を確認し、承諾の意思を示すために「注文請書」を発行して発注者に送付します。この時点で、双方の意思が合致し、契約が成立したことの証拠がそろいます。

STEP4:納品・検収

受注者は、注文書(および注文請書)の内容に従って商品やサービスを納品します。発注者は、納品されたものが注文内容と相違ないかを確認(検収)し、問題がなければ受領します。

STEP5:請求書の受領・支払い

受注者は、納品・検収が完了したら、発注者に対して請求書を発行します。発注者は、請求書に記載された支払条件に従って代金を支払います。

注文書管理の効率化とDX推進

取引件数が増えるにつれて、紙の注文書の作成、送付、保管にかかる手間やコストは大きくなります。ここでは、バックオフィス業務の視点から、注文書管理を効率化する方法を解説します。

注文書を電子化するメリット

注文書を電子データで作成・送付(電子化)することには、多くのメリットがあります。

- コスト削減:

紙代、印刷代、郵送費、印紙代(課税文書の場合)が不要になります。 - 業務効率化:

作成、承認、送付のプロセスをシステム上で行えるため、時間が短縮、書類の検索も容易になります。 - ペーパーレス化:

保管スペースが不要になり、オフィス環境の改善につながります。 - リモートワーク対応:

場所を選ばずに発注業務を行えるため、多様な働き方に対応しやすくなります。

電子帳簿保存法に対応した注文書の保存方法

注文書を電子データでやり取りした場合、そのデータは電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。2024年1月からは、電子取引で受け取ったデータ(メール添付のPDFやWebサイトからダウンロードした注文書など)は、電子データのまま保存することが義務化されました。

電子データを保存する際は、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 真実性の確保:

タイムスタンプを付与する、訂正削除の履歴が残るシステムを利用するなど、データが改ざんされていないことを証明できる措置。 - 可視性の確保:

「取引年月日」「取引金額」「取引先」などで検索できるようにし、ディスプレイやプリンタで明瞭に出力できる状態を確保すること。

これらの要件に対応した会計システムや文書管理システムを導入することで、法改正に準拠しながら、管理業務を大幅に効率化できるでしょう。

注文書に関するよくある質問

注文書をメールで送る際の注意点は?

注文書をPDF化してメールで送付することは、迅速で便利な方法ですが、いくつか注意点があります。まず、メール本文に「注文書ご送付の件」など明確な件名をつけ、注文内容の概要を記載しましょう。

また、情報漏えいを防ぐため、送信先のメールアドレスに間違いがないか、複数人でダブルチェックすることが望ましいです。必要に応じて、PDFにパスワードを設定するなどのセキュリティ対策も検討してください。

個人事業主も注文書を発行すべき?

個人事業主であっても、注文書を発行・受領することは取引の信頼性を高めるうえで有益です。特に、クライアントワークでは、作業範囲や納期、報酬額を書面で明確にしておくことで、後のトラブルを効果的に防げます。また、確定申告の際に、取引の証拠書類として保存しておく義務もあります。

注文書の内容を修正・キャンセルしたい場合はどうする?

注文書発行後、相手方が承諾する(注文請書を発行する)前であれば、原則として申し込みの撤回が可能です。速やかに相手方に連絡し、修正・キャンセルの旨を伝えましょう。

相手方がすでに承諾している場合は、契約が成立しているため、一方的なキャンセルはできません。双方の合意のもとで契約を解除する必要があります。この場合も、まずは誠意をもって相手方に連絡し、協議することが不可欠です。合意に至った場合は、覚書などの書面を取り交わしておくと、より安全です。

注文書を正しく理解し、円滑な取引を実現する

注文書は、取引内容を明確にし、発注者と受注者双方の認識を合わせることで、後のトラブルを未然に防ぐ重要な書類です。発注書との法的な違いはなく、取引の申し込みの意思を示す役割を担います。法的効力は、注文書と注文請書がそろうことで契約成立の証拠となり、特に下請法が適用される取引では発行が義務付けられています。

この記事で解説した書き方や取引の流れをふまえ、自社の業務プロセスを見直してみてはいかがでしょうか。注文書の役割を正しく理解し適切に活用することが、取引先との良好な関係を築き、ビジネスを円滑に進めることにつながります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

発注量を計算するには?EOQや食材の廃棄率までわかりやすく解説

適切な発注量を計算することは、企業の利益を最大化し、キャッシュフローを安定させる上で欠かせません。そのため、在庫コストと販売機会損失のバランスをとる経済的発注量(EOQ)などの計算…

詳しくみる注文書ファクタリングで資金調達するには?審査や銀行融資との違いを解説

注文書ファクタリングは、受注が確定した時点でその注文書(発注書)を買い取ってもらい、請求書発行を待たずに事業資金を調達する方法です。そのため、売上が確定してから入金までのタイムラグ…

詳しくみる注文書と注文請書のやり取りの事例は?流れやトラブル防止策を解説

法人間の取引において、注文書と注文請書は、条件の認識を明確にし、契約の成立を文書で確認するための重要な書類です。発注者が提示する「注文書」と、受注者がその内容を承諾する「注文請書」…

詳しくみる発注元とは?発注者や元請けとの違いや請求書の書き方を解説

企業間の取引において「発注元」は、商品やサービスの提供を依頼する側を指す基本的な用語です。そのため、契約書や請求書では取引の主体を明確にし、後のトラブルを防ぐために正確な記載が求め…

詳しくみる建設業で注文書ファクタリングを活用するには?仕組み・メリット・注意点を解説

建設業界では、案件の受注から入金までに時間がかかることが一般的です。その間にも、資材の仕入れや職人の手配など多額の費用が発生し、資金繰りに悩む事業者は少なくありません。こうした課題…

詳しくみる経済的発注量とは?計算方法やExcelでの求め方までわかりやすく解説

経済的発注量(EOQ)とは、発注費用と在庫維持費用の合計(年間総費用)が最小になる1回あたりの最適発注量を指します。そのため、欠品による機会損失や、過剰在庫による資金コスト・保管費…

詳しくみる