- 更新日 : 2024年10月17日

見積書の書き方・作り方!Excelテンプレも

見積書の記載項目に法的な決まりはないですが、見積書の番号・発行日・見積もりの合計金額・見積もりの内容・各項目の小計、消費税、合計金額・備考欄などを記載することが一般的です。

見積書は取引の中で最初に提示され、発注の可否を決めるために使う書類でもあるため、取引先に対して分かりやすく記載することが大切です。

本記事では見積書を発行する目的や書き方について、具体例を交えて分かりやすく解説します。

▼見積書のテンプレートをお探しの場合は、こちらから無料ダウンロードできます。

目次

見積書を発行する目的

見積書とはクライアントへ費用の目安を伝える目的として、取引の初期段階で発行する書類です。依頼の検討に必要な情報が共有できるほか、条件のすれ違いによるトラブルを避けることもできます。

クライアントは見積書の内容を確認して、仕事の発注を検討します。その際に見積書があれば、費用や納期などの契約に必要な基礎的な情報が確認できるため、取引をスムーズに進めることが可能です。

見積書に記載されている金額はあくまで費用の目安であるため、妥当な理由があれば契約時に金額の変更が生じたとしても問題ありません。

見積書については、別の記事で詳しく解説しています。

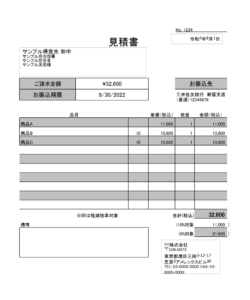

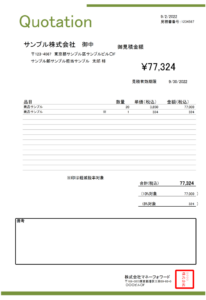

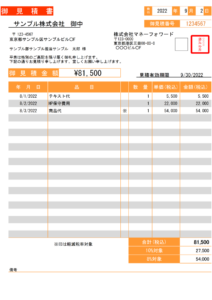

見積書の無料テンプレート(エクセル)

「マネーフォワード クラウド請求書」では、見積書のテンプレート(ひな形)をエクセル形式にて無料で提供しています。以下のリンクからダウンロードが可能です。

|  |  |  |

| 見積書テンプレート_オーソドックス | 見積書テンプレート_おしゃれ | 見積書テンプレート_オーソドックス(ブルー) | 見積書テンプレート(オレンジ) |

また、上の見積もり書以外にも、20種類以上のテンプレートをご用意していますので、ぜひお気軽にご使用ください。

\エクセル不要!見積書をフォーム入力でラクに作成/

見積書を作る3つの方法

見積書を作る場合は、エクセルのテンプレート・見積書作成ソフト・手書きの、主に3つの方法があります。

見積書テンプレートや見積書作成ソフトを活用することにより、日々の事務作業を効率化できるため、基本的には、パソコンで作成する方法をおすすめします。

エクセルやワードで見積書を作成

表計算ソフト(例えばExcel)Wrordは、カスタマイズが可能であり、見積書のフォーマットを自分のニーズに合わせて調整できる点が大きなメリットです。

特に見積書のExcelテンプレートは、多くのサイトで用意されているので、それをダウンロードするだけで簡単に作成も可能です。

マネーフォワード クラウド請求書でも、無料でお使いいただける見積書のテンプレートを用意しています。

加えて、エクセルは数値の計算が自動化されているため、計算ミスを減らすことができます。また、過去の見積書をテンプレートとして再利用しやすいでしょう。

一方で、毎月定期的に見積書を作成することがある場合は、見積書作成ソフトを利用するとより作業をラクに、効率化できます。

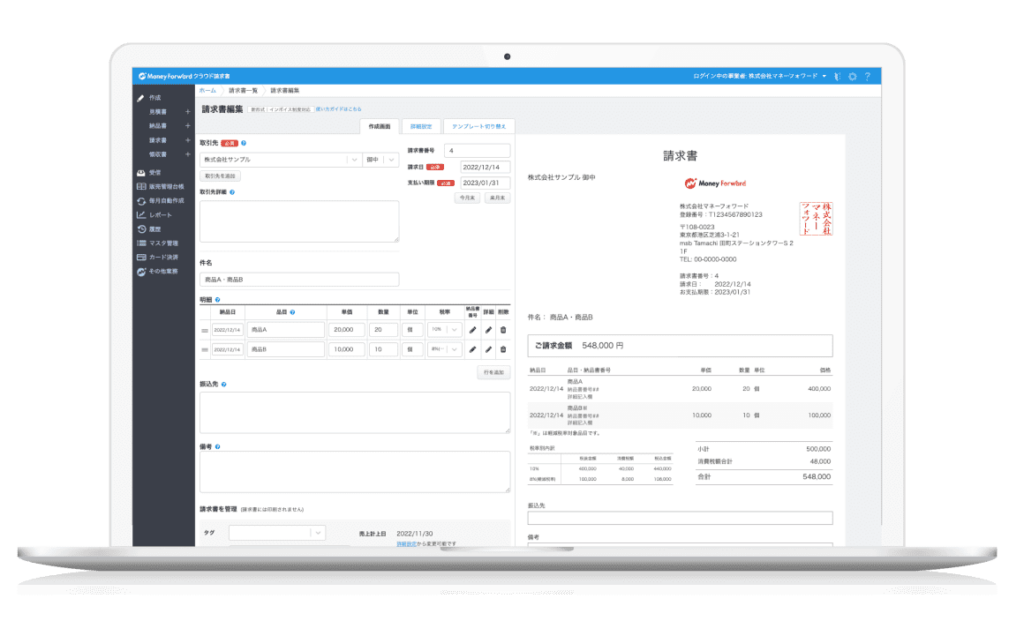

見積書作成ソフトで見積書を作成

一般的な見積書作成ソフトは、見積書作成に特化しているため、使いやすく、使いやすいデザインのフォーマットが多く用意されています。エクセルよりも効率的に見積書を作成し、ワンクリックで送信したり顧客データを管理したりできるものが多いです。

特に、見積書の作成枚数が多い場合は、見積書作成ソフトを使用するといいでしょう。一度作成した見積書の内容が次回の見積書にも反映されるほか、見積書の内容をもとに請求書を発行することもできるためです。

マネーフォワード クラウド請求書でも見積書をカンタンに作成できます。

「見積書 → 納品書 → 請求書 → 領収書」の流れで書類を簡単に変換できる、クラウド型請求書ソフトであり、法人の方や、個人事業主・フリーランスの方に多くご利用いただいています。

\見積書をフォーム入力で簡単に作成/

手書きで見積書を作成

手書きでの見積書作成は、特別な技術やツールを必要とせず、直ぐに作成できる点がメリットです。また、手書きの要素が顧客に温かい・丁寧な印象を与えることもあります。

見積書を頻繁に作成しない場合は、手書きでも十分に対応できるでしょう。

しかし、時間がかかり、効率が低いこと、計算ミスや記入ミスが起こりやすいこと、記録の保持や管理が難しいことがデメリットです。

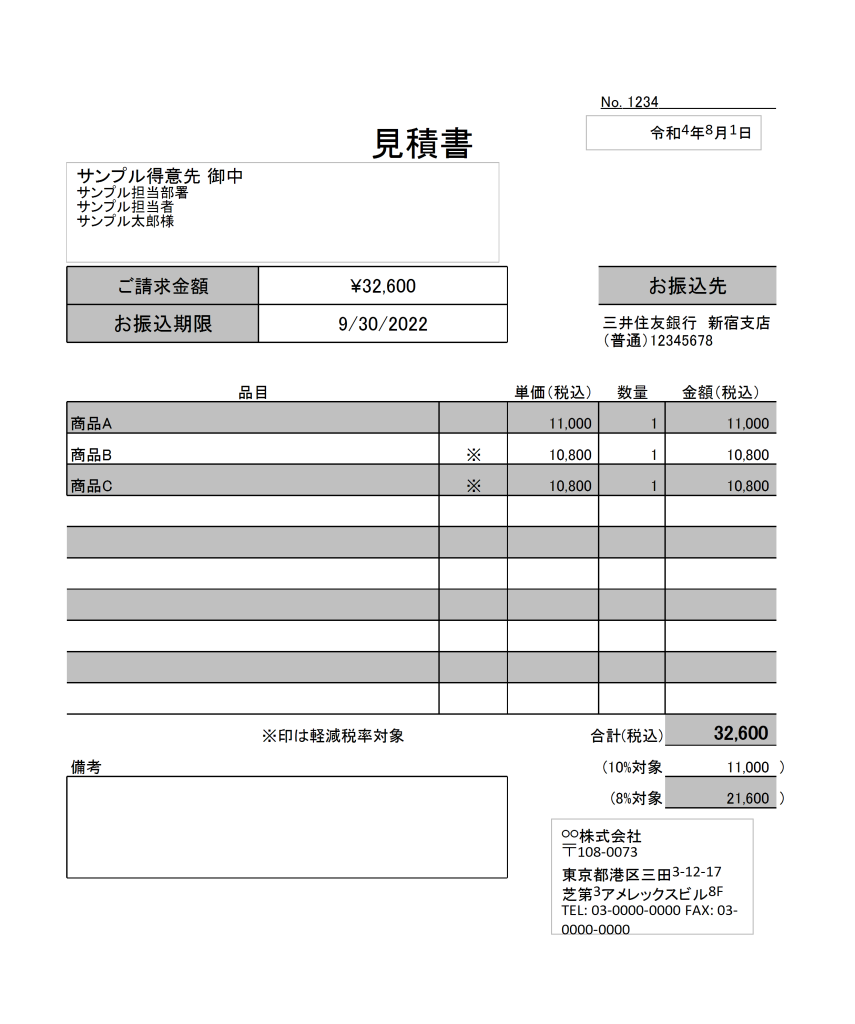

見積書の書き方を項目別に解説

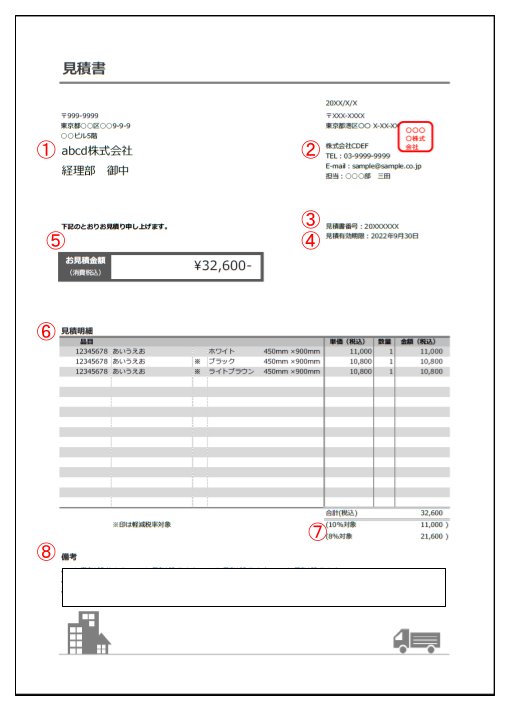

見積書を作成する際は、必要事項の漏れがないように注意しましょう。決まったフォーマットがあるわけではありませんが、宛名や品目名、単価、数量などの情報が漏れている場合は取引に問題が生じるおそれがあるからです。ここからは一般的な項目の書き方について解説していきます。

なお、「マネーフォワード クラウド請求書」では見積書テンプレートを無料で提供しています。テンプレートは下記リンクから無料でダウンロードできます。

①宛名

宛名には、先方の所在地、会社名を記載します。また、場合によっては担当者名なども必要とされます。

一般的に、会社対会社という形での取引の場合の書き方は、会社名のみを記載することが多いようです。ただ、どこまで記載するのかに関しては、ケースバイケースで担当者間で決定することになります。

書き方として、一般的なのは以下のような形のものです。

まず、会社名を記載。必要な場合には、その下に担当者の部署や担当者名を記載。その後、さらに担当者名の下の部分に、会社の所在地を記載することになります。

②差出人の名前

相手先名などを記載すると同時に、誰からの見積りなのか記載するため、差出人の名前も必要です。差出人、会社名のみを記載する場合や、加えて担当者名も記載する場合など、状況により書き方が異なります。そのため、できるだけ宛名と記載内容を揃えるほうがよいでしょう。

また、宛名同様に所在地の記載も求められます。

差出人の部分の書き方で忘れてはいけないのが、差出人の電話番号を記載するということ。見積書の記載内容に関する疑問などがあった際に直ぐに連絡を取ったりできるようになるので、必ず記載を行なうようにしましょう!ここは宛名を記載するときと大きく異なる点なので、注意が必要です。

③見積書の通し番号

事業を営んでいると、見積書を発行する機会というのは多くあると思います。その中で、「アレ、あの見積書どこに行ったっけ?」のように、見積書を探すのに苦労したという経験がある方もいると思います。

通し番号を記載しておくことで、管理や整理がしやすくなり、そのような探す手間が発生しなくなります。見積書作成ソフトなどを使うと、自動で通し番号を発行してくれるので便利です。

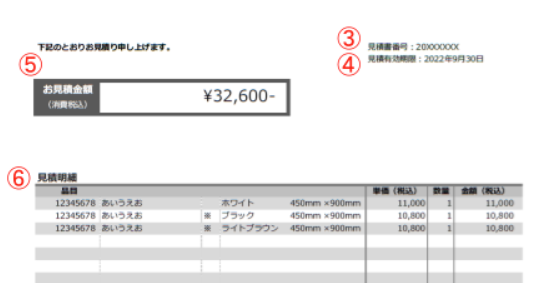

④発行日

発行日も絶対に必要になる項目の一つといえるでしょう。発行日を記載することで、先方とのコミュニケーションコストが下がり、管理するための手間が減ることにつながります。

また発行日を記載することは、この見積もりに関する有効期限を意味する見積有効期限を設定するためにも必要になります。

\見積書はフォーム入力でラクに作成できます/

⑤見積もりの合計金額

見積もりの合計金額も当然記載することになります。この合計金額は、各項目の金額を合計したものとズレないように注意が必要です。

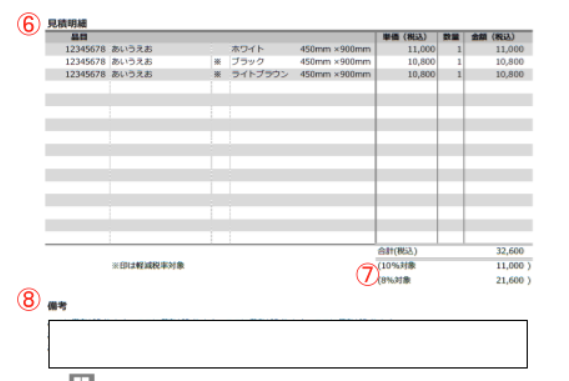

⑥見積もりの内容

見積もり内容には、品目名、単価、個数、合計などを記載します。

品目名

品目名の欄には、納品物や提供するサービスなどを項目ごとに記載します。このときには取引相手にも分かるような書き方で記載することが必要となります。

単価

次に記載するのが単価。原則、品目ごとに一つもしくは一単位あたりの金額を記載します。ただし、単価の記載ができないモノやサービスについては、空欄で問題ありません。

個数

それぞれの品目に対して、提供する数量を記載します。サービスなどで、具体的な数量を記載するのが難しい場合には、「1式」のような書き方で記載しても問題ありません。

合計

品目ごとの合計金額を記載します。ここでの金額は単価×個数で算出される金額となります。

⑦各項目の小計、消費税、合計金額

各項目の小計欄には、それぞれの項目の合計金額を合算した金額を記載します。また、合計金額の欄には、小計金額に消費税の金額を追加した金額を記載します。

⑧備考欄

備考欄の書き方にルールはありませんが、全体に関わるかつ補足説明が必要な内容や条件などを記載します。また、特に記載が必要な項目がないという場合には、短い挨拶文やメッセージを記載するというケースもあるようです。

見積書を書くために必要なもの

見積書を作成するためには、以下のように必要なものをそろえる必要があります。

| 見積書の作成・郵送に必要なもの |

|---|

【郵送する場合】

【必要に応じて】

|

見積書を書くための用紙はサイズが決まっているわけではありませんが、一般的にはA4サイズを使用します。また、見積書を郵送する封筒には通常「見積書在中」のスタンプを押し、一目で見積書が送付されてきたことが分かるようにしておきます。

パソコンで作成した見積書は、封筒に入れて郵送するほか、電子データ(一般的にはPDF)をメールで送付することもできます。ただし、情報漏えい対策などの観点から事前に見積書の送付方法について、先方へ確認しておくことをおすすめします。

\見積書をフォーム入力だけでラクに作成/

見積書を作成する際の注意点

見積書を作成するうえでは、以下のような点に注意しましょう。

- 前提条件を提示する

- 相見積もりの内容を反映させる

- 見積もりの確認用の連絡先を記載する

- 見積もりの有効期限を設定する

- 納期について記載する

- 支払期限と支払方法を記載する

前提条件を提示する

提示する見積もり金額と契約時の金額が異なる可能性がある場合、前提条件を記載しておくようにしましょう。前提条件を記載しておくことで、トラブルを未然に防げるからです。

相見積もりの内容を反映させる

他社との相見積もりが想定される場合は、クライアントの目的や納期などを事前に把握しておき、要望に添った内容を反映させるようにしましょう。相見積もりでは、自社と他社で同じ内容や条件の見積もりが比較されるため、クライアントからのヒアリングが重要となります。

見積もりの確認用の連絡先を記載する

見積書には、支店名や担当者名、連絡先などを記載するようにしましょう。気軽に問い合わせしやすい見積書を作成することで、クライアントが安心して仕事を発注できるようになるからです。

「見積書の内容に関して不明点などがございましたらお気軽にお問い合わせください」などのメッセージを記載すると親しみやすさが伝わり、印象が良くなるものです。

また詳細な内容を聞きたいときに備えて、メールアドレスを記載しておくことも受注につなげるための有効な手段となります。

見積もりの有効期限を設定する

有効期限を設定する際は「提出後3カ月以内」や「発行後1カ月以内」など、具体的に設定するようにしましょう。

見積もりの有効期限を設定することで、相手側の意思決定を速やかに促すことができるからです。有効期限は、相手先の意思決定を適度に促す期間に設定することが大切です。

また情勢などにより原価が変動する可能性がある場合は、見積もりに有効期限を付与することで、赤字受注を未然に防ぐことができます。

納期について記載する

「受注後約1週間後に納品」「受注後3日以内に発送」といったように、納期を記載しておくことも大切です。発注から短期間で納品できるかということも、クライアントが注文を決定する際の判断材料となるからです。

納品するために証明書を発行してもらう必要がある場合などは、納期が変動することもあります。そのような場合に備えて「必要書類受領後、約1週間後に納品」と記載しておけば、納品にある程度の期間が必要なことを明示できます。

支払期限と支払方法を記載する

支払期限や支払回数、支払方法などの設定が別途必要な場合は必ず明記するようにしましょう。場合によっては、受注の段階で請求金額の一部を前払いしてもらう必要があるかもしれません。その場合はクライアントの了承を得て、別途見積書に記載するようにしましょう。

システム開発やイベントの企画・運営など、比較的長期間の業務となる場合は、人材の確保や資材の準備などに経費がかかるため、請求金額の前払いが必要になる可能性があります。

見積書データは保存しておく

作成した見積書は税法上の国税関係書類に該当するため、一定の保管義務期間が経過するまでは破棄することができません。見積書の保管期間は法人と個人事業主で異なり、法人の場合は原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年、個人事業主の場合は原則5年間と定められています。

契約不成立の見積書は破棄してもかまいませんが、データとして残しておくことで、顧客管理や次回以降の受注につなげるためのツールとして有効に活用できます。

見積書の保管期間については、別の記事で詳しく解説しています。

見積書とインボイス制度の関係は?対応は必要?

インボイス制度の主な変更点は請求書に関するものです。

つまり、インボイス制度の導入により、見積書や注文書の基本的なフォーマットや書き方に大きな変更は必要ありません。これらの文書は取引の条件を明確にするために使用され、税法上の扱いとは直接関連していません。

また、一般的に、見積書がインボイス(適格請求書)として利用されることはありません。

請求書や納品書、領収書などが、インボイス(適格請求書)として使われます。万が一、取引相手から見積書をインボイス(適格請求書)として提出を求められることがあれば、対応を考えましょう。例外的に見積書を含む複数の証憑書類を組み合わせて、適格請求書として扱うことは可能です。これは、納品書と見積書などを関連付けて、適格請求書としての要件を満たす場合に該当します。

なお、取引先から見積額が記載された適格請求書を受け取った場合、その請求書を保存することで、見積額に基づく仕入税額控除が可能になります。ただし見積額と最終的に確定した金額が異なる場合は、確定した金額が記載された新たな適格請求書を受け取り、これを保存する必要があります。

自分で見積額を記載した仕入明細書を作成し、取引先からの確認を得た場合も、この明細書を保存することで見積額に基づく仕入税額控除が認められます。

見積書と請求書の違い

「請求書」には、契約内容の実施後、実際その契約に必要となった費用を記載します。これを受け取った側は、その記載された金額を支払う必要があります。

逆に、たとえ少額であっても請求書を発行しなければ支払を受けることはできません。月ごとの業務内容を基調し、忘れずに請求書を発行することが大切です。

一方で、見積書は、製品やサービスの価格、数量、範囲などを契約前に提示する文書で、発注者による比較や決定に役立ちます。法的な発行義務はなく、補助金申請や価格交渉の際にも使用されます。

通常、見積書と請求書の金額は同じですが、値引きがある場合は異なる場合もあります。近年では、見積書や請求書をPDF形式でメールで送ることが増えています。

見積書を作成した際の取引の流れ

一般的な取引において、見積書や発注書、請求書をやり取りする流れは以下のように進行します。

| ①見積書の提示 |

|---|

| 受注側は依頼を受けると、見積書を発行します。この見積書には提供する製品やサービスの価格、数量などが記載されます。 |

| ②発注 |

|---|

| 発注側は見積書を確認し、合意があれば正式に発注を行います。この際、発注書(注文書)を発行することが基本です。 |

| ③商品の納品と納品書の発行 |

|---|

| 注側は商品を納入し、必要に応じて納品書を発行します。 |

| ④商品の検品 |

|---|

| 発注側は納品された商品を検品し、問題がなければ検収完了を通知します。場合によっては検収書を発行することもあります。 |

| 5請求書の発行と支払い |

|---|

| 受注側は請求書を発行し、発注側はその内容に基づいて代金を支払います。受注側は入金後に領収書を発行します。 |

見積書を作成するときはヒューマンエラーに注意しよう

取引を行う際は、見積書以外にも発注書、請求書などの書類を作成する必要があります。見積書を発行することにより費用の目安や納期などが伝えられるため、取引をスムーズに進めることができます。

見積書を作成する際は、記載漏れなどのミスがないように注意しましょう。小さなミスがクライアントからの信頼を失う原因になりかねないからです。

見積書作成ソフトでは必要な記載項目が事前に設定されているため、記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。見積書作成ソフトを利用したことがない方はこの機会に導入して、事務作業の効率化を図ってみてはいかがでしょうか。

よくある質問

見積書を書くために必要なものは何ですか?

一般的に見積書を書くために必要なものは、見積書を書くための用紙、封筒、切手、見積書在中スタンプなどです。 詳しくはこちらをご覧ください。

見積書にはどのような内容を記載すればよいですか?

基本的に品目名、単価、個数など見積に関わる内容と、タイトルや宛名、発行日のようなどの書類にも必要となる項目を記載します。詳しくはこちらをご覧ください。

見積書を作成する際の注意点は何ですか?

前提条件の提示や相見積もりの内容を反映させるなどの注意点があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

見積書の関連記事

新着記事

インボイス請求書の送付から保存まで 担当者が知っておくべき業務フロー

2023年10月から始まったインボイス制度により、請求書の作成から送付、保存までの一連の業務フローは見直しが必須となりました。特に、仕入税額控除の要件となる適格請求書(インボイス)の取り扱いは、売り手・買い手双方にとって重要な課題です。本記…

詳しくみる発注依頼メールの件名はどう書く?例文付きで正しい書き方や注意点を解説

取引先に商品やサービスを依頼する際、発注依頼メールは欠かせないビジネスツールです。近年、紙の発注書ではなく、メールにPDFを添付して送るスタイルが主流となりつつあります。しかし、件名が分かりづらかったり、本文の記載に漏れがあると、取引ミスや…

詳しくみる「発注をかける」とは?意味や使い方をメール例文つきで解説

企業間の取引や業務委託の現場で「発注をかける」という言葉は頻繁に使われます。その正確な意味や使い方を理解しているでしょうか。 本記事では、発注の基本的な意味から、見積もり・納品・請求に至る一連の流れの中で発注が果たす役割、発注メールの実用例…

詳しくみる発注ミスで落ち込んだときはどうする?原因・対処法・再発防止策を解説

発注ミスは、どんなに注意していても業務の現場では起こり得るものです。些細な確認不足から大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。担当者としては深く落ち込み、自信を失ってしまうこともあるでしょう。 本記事では、発注ミスの定義や原因・…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかという基本から、発注が多い業種で使われる言い回し、メール・電話…

詳しくみる特命発注とは?入札やコンペとの違い・手続きの流れ・注意点を解説

特命発注とは、発注者があらかじめ特定の1社に対して直接契約を結ぶ発注方式です。入札やコンペとは異なり、競争を行わないため、迅速さや柔軟性に優れる一方で、価格の妥当性や透明性への配慮が求められます。 本記事では、特命発注の基本的な仕組みから、…

詳しくみる