- 更新日 : 2026年1月20日

発注書はどちらが用意する?受注側が作る場合や法的義務を解説

発注書は、原則として商品やサービスを注文する側(発注者)が用意します。これは、取引内容を明確にし、後々の「言った・言わない」といった認識のずれを防ぐためです。しかし、実務では「受注側でテンプレートを用意してほしい」と頼まれる場面や、そもそもどちらが用意すべきか迷うケースもあるでしょう。特に下請法が関わる取引では、親事業者による発注書の交付が義務となるため注意が必要です。

この記事では、「発注書はどちらが用意するのか」という疑問を中心に、受注側が作成するケースや関連書類(注文書、発注請書)との違い、法的な注意点までわかりやすく解説します。

目次

発注書と発注請書、それぞれの役割は?

取引において発注書と発注請書はセットで扱われることが多い書類です。それぞれの役割を理解することで、どちらが用意すべきか明確になります。

発注書は注文者が作成

発注書(はっちゅうしょ)は、業務を注文する側(発注者)が作成し、「この内容で商品やサービスを注文します」という意思を正式に示す書類です。

口頭での注文は、聞き間違いや認識のずれ、発注内容の変更によるトラブルの原因となりがちです。発注書を作成し、取引内容(品名、数量、金額、納期など)を明確に書面で残すことで、取引の証拠となります。

発注請書は受注者が作成

発注請書(はっちゅううけしょ)は、発注書を受け取った依頼を受ける側(受注者)が作成し、「その内容で注文を承諾します」という意思を示す書類です。

受注者が発注請書を発行することで、双方の合意が形成された(契約が成立した)ことを示し、取引内容を再確認する役割を持ちます。

ここで、発注請書で条件差替や留保を入れる場合、相手承諾が必要である点には留意が必要です。

発注書はどちらが用意するのが正しい?

発注書をどちらが用意するかについては、原則は依頼側(発注者)が作成します。ただし、取引内容や規模によっては、受注側が作成するケースもあります。

また、下請法が適用される取引では適用の判定時では受注側の作成は認められず、必ず発注者(親事業者)が作成・交付する必要があります。

以下では、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

原則は依頼側(発注者)が作成する

発注書は「この条件で発注します」という発注者の意思を示す書類であり、業務内容や金額、納期などの条件を明確にするために作成されます。

発注者自身が作成することで、取引内容を自社で正確に管理でき、誤解や行き違いを防ぐことができます。

このため、実務上も発注書は発注者が作成するのが自然な流れです。

とくに、下請法が適用される取引では、受注側が作成することは認められず、発注者(親事業者)が自ら発注書を交付する義務があります。

この点を誤ると法令違反となる可能性があるため、注意が必要です。

受注者(受注側)が作成するケース

一方、下請法が適用されない一般的な取引であれば、双方の合意がある場合に限り、受注者が発注書を作成しても法律上は問題ありません。

たとえば、発注者が発注書の作成に不慣れな場合や、小規模事業者・個人事業主でテンプレートを持っていない場合などです。

また、受注者側が自社の管理システムやフォーマットに沿って書類を作成した方が、取引をスムーズに進められるケースもあります。

このような場合は、受注者が自社のテンプレートをもとに発注書を作成し、発注者が内容を確認したうえで署名・捺印(または電子署名)を行うという手順を踏むことが重要です。

発注者が確認を行わないまま取引を進めると、後に「その内容は知らない」といったトラブルにつながるおそれがあるため、必ず合意を明確にしておきましょう。

発注書の作成が法律(下請法)で義務になる場合は?

通常の商取引では発注書の発行は任意ですが、特定の取引(下請取引)においては、法律(下請法)によって発注者(親事業者)に発注書の作成・交付が義務付けられています。

下請法の対象となる取引とは

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、資本金の大きな「親事業者」が、資本金の小さな「下請事業者」に対して優越的な地位を利用して不当な取り扱い(代金の減額、支払遅延など)をすることを防ぐ法律です。

この法律が適用されるかどうかは、親事業者と下請事業者の「資本金区分」と「取引の内容」によって決まります。迷う場合は公正取引委員会の解説ページを参照することをお勧めします。

- 製造委託(部品の製造を頼む)

- 修理委託

- 情報成果物作成委託(システム開発、デザイン制作など)

- 役務提供委託(運送、ビルメンテナンスなど)

自社の取引が下請法の対象になるかわからない場合は、公正取引委員会や中小企業庁のWebサイトで確認しましょう。

親事業者が発注書(3条書面)を交付する義務

下請法の対象となる取引では、親事業者(発注者)は、発注時に直ちに「3条書面」と呼ばれる書面(一般的に「発注書」がこれにあたります)を下請事業者(受注者)に交付する義務があります。

この場合、受注側が発注書を作成することは認められません。必ず親事業者が作成し、交付しなければなりません。違反した場合は、行政指導や罰金(50万円以下)の対象となる可能性があります。

3条書面は電磁的方法でも交付することが可能です。ただし下請事業者が出力可能であること等の要件を満たす必要があることに留意が必要です。

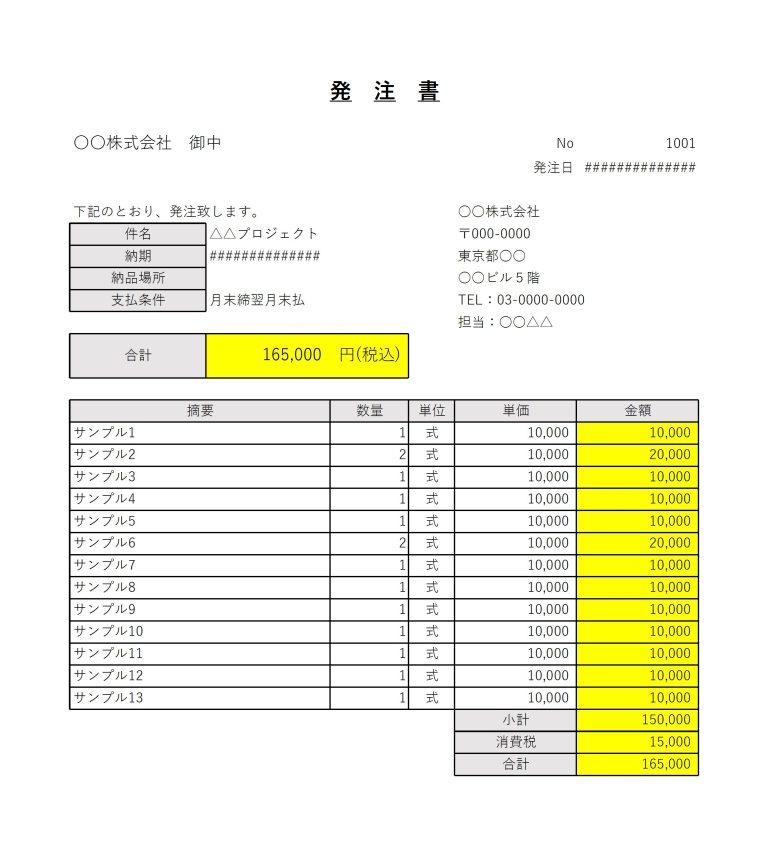

発注書に記載すべき12項目

下請法では、発注書(3条書面)に以下の12項目を明確に記載することが義務付けられています。

- 親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)

- 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

- 下請事業者の給付の内容(委託の内容)

- 下請事業者の給付を受領する期日(納期)

- 下請事業者の給付を受領する場所

- 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日

- 下請代金の額(具体的な金額)

- 下請代金の支払期日

- 手形を交付する場合は、その手形の金額(支払手形)及び手形の満期

- 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債権相当額から・・・差し引くこととなる金額、期間

- 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日

- 原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法

発注書に収入印紙は必要?

発注書や請書を作成する際、収入印紙が必要かどうかもよくある疑問です。

発注書(注文書)そのものには不要なケースが多い

単体の発注書(注文書)は、契約の「申込み」を示す書類であり、それ自体では契約が成立していないため、多くの場合、収入印紙は不要です。

ただし、発注書(注文書)に「(注文)請書」の欄が設けられており、受注者がそこに署名・捺印して返送する形式(注文請書を兼ねる場合)は、契約が成立したことを示す「契約書」とみなされ、印紙税の対象になることがあります。この判断は形式よりも実質で判断されます。

発注請書(請負契約)で必要になる場合

収入印紙が必要になるのは、主に「契約の成立」を証明する書類です。

受注者が発行する「発注請書」や、前述の「注文請書を兼ねた発注書」は、契約の成立を示す書類とみなされます。

特に、その取引が「請負に関する契約書」(印紙税額一覧表の第2号文書)に該当する場合、記載された契約金額に応じて収入印紙の貼付が必要です。(例:1万円以上100万円以下なら200円)

「請負契約」とは、仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約(例:システム開発、建設工事、デザイン制作など)を指します。物品の売買(第17号文書)の場合は、通常5万円未満は非課税です。

発注書に関連する書類は誰が作成する?

一般的な商取引では、発注書以外にも様々な書類が発行されます。どの書類をどちらが作成するのか、一連の流れで確認しましょう。

| 書類名 | 作成者(発行側) | 役割・目的 |

|---|---|---|

| 見積書 | 受注者(売り手) | 発注者に対し、金額や納期などの条件を提示する。 |

| 発注書(注文書) | 発注者(買い手) | 見積内容をふまえ、正式に注文する意思を示す。 |

| 発注請書 (注文請書) | 受注者(売り手) | 発注書の内容を確認し、注文を承諾したことを示す。 |

| 納品書 | 受注者(売り手) | 商品やサービスを納品したことを通知する。 |

| 検収書 | 発注者(買い手) | 納品された内容を確認し、問題なく受領したことを示す。 |

| 請求書 | 受注者(売り手) | 納品した対価として、代金の支払いを請求する。 |

このように、取引の流れの中で「発注書」は発注者(買い手)が作成するのが基本的な流れです。

発注書の用意は発注者が基本、取引形態の確認が重要

「発注書はどちらが用意するか」という疑問について解説しました。

原則として、発注書は「発注者(注文側)」が作成します。これは、注文内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐためです。

ただし、双方の合意があれば受注側が作成することも実務上は行われます。その際は、必ず発注者による内容の確認と署名・捺印(または電子署名)をもらいましょう。

最も注意すべきは、下請法が適用される取引です。この場合、発注書(3条書面)の交付は発注者(親事業者)の法的な義務となります。自社の取引が該当しないか、今一度確認することをおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

注文書の支払条件はどう書く?記載のルール・例文・注意点を解説

企業間の取引において、代金の支払に関する条件は、後々のトラブルを防ぐためにも明確に取り決めておく必要があります。注文書に記載する「支払条件」は、支払期日や支払方法、振込手数料の取り…

詳しくみる発注書は英語でどう作る?テンプレートやメールの文例を紹介

日本国内宛ての発注書と、海外宛てに送付する英語の発注書では形式や記載する内容などが異なります。 発注書を英語で作成する場合、どのような点に注意すると良いのでしょうか。英語の発注書の…

詳しくみる発注管理とは?業務の流れからシステムで効率化するやり方まで解説

発注管理とは、事業に必要な物品を適切な数量・価格・納期で仕入れるための一連の業務であり、企業の利益確保と業務効率化に欠かせません。正確な発注管理によって、過剰在庫によるコスト増や機…

詳しくみる建設業で注文書ファクタリングを活用するには?仕組み・メリット・注意点を解説

建設業界では、案件の受注から入金までに時間がかかることが一般的です。その間にも、資材の仕入れや職人の手配など多額の費用が発生し、資金繰りに悩む事業者は少なくありません。こうした課題…

詳しくみる発注元とは?発注者や元請けとの違いや請求書の書き方を解説

企業間の取引において「発注元」は、商品やサービスの提供を依頼する側を指す基本的な用語です。そのため、契約書や請求書では取引の主体を明確にし、後のトラブルを防ぐために正確な記載が求め…

詳しくみる発注点管理とは?補充点との違いや適正在庫の計算を解説

発注点を管理することは、欠品による販売機会の損失を防ぎつつ、過剰在庫によるコスト増加を抑えるための在庫管理手法です。在庫が一定量(発注点)を下回ったタイミングで発注することで、キャ…

詳しくみる