- 更新日 : 2024年10月17日

弁護士の納品書の書き方

弁護士の業務のなかに、トラブルに見舞われた人の法的手続きの代理や代行をしたり、予防法のアドバイスなど、を法律の専門家として行ったりすることなどがあります。

業務の一部では訴訟による判決のように成果が明確になることもあります。しかし、法的な効果が期待できるアドバイスの段階で済ませられる案件も少なくありません。

こうした案件では、依頼者の成果に対する評価にバラツキが生じるリスクも発生します。そのようなリスクを軽減するには、成果に至る過程を明確に記録し、依頼者に報告する必要があります。

弁護士にとっての納品書は、その書き方次第で報告と報酬の請求をまとめて行うことができる便利で効果的な書類になります。

弁護士の納品書の書き方と他の書類との関連性

一般に納品書は、商品やサービスが依頼者に渡ったことを証明するための書類です。

弁護士の納品書の書き方を考える場合、法的な代理行為が完了した時点や、法的なアドバイスを依頼者に与えた時点が納品になると考えられます。前者は判決や和解など成果が明確であるため、成果に応じた成功報酬が請求しやすいと考えられます。成功報酬は事前に委任契約書で定め、その内容に沿ったものを請求書に反映します。

納品書の書き方を注意することで、契約書内の手当や交通費など事前には数量が決められない経費の証明資料として活用されます。

一方、企業法務の分野における弁護士業務では、成功報酬とする基準の策定が難しい内容も多いため、時間制報酬(タイムチャージ)による請求も一般的に行われています。この時間制報酬では、過剰請求の疑念を依頼者にもたせないためにも、業務内容の報告が重要になります。

内容と日時を簡潔に記した納品書の書き方で契約書や請求書を補完することにより、請求内容への信頼性を高め、成果の見えにくい業務の請求業務をスムーズにする効果が期待できます。

弁護士の納品書における必要な明細の書き方

経費は、委任契約書で別途請求すると定めた場合には、日時と目的を明記します。

時間制報酬の場合は、委任契約書で定めた単価と、作業にかかった時間を明記します。作業内容をできるだけ細かく分けることによって、作業に対する依頼者の理解が得られやすくなります。依頼者の理解を得ることは、請求業務をスムーズにすることにつながります。

初回と2回目以降の単価の違いといったことも明記すれば、請求時のクレームやトラブルのリスクが軽減します。

継続した案件の場合は、定額の顧問料や相談料とは異なる作業であることを依頼者に知らせる役目を果たすことにもなります。

弁護士報酬と源泉徴収について

弁護士報酬の請求では、報酬の支払い者が法人や事業者のように源泉徴収義務がある場合は、源泉徴収を行わなければなりません。

源泉徴収は実費精算を行わずに請求する旅費や調査費などの費用についても対象となります。納品書の書き方で説明を加えるといった配慮をすることにより、依頼者が請求時に疑問をもつ可能性が減り、業務への信頼性を高めることができます。

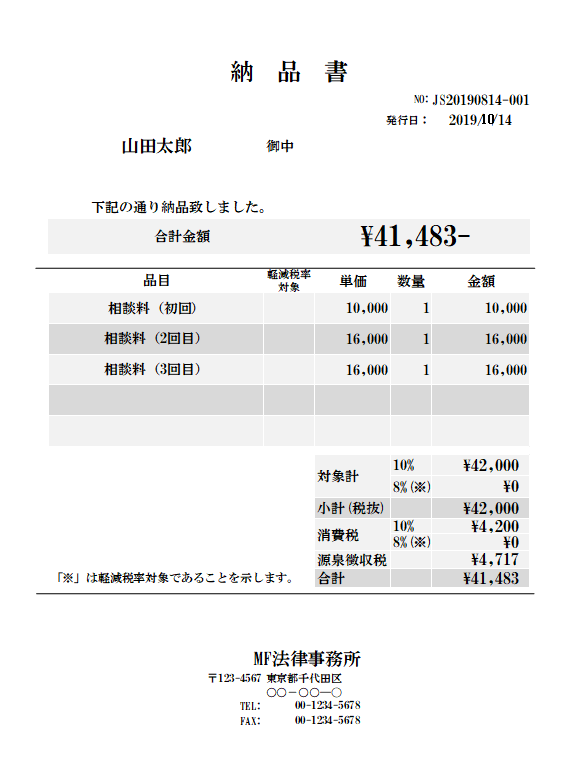

弁護士の納品書の書き方の例

弁護士が、ホームページに掲載した法律相談の告知を見て、連絡をしてきた交通事故の被害者に対して、アドバイスを行ったとします。面会時間は1時間を最低単位とし、初回の相談は10,000円/1時間、2回目以降は16,000円/1時間となることを提示します。面会は3回、法的手続きの代行や代理行為は行いません。

なお依頼者(納品先)は、個人事業主で源泉徴収義務者であるとします。

明細

初回と2回目以降で時間制報酬の単価が異なることを明記します。面会を行った日時の明記も必要です。

納品日

面会ごとに納品書を起こす場合は面会日を納品日とします。数回の作業をまとめる場合には、締日でまとめたことが依頼者に伝わるような日付にすることも可能です。

まとめ

弁護士の納品書では、作業内容を依頼者に理解してもらい、請求内容に対する信頼を高める目的を踏まえた書き方が求められます。

成果に対する成功報酬といった包括的な請求とは別に、成果が見えにくい作業や開始前には特定できない範囲・数量を適正に請求するためにも、納品書の活用は有効です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ライターの納品書の書き方

ライターは、執筆した原稿を納品することが多く、それほど納品書を書く機会はないと思いますが、継続的に多くの取引をしている場合、請求書を作成する段階で、納品したかどうかで発注側と齟齬が…

詳しくみるインストラクターの納品書の書き方

インストラクターといっても、スポーツインストラクターやアロマテラピーインストラクターなど、色んな種類があります。ここでは、インストラクターの納品書の書き方や使われる場面について説明…

詳しくみる理美容師の納品書の書き方

理美容師の業務は、来店した利用者に対して理美容師が作業を行い、完了した時点で料金を受領する現金取引が原則です。店舗によってはチケットを購入する先払いやクレジットカード払いへの対応も…

詳しくみる納品書を電子化・ペーパーレス化するメリットは?方法や注意点も解説

商品を納品する際に発行する納品書について、現在も紙で出力しているケースが少なくありません。しかし、業務の効率化やコスト削減を図るために請求業務全般の電子化が進められているなか、納品…

詳しくみる納品書の書き方や作り方をテンプレートつきで徹底解説

取引の際に必要となる書類の一つである納品書。この納品書はどういう役割を果たしていて、納品書の正しい書き方はどのようにすべきで、他の請求書や見積書、領収書、受領書のような書類とどのよ…

詳しくみる個人事業主(フリーランス)の納品書の書き方

個人事業主(フリーランス)にとって「納品書」は契約のとおり商品・サービスを納入した事実を示すためにも重要となります。 この記事では個人事業主(フリーランス)が知っておくべき納品書の…

詳しくみる