- 更新日 : 2025年3月6日

インターンシップ応募書類の送付状の書き方は?例文やテンプレートを紹介

インターンシップへの応募では、履歴書やエントリーシートなどの選考書類を企業に郵送することがあります。このとき、一緒に送付状(添え状)を同封するのがビジネスマナーです。

送付状とは、同封した書類の内容や送付者の情報を記載する「表紙」のような役割を果たします。

送付状を添えることで、受け取った相手に「何のための書類なのか」「誰から送られてきたのか」が一目で伝わり、丁寧で礼儀正しい印象を与えることができます。

この記事では、送付状の書き方や、企業宛ての具体的な例文、テンプレートを紹介します。

▼インターンシップの送付状ひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。

目次

インターンシップ応募書類の郵送には送付状も同封しよう

インターンシップの応募書類を郵送する際は、送付状を同封しましょう。送付状は、同封した書類の内容や送付者の情報をA4用紙一枚に簡潔に記載するものです。

送付状を添えることで、企業側の採用担当者が郵送された書類内容がすぐにわかり、書類の処理がスムーズになります。

インターンシップとは、学生が企業で就業体験をすることを指します。社会に出る前に実際の仕事に触れることで、キャリアを考える機会となります。多くの企業がインターンシップを実施しており、参加を通じて実務経験を積みながら企業の雰囲気を知ることができます。

短期(1日〜数週間)と長期(数ヶ月〜1年)に分かれており、応募方法や求められる書類も異なります。特に、長期インターンシップでは履歴書やエントリーシートの提出が求められることが多いです。

手渡しの際は送付状は不要

企業の受付や採用担当者にインターンシップの応募書類を直接手渡しする場合は、送付状は必要ありません。

口頭で「インターンシップの応募書類をお持ちしました」と伝えることで十分です。

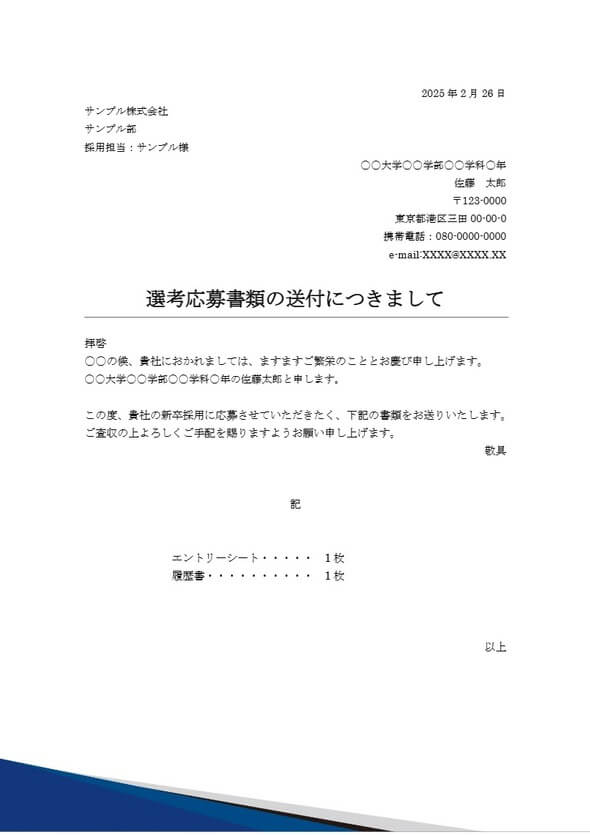

インターンシップ応募書類の送付状(添え状)の例文

企業宛てに履歴書やエントリーシートなどの応募書類を郵送する際の送付状の具体的な例文を紹介します。

従業員から会社宛に依頼する

令和○年○月○日

株式会社△△△△

人事部 採用ご担当者様

インターンシップ応募書類の送付につきまして

お世話になっております。

私は、○月より貴社に入社しました○○(氏名)です。

拝啓 貴社におかれましてますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

私は○○大学○○学部○○学科の〇〇 太郎と申します。この度、貴社の新卒採用に応募させていただきたく、下記の書類をお送りいたします。

ご査収のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

記

- 履歴書 1枚

- エントリーシート 1枚

以上

インターンシップ応募書類の送付状の書き方

送付状を作成する際は、一定の構成に従うことで、正確でわかりやすい内容に仕上がります。以下に、書き方のポイントを解説します。

書類の作成日(年月日)

送付状の右上には、書類を作成した日付を記載します。日付は「令和〇〇年〇〇月〇〇日」のように、正式な書式で記載します。送付された書類がいつ作成されたのか、相手に伝わり、受け取った側も適切に対応しやすくなります。

宛名

宛名は、送付状の左上に記載します。宛名には、受取人の氏名や所属部署を記載します。担当者宛ての場合は「○○様」、会社宛て、部署宛ての場合は「○○御中」と表記します。

担当者の個人名がわからない場合は、「人事部御中」とし、敬称の「様」はつけません。

また、会社名や部署名は正式名称を記載し、(株)など省略形や略称は避け「株式会社」と記入するようにしましょう。

差出人(送付側の情報)

送付状の右下には、差出人(送付側)の情報を記載します。企業に送る場合は、自分の名前と連絡先(住所、電話番号、メールアドレスなど)を明記し、企業側がすぐに対応できるようにしましょう。特に、連絡先が記載されていないと、企業が何か問い合わせたい場合にスムーズに連絡が取れなくなるため、注意が必要です。署名の部分には、大学名や学部・学科名を記載するのも一般的です。

タイトル・件名

送付状の中央部分には、タイトル(件名)を記載します。送付する書類の内容が一目でわかるようにします。例えば、「書類送付のご案内」や「インターンシップ応募書類の送付」といったように記載します。

頭語と結語・挨拶文

送付状の冒頭には「拝啓」といった頭語を使い、「敬具」などの結語で締めくくります。これは、正式なビジネス文書においてのルールとなっています。また、挨拶文には「時候の挨拶」を含めて季節の一言を入れてもよいでしょう。例えば、「春暖の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます」といった定型文を使うことで、よりフォーマルな印象を与えることができます。

本文

送付状の本文では、何を送ったのかを具体的に説明します。例えば、「貴社のインターンシップ募集に応募するため、履歴書とエントリーシートを同封いたしました。」など、送付した書類の内容やその背景を簡潔に伝えます。また、どのような目的で応募するのか、応募の意図を簡単に記載すると、より伝わりやすくなります。

最後に、締めの言葉を入れ、丁寧に依頼を終えます。「お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします」といったフレーズを使うと、相手に配慮のある文章になります。こうしたポイントを押さえることで、受け取った側がスムーズに対応しやすくなります。

同封書類の内容・部数

同封書類の内容や部数の記入には、「記」と書き、同封書類を箇条書きにします。

「記」とは、記書きのことで、挨拶文のあとに「記」と記載し、伝えたいことを箇条書きにする書式です。

箇条書きの最後には右下に「以上」と付けて締めます。

インターンシップ応募書類の送付状ひな形、テンプレート

インターンシップ応募書類を郵送する際に添付する送付状のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

マネーフォワード クラウドでは、今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料で提供しています。以下よりダウンロードいただき、自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

インターンシップ応募書類と送付状を郵送する際のポイント

インターンシップ応募書類と送付状を郵送する際は、送付状を一番上に添え、相手がスムーズに対応できるように準備を整えることが大切です。

送付状の書き方や郵送時のポイントを解説します。

送付状は1枚にし一番上に添える

送付状はA4用紙1枚にまとめます。また封筒に書類を入れる際は、送付状が一番上になるように封入します。送付状は、応募書類を送る際の「表紙」のような役割を果たします。

採用担当者が封筒を開けたときに最初に目に入るため、一目で何の書類が入っているのかわかるようにしましょう。

書類をクリアファイルにはさんでA4封筒に入れる

書類はクリアファイルにはさんで封筒に入れるのが良いでしょう。封筒にそのまま応募書類を入れると、輸送中に折れやしわがつく可能性があります。採用担当者に綺麗な状態で書類を届けるため、透明のクリアファイルに挟んで保護しましょう。

クリアファイルに入れる順番は以下のようにするのが一般的です。

- 送付状(表紙)

- 履歴書

- エントリーシートや職務経歴書(必要に応じて)

クリアファイルごとA4サイズの封筒(角形2号など)に入れることで、書類の端が折れ曲がるのを防ぎます。

封筒の表面左下に「応募書類在中」と記入する

封筒の表の左下に赤字で「応募書類在中」と記入しておくと、一目で履歴書などが入っていることが分かり適切な部署・担当者にスムーズに届くでしょう。

封筒の裏面には〆マークを書く

日本のビジネス文書では、封筒を糊付け(封緘ふうかん)したあと封じ目に「〆」という印を書きます。「封」や「緘(かん)」という字を用いる場合もありますが、一般的には手書きの「〆」がよく使われます。

このマークは「確かに封をしました」という意味を持ち、ビジネスマナーの一つとされています。(洋封筒の場合は省略することもあります)。

封をしたら封筒の裏面に「〆」を書き、二重丸で囲むとより丁寧です。

封筒の裏面に差出人の住所・氏名を記入する

応募書類を郵送する際には、封筒の裏面に差出人(自分)の住所と氏名を記載しましょう。

万が一宛先不明で返送される場合に、自分のもとへ書類が戻ってくるようになります。

普通郵便やレターパックで郵送する

履歴書は普通郵便やレターパックライトなどで郵送するようにしましょう。書留等は対面での受取が必要であり企業側の受取人の手間になる可能性があるためです。

インターンシップ応募の送付状はフォーマットを利用してスムーズに作成しよう

インターンシップ応募の際には、送付状を同封することで、企業の採用担当者に対して礼儀正しい印象を与えられます。送付状には書類の種類や目的を明確に記載し、簡潔でありながらも丁寧な表現を心掛けましょう。適切な送付状を添えることで、企業側の書類管理がしやすくなり、スムーズな対応につながります。送付状のテンプレートをや例文を参考に、自分の情報を適切に記載することで、より良い印象を残すことができます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

返信用封筒を同封したときの送付状の書き方は?テンプレート付きで解説

取引先などに契約書を2部送付し、署名・捺印の後で1部返送してもらう際は、返信用封筒を添えて送付状を書くことがビジネスマナーです。 本記事では、返信用封筒が必要なケースや記載すべき項…

詳しくみる請求書の送付状・添え状の書き方や例文を紹介

請求書を郵送したり、FAXで送付したりする際は、送付状・添え状と一緒に送りましょう。送付状を添えることで、請求書の概要や宛先などを説明でき、送付ミスや漏れを防げます。送付状には書く…

詳しくみる司法書士事務所の送付状の例文、無料テンプレートや書き方を解説

送付状には、書類の内容を一目で確認できるように送付状を添えることがビジネスマナーとなっています。この記事では、司法書士事務所向けや、司法書士事務所に書類を郵送する際の送付状(添え状…

詳しくみる採用通知書の送付状(添え状)の書き方は?例文やテンプレートを紹介

採用通知書を郵送する際、送付状(添え状)を同封するのが一般的です。送付状を添えることで、応募者に対して企業の誠意を伝えやすくなります。形式を整えて作成し、スムーズに採用手続きを進め…

詳しくみる役職者に送る送付状の例文、無料テンプレート、書き方を解説

役職者に送る送付状について、宛名はどのように書くのがよいのでしょうか。この記事では、役職者宛への宛名のマナーや敬称の使い分けを説明します。 また、具体的な例文や今すぐ使える送付状の…

詳しくみる覚書を送る送付状テンプレート、例文や書き方を解説

覚書(おぼえがき)を郵送する際は、送付状を添えるのがビジネスマナーとされています。覚書とは、当事者間で合意した内容を記録し、証拠として残しておくための文書です。この記事では、覚書の…

詳しくみる