- 更新日 : 2025年6月17日

ギャラ・出演料の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

「ギャラの請求書」は、フリーランスや個人事業主、芸能人、クリエイターなど、自身のサービスやパフォーマンス、作品を提供し、その対価として報酬(ギャラ)を受け取る職種の人々が使用します。

仕事を完了した後や、契約に基づいて特定のタイミングでクライアントや雇用者に対して請求書を発行します。この請求書には、提供したサービスの内容、報酬額、支払い条件などが記載されており、正式な取引記録としての役割を果たします。

当記事では、ギャラの請求書を書こうとしている方向けに、ギャラならではの請求書の書き方のポイントと、ギャラ向けの無料テンプレートを紹介します。

ギャラ・出演料の請求書を書く際のポイント・注意点

イベントや映画、コマーシャルなどに出演した際に発行するのが、ギャラ・出演料の請求書です。ここでは、ギャラ・出演料の請求書に記載する品目や、請求書を書く際のポイント・注意点を解説します。

ギャラ・出演料の請求書における品目

ギャラ・出演料の請求書における品目は「出演料」です。

また、遠隔地のイベントや舞台などに出演する場合は、出張旅費や旅費交通費などを請求することもあります。

源泉徴収分の記載が必要かを確認する

個人事業主が出演料を請求する場合は、源泉徴収分の記載が必要かを確認する必要があります。

国税庁によると、報酬・料金等の支払いを受ける者が個人の場合、映画や演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金は、所得税の源泉徴収の対象です。源泉徴収分が差し引かれた分が、報酬として振り込まれる仕組みです。

つまり、出演料の請求書には基本的には源泉徴収分も記載する必要があります。

参考:国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

消費税について確認する

提示された金額が外税か内税かも確認することが大切です。

出演料・ギャラが◯万円と依頼されている時は、外税と考えるのが一般的です。しかし、トラブルを避けるためにも、消費税については忘れずにチェックしておきましょう。

出演料やギャラは出演の対価としての報酬であるため、事業として行うものである場合には消費税の課税取引です。そのため、たとえば出演料10万円で依頼された場合は、消費税も含めて11万円(消費税10%の場合)で請求するのが基本です。

振り込み手数料の負担先を確認する

振り込み手数料をどちらが負担するかも事前に確認し、請求書に記載しましょう。

ビジネスの通例では、請求書を受け取った側、つまり買い手側が負担するのが原則です。

しかし、負担先を曖昧にしたまま進めた結果、振込手数料を差し引いて支払われる、というケースも考えられます。

トラブルを防ぐためにも、振込手数料をどちらが負担するかは必ず確認しましょう。そして、「恐れ入りますが、振込手数料はお客様の負担でお願いいたします」というように、その旨を請求書にも記載することが大切です。

登録事業者の場合はインボイスを発行する

インボイスの登録事業者である場合は、インボイス(適格請求書)を発行する必要があります。

インボイスには、以下の項目を記載しなければなりません。

- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額

- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

2023年9月まで運用されていた区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、さらに税率ごとに合計した消費税額と適用税率、登録番号を記載しましょう。

買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手がインボイスを発行し、買い手がインボイスを保存する必要があります。

インボイスを発行できるのは、税務署長に申請して登録した課税事業者のみです。忘れずに登録申請手続きを行いましょう。

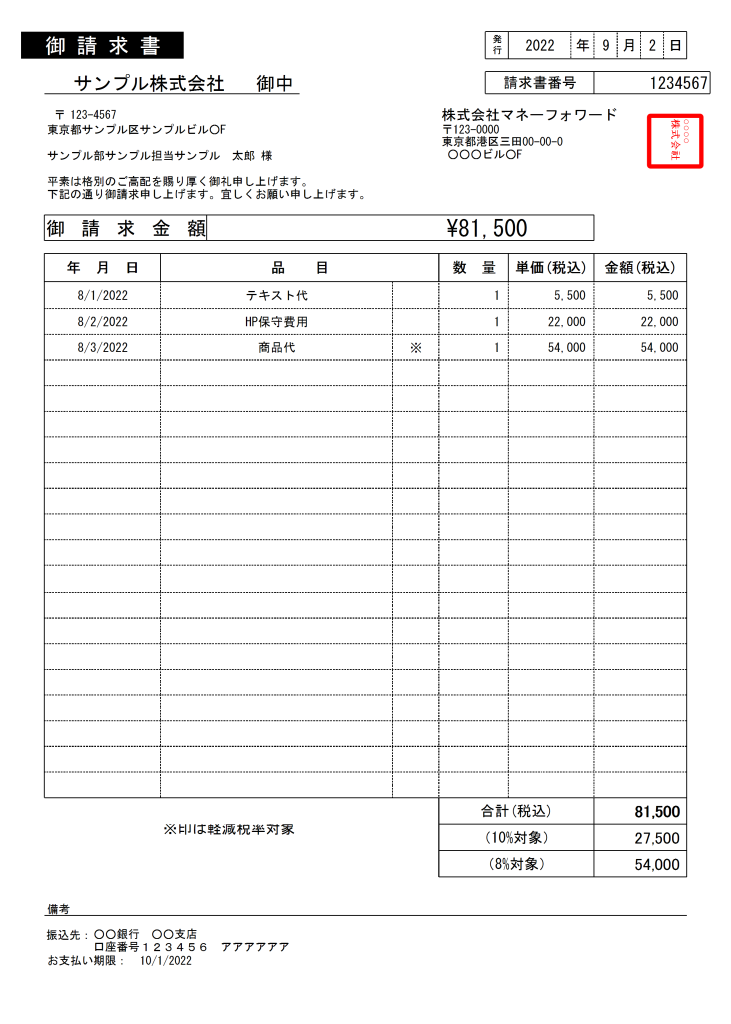

ギャラ・出演料向けの無料請求書テンプレート(インボイス制度対応)

ギャラ・出演料向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。品目・単位などは、あくまでサンプルで簡易的・汎用的に入力していますので、ご自身の業務に合わせて適宜カスタマイズしてみてください。

免税事業者向けのシンプル・汎用的な請求書テンプレート

免税事業者向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

請求書テンプレート一覧まとめはこちら

なお、ギャラ向けの請求書以外にも、様々な請求書テンプレートを無料でダウンロードしていただけますので、詳しくはこちらのページからご覧ください。

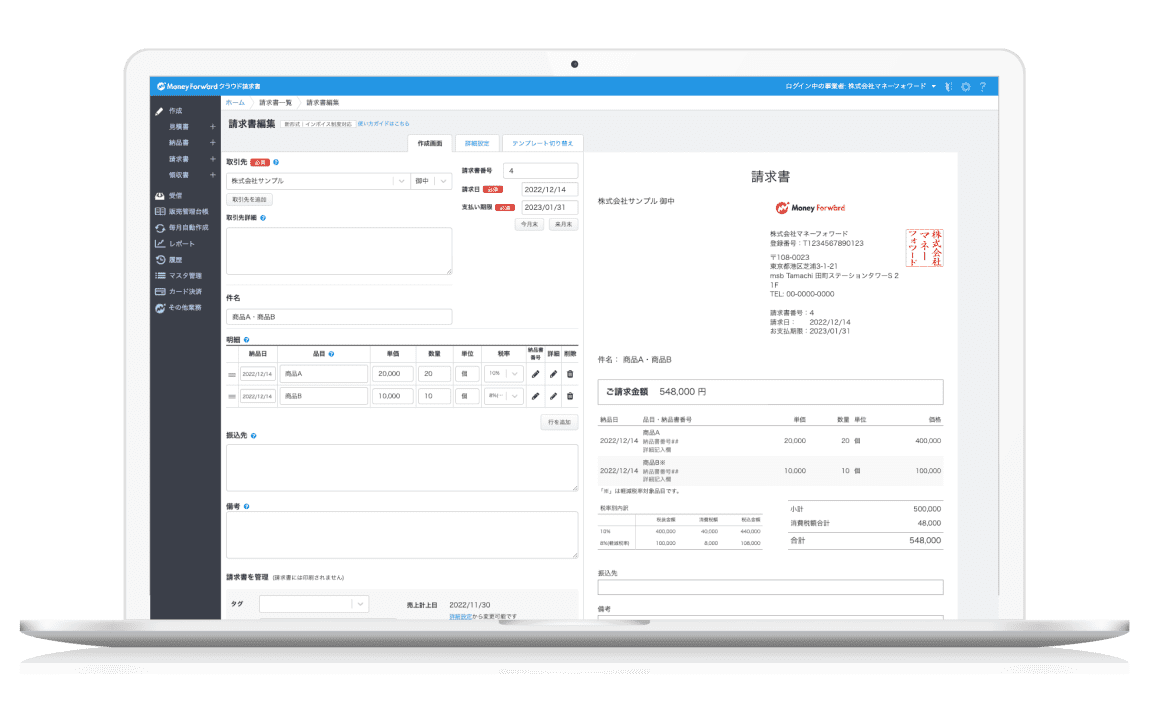

なお、マネーフォワード クラウド請求書では、エクセル不要でフォーム入力でカンタンに請求書を作成するが可能です。ギャラ用の請求書ももちろん作成できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

\フォーム入力で請求書をカンタン・自動作成!/

【項目別】ギャラ・出演料の請求書の書き方

続いて、請求書の書き方を項目別に解説します。

より詳しく知りたい方は、下記の記事に記載していますので、必要に応じてご参考ください。

1. 請求書のあて先

発注者の社名、事業部名、担当者名などを記載します。発注者とは異なる社名などを指定される場合もありますので事前に確認しましょう。

2. 請求内容

今回の請求対象となる商品名やサービス名、金額を記載します。数量がある場合は、数量も忘れずに記載します。また、取引先によって書き方が異なることもあります。

ギャラの請求書を書く際の「品目」「単価」「数量」の項目は、請求内容を明確にし、誤解を避けるために重要です。それぞれの書き方とポイントを解説します。

※(免責)なお、上記で紹介したテンプレートは汎用的・簡易的にサンプルを記載しているため、必ずしも以下で紹介する内容を網羅しているとは限らない点にご容赦くださいませ。

- 品目:

- 書き方: 品目欄には、提供したサービスや商品の具体的な名称を記載します。基本的には「出演料」が多いでしょう。行った作業やプロジェクト名、イベント出演などのサービス内容を明確にします。

- ポイント: 抽象的すぎる表現は避け、受け取る側が一目で理解できるように具体的かつ簡潔な表現を心がけましょう。必要に応じて、サービス提供の日付や時間も併記するとより詳細が明確になります。

- 単価:

- 書き方: 単価欄には、提供したサービスや商品の個別の価格を記入します。ギャラの場合は、1時間あたりの料金や、プロジェクト全体での合意された金額など、事前に合意した価格を記載します。

- ポイント: 単価を記載する際は、通貨単位を明記し、小数点以下の扱いにも注意してください。また、事前の見積もりや契約書と金額が一致するようにしましょう。

- 数量:

- 書き方: 数量欄には、提供したサービスの時間数や、納品した商品の個数など、提供量を記入します。サービスの場合は、「時間」や「日数」など、提供した単位で数量を表します。

- ポイント: 数量を記載する際は、具体的にどのような単位で計算しているかを明確にすることが大切です。また、数量と単価を掛け合わせた合計金額が正確になるように計算ミスに注意しましょう。

3. 消費税の表示

消費税の金額を明記します。

また、内訳に軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。

※軽減税率の対象は、一般飲食料品や、週2回以上発行される新聞なので、ギャラの請求書を書く場合は基本的に該当しません。

4. 発行日

基本的には、発注者が指定する締日を記載します。請求書の作成日ではないので注意しましょう。

5. 支払期日

双方で取り決めた支払日を記載します(「下請代金支払遅延等防止法」では、支払期日は受領より60日以内としています)。支払遅延防止のために毎回記載するとよいでしょう。

6. 発行者

ご自身の名前を記載します。

7. 振込先

銀行名、支店名、口座の種類(当座・普通など)、口座の名義、口座番号を正確に記載します。振込手数料を負担してもらう場合は、その旨を記載します。

8. 特記事項

支払い期日が変更される条件や分割払いなど、請求と支払いに関して特別な条件がある場合に記載します。

9. 請求書番号

後で請求済みや入金などの確認が簡単にできるように、右上に請求書番号を記載します。

10. ※適格請求書(インボイス)の場合の項目

インボイス制度に対応した請求書の場合は、下記の項目も必要です。

- 登録番号

- 軽減税率の対象である旨の表記

- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考にしてください。

・インボイス制度を図解でわかりやすく解説!制度対応においてのチェックポイントや注意点は?

ギャラ・出演料の請求書を作成する際のまとめ

ギャラの請求書作成には、テンプレートの活用が効率的です。明確な書式で必要事項を記載し、誤解を避けるために詳細な説明を加えることが重要です。

また、クラウド請求書ソフトを使用することで、請求書の作成、送付、管理を簡単かつ迅速に行うことができます。これらのツールは、時間と労力を節約し、プロフェッショナルな請求プロセスを実現するのに役立ちます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

飲食店での領収書のルールや書き方、よくある質問を解説

ビジネス上、取引先との打ち合わせや自社の社員の親睦を深めるといった目的で、飲食店を利用することがよくあります。かかった費用は、ビジネスとして必要なものであれば経費として計上できます…

詳しくみる自動車整備関連の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

自動車整備請求書は、自動車整備士や整備工場の管理者などの職種の人が使用します。車の修理やメンテナンスを行った後、提供したサービスや交換した部品の詳細とそれにかかる費用を顧客に明示す…

詳しくみる弁護士の請求書の書き方

弁護士の業務は多岐にわたります。テレビや映画に登場する弁護士は刑事事件を取り扱うことが多く、被疑者や被告人の弁護を行います。一方で、実際に多くの弁護士が手がけているのは、民事事件で…

詳しくみる普通郵便の封入代行サービスとは?メリットや比較ポイントを解説

取引先に送る請求書の数が多い場合など、自社では請求書の封入作業を行わずに、普通郵便の封入代行サービスを利用している会社は少なくありません。また、これから利用を検討している会社もある…

詳しくみる請求書を送信する際のファイル名は?電子帳簿保存法の検索要件も解説

請求書は郵便やファックスでも送付できますが、PDFとして作成してからメールに添付して送付することもできます。請求書をPDFとしてメールに添付する場合、PDFのファイル名はどのような…

詳しくみる角形3号封筒の郵便料金はいくら?新料金や差額への対応方法を解説

角形3号の封筒は、定形外郵便に対応するサイズです。定形外郵便は、2024年10月1日からの郵便料金の値上げの対象に含まれます。この記事では、角形3号に対応する値上げ前後の郵便料金、…

詳しくみる