- 更新日 : 2024年10月17日

請求書の支払期限は基本的に2パターン!決め方を紹介

請求書を発行する際、支払日を「月末締め、翌月または翌々月末支払い」と設定するケースは多いでしょう。支払日は当事者で合意した任意の日に設定できますが、期限が短すぎるとトラブルを招きかねません。

この記事では、請求書の支払期限を決めるときに知っておくべき法律や、万が一支払期限が過ぎた場合の対応方法について解説します。

目次

請求書で指定する支払期限は基本的に2パターン

請求書の支払期限は、一般的に下記の2パターンが多く採用されています。

・月末締め、翌月末支払い

・月末締め、翌々月末支払い

支払期日をいつにするかは、法律で決められているわけではありません。そのため、上記以外でも当事者の話し合いによって自由に決められます。

売買契約では、目的物の引き渡しと売買代金の受領は同時履行の関係にあるため、引き渡し日が売買代金の支払日でもあるとしています(民法第573条)。

しかし、継続的に取引が発生する者同士の場合、その都度払いにすると手続が煩雑になってしまいます。定期的に請求が発生する取引先なら、一定期間分をまとめて請求し、請求書が届いてから2週間~1ヶ月以内に支払期日を定めているところが多いでしょう。

また、支払期日を当事者同士の話し合いで決められるといっても、大企業と下請け会社等では、立場の弱い受注者側が不利な条件を押し付けられるケースも考えられます。

そこで、「下請代金支払遅延等防止法」では、下請法適用対象の親事業者と取引をする下請け会社やフリーランス保護のため、報酬の支払期限を以下のように規定しています。

給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

つまり、企業等が下請会社やフリーランスへ支払う報酬は、納品を受けてから60日以内の、できるだけ早い期間内に支払わなければなりません。

支払期限は請求書でどのように記載する?

実際の請求書には、支払期限をどのように記載したらいいのでしょうか。

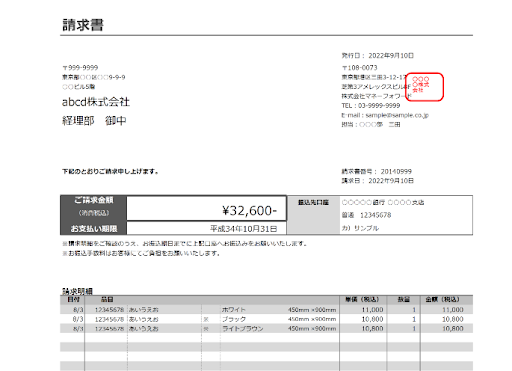

たとえば、以下の請求書では、支払期限を請求金額のすぐ下に記載しています。

請求書に支払期限を記載する位置に、特別な決まりはありません。請求書の上の方、請求金額や振込先口座などの重要な情報が集中している部分に記載すると、見落としが少なくなるでしょう。

請求書には、支払期限を具体的な日付で指定します。「請求書発行日から起算して30日後」などという記載方法は誤解を招きかねません。また、「ただちに」「速やかに」といったあいまいな表現も避けましょう。

請求書に支払期限が書いていなかった場合はどうする?

実際の請求書に、支払期限が記載されていないケースもよくあることです。その場合は取引相手にいつまでに支払うべきか確認しておきましょう。

また、取引開始時に取り交わした契約書で支払期限を決めている場合もあります。その場合、「月末締め、翌月末日支払い」または「月末締め、翌々月末日支払い」などと記載されていることが多いでしょう。

支払日に契約上の取り決めがなく、資本金1000万円以下の下請け会社やフリーランスなどに、資本金1000万円超の企業が業務を依頼する場合、「下請代金支払遅延等防止法」の支払期限が適用されるため、納品を受けてから60日以内に支払う必要があります。

資本金1000万円以下の企業であっても、今後策定が検討されているフリーランス保護新法によって、支払期限が60日以内となる可能性があります。

支払期限までに支払われなかった際の対応

振込期限を過ぎたにもかかわらず、相手から支払いがなかった場合には、以下のような流れで対応を進めましょう。

1.自社にミスがないか確認する

2.取引先に確認する

3.内容証明郵便で請求する

4.支払督促を申し立てる

以下で詳細を解説します。

自社にミスがないか確認する

相手から支払いがない場合、まずは自分の会社にミスがなかったかを確認することが優先です。他社宛ての請求と勘違いしていることや、請求書を送ったはずがなんらかのミスで送れていなかったことも考えられます。

自社のミスを未確認のまま相手に催促の連絡をしてしまうと、今後の関係に悪い影響を与える可能性もあります。まずは自社側のミスがないかを徹底して確認しましょう。

取引先に確認する

自社側のミスではない場合は取引先に連絡し、支払いがないことを確認します。実際は担当者の勘違いやケアレスミスなどで支払いを忘れているだけというケースが多いでしょう。その場合、支払いを促すメールを一本送るだけで、すぐに対応してくれることがほとんどです。

それでも支払いがない場合は、直接担当者に電話で支払うよう伝え、場合によっては期限の延長などの交渉も視野に入れつつ、話し合いで解決できないか模索しましょう。

それでも支払いに応じてもらえない場合は法的措置を検討する段階になります。一般職員や個人では対応が難しくなるので、会社の上司や代表者に相談しましょう。

内容証明郵便で請求する

相手との交渉で折り合いがつかない場合は、「内容証明郵便」による支払催告を行います。

内容証明郵便とは、郵便局が通知の内容や通知日を第三者として証明してくれる制度で、裁判になった時には有効な証拠となります。また、請求書の有効期限は5年ですが、催告をすることで、時効完成を6ヶ月間延長させることもできます(民法第150条1項)。催告は裁判手続になった際に証拠となるよう、内容証明郵便で行うのが一般的です。

内容証明郵便には、「本状到達後10日以内に支払うよう請求する」など、具体的な支払期日を指定し、支払いがなかった場合には法的措置を講ずることも記載しておきましょう。

支払督促を申し立てる

内容証明で指定した期日まで支払いがなかった場合には、裁判手続へ移行せざるを得ません。売掛金の回収などには、「支払督促」という手続がよく利用されます。

支払督促は申立手数料が通常訴訟の半額で済み、手続も簡易的であるメリットがあります。相手が督促異議申立書を提出しなければ、最短4週間程度で権利が確定します。

それでも相手が支払わなければ、裁判所の許可を得て相手の財産を差し押さえることもできます。

請求の時効は支払期限から5年

請求書の有効期限は、支払期日の翌日から起算して5年です。時効を過ぎると、その請求書を根拠にした請求ができなくなります。

以前までは請求書の有効期限は2年でしたが、2020年の民法改正により5年に変更されました。そのため、民法改正前の2020年3月31日までに発行された請求書の有効期限は2年、同年4月1日以降に発行された請求書の有効期限は5年です。

時効成立を避けるため、新たに請求書を発行して同じ債権を請求しても、時効の進行は止まりません。時効成立を避けるためには、内容証明郵便で催告を行い、支払督促などの裁判所の手続を取りましょう。

請求書の管理は会社経営上重要な事務

請求書の支払期限は、「月末締め、翌月末支払い」もしくは「月末締め、翌々月末支払い」に設定されている場合が多いでしょう。ただし、当事者で任意の日を指定することも可能です。

資本金1000万円以下の下請け会社やフリーランスなどに資本金1000万円超の企業が業務を依頼する場合、「下請代金支払遅延等防止法」の支払期限が適用されるため、納品から60日以内に支払期限を設定しなければなりません。

また、請求書は5年で有効期限が切れてしまうため、支払いの管理は定期的に行う必要があります。

請求書の管理は会社経営上重要な事務手続です。請求書の支払期限についての知識をしっかりつけておきましょう。

よくある質問

請求書に記載する支払期限は、どのように設定すればよいですか?

一般的には「月末締め、翌月末支払い」か「月末締め、翌々月末支払い」に設定されますが、当事者の合意で支払期限を設定することも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

支払期限は、請求書でどのように記載すればよいですか?

決まりはありませんが、請求書の上部で、請求額や支払口座などの重要な情報が集中している部分に記載すると、相手の見落としを避けることができるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

請求書には消費税も記載すべき!インボイス制度にはどう対応する?

取引先に対して発行する請求書には、正しい消費税額の記載が求められます。この記事では、なぜ消費税を請求書に記載する必要があるのか、消費税法上で定められた請求書への記載項目、税込表示と…

詳しくみる紹介料の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

紹介料の請求書は、人材紹介業や不動産仲介業など、第三者に顧客やビジネスの機会を紹介して報酬を得る職種の人が使用します。この請求書は、紹介した結果として契約が成立した際、紹介した側が…

詳しくみる請求書の書き方と基礎知識

どんなにたくさんの仕事をしても、どんなに高額な仕事をしても、請求書を発行しなければ、たいていの場合は代金を支払ってもらえません。 経営者や自営業者になると、自分で請求書を書く必要が…

詳しくみる請求書が2枚以上にわたる場合の書き方を解説

受注量の増加や計算期間のズレなどが理由で、請求書が1枚に収まりきらない場合があります。請求書が複数枚にわたっても、法律や会計のルール上、何の問題もありません。ただし、送付先に請求書…

詳しくみる請求書をデータ化する方法やメリットは?法制度との関係や注意点も

バックオフィスのDX化が推進される中、電子帳簿保存法で電子取引のデータ保存が義務化されたこともあり、請求書の形態も紙から電子データに移ろうとしているようです。 この記事では請求書の…

詳しくみる郵便料金はサイズでどれくらい変わる?発送方法別の料金をまとめて解説【2024年10月値上げ】

2024年10月1日から郵便料金が値上げされることをご存じでしょうか。たとえば、定形郵便であれば84円・94円から110円に上がるため、注意が必要です。 また、郵便料金の値上げにと…

詳しくみる