- 更新日 : 2025年11月11日

【テンプレあり】POでの発注方法は?書き方から管理、業務効率化まで解説

PO(Purchase Order)は、企業間の取引で使われる「発注書」であり、商品やサービスの内容、数量、価格、納期などを明確に記載した正式な書類です。この書類があることで、発注者と受注者の認識の齟齬(そご)を防ぎ、その後の納品や請求プロセスをスムーズに進めることにつながります。

特に海外企業との取引では一般的に用いられるため、バックオフィス担当者としては、POの役割や書き方を正確に理解しておきましょう。本記事では、POの基礎知識から具体的な作成方法、管理のポイントまでをわかりやすく解説します。

目次

PO(Purchase Order)とは?発注書との違いは?

PO(Purchase Order)と日本のビジネス慣習で使われる「発注書」は、どちらも注文の意思を示す書類ですが、特に海外取引や厳密な管理が求められる場面では、契約書としての意味合いが強く、取引全体を管理するPO番号の記載が重視される点で違いがあります。

POは取引内容を明確化する正式な「注文書」

POは「Purchase Order」の略称で、日本語では「注文書」や「発注書」と訳されます。買い手(発注者)が、売り手(供給者・サプライヤー)に対して、特定の商品やサービスを、指定の条件(価格、数量、納期など)で購入する意思を正式に示すために発行する書類です。POの発行をもって、法的な拘束力を持つ契約が成立したとみなされる場合が多く、取引の証拠となります。

ただし、契約成立にはPOの受諾(請書など)が前提となる点には留意が必要です。

日本の「発注書」との違い

日本の商習慣における「発注書」も注文の意思を示す点では同じですが、POはより契約書に近い性格を持ちます。特に海外取引では、POがないと取引が開始されないことがほとんどです。また、POには一意の「PO番号」が記載され、取引通貨(USD, EURなど)が明記されるなど、より厳密な管理が行われます。

| 項目 | PO(Purchase Order) | 日本の一般的な発注書 |

|---|---|---|

| 利用シーン | 海外取引、厳密な購買管理を行う企業 | 国内取引全般 |

| 法的な位置づけ | 契約成立の証拠として重視される | 注文の確認書として使われることが多い |

| PO番号 | 必須。すべての関連書類で共有される | 記載がない場合もある |

株式投資で使われる「PO」の意味

株式投資の世界では、「Public Offering(公募・売出)」の略としてPOが使われる場合があります。これは「Public Offering(公募・売出)」を指し、企業が新規に株式を発行したり、既存株主が保有株を市場に売り出したりすることです。文脈からどちらを指しているか判断しましょう。

なぜPO(発注書)は取引に必要なのか?

POは、取引内容を書面で明確にすることで双方の認識の齟齬(そご)を防ぎ、法的な証拠としてトラブルを回避するために必要です。また、PO番号による管理で、社内の購買プロセスを追跡しやすくする役割も持ちます。

認識の齟齬を防ぎ、取引を明確化する

POには、商品名、型番、数量、単価、合計金額、納期、納品場所、支払条件といった取引の詳細が明記されます。これにより、「言った・言わない」といったトラブルを未然に防ぎ、双方の合意内容を明確な形で記録に残せます。

発注の証拠として法的な効力を持つ

受注者がPOの内容に合意(請書の発行や、商品の発送など)した時点で、法的に拘束力のある契約が成立したとみなされます。万が一、納品遅延や仕様違いなどのトラブルが発生した際に、POは契約内容を証明する重要な証拠となります。

内部での管理と追跡を容易にする

POに付与された「PO番号」は、発注内容を管理するためのキーとなります。経理部門や購買部門は、この番号を追うことで、特定の発注が現在どのステータスにあるのか(発注済み、納品待ち、検収済み、支払い済みなど)を正確に把握でき、業務の効率化と透明化が図れます。

また、POを発行して購買承認プロセスを明確にすることは、内部統制や監査対応の観点からも有用です。

PO(発注書)の記載項目は?

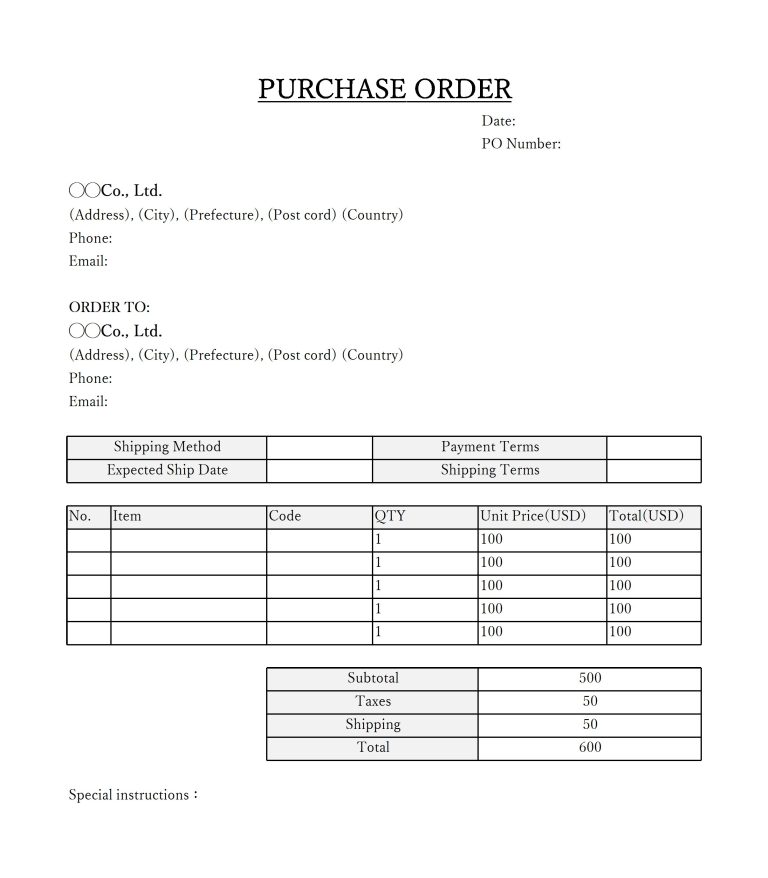

POには、発注者・受注者情報、発行日、PO番号といった基本情報に加え、取引内容(商品名、数量、単価、合計金額)、納期、支払条件などを具体的に記載します。特に海外取引では、金額の通貨単位を明確に示すことが不可欠です。

国内取引でもインボイス制度の導入により、PO上で税区分や登録番号を明示する企業も増えています。

| 項目 | 内容 | 記載例 |

|---|---|---|

| タイトル | 書類がPOであることがわかるように明記 | 「Purchase Order」「発注書」 |

| PO番号 | 取引を識別するための一意の番号 | 「PO-20251009-001」 |

| 発行日 | POを発行した日付 | 「Date: Oct. 9, 2025」 |

| 発注者情報 | 自社の会社名、住所、担当者名、連絡先 | 「〇〇Co., Ltd. …」 |

| 受注者情報 | 取引先の会社名、住所、担当者名など | 「ORDER TO: △△Co., Ltd. …」 |

| 注文内容 | 商品・サービス名、数量、単価、単位 | 「Product A / QTY: 10 / Unit Price(USD): 50」 |

| 金額 | 小計、税、送料、合計金額を取引通貨で記載 | 「Subtotal: 500 USD, Total: 600 USD」 |

| 納期・納品場所 | 希望する納品日と納品先の住所 | 「Expected Ship Date: Oct. 31, 2025」 |

| 支払条件 | 支払い方法や支払期日 | 「Payment Terms: Net 30 days」 |

| 貿易・配送条件 | (海外取引の場合)輸送方法や費用負担の条件 | 「Shipping Method: Air Freight / Shipping Terms: CIF」 |

PO(発注書)の作成時に注意すべきことは?

POを作成する際は、取引内容の明確化はもちろん、後続業務との連携や法的な有効性を意識することが大切です。記載漏れや曖昧な表現は、後のトラブルの原因となりかねません。

金額と通貨単位を明確にする

国内取引では円(JPY)が基本ですが、海外取引の場合はUSD(米ドル)やEUR(ユーロ)など、どの通貨で支払うのかを明確に記載しましょう。「Total: 1,000」のように通貨単位がないと、1,000円なのか1,000ドルなのかわからず、大きなトラブルの原因となります。ご提示のテンプレートのように Unit Price(USD) や Total(USD) と表記するのが親切です。

PO番号はすべての関連書類で共有する

発注から納品、請求、支払いに至るまで、すべての書類でPO番号を共通して記載しましょう。これにより情報の連携がスムーズになり、経理処理などの管理が効率化できます。

納期と納品場所を具体的に指定する

「10月末まで」といった曖昧な表現ではなく、「2025年10月31日必着」のように具体的な日付を記載します。納品場所も、ビル名や階数、部署名まで正確に指定することで、配送ミスを防ぎます。

関連する見積書番号を記載する

どの見積書に基づいて発注しているのかを明確にするため、「見積書番号:QT-12345に基づく」といった一文を加えましょう。これにより、発注内容の根拠が明確になり、双方の認識違いを防ぎます。

支払いや検収の条件を再確認する

「月末締め翌月末払い」などの支払条件や、納品物をどのように検査し受け入れるか(検収条件)を明記します。もし基本契約書で定めている場合は、その契約書に基づく旨を記載しましょう。

(海外取引)貿易条件(インコタームズ)を記載する

海外取引では、送料や保険料、関税などの費用と責任の範囲を誰がどこまで負うのかを定める「インコタームズ(例: FOB, CIF)」を記載するのが一般的です。これもトラブルを避けるために重要な項目です。

POに収入印紙は基本的に不要

PO(発注書や注文書)は、印紙税法上の課税文書には該当しないため、原則として収入印紙は不要です。ただし、契約書としての性質を持つ場合は例外もあるため、詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。

参照: No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

PO(発注書)と関連書類の流れは?

POは取引プロセスの一部であり、一般的に「見積書」の内容に合意した後に発行され、納品後の「請求書」発行の根拠となります。

見積依頼から支払いまでの一般的なフロー

企業間の取引は、一般的に以下の流れで進みます。POはこの中で「発注」のフェーズを担います。

- 見積依頼 (Request for Quotation):

発注者が受注者に対し、商品やサービスの価格や条件の見積もりを依頼します。 - 見積書発行 (Quotation / Quote):

受注者が見積依頼に基づき、価格、納期などの条件を提示します。 - PO発行 (Purchase Order):

発注者が見積内容に同意したうえで、正式な注文書としてPOを発行します。 - 請書発行 (Order Confirmation):

(任意)受注者が注文を承諾したことを示すために発行します。 - 納品 (Delivery):

受注者がPOに基づき商品やサービスを納品します。納品書が添付されます。 - 検収 (Inspection):

発注者が納品された内容がPO通りかを確認します。 - 請求書発行 (Invoice):

受注者がPOと納品内容に基づき、代金の支払いを求める請求書を発行します。 - 支払い (Payment):

発注者が請求書に基づき代金を支払います。

見積書(Quotation)とPOの違い

見積書は、受注者が発注者に対して「この条件で提供できます」と提示する書類です。契約前の提案段階の書類であり、これ自体に法的な拘束力はありません。一方、POは発注者がその提案に合意し、「この条件で購入します」という確定的な意思を示す書類です。

請求書(Invoice)とPOの違い

請求書は、受注者が納品後に発注者に対して代金の支払いを正式に要求する書類です。POが「注文」の証であるのに対し、請求書は「支払い要求」の証です。請求書には、どの注文に対する請求であるかを明確にするため、対応するPO番号を記載するのが一般的です。

PO番号はなぜ重要で、どのように管理すべき?

PO番号は、数ある取引の中から特定の案件を即座に識別し、発注から支払いまでを一貫して管理するために重要です。管理にあたっては、日付や部署コードなどを組み合わせた社内ルールを設け、専用システムや管理台帳で一元的に採番・記録することが求められます。

PO番号がもたらす管理の効率化

PO番号があることで、数多くの取引の中から特定の案件を即座に識別できます。例えば、取引先から「PO番号-XXXXXの件ですが」と問い合わせがあった際に、番号を検索するだけで、注文内容、納期、金額などの詳細をすぐに確認できます。これにより、確認作業にかかる時間と手間を大幅に削減できるでしょう。

PO番号の採番ルールと管理方法

PO番号の管理を効果的に行うためには、一貫した採番ルールを設けることが大切です。

- PO-[発行年月日]-[連番] (例: PO-20251009-001)

- [部署コード]-[発行年]-[連番] (例: DEV-2025-0123)

- Excelやスプレッドシート:

手軽に始められますが、番号の重複や入力ミスが起こりやすい側面があります。 - 販売管理・購買管理システム:

専用システムを導入すれば、採番の自動化、発注履歴の管理、請求書との照合などを一元的に行え、ヒューマンエラーを防ぎ、業務効率を大幅に向上させます。

POによる発注管理で、正確かつ効率的な取引を実現する

POとは「発注書」や「注文書」のことで、商品やサービスの購入意思を正式に示し、取引内容を明確化するための重要な書類です。POには取引通貨を含めた金額や納期、支払条件などを正確に記載することで、発注者と受注者双方の認識のズレを防ぎ、スムーズな取引を実現します。

さらに、PO番号を活用して発注から支払いまでを一元管理すれば、バックオフィス業務の効率は向上するでしょう。経理部門にとっては、発注プロセスの透明化による内部統制の強化や、正確な予算管理にもつながります。

また、2024年以降は電子帳簿保存法により、POも電子データでの発行・保存が一般化しています。電子化により承認・追跡の効率も高まります。

海外取引はもちろん、国内取引においてもPOを基本とした発注フローを構築することは、取引の安全性を高めることにつながるのではないでしょうか。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

発注単位とは?MOQやSPQとの違い、最低発注数量も解説

商品や部品を注文するとき、まず発注単位はいくつなのか確認すると思います。確認を怠ると、例えば1個のつもりで発注したのに、1ケース(10個)が届いてしまった、ということもあるでしょう。発注単位とは、取引の際に設定されている最小の取引数量のこと…

詳しくみる発注書はどちらが用意する?受注側が作る場合や法的義務を解説

発注書は、原則として商品やサービスを注文する側(発注者)が用意します。これは、取引内容を明確にし、後々の「言った・言わない」といった認識のずれを防ぐためです。しかし、実務では「受注側でテンプレートを用意してほしい」と頼まれる場面や、そもそも…

詳しくみる契約書と注文書の違いとは?使い分け・保存・印紙税について解説

取引書類として頻繁に登場する「契約書」と「注文書」。どちらもビジネス上のやり取りで欠かせない存在ですが、その性質や法的効力、使いどころには明確な違いがあります。 また、口頭・メールでも契約は成立し得る可能性があります(書面は証拠)。 本記事…

詳しくみる注文書ファクタリングは個人事業主でも使える?仕組み・メリット・注意点を解説

取引先からの正式な注文書を使って、納品前に資金を調達できる「注文書ファクタリング」は、急な資金ニーズに悩む個人事業主やフリーランスにとって、有効な資金調達手段です。 本記事では、発注書ファクタリングの仕組みや請求書ファクタリングとの違い、審…

詳しくみる発注ミスで落ち込んだときはどうする?原因・対処法・再発防止策を解説

発注ミスは、どんなに注意していても業務の現場では起こり得るものです。些細な確認不足から大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。担当者としては深く落ち込み、自信を失ってしまうこともあるでしょう。 本記事では、発注ミスの定義や原因・…

詳しくみる分離発注とは?コスト削減の仕組みとデメリットを解説

建設工事のコストを抑えたいと考え、「分離発注」という方式を耳にしたことがあるかもしれません。分離発注とは、施主(発注者)がハウスメーカーや工務店などに一括で依頼するのではなく、設計、大工、電気、水道といった専門業者とそれぞれ直接契約する方法…

詳しくみる