- 更新日 : 2025年1月27日

建設/建築業・工事の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

建設業の請求書は、建設業に従事する業者や個人事業主が、工事やサービスを提供した後に、その対価を請求するために使用します。具体的には、建築工事、土木工事、リフォーム、電気工事、設備工事などの職種の人々が、工事完了後や約束された支払いスケジュールに従って、発注者やクライアントに対して費用の支払いを求める際に請求書を発行します。

請求書には工事の内容、数量、単価、合計金額、支払い条件などが記載され、双方の合意のもとで取引の正確性と透明性を保証する文書として機能します。

当記事では、建設業の方向けに、建設業ならではの請求書の書き方のポイントと、建設業向けの無料テンプレートを紹介します。

目次

建設・建築業の請求書を書く際のポイント・注意点

建設業や建築・工事で請求書を書く際のポイントや注意点は、以下のとおりです。

- 各項目漏らさずに記載する

- 取引先から登録番号記載を求められることがある

- 2024年問題を意識する

それぞれ解説します。

各項目漏らさずに記載する

建設業に限らないことですが、請求書を作成する際は各項目漏らさずに記載しましょう。

請求書には、以下の項目を記載することが一般的です。

| 記載項目 |

|---|

|

請求書番号とは、請求書につける番号のことです。請求書番号をつけることにより、請求先とのやり取りがしやすくなります。

なお、基本的に建設業や建築・工事の請求書に決まったフォーマット・書式はありません。ただし、発行する相手が公的機関の場合は書式が定められていることがあるため、公式HP(例:東京都財務局)などであらかじめ確認しておいてください。

取引先が自治体でない場合も、事前に自分で書式を作成しておくか、インターネットで入手できるExcelやWordなどのフォーマットを活用した方が、スムーズに請求書を発行できます。

参考:東京都財務局 申請様式

取引先から登録番号記載を求められることがある

建設業で、取引先から請求書に登録番号の記載を求められることがあります。なぜなら、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始以降、消費税の仕入税額控除を適用するためには、原則としてインボイスの保存が必要になるためです。

請求書・領収書・納品書問わず、登録番号などが記載されているなどの条件を満たせばインボイスとして認められます。ただし、請求書などに記載する登録番号を入手するためには、発行者がインボイス発行事業者としての登録を受けなければなりません。

インボイス発行事業者に登録すると、今まで消費税が免税されていても(免税事業者)、以降課税事業者として消費税の申告が必要です。売上規模が大きくない一人親方など、今まで免税事業者だった人は、インボイス登録にはメリットとデメリットがあることを理解しておきましょう。

2024年問題を意識する

建設業を営む会社が請求書を作成する場合、「2024年問題」を意識しなければなりません。建設業の2024年問題とは、猶予措置がとられていた「働き方改革関連法」が2024年3月末に期限を迎えることに伴い、発生する問題のことです。

2019年4月に労働基準法が改正されて時間外労働の上限が規定されましたが、「工作物の建設の事業」を始めとする一部の事業・業務では適用にあたって5年間の猶予期間が設けられています。2024年4月からは、建設業でも時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間までとなります。

そこで、建設業を営む人や会社は、今後従業員の残業時間を減らすようにしなければなりません。請求書の作成にかかる時間も少なくないため、「フォーマットを活用する」「デジタル化を進める」など、請求書の書き方を工夫しましょう。

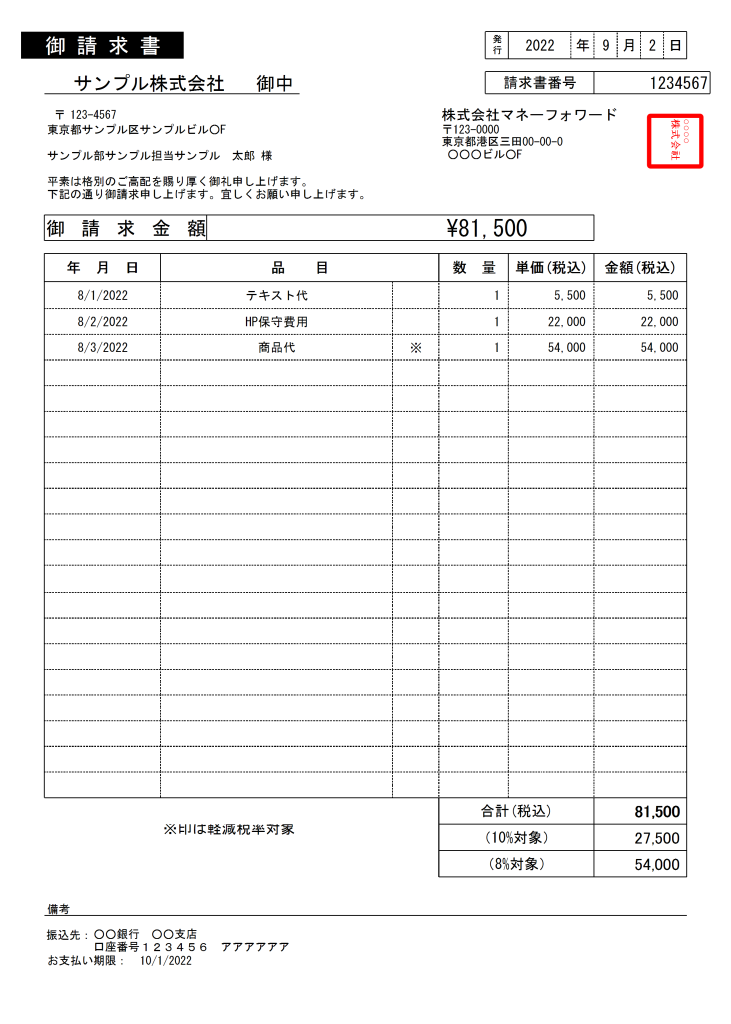

建設・建築業向けの無料請求書テンプレート(インボイス制度対応)

建設業向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

免税事業者向けのシンプル・汎用的な請求書テンプレート

免税事業者向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

請求書テンプレート一覧まとめはこちら

なお、建設業向けの請求書以外にも、様々な請求書テンプレートを無料でダウンロードしていただけますので、詳しくはこちらのページからご覧ください。

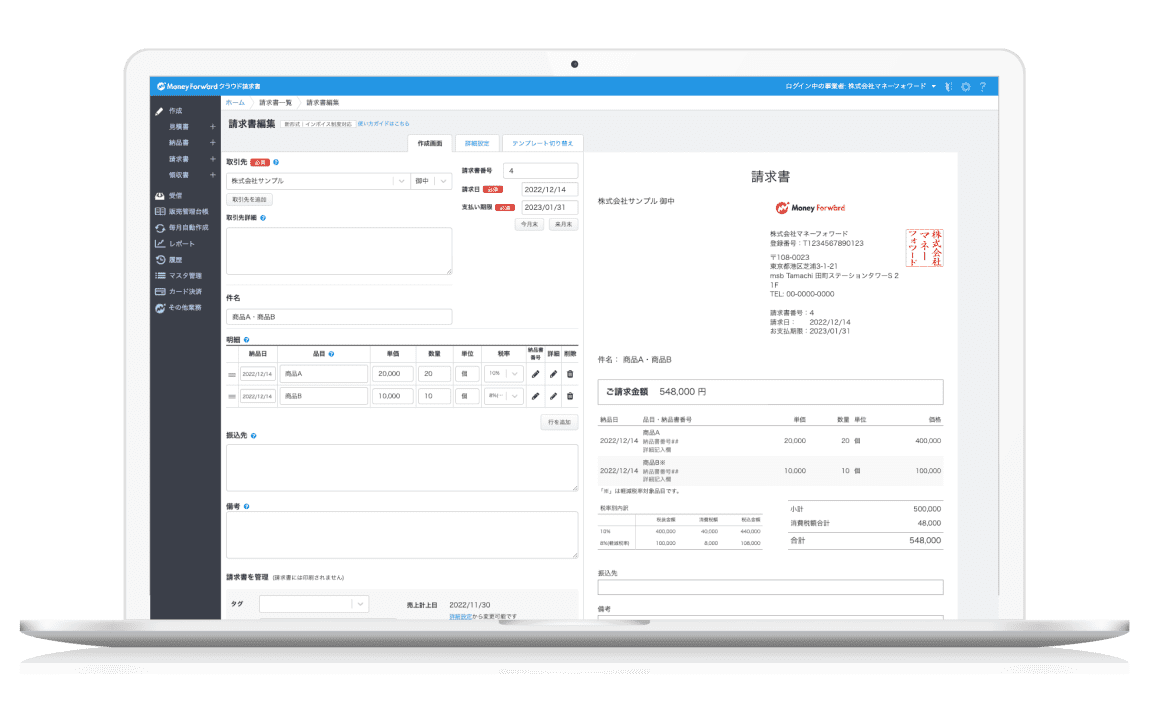

なお、マネーフォワード クラウド請求書では、エクセル不要でフォーム入力でカンタンに請求書を作成するが可能です。建設業用の請求書ももちろん作成できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

\フォーム入力で請求書をカンタン・自動作成!/

【項目別】建設・建築業の請求書の書き方

続いて、請求書の書き方を項目別に解説します。

より詳しく知りたい方は、下記の記事に記載していますので、必要に応じてご参考ください。

1. 請求書のあて先

発注者の社名、事業部名、担当者名などを記載します。発注者とは異なる社名などを指定される場合もありますので事前に確認しましょう。

2. 請求内容

建設業、工事、建築の請求書では、「品目」「単価」「数量」という3つの基本項目の正確な記載が極めて重要です。以下に、それぞれの項目の書き方とポイントを解説します。

品目

- 書き方:実行された作業内容や提供された材料、サービスの具体的な名称を記述します。例えば、「コンクリート打設」「鉄骨組立」「内装仕上げ工事」「配管材料」など、工事の各フェーズや使用された主要な材料を詳細にリストアップします。

- ポイント:作業内容や材料の記述は、可能な限り詳細に行うことが重要です。これにより、クライアントが具体的にどのようなサービスや材料に対して費用を支払っているのかを明確に理解できます。また、工程ごと、あるいは特定の範囲ごとに品目を分けることで、請求書の見通しを良くし、後の確認作業を容易にします。

単価

- 書き方:各品目の価格を単位ごとに記入します。これは、材料の場合は「㎏」「㎥」などの単位で、労働の場合は「時間」「日」や「工事全体での一律価格」など、品目に応じた単価で表されます。

- ポイント:単価を記載する際には、その価格がどのような単位に基づいているのかを明記することが重要です。また、特定の作業について複数の異なる単価が適用される場合(例:通常時間と残業時間の労働単価)は、それぞれの条件を明確に区分して記載します。

数量

- 書き方:各品目に対する数量を記入します。これは、材料の場合は実際に使用した量、労働の場合は作業に費やした時間数や日数を意味します。

- ポイント:数量の記載は、請求の根拠となるため、非常に正確に行う必要があります。作業時間の場合は、備考などに具体的な作業日や時間帯も併記すると、作業の進行状況をより詳細に反映できます。また、材料使用量の場合は、プロジェクト全体での総量だけでなく、使用した具体的な場所や工程も記載すると良いでしょう。

3. 消費税の表示

消費税の金額を明記します。

また、内訳に軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。

※軽減税率の対象は、一般飲食料品や、週2回以上発行される新聞なので、建設・建築業の請求書を書く場合は基本的に該当しません。

4. 発行日

基本的には、発注者が指定する締日を記載します。請求書の作成日ではないので注意しましょう。

5. 支払期日

双方で取り決めた支払日を記載します(「下請代金支払遅延等防止法」では、支払期日は受領より60日以内としています)。支払遅延防止のために毎回記載するとよいでしょう。

6. 発行者

ご自身の名前を記載します。

7. 振込先

銀行名、支店名、口座の種類(当座・普通など)、口座の名義、口座番号を正確に記載します。振込手数料を負担してもらう場合は、その旨を記載します。

8. 特記事項

支払い期日が変更される条件や分割払いなど、請求と支払いに関して特別な条件がある場合に記載します。

9. 請求書番号

後で請求済みや入金などの確認が簡単にできるように、右上に請求書番号を記載します。

10. ※適格請求書(インボイス)の場合の項目

インボイス制度に対応した請求書の場合は、下記の項目も必要です。

- 登録番号

- 軽減税率の対象である旨の表記

- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考にしてください。

・インボイス制度を図解でわかりやすく解説!制度対応においてのチェックポイントや注意点は?

建設・建築業の請求書を作成する際のまとめ

建設業向けの請求書作成には、専用のテンプレートを活用することが効率的です。テンプレートでは、工事名、発注者情報、工事内容、数量、単価、合計金額など必要事項を明記します。書き方のポイントとしては、正確な情報入力、明瞭な金額表示、適切な支払い条件の記載が重要です。

また、クラウド請求書ソフトを使用することで、請求書の作成、送付、管理が簡単かつ迅速に行え、ミスの削減や業務効率化に寄与します。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

簡易書留の郵便料金はいくら?書き方と合わせて解説

簡易書留の郵便料金について、2024年10月1日からの料金はそのままの350円に据え置かれます。ただし、定型・定形外郵便物や普通はがきは値上げされるため注意が必要です。 本記事では、簡易書留の概要や料金総額の変動、オプションの利用方法に加え…

詳しくみるギャラ・出演料の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

「ギャラの請求書」は、フリーランスや個人事業主、芸能人、クリエイターなど、自身のサービスやパフォーマンス、作品を提供し、その対価として報酬(ギャラ)を受け取る職種の人々が使用します。 仕事を完了した後や、契約に基づいて特定のタイミングでクラ…

詳しくみる請求書の意味や役割は?見積書や領収書との違いも解説

ビジネスでは日常的に請求書のやり取りが生じます。しかし普段、当たり前のように扱っていることから、法律的な観点から役割や意味を考えたことがない人もいるのではないでしょうか。 この記事では、請求書の意味や役割などの基礎知識のほか、見積書や領収書…

詳しくみる請求書発行のアウトソーシングとは?利用のメリットや代行サービスを紹介

請求書発行業務は工程が多く、毎月の定型作業は担当者の負担になります。アウトソーシングすれば負担を軽減でき、空いた時間でコア業務に専念できることなどがメリットです。人件費や印刷代などのコスト削減にもつながるでしょう。 本記事では、請求書発行業…

詳しくみる請求漏れや支払い拒否が発生した!対応方法や時効、防止策について解説

請求漏れや支払い拒否が発生した場合、代金は未回収の状態です。請求が漏れていても支払い義務は存在し、回収に向けた対応をとらなければなりません。請求漏れは資金繰りの悪化につながるだけでなく、売掛債権が時効で消滅する可能性もあります。 本記事では…

詳しくみる請求書を送る際の封筒の書き方は?送付する際のマナーや封筒の選び方も紹介

請求書における封筒の書き方は、ビジネスにおいて重要なマナーのひとつです。正確な宛名記載や適切な封筒選びは、取引先との信頼関係を築くうえで欠かせません。 本記事では、請求書を送る際の封筒の書き方や送付時のマナー、封筒の選び方について詳しく解説…

詳しくみる_1-713x1024-1.jpg)