- 更新日 : 2024年10月17日

納品書と請求書の違いって?取引に不可欠な4大書類の役割をまとめてみた

自分が持っているスキルを武器にフリーランスとして独立する方が多いですが、専門的な分野に特化しているがゆえに、一般的な商慣習での書類の流れを明確に理解できていない方もいるのではないでしょうか。

もちろん事務処理を担当してくれる方を雇うことができれば解決する問題もありますが、そこまでに至らない場合は、やはり自分で管理する必要があるでしょう。

そこで今回は取引に不可欠な書類である見積書、納品書、請求書、領収書のそれぞれの役割と、各書類を用いる場面での注意点を併せてご紹介します。ぜひ実際の利用シーンを思い浮かべながら、読み進めてみてください。

目次

納品書と請求書の違い

納品書と請求書は、取引に関連する文書ですが、目的と情報の内容に違いがあります。

- 納品書:

- 請求書:

- 目的:請求書は、提供された商品やサービスの対価として、支払を請求するための文書です。

- 内容:請求する商品やサービスの価格、支払総額、支払い条件(支払期限や支払方法など)、発行日が記載されています。

- 発行のタイミング:請求書は通常、月に一度、月締めで発行されます。同じ取引先と複数回の取引がある場合でも、月末にまとめて一枚の請求書として発行されることが一般的です。

- 保管期間:適格請求書の場合、法人・個人事業主ともに7年間の保存(そうでない場合は、個人事業主の場合は5年)

要するに、納品書は「何がいつ届いたか」を示し、請求書は「いくら支払うべきか」を示します。通常、商品やサービスが提供された後に納品書が発行され、その後で請求書が発行される流れになります。

まずは取引の流れを理解しよう

一般的な取り引きの流れをシンプルに記載した場合は、以下の通りとなります。

- 依頼を受ける

- 依頼内容を元に見積書を発行する

- 先方からの申し込みにより正式受注する

- 納品と共に納品書を発行する

- 請求書を発行する

- 入金の確認をする

- 領収書を発行する

仕事を受けた側から発行する代表的な書類は見積書、納品書、請求書、領収書の4点です。納品書と請求書はまとめて納品書兼請求書とすることもできますし、仕事の内容や流れによっては納品書兼領収証とすることもできます。

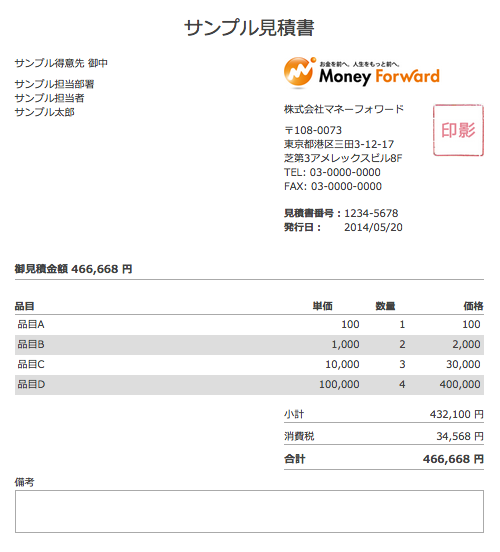

見積書の役割とオススメの運用方法

見積書の果たす役割には2つの側面があります。

1.依頼主との言った言わないのトラブルを避ける

見積書は依頼主に対して、これから行う予定の仕事内容とその金額を提案する書面となります。見積書なしで仕事を進めてしまうと仕事内容や金額面、納期などさまざまなトラブルが発生することが考えられます。

2.依頼主が比較検討するための材料

依頼主が社内で検討するための材料として、見積書の発行を依頼してくるケースもあります。見積書はその仕事に対するあなたの誠実さをアピールするためにも重要なものとなります。見積書の提出が早いほど、仕事も確実にしてくれるであろうという印象を与えることができます。

しかし、いくら見積の提出が早くても、そもそも依頼主の要望に合っていない内容が記載されている場合や、誤りがあるような場合には、かえって不誠実さをアピールしてしまいかねません。その点は機械的な対応という印象を与えないように、十分に気をつけましょう。

\エクセル不要!見積書をフォーム入力でラクに作成/

見積書の記載事項

見積書がトラブル防止、比較検討の材料であるとわかれば、見積書の記載内容は自ずとわかってきます。具体的には以下の項目が含まれます。

- 見積書発行日

- 見積りの対象とした商品やサービスなど内容

- 明細金額と合計金額

- 見積書有効期限

ExcelやWordで作成することもできますが、専用の請求書ソフトを使うと効率的かつ、ミスを減らして作成することができます。あらかじめフォーマットデータなども含んでいるため、ビジネス文書作成などの実務経験のない駆け出しのフリーランスにも役に立つことは間違いありません。

請求書ソフトを利用すれば、例えば、見積書に入力した内容をそのまま請求書や領収書のデータとして使用することも簡単にできます。また、再度お仕事をすることになった依頼主の場合には、前回のデータに修正を加え、簡単に見積書を作成することができるなど、作業の効率化を図ることができます。

前回の見積書データを活用することも、見積書のデータを請求書や領収書に転用することも簡単に行えるため、間違えが起こる可能性も低くなり、依頼主からの信頼向上につながります。

見積書はお互いが気持ちよく取引するために必要な書類です。気持ちをこめて作成するように心がけましょう。

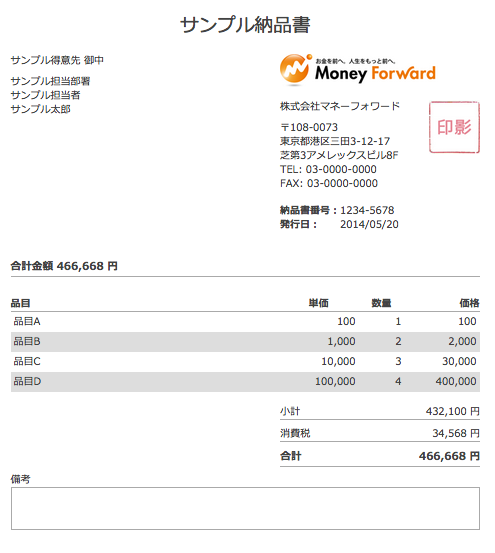

納品書の果たす役割

納品する際に、納品物と一緒に同封することになるのが納品書です。納品書の大きな役割は依頼主を安心させることにあります。

仮に、見慣れない商品だけ送付したとすると「これは発注した商品のうち、どれだったっけ?」と依頼主が、こちらが納品した商品が何であるかを判断できない場合があるかもしれません。納品書を同封することで、依頼主は何が送られてきたのかを確認できるようになります。

納品書には、納品日、納品した商品などの名称、数量、金額などを記載します。

\納品書もラクに作れる/

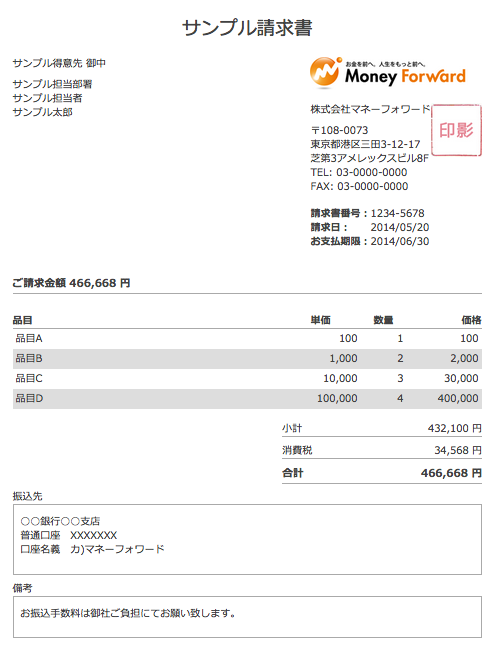

請求書に関する注意点

取引書類で一番トラブルが多いのが請求書です。以下の2点に注意することが必要になります。

1.基本的には請求書を送らないと払ってもらえない

仕事の完了や締日などのタイミングで、依頼主に対して請求書を送付しなければ、基本的には支払ってもらえません。親切な依頼主であれば、毎月〇日までに請求書を送付してくださいと発行を促してくれますが、請求書を送付しない限り入金されることはありませんので、請求書の送付漏れには注意しましょう。

2.依頼主が適切に確認できる方法で送付する

依頼主に入金してもらうための大切な書類です。まだまだ郵送することも多いですが、最近ではメールなどにPDFを添付して送るケースなども増えてきています。また、急ぎの場合で、依頼主がメールを使えないケースではFAXで送付することもありますが、このような場合には原紙も後ほど郵送しておく方が適切と考えられます。

依頼主に入金を頂くための重要な書類になりますので、依頼主が見過ごしてしまうことのないよう、確実に受取ってもらえる方法を選択しましょう。

\請求書もラクに作れる/

請求書の記載事項

請求書の記載事項には、主に以下の項目が含まれます。

- 請求書発行日付

- 請求金額

- 入金期日

- 振込先

請求書の発行日付はその都度振り込んでもらえるのであれば、実際に発行した日付で問題ありません。納品日よりあとの日付になることが多くなります。

依頼主が、末締めなど一定期間で区切ってまとめて支払うシステムをとっているのであれば、その締め日に合わせた日付で発行します。締日が、例えば土日祝日であっても日を調整する必要はなく、その締め日で問題ありません。

領収書に関する基礎的な知識

領収書は代金を受領してから発行するもので、何らかの対価として代金を受け取ったことを証明する書類となります。

領収書はあくまでも入金を確認したあとで発行する書類です。入金確認前に請求書と間違えて発行してしまうと、実際には代金を受け取っていないにも関わらず、受け取ったという扱いになり、依頼主も混乱してしまうことがあるので注意しましょう。

民法第486条では「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」と規定しています。業務上で用いる物品を自分で支払った場合など、あとで会社に請求するための手段として領収書が必要になります。

また、あとから金額の変更をされることを防ぐため、以下のような表記を用いることが必要となります。

(1)¥□□□,□□□※

(2)¥□□□,□□□−

(3)金□□□,□□□円也

- 金額の数字の部分には3桁ごとに「,(カンマ)」を入れる

- 先頭に「¥(円マーク)」か「金」を記載

- 末尾には「※(米印)」か「−(ハイフン)」を記載

- それぞれの記号は数字と間隔をあけないように気をつけましょう

\領収書もラクに作れる/

領収書の記載事項

領収書に必要な記載事項には主に以下の項目が含まれます。

- 領収書発行日

- 宛名

- 領収金額

- 品名(但し書)

請求書の発行日付は、前述の通り依頼主の締日などに合わせますが、領収書の日付は純粋に受け取った日付とします。

依頼主が「月末に振込み、土日祝日を挟み着金が翌月になる場合」なども、原則はこちらに着金した翌月の日付で発行することになります。依頼主が前月の日付での領収書を希望したときに、前月中に振込んだ記録を確認できるのであれば、前月の振込日で領収書を発行する実務も行われています。

最後に

フリーランスの方など、個人で仕事を請け負っている方は最悪の場合、書類一つで信頼関係が崩れてしまうこともありえます。このため、ビジネスのいつのタイミングで、どのような書類を発行する必要があるのかを理解しておきましょう。

また、今回は書類の発行側からの記事でしたが、こちらが受取った書類(請求書や領収書など)を保管しておくことも重要です。税法上や商法上で帳簿や領収書には7年間や10年間の保管義務があります。仕事が完了したからといっても、すぐに破棄してしまわないように気を付けましょう!

納品書の作成が手間だと感じている方は納品書の作成が簡単な納品書ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」を是非試してみてください。

よくある質問

納品書とは?

納品する際に、納品物と一緒に同封することになるのが納品書です。詳しくはこちらをご覧ください。

納品書と請求書の違いは?

請求書は、依頼主に商品やサービスの対価として金銭の支払いを請求するためのものです。請求書は、詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

納品書の関連記事

新着記事

インボイス請求書の送付から保存まで 担当者が知っておくべき業務フロー

2023年10月から始まったインボイス制度により、請求書の作成から送付、保存までの一連の業務フローは見直しが必須となりました。特に、仕入税額控除の要件となる適格請求書(インボイス)…

詳しくみる発注依頼メールの件名はどう書く?例文付きで正しい書き方や注意点を解説

取引先に商品やサービスを依頼する際、発注依頼メールは欠かせないビジネスツールです。近年、紙の発注書ではなく、メールにPDFを添付して送るスタイルが主流となりつつあります。しかし、件…

詳しくみる「発注をかける」とは?意味や使い方をメール例文つきで解説

企業間の取引や業務委託の現場で「発注をかける」という言葉は頻繁に使われます。その正確な意味や使い方を理解しているでしょうか。 本記事では、発注の基本的な意味から、見積もり・納品・請…

詳しくみる発注ミスで落ち込んだときはどうする?原因・対処法・再発防止策を解説

発注ミスは、どんなに注意していても業務の現場では起こり得るものです。些細な確認不足から大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。担当者としては深く落ち込み、自信を失ってし…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかと…

詳しくみる特命発注とは?入札やコンペとの違い・手続きの流れ・注意点を解説

特命発注とは、発注者があらかじめ特定の1社に対して直接契約を結ぶ発注方式です。入札やコンペとは異なり、競争を行わないため、迅速さや柔軟性に優れる一方で、価格の妥当性や透明性への配慮…

詳しくみる