- 更新日 : 2024年10月17日

個人事業主(フリーランス)の納品書の書き方

個人事業主(フリーランス)にとって「納品書」は契約のとおり商品・サービスを納入した事実を示すためにも重要となります。

この記事では個人事業主(フリーランス)が知っておくべき納品書の基礎知識と書き方等について解説します。

作業フローと必要書類

一口に個人事業主(フリーランス)といっても、カフェやケーキ、ラーメン、パン、雑貨、花屋などの物販系から、デザイナーやライター、翻訳家、カメラマン(フォトグラファー)、プログラマーなどの専門職までさまざまな業種があります。それぞれの業界ごと、多少は商習慣が違っていることもあると思いますが、おおむねの作業の流れと交わされる書類は以下のとおりです。

2. 個人事業主などが依頼内容を元に見積書を発行

3. 発注者との合意のもと、個人事業主などが依頼を受注(発注者は注文書発行する場合もあります)

4. 個人事業主などは商品やサービスを納品するとともに納品書発行

5. 発注者が受領書、検品書を発行(検品書を受けた時点で、請求書の発行を兼ねる場合もあります)

6. 請求書発行(納品書兼請求書の場合もあります)

7. 個人事業主などが入金確認後、領収書発行

仕事を受けた側である、個人事業主(フリーランス)が発行する主な書類には、「見積書」、「納品書」、「請求書」、「領収書」があります。その業界の慣習や仕事の流れによっては発注書を発行しなかったり、納品書と請求書はまとめて「納品書兼請求書」としたり、ネット販売など前払い金にて商品の販売をする場合には「納品書兼領収証」としたりすることもあります。

書類の送付方法

書類の送付方法については・原本郵送・FAX・PDF等データ送信が考えられます。同じクライアントでも、見積書や納品書はFAXやデータ送信でいいけれども、請求書は原本を郵送してほしいなど、書類によって異なる場合があるのでどのような送付方法ができるのかは発行前に確認しましょう。

主な書類の役割

見積書と請求書

「見積書」は、取引相手から依頼があった商品やサービスなどの内容詳細、単価、数量、合計金額、条件などを書面化したものです。「相見積」と言って、複数の業者に見積書の提出を求めて、より条件のよいところを選ぶ場合もあります。

見積書の内容や金額、条件に納得し、合意したら発注に至ります。ここで発行する書類が「発注書」です。

発注書には、注文内容や金額、納期が記されています。これに対して受注者は、発注を受ける旨を記した「注文請書」を発行する場合もあります。

「請求書」は、納品した商品やサービスの対価をいただくための書類です。

納品書

商品やサービスを納品する際、納品する商品やサービスとともに届ける書類が「納品書」です。

納品書の役割のひとつは、発注者(納品先)を安心させることです。商品だけを届けた場合、この取引において契約していた数量や単価や金額を契約書と照らし合わせて確認しなければなりません。納品された商品・サービスがすべてそろっているか確認できず、発注者は不便を感じるかもしれません。

不便な印象を与えることになりますし、いかにも信頼性に欠ける納品と判断されかねません。ところが、納品書を添えることで一気に相手に安心感を与えることができるのです。

なお、納品書とともに「受領書」を同封する場合もあります。受領書は、確かに商品を受け取った、発注者が納品を確認したという証の書類です。

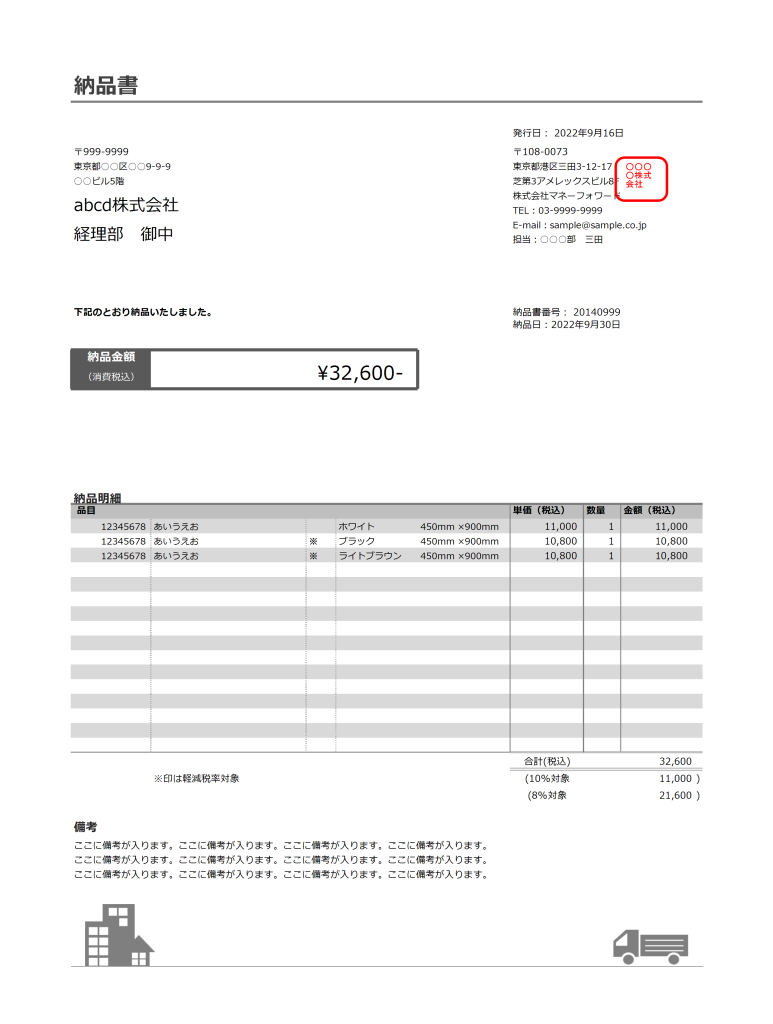

納品書の書き方

納品書の書き方についてはとくに決まりはありません。

主な記載事項は、以下の通りです。特定の業種によっては納品場所を記載することもあります。

- 案件のタイトル

- 自分の名前

- 住所

- 電話番号

- 相手方の名前

- 日付

- 商品名

- 個数

- 単価

- 合計金額

納品ごとに支払う時は、単価・金額・合計金額を記入して請求書と兼ねる納品書を作成することになります。

また、1カ月分をまとめて請求する(支払う)取引の場合は、納品書に金額を記入しないのが一般的です。

ただし、すでに見積書や発注書によって単価が決まっている場合は、確認の意味で単価や金額を記入しておくほうがいいでしょう。

いずれにしても、初めての取引相手については、納品書の書き方や記載事項を確認するようにしましょう。

納品書の発行を行うタイミング

納品書は、取引の証明や記録として非常に重要な役割を果たします。個人事業主の場合、納品書を発行するタイミングを把握することが大切です。ここでは、納品書を発行すべき具体的なタイミングについて詳しく説明します。

取引完了後

最も一般的な納品書の発行タイミングは、取引が完了した後です。このタイミングで納品書を発行する理由は、相手方に対して提供した商品やサービスが何であったかを明確にするためです。取引が完了したら、次のような内容を確認してから納品書を作成しましょう:

- 提供した商品名やサービス内容

- 数量や単価

- 取引日

- 取引先の情報

請求書発行時

納品書と請求書は密接に関連しています。請求書を発行する際に同時に納品書を発行することもあります。この方法では、顧客に取引内容を一緒に確認してもらうことができるため、後々のトラブルを防ぐことができます。請求書と納品書の両方を一緒に送る際のポイントは以下の通りです:

- 請求金額や支払期日を明確に記載

- 納品書内でのサービスや商品の記載と一致させる

- カバーレターを添えて送付することで、内容を明確にする

定期的に商品やサービスを提供する時

定期的に商品やサービスを提供している場合、納品書の発行タイミングは取引ごとに異なることがあります。月次や週次での契約の場合、それぞれの取引ごとに納品書を発行することが求められます。定期的な取引においては、以下の点を考慮しましょう:

- 毎回の取引内容に一貫性を持たせる

- 定期納品のスケジュールを設定し、納品書もそのタイミングに合わせて発行

- 取引記録としての役割を忘れずに保持

このように、納品書の発行タイミングは取引の種類や状況によって変わるため、自身のビジネスモデルに合ったルールを守ることが重要です。

まとめ

個人事業主にとって、納品書の適切な書き方は業務の信頼性を高める重要な要素です。

納品書は取引の証明書としてだけでなく、顧客とのコミュニケーションツールとしても機能します。発行タイミングや記載内容をしっかりと理解することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引を促進できます。是非、この知識を活用して、信頼できるビジネスパートナーとしての立場を確立していきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

納品書の関連記事

新着記事

インボイス請求書の送付から保存まで 担当者が知っておくべき業務フロー

2023年10月から始まったインボイス制度により、請求書の作成から送付、保存までの一連の業務フローは見直しが必須となりました。特に、仕入税額控除の要件となる適格請求書(インボイス)…

詳しくみる発注依頼メールの件名はどう書く?例文付きで正しい書き方や注意点を解説

取引先に商品やサービスを依頼する際、発注依頼メールは欠かせないビジネスツールです。近年、紙の発注書ではなく、メールにPDFを添付して送るスタイルが主流となりつつあります。しかし、件…

詳しくみる「発注をかける」とは?意味や使い方をメール例文つきで解説

企業間の取引や業務委託の現場で「発注をかける」という言葉は頻繁に使われます。その正確な意味や使い方を理解しているでしょうか。 本記事では、発注の基本的な意味から、見積もり・納品・請…

詳しくみる発注ミスで落ち込んだときはどうする?原因・対処法・再発防止策を解説

発注ミスは、どんなに注意していても業務の現場では起こり得るものです。些細な確認不足から大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。担当者としては深く落ち込み、自信を失ってし…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかと…

詳しくみる特命発注とは?入札やコンペとの違い・手続きの流れ・注意点を解説

特命発注とは、発注者があらかじめ特定の1社に対して直接契約を結ぶ発注方式です。入札やコンペとは異なり、競争を行わないため、迅速さや柔軟性に優れる一方で、価格の妥当性や透明性への配慮…

詳しくみる