- 更新日 : 2024年10月17日

請求書の分割は違法?それとも合法?ルールや書き方、トラブル防止について解説

請求を分割して発行することは可能です。ただし、取引先との同意がなければ違法になったり、取引先の信用を失ったりするリスクもあります。

本記事では、分割請求が違法とされるケースとされないケースについて解説します。分割請求するメリットとデメリット、請求書発行時の注意点、よくあるトラブルと防止策も紹介しますので、請求書管理に役立ててください。

目次

請求書は合意があれば分割可能

取引先との合意があれば請求書の分割は可能で、違法ではありません。しかし、取引先の合意がない場合は、契約違反となり契約取消しや損害賠償のリスクもあります。また、法律上、請求書の分割が認められないケースもあります。

分割が可能かどうかをきちんと認識しない場合、違法となったり、取引先の信用を失ったりする可能性もあるため注意しましょう。

請求書の分割請求が違法とされないケース

請求書の分割請求が違法とされない主なケースは次の通りです。

- 部署や部門別に請求書を分割するケース

- 取引先の負担軽減のために分割払いするケース

それぞれのケースについて解説します。

社内の部署ごとに分割して請求するケース

販売した商品やサービス内容によっては、同じ会社でも部署ごとに請求書を発行するケースもあり、取引先が合意していれば問題はありません。また、本社や支社ごとに請求書を分割して発行するケースも同様です。

取引先の負担軽減のために分割払いするケース

支払いが高額になる場合など、取引先の負担軽減のために分割払いにすることも問題ありません。ただし、分割請求するときは、支払いごとに分割して請求書を発行しなければなりません。

また、取引先の負担軽減が目的でも、分割請求するときは取引先との合意は必要です。取引先の合意をきちんと確認するとともに、分割払いにする取り決めを契約書に記載するなどしてトラブルの発生を避けましょう。

請求書の分割請求が違法とされるケース

請求書の分割請求が違法とされる主なケースは次の通りです。

- 一括支払いの契約で請求書を分割するケース

- 売上や利益を分散させるために分割請求するケース

それぞれのケースについて解説します。

一括支払いの契約で請求書を分割するケース

契約書で「一括支払い」が決められているにもかかわらず、自社の都合で分割して請求することは契約違反です。契約不履行による契約解除や損害賠償請求のリスクもあります。

また、取引先との関係が悪化して売上に悪影響が出たり、企業が社会的信用を失ったりすることも考えられます。

売上や利益を分散させるために分割請求するケース

税金逃れを目的として売上や利益を分散させるために分割請求することは、脱税行為に当たるため注意しましょう。

たとえば、分割請求により利益を次の事業年度に繰越して、今事業年度の税金を抑えようとする行為などが該当します。税務署に脱税の疑いを持たれると刑事罰が科せられたり、税務調査や追徴課税を受けたりして、社会的信用を失うことも考えられます。

請求書を分割するメリット

請求書を分割する主なメリットは次の通りです。

- 支払いの負担を軽減する

- 支払いの遅延を防止する

- 資金繰りを計画しやすい

それぞれのメリットについて解説します。

支払いの負担を軽減する

一度に高額の支払いが難しい取引先にとっては、分割請求によって支払い負担を軽減できるというメリットがあります。

高額な支払いで取引先の資金繰りが厳しくなると、手形割引を利用して収益が悪化したり、無理な融資を受けたりすることもあるでしょう。また、必要な投資を手控えて事業活動が停滞するリスクもあります。分割請求によって取引先を手助けすることで、良好な取引関係の継続が期待できます。

支払いの遅延を防止する

分割請求は、支払いの遅延を防止する効果もあります。取引先が一括支払いする資金を準備できなくて、支払いができないという事態を回避できるためです。分割請求で支払い金額が少なくなれば、取引先も払いやすくなるでしょう。

企業にとっては、支払い余力の少ない取引先にも高額の商品やサービスを販売したいケースがあります。支払い遅延のリスクを抑えながら、売上を伸ばすためにも役立ちます。

資金繰りを計画しやすい

分割請求によって資金繰りに余裕ができれば、取引先は資金繰りを計画しやすくなります。

目先の支払いに追われることなく、長期的な視点で効率的に資金を活用できるでしょう。

また、資金繰りが改善すると銀行からの評価も高まり、企業の成長や安定に必要な資金を調達しやすくなることも考えられます。取引先の経営が安定すると、安心して取引を継続できます。

請求書を分割するデメリット

請求書を分割する主なデメリットは次の通りです。

- 請求書の管理が煩雑になる

- 請求漏れのリスクがある

- 法律や社内規定に違反しないかチェックが必要

それぞれのデメリットについて解説します。

請求書の管理が煩雑になる

請求書を分割することによって、請求書の発行回数や入金のチェックが増え請求書の管理が煩雑になります。最終的に全額が入金されたかどうかも確認が必要です。業績管理においても、どこまで入金されたかの把握が必要になるケースも考えられます。

請求書管理が煩雑になることによって業務効率が低下する可能性もあるため、分割請求書の発行業務を自動化するシステムの導入などを検討してみましょう。

請求漏れのリスクがある

請求回数が増えることによって、請求漏れのリスクも高まります。また、取引先の支払い回数も増えるため、支払い漏れが発生しやすくなります。

請求漏れや入金漏れを防ぐためのチェック体制が必要になるでしょう。

取引先とトラブルになる可能性がある

請求書の分割に関して取引先との認識に違いが生じた場合、取引先とトラブルになるリスクがあります。万一トラブルが発生すると、取引の停止など企業業績への悪影響も考えられます。

分割する回数や各期の支払い金額、支払い時期などについて、取引先と認識を共有してトラブルを防止しましょう。また、分割方法を書面に残すなどして、支払いに関する合意内容を確認しやすくする工夫も必要です。

請求書を分割して発行する際の書き方

請求書を分割して発行するときは、分割の内容がわかるように請求書の書き方に注意しましょう。分割請求書に記載が必要な項目や分割請求するときの注意点などについて解説します。

分割請求書に記載が必要な項目

分割請求書に記載が必要な項目は次の通りです。

- 宛先

- 提供する商品やサービスの内容(数量や金額を含む)

- 消費税の表示(税込み、税抜き、消費税の金額)

- 発行日

- 支払い方法

- 支払い期日

- 発行者

- 振込先(振込の場合)

- 特記事項(通常取引とは異なる特別な条件がある場合) など

特記事項として、「備考欄」に「分割支払いであること」や「分割の回数」、「各支払い期の支払い金額」「支払い期限」などを記載しましょう。

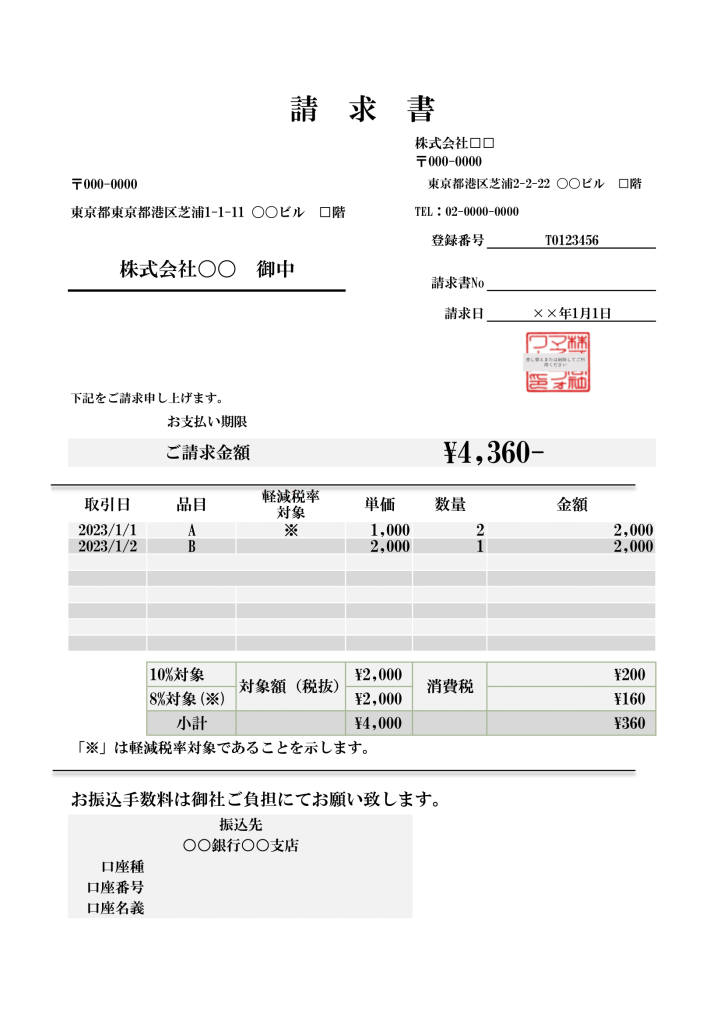

(分割請求書の記載例)

分割請求するときの注意点

分割請求するときは、請求漏れや入金漏れが発生しないように注意が必要です。

最初に、2回目以降の請求書をまとめて作成します。取引先との合意内容に基づき、分割回数や各支払い期の金額、支払い時期などを請求書に正確に記載しましょう。2回目以降の請求書の送付スケジュールを明確にし、請求漏れがないようにチェックする仕組みを準備します。

各支払い期の入金状況についても、漏れなくフォローする仕組みを作りましょう。請求書管理システムなどデジタルツールの活用で、請求書発行の手間や請求漏れのリスクを低減できます。

請求書テンプレート一覧-無料ダウンロード

分割請求の請求書を新たに作成するときは、企業向けのシステム会社やコンサルタント会社が無料で提供する情報やツールの活用がおすすめです。たとえば、マネーフォワード クラウド請求書では、さまざまなテンプレートを無料でダウンロードできます。

分割請求書でよくあるトラブルと防止策

請求書の分割によって、取引先とトラブルとなる主なケースは次の通りです。

- 契約時に支払い方法が明確でないケース

- 請求漏れが発生したケース

各ケースについてトラブルの内容と防止策を解説します。

契約時に支払い方法が明確でないケース

契約時に支払い方法を明確に定めていない場合、取引先との間に誤解が生じてトラブルになるリスクがあります。たとえば、分割回数や各支払い期の金額、支払い時期などについて取引先と認識が異なる場合などです。

契約時にきちんと話し合って支払い方法の合意を得るとともに、契約書に明記するなど、取引先との認識が生じないよう書面にて確認しましょう。当然ですが、支払い方法が明確でないことを利用して、取引先の同意のないまま分割請求すると大きなトラブルに発展する可能性もあります。

請求漏れが発生したケース

2回目以降の請求漏れが発生した場合も、取引先とトラブルになる可能性があります。時間が経過して請求漏れに気づき請求をした場合、取引先が支払いは終わったものと誤解してトラブルになったり、いい加減な企業と判断され信用を失ったりするリスクがあります。

支払い時期ごとの請求書発行や入金をチェックする仕組みやシステムの導入により、請求漏れの発生を防ぎましょう。

請求書分割の基本ルールを理解して適切に活用しよう!

取引先との合意があれば、請求書の分割は可能です。分割請求には、取引先の支払い負担を軽減したり、支払い遅延を防止したりする効果があります。ただし、取引先の合意なく勝手に請求を分割すると、契約違反で契約解除や損害賠償請求のリスクもあるので注意しましょう。

請求書分割の基本ルールとメリット・デメリットをよく理解して、利用の可否を判断しましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

インボイス制度 徹底解説(2024/10最新版)

インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。

そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。

電子帳簿保存法 徹底解説(2024/10最新版)

電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。

70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。

こんな場合どうする?インボイス制度の実務対応から見えた落とし穴

インボイス制度が始まり、実務上の課題や見落としていたポイントへの対応にお困りのご担当者様も多いのではないでしょうか?

「グループ子会社への立替請求」や「消費税申告準備」など、「こういう場合ってどうするの?」への対応策をご紹介いたします。

請求書発行・送付・入金消込サービスガイド

法改正に対応し、請求書関連業務を効率化するマネーフォワード クラウドの3つのプロダクトをご紹介をしています。

サービス導入を検討されている方にぜひご覧いただきたい資料です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

運送業向けの請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

運送業の請求書は、物流会社や個人で運送業を営むドライバーなどの職種の人が使用します。荷物を運ぶサービスを提供した後、そのサービスの対価として料金を請求するために請求書を発行します。…

詳しくみる角2封筒の郵便料金はいくら?速達・書留の追加方法も

角2封筒は定形外郵便の中でも利便性が高く、日常的に使用されるものです。しかし2024年10月の郵便料金値上げを控え、角2封筒の郵送コストを抑えたいと考えている人も多いのではないでし…

詳しくみる請求書が2枚以上にわたる場合の書き方を解説

受注量の増加や計算期間のズレなどが理由で、請求書が1枚に収まりきらない場合があります。請求書が複数枚にわたっても、法律や会計のルール上、何の問題もありません。ただし、送付先に請求書…

詳しくみる自動車整備関連の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

自動車整備請求書は、自動車整備士や整備工場の管理者などの職種の人が使用します。車の修理やメンテナンスを行った後、提供したサービスや交換した部品の詳細とそれにかかる費用を顧客に明示す…

詳しくみる請求明細書は請求書とどう違う?役割や項目を解説

請求明細書と請求書は基本的に同じものです。しかし、役割や記載項目に細かな違いがあるため、必要なタイミングで作成できるように書き方を知っておくといいでしょう。 本記事では、請求明細書…

詳しくみるゆうパックの料金(運賃)はいくら?サイズや送り方、宅急便との比較も

2024年10月1日から郵便料金値上げが行われます。経理担当者の中には、普段からゆうパックを用いて荷物の郵送を行っているという人もいるでしょう。では、ゆうパックは値上げの対象なので…

詳しくみる