- 更新日 : 2025年1月27日

自動車整備関連の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

自動車整備請求書は、自動車整備士や整備工場の管理者などの職種の人が使用します。車の修理やメンテナンスを行った後、提供したサービスや交換した部品の詳細とそれにかかる費用を顧客に明示するために作成されます。

整備が完了し、車を顧客に返却するタイミングで、請求書を発行し、顧客に対して支払いを請求する際に用いられます。請求書には作業内容、部品の価格、労働費、税金などが記載され、透明性を保ちながら顧客との取引を正式に確定させる役割を果たします。

当記事では、自動車整備関連の請求書を作りたい方向けに、自動車整備ならではの請求書の書き方のポイントと、自動車整備向けの無料テンプレートを紹介します。

目次

自動車整備の請求書を書く際のポイント・注意点

自動車整備関連事業者は、単発で仕事を請け負うケースが多く、都度請求書の作成・発行が求められます。以下のポイントに注意をして、請求書を作成・発行しましょう。

- インボイス登録が必要か確認する

- 下請法・独占禁止法に抵触していないか確認する

- マイナーパーツはまとめて請求する

それぞれのポイントについて解説します。

インボイス登録が必要か確認する

自動車整備事業者が課税売上1,000万円以下の免税事業者である場合も、仕入税額控除の適用を受ける場合は原則としてインボイス登録が必要です。ただし、取引相手が個人に限定される場合は、適格請求書の発行は求められない可能性があり、インボイス登録をしなくても事業に支障は出ないかもしれません。

しかし、取引相手に法人が含まれる場合は、適格請求書の発行が求められる可能性が高いと考えられます。取引先によっては「インボイス事業者の登録を済ませていないと、取引を継続できない」という方針を持っていることも想定されるため、場合によっては取引先が減り、収益減につながります。

請求書発行時のトラブルを回避するためにも、新しく取引をする相手だけでなく、過去に何度か取引をした相手にもインボイス登録番号の記載が必要か確認しておきましょう。記載するように求める取引先が多いときは、早めにインボイス登録を済ませることが必要です。

下請法・独占禁止法に抵触していないか確認する

インボイス登録をしていないこと、あるいは新たにインボイス登録をしたことをきっかけとして、下請法・独占禁止法に抵触する取引が行われる可能性があります。

下請法とは、資本力の大きな発注者が資本力の小さい事業者に発注する際に、代金を不当に減額することや返品・支払い遅延などを禁止する法律です。公正で自由な事業活動を促進する独立禁止法を補完する法律で、小規模事業者や個人事業主、フリーランスの保護のために施行されています。

仕入税額控除の適用は発注者にとってメリットがありますが、適用条件を満たすために資本力の小さい事業者に対して不当な条件を課すと、下請法・独占禁止法に抵触するかもしれません。委託事業者の対応に問題があると思われるときは、交渉して不当な取引を回避することが必要です。

マイナーパーツはまとめて請求する

自動車整備を実施するにあたり、さまざまなパーツを使用することになります。本来であれば使用したパーツごとに欄を設け、単価と金額をすべて請求書に記載しなくてはいけませんが、パーツの種類が多すぎるときは請求書の欄が長くなりすぎ、かえって見づらくなってしまう点に注意が必要です。

ビスやナットなどのマイナーパーツの単価・金額については、「点検費用」や「整備費用」などの大枠に含めて請求することをおすすめします。請求書がシンプルかつわかりやすくなります。

ただし、単価の高いフロントガラスやタイヤなどのパーツについては、欄を設けるか備考として追記するかのいずれかの方法を選択し、別途記載するほうが良いかもしれません。取引先から信頼を得るためにも、わかりやすさだけでなく透明性にもこだわって、請求書を作成することが大切です。

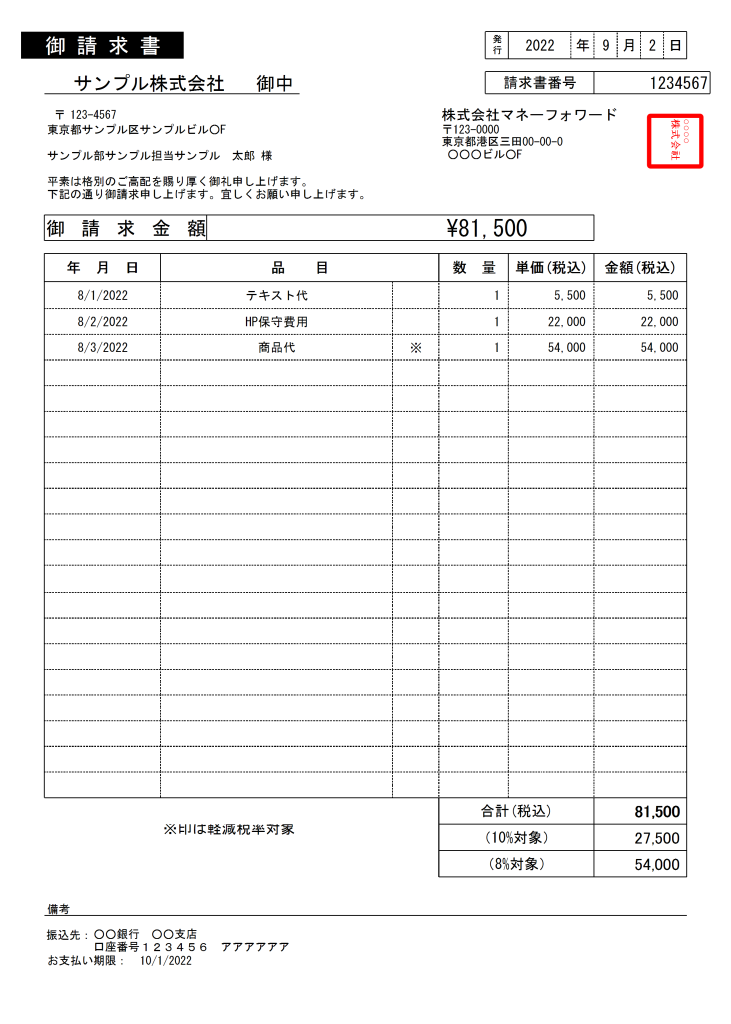

自動車整備向けの無料請求書テンプレート(インボイス制度対応)

自動車整備向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。品目・単位などは、あくまでサンプルで簡易的・汎用的に入力していますので、ご自身の業務に合わせて適宜カスタマイズしてみてください。

免税事業者向けのシンプル・汎用的な請求書テンプレート

免税事業者向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

請求書テンプレート一覧まとめはこちら

なお、自動車整備向けの請求書以外にも、様々な請求書テンプレートを無料でダウンロードしていただけますので、詳しくはこちらのページからご覧ください。

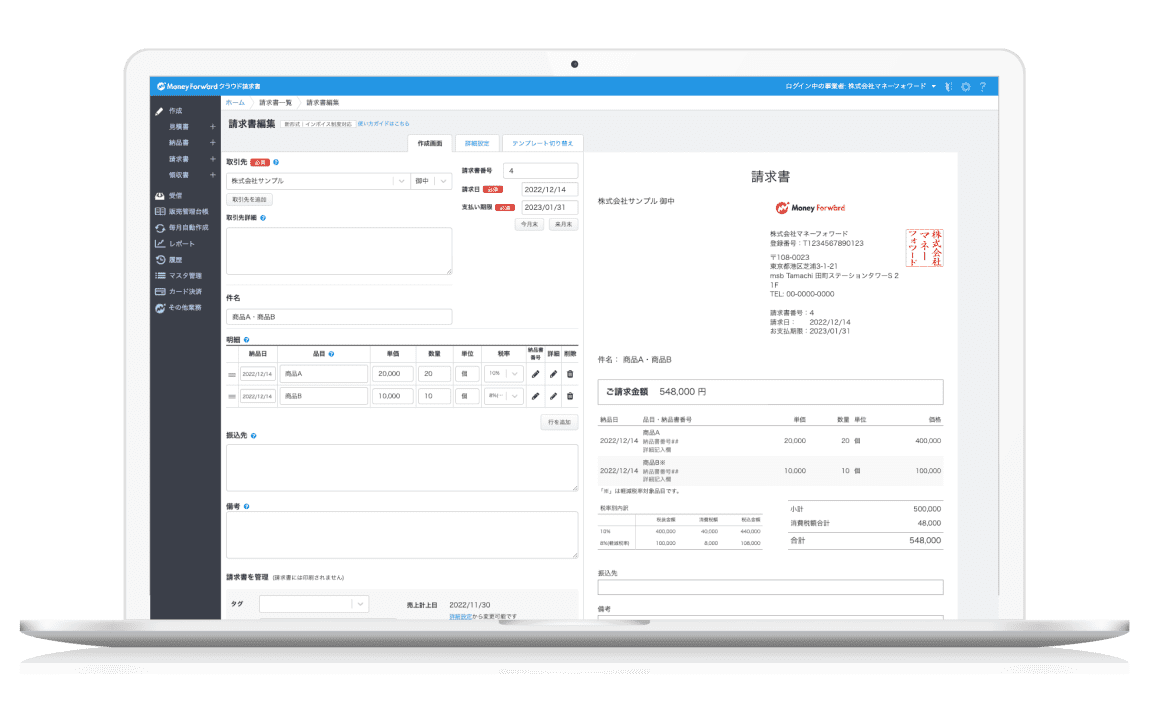

なお、マネーフォワード クラウド請求書では、エクセル不要でフォーム入力でカンタンに請求書を作成するが可能です。自動車整備用の請求書ももちろん作成できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

\フォーム入力で請求書をカンタン・自動作成!/

【項目別】自動車整備の請求書の書き方

続いて、請求書の書き方を項目別に解説します。

より詳しく知りたい方は、下記の記事に記載していますので、必要に応じてご参考ください。

1. 請求書のあて先

発注者の社名、事業部名、担当者名などを記載します。発注者とは異なる社名などを指定される場合もありますので事前に確認しましょう。

2. 請求内容

今回の請求対象となる商品名やサービス名、金額を記載します。数量がある場合は、数量も忘れずに記載します。また、取引先によって書き方が異なることもあります。

※(免責)なお、上記で紹介したテンプレートは汎用的・簡易的にサンプルを記載しているため、必ずしも以下で紹介する内容を網羅しているとは限らない点にご容赦くださいませ。

- 品目:

- 書き方: 品目欄には、実際に提供された整備サービスや交換された部品の具体的な名称を記載します。例えば、「オイル交換」、「ブレーキパッド交換」、「タイヤ交換」など、作業内容を具体的に明記します。

- ポイント: 提供された各サービスや部品について、できるだけ詳細に記述することが重要です。これにより、顧客が請求内容を明確に理解し、納得することができます。また、作業コードや部品番号があれば、それも併記すると良いでしょう。

- 単価:

- 書き方: 単価欄には、各サービスや部品の単位あたりの価格を記入します。サービスの場合は、その作業にかかる労働費の単価を、部品の場合はその部品の単価を記載します。

- ポイント: 単価を記載する際には、すべての価格が最新であり、事前に顧客と合意された価格であることを確認します。また、価格には消費税等の税込み価格を記載することが一般的です。

- 数量:

- 書き方: 数量欄には、提供されたサービスの回数や交換された部品の個数を記入します。例えば、オイル交換1回、ブレーキパッド2セットなど、サービスや部品の提供量を表します。

- ポイント: 数量は正確に記載し、部品交換の場合は交換された個数を、サービスの場合はそのサービスが行われた回数や時間を明確にします。これにより、請求の根拠が明確になり、顧客との信頼関係を築くことができます。

3. 消費税の表示

消費税の金額を明記します。

また、内訳に軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。

※軽減税率の対象は、一般飲食料品や、週2回以上発行される新聞なので、自動車整備の請求書を書く場合は基本的に該当しません。

4. 発行日

基本的には、発注者が指定する締日を記載します。請求書の作成日ではないので注意しましょう。

5. 支払期日

双方で取り決めた支払日を記載します(「下請代金支払遅延等防止法」では、支払期日は受領より60日以内としています)。支払遅延防止のために毎回記載するとよいでしょう。

6. 発行者

ご自身の名前を記載します。

7. 振込先

銀行名、支店名、口座の種類(当座・普通など)、口座の名義、口座番号を正確に記載します。振込手数料を負担してもらう場合は、その旨を記載します。

8. 特記事項

支払い期日が変更される条件や分割払いなど、請求と支払いに関して特別な条件がある場合に記載します。

9. 請求書番号

後で請求済みや入金などの確認が簡単にできるように、右上に請求書番号を記載します。

10. ※適格請求書(インボイス)の場合の項目

インボイス制度に対応した請求書の場合は、下記の項目も必要です。

- 登録番号

- 軽減税率の対象である旨の表記

- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考にしてください。

・インボイス制度を図解でわかりやすく解説!制度対応においてのチェックポイントや注意点は?

自動車整備の請求書を作成する際のまとめ

自動車整備の請求書作成において、テンプレートの活用は効率的で間違いを減らす方法です。テンプレートを用いることで、品目、単価、数量の記載ミスを防ぎ、請求書のプロフェッショナルな見た目を保証できます。また、クラウド請求書ソフトの使用を推奨します。

これにより、請求書の作成、送信、管理が簡単になり、時間とコストの節約につながります。請求書作成時は、サービスや部品の詳細を明確に記載し、顧客との信頼関係を築くことが重要です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

請求書と領収書の違いとは?発行方法や保管方法、紛失時の対応も解説

請求書と領収書はどちらも代金の支払いに関わる書類です。ただし、経理上と印紙税法で取り扱いが異なる点もあります。具体的にどのような違いがあるのか、また、請求書は領収書の代わりに使える…

詳しくみる請求書に品目や名目はどう書く?具体例つきで解説

請求書を発行する際、品目や名目の書き方に悩んだことがある方も多いでしょう。品目の書き方にルールはありませんが、取引内容がわかるよう具体的に記載することが大切です。また、軽減税率やイ…

詳しくみるダンボールの郵便料金・送料はいくら?主要3社の料金を比較

送付する荷物によっては、ダンボールに入れて送ることが必要です。ダンボールで荷物を送る場合の郵便料金についてまとめました。また、ヤマト運輸と佐川急便で送るときの送料や、各社で購入でき…

詳しくみる請求書の発行・受取などの処理業務を効率化するには?自動化におすすめのサービスも紹介

インボイス制度の施行やペーパーレス化の推進によって、請求処理をはじめとする経理業務が煩雑化しています。請求書の発行や受取をアナログで行っている場合、効率化できる余地は多いでしょう。…

詳しくみる医師の請求書の書き方

医師国家試験に合格して免許を与えられ、2年以上の臨床研修を終えると、本格的に医師としての業務につくことができます。 大学病院のように分業体制をとっている医療機関では、医師が自ら診療…

詳しくみる請求書の分割は違法?それとも合法?ルールや書き方、トラブル防止について解説

請求を分割して発行することは可能です。ただし、取引先との同意がなければ違法になったり、取引先の信用を失ったりするリスクもあります。 本記事では、分割請求が違法とされるケースとされな…

詳しくみる