- 更新日 : 2024年10月17日

送付状を手書きで作成するポイントは?書き方を解説

送付状を手書きで作成する場合に、知っておきたいルールやマナーについてまとめました。

請求書や見積書、履歴書などのビジネス文書を送付するときには、送付状をつけることが一般的です。

この記事では、手書きで送付状を作る際の正しい書き方を解説します。

目次

送付状を手書きにする場合とは?

送付状とは、封書の中に入っている書類の種類を示す文書です。書類を複数送付するときは、送付状を同封すると書類に抜け漏れがないか確認できます。

送付状は手書きでも、あるいはパソコンで作成して印刷しても問題ありません。実際にビジネス文書を送る場面では、ひな形があれば簡単に作成できるパソコンを利用するケースが多いでしょう。

しかし送付する直前に間違いがあることに気付き、パソコンで打ち直す時間がないときなどもあるかもしれません。場合によっては、手書きの送付状を作成するほうが早いこともあります。速やかに正確に手書きで送付状を作成できるように、記載項目などを覚えておくとよいでしょう。

また、求人に応募するときなどは、手書きの送付状にすることで受取側に好印象を与えられるケースもあります。応募者が多いと思われるときは、履歴書や職務経歴書などの書類をそろえ、手書きの送付状を添えることも選択肢のひとつでしょう。

手書きの送付状に記載すべき項目

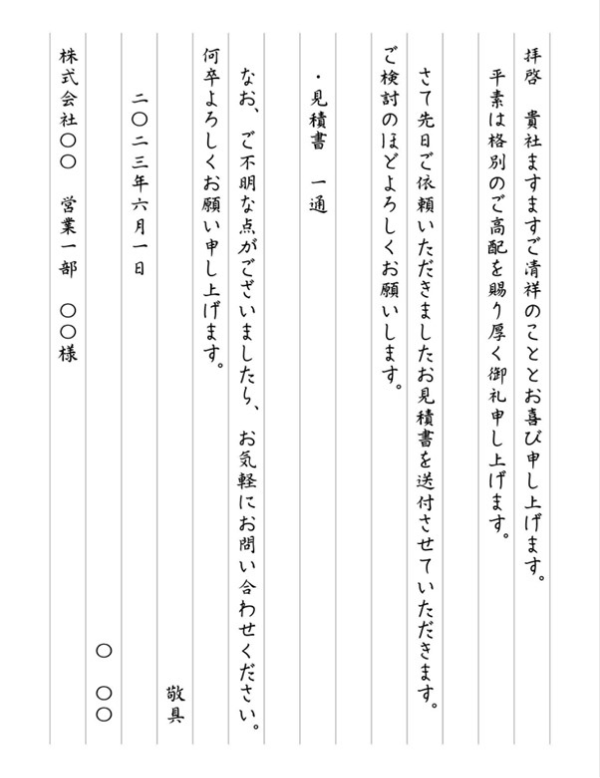

手書きの送付状とは、次のような文書を指します。書き方にルールはありませんが、含めておくと良い項目について紹介します。

頭語

文章を始める前に「頭語」を記載します。頭語にはいくつか種類がありますが、ビジネス文書の場合は「拝啓」を使うことが一般的です。1マス分空けてから続きの文章「貴社ますます〜」を記載します。

時候の挨拶

頭語の次に一言季節の言葉を挟むことで、より丁寧な印象を与えられます。

時候の挨拶をする場合は「〇〇の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」などを定型文として用います。〇〇には季節を示す言葉を入れてください。たとえば6月なら梅雨、薄暑などが適切です。

書類の枚数

送付状は本来、書類の抜け漏れをなくすための文書です。そのため、封入している書類の種類と枚数は忘れずに記載しましょう。

結語

結語は文章の最後に記載する言葉です。頭語と対になるため、パターンを覚えておきましょう。頭語が「拝啓」であれば「敬具」が一般的です。

日付

投函する日を記載します。万が一、郵便事情により相手に届くのに時間がかかったときのためにも、投函する日を記載しておくとよいでしょう。

氏名・宛名

自分の名前は下、宛名は上になるように配置します。相手の名前には「様」をつけることが一般的です。

手書きの送付状を書く際のポイント

手書きは縦書きが基本です。書き損じたときは修正ペンや修正テープは使用しないで、最初から書き直しましょう。消せるペン(鉛筆や摩擦により消えるボールペン)は使用しないことも、基本ルールです。

封筒も手書きで作成する場合

FAXで送信する場合、封筒は必要ありませんが、郵送する場合は封筒に入れる必要があります。手書きで送付状を作成したときは、封筒もあわせて手書きで作るケースもあるでしょう。

また、パソコンで作成される封筒が多いため、手書きにすると印象に残りやすいと言えます

封筒も手書きするときは、いくつかルールを覚えておくとスムーズに作成できます。次の基本ルールを押さえておきましょう。

- 宛名が大きくなるように調整する

- 数字は漢数字を用いる

- 所属部署名は会社名の下に記載する

- 会社名が長い場合は横の行に記載する

丁寧な印象を与える送付状は手書きで作成しよう

手書きは丁寧な印象を与えます。履歴書を送付するときや、パソコンをすぐに使えない状況のときのためにも、手書きで作成する方法を覚えておきましょう。

しかし、書き損じたときは、最初から作成する必要があるため、大変であることも事実です。正確さや速さを重視する場合は、パソコンで作成し、印刷するほうがよいでしょう。

よくある質問

送付状を手書きで作成するケースはある?

投函する直前に誤字に気付いたときなどは、手書きで対応できます。また、求人に応募するときなど多くの文書が届くことが予想されるときは、手書きで送付状を作成することでインパクトを与えられる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。

手書きで送付状を作る際のポイントは?

縦書きが基本となります。頭語と結語、簡単な時候の挨拶、氏名と宛名、投函日、書類の枚数を忘れずに含めます。書き損じたときは修正テープなどは使用せず、最初から作成し直します。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

送付状の関連記事

新着記事

インボイス請求書の送付から保存まで 担当者が知っておくべき業務フロー

2023年10月から始まったインボイス制度により、請求書の作成から送付、保存までの一連の業務フローは見直しが必須となりました。特に、仕入税額控除の要件となる適格請求書(インボイス)…

詳しくみる発注依頼メールの件名はどう書く?例文付きで正しい書き方や注意点を解説

取引先に商品やサービスを依頼する際、発注依頼メールは欠かせないビジネスツールです。近年、紙の発注書ではなく、メールにPDFを添付して送るスタイルが主流となりつつあります。しかし、件…

詳しくみる「発注をかける」とは?意味や使い方をメール例文つきで解説

企業間の取引や業務委託の現場で「発注をかける」という言葉は頻繁に使われます。その正確な意味や使い方を理解しているでしょうか。 本記事では、発注の基本的な意味から、見積もり・納品・請…

詳しくみる発注ミスで落ち込んだときはどうする?原因・対処法・再発防止策を解説

発注ミスは、どんなに注意していても業務の現場では起こり得るものです。些細な確認不足から大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。担当者としては深く落ち込み、自信を失ってし…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかと…

詳しくみる特命発注とは?入札やコンペとの違い・手続きの流れ・注意点を解説

特命発注とは、発注者があらかじめ特定の1社に対して直接契約を結ぶ発注方式です。入札やコンペとは異なり、競争を行わないため、迅速さや柔軟性に優れる一方で、価格の妥当性や透明性への配慮…

詳しくみる