- 更新日 : 2024年10月17日

請求書に同封する送り状の書き方は?テンプレートをもとに解説

取引先に商品代金等の請求書を送付する際は、送り状(添え状、カバーレター)を同封することが多いです。この送り状とはどのような役割を持つ書類なのでしょうか。

今回は送り状の記載項目や書き方、送る際に気をつけること、そして送り状が不要なケースについてご紹介します。取引の際のマナーを見直したい方はぜひご覧ください。

目次

請求書に同封する送り状(送付状)とは

送り状は「送付状」「添え状」「カバーレター」とも呼ばれる書類の一種です。一般的には、取引先などに書類を送付する際は送り状を同封するのがマナーとされています。

送り状の同封には、送った請求書や添付書類等の概要、送付した枚数を相手に伝えるなどの役割があります。送付した書類の概要を送り状に記載しておくと、本来送付すべき書類と内容や点数が異なっていた場合に気づきやすくなります。送り状を同封することで、取引先に丁寧な印象も与えられるでしょう。

また、請求書を送付する側にも送り状の同封はメリットがります。送り状には送付する請求書の概要や枚数を記載するため、封をする前の確認時点で間違いに気づける可能性も高くなるのです。

ただし、送り状の同封は義務ではありません。送付する書類の誤りに気がつきやすいという点を考えると、取引先および自社にとってメリットが大きい行為であるといえるでしょう。

送り状について、テンプレートをもとに解説

送り状にはある程度の慣例はあるものの、法的に定められたフォーマットはありませんので、自社で好きなように作ることができます。マネーフォワードでは、以下のページで送り状のテンプレートを無料で提供しています。

紹介しているテンプレートは、会社宛てに使えるシンプルなものから、個人客宛てに使えるおしゃれなものまでさまざまです。自社に合ったものを探して利用してみてください。

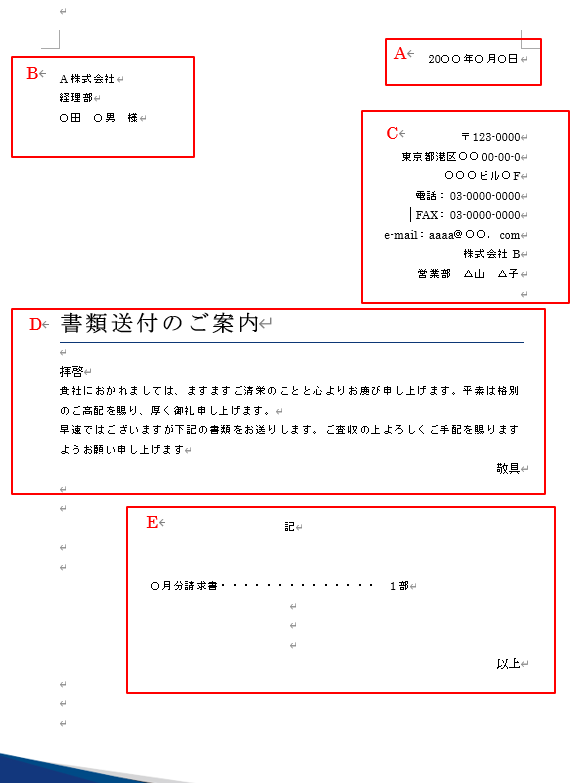

参考までに、シンプルなテンプレートを使った送り状の書き方について見てみましょう。

各項目に記載している内容は以下のとおりです。

A:送付日

B:宛先

C:送付元の情報

D:挨拶(前文)・本文・末文

E:送付内容

記載項目については次章で詳しくご紹介します。

請求書に同封する送り状の記載項目

請求書の送り状のフォーマットには決まりがないことをご紹介しましたが、記載すべき項目はありますので押さえておきましょう。

| 記載項目 | 詳細 |

|---|---|

| 送付日 | 送付日の記載は必要です。いつ送られたものなのかをはっきりさせておきましょう。 一般的には右上に右揃えで記載します。なお、送付日と請求書の日付が異なっていても問題にはなりません。 |

| 宛先 | 送付書の左上部に左揃えで送り先の会社名や部署名、役職名・担当者名を記載します。社名・部署名のみの場合は「社名 部署名 御中」、社名・部署名・役職名・担当者名の場合は「社名 部署名 役職名 担当者名 様」と敬称をつけてください。 これらを入れておくことで、担当部署・担当者に届けてもらいやすくなります。また、万が一送り先を間違っていた場合にも先方に気づいてもらえる確率が高くなるでしょう。 |

| 送付元の情報 | 社名、部署名、送付者(担当者)、電話番号、メールアドレスといった、送付元の情報を記載します。 失礼のないように、送付先の社名等よりも下部に記載するようにしてください。どこから送られてきた書類(請求書)なのかが一目で分かります。 |

| 送付内容 | 送付した書類(請求書)の内容や枚数を記載しておくと、送付内容のチェックリストとして活用できます。 |

送り状の書き方について

送り状の文章は基本的に「前文」「本文」「末文」という3つの項目で構成されます。書き方の例についてご紹介します。

■前文

挨拶部分です。 一般的には「拝啓」から書き始め、時候の挨拶などを記載する場合もあります。

【例】

- 貴社におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。

- 晩秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、日ごろの取引のお礼を入れるのもよいでしょう。

【例】

- 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

■本文

送付した書類の種類や内容を記載します。別途、送付内容を記載する場合は、そちらにつなげる文章を書いてください。

【例】

- 請求書をお送りします

- (別に記載の「送付内容」につなげる場合)下記の書類をお送りします

支払期日について記載する場合は本文に入れてください。

【例】

- 〇月〇日までのお支払いをお願いいたします

■末文

締めの挨拶も入れてください。

【例】

- ご査収の程、よろしくお願いいたします。

挨拶文を「拝啓」で始めた場合は、文末に「敬具」の記載も忘れないようにしましょう。

送り状を同封する際に気をつけること

送り状を同封する場合の請求書の送り方やマナーについてご紹介します。

送り状は簡潔に書く

送り状は1枚の紙にまとまるよう簡潔に書きましょう。また、請求書と重ねる際は送り状が上になるようにしてください。

送る際はなるべく折り曲げない

請求書・送り状はなるべく折り曲げず、大きめの封筒で送ってください。やむを得ず折り曲げる際は、開くと相手の会社名・担当者名がすぐに確認できるよう、下から折った「三つ折り」で送るのもマナーです。

郵送する

請求書は信書便法上の「信書」に当たる場合があります。信書とは信書便法において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されており、郵便法において日本郵便以外の事業者が信書を配達することが原則禁止されています。

しかし、近年では電子データによる請求書の送付が増加しています。電子データ化された請求書は信書に該当しないため、個人が電子データ化された請求書をメール等で送付しても違法にはなりません。

請求書に送り状の同封が不要な場合

ここまで、請求書に同封する送り状の書き方・送付の仕方についてご紹介しましたが、メールなどの電磁的方法で請求書を送信する場合は送り状の同封が不要です。

ただし、メールで送信する際に挨拶文が全く不要というわけではありません。宛先、挨拶、送信したものの内容は、送り状を添付する場合と同様に必ずメール本文に記載しましょう。

また、取引先の中には、事前にメールで請求内容を確認し、改めて紙の請求書も送ってほしいという会社もあるかもしれません。その場合は、二重請求・二重支払いを防ぐためにも、紙の請求書に添付する送り状に「〇月〇日、メールにて送信済みの内容です」など、事前に送った内容と同じものであることを記載し、どの請求書が原本であるかを明確にしておきましょう。

近年、ペーパーレス対応を進める企業では送り状の省略を進める流れが生まれています。もし自社で送り状を省略することになったなら、いつからどのような内容で送り状を省略することになったのか、時期と理由を相手方にお知らせしておきましょう。

送り状はビジネスにおけるコミュニケーションの一環とも考えらていることが多いので、先方への失礼にならないようなマナーを心掛けるとよいでしょう。

円滑な取引のためにも請求書へは送り状を添付しよう

請求書を送付する際は送り状(「送付状」「添え状」「カバーレター」とも呼ばれます)を同封するのがマナーです。送り状には内容等に間違いがないことを確認できるよう、送付元や送付先、送付内容を必ず記載してください。また、挨拶文も忘れずに入れましょう。

なお、メールに添付して請求書を送る際は送り状の添付は不要です。ただし、何を送るのかをはっきり伝えるため、そしてマナーとして、メール本文に挨拶や送付内容等は必ず入れるようにしてください。

よくある質問

請求書に同封する送り状とはどのような書類?

送付元や送付先を明確にし、どのような書類が送られてきているかを伝えるための書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

請求書に送り状を同封しないでいい場合は?

メールで請求書を送る場合は送り状の同封をする必要はありません。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

飲食店の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

飲食店の請求書は、主に経理担当者や店長、オーナーなどの職種の人が使用します。請求書は、飲食店が仕入れた食材や飲料、サービス、または設備の購入などに関して、供給業者からの支払いを要求…

詳しくみるイラストレーターの請求書の書き方を解説!テンプレートも

フリーランスのイラストレーターは、請求書を出さなければ報酬を受け取ることができないため、請求書の書き方を知っておかなければなりません。また、会社で納税手続きを行なってもらえる給与所…

詳しくみる封筒と用紙の重さで郵便料金はどれくらい変わる?料金の目安も

郵便料金は、重さによって料金が変わります。サイズが定形郵便の範囲でも、総重量がオーバーすると規格が変わって料金が高くなるため、注意してください。2024年10月から郵便料金が値上が…

詳しくみる請求書の内訳の書き方は?請求明細書を発行するケースも解説

請求書とは、取引先へ商品やサービスを提供したあと、代金の支払いを請求するために作成する書類です。請求内容の確認にはそれぞれ商品やサービス名、単価などを内訳で明確にする必要があり、項…

詳しくみる副業で請求書のやり取りをする際のポイントは?インボイス制度対応についても紹介

副業で請求書を発行する際、フリーランス・個人事業主と同様に必要事項を記載しなければなりません。また、インボイス制度が始まると、請求書・見積書・納品書・領収書に登録番号を記載するケー…

詳しくみる不動産事業・賃貸の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

不動産関連の請求書は、主に不動産業界で働く仲介業者、管理会社の従業員、または不動産投資家などが使用することがあります。請求書は、物件の売買や賃貸に関連する取引でサービスを提供した後…

詳しくみる