- 更新日 : 2025年11月13日

注文書と注文請書のやり取りの事例は?流れやトラブル防止策を解説

法人間の取引において、注文書と注文請書は、条件の認識を明確にし、契約の成立を文書で確認するための重要な書類です。発注者が提示する「注文書」と、受注者がその内容を承諾する「注文請書」は、一対の文書としてやり取りされ、取引の根拠資料として機能します。

本記事では、両者の違いや役割、やり取りの事例や流れなどを解説します。

目次

注文書と注文請書の違い・役割は?

注文書と注文請書は、法人間取引において条件の認識を明確にする書類です。発行主体が異なるものの、双方は対応関係にあり、合意の成立を文書で証明する機能を持っています。

注文書は発注内容を正式に通知する文書

注文書は、買い手である発注者が「この条件で発注する」という意思を取引先に伝えるための文書です。発行者は発注側であり、品目、数量、単価、納期、支払条件などを明記し、取引の具体的な条件を相手方に提示します。多くの場合、見積書や事前の協議を経て発注内容が確定した段階で発行されます。

発注書とも呼ばれ、商取引における基本書類の一つとして、社内決裁を経て正式な手続きを踏んだ証拠としての意味も持ちます。なお、注文書自体には契約を強制する効力はなく、あくまで「申込み」にあたるものです。

注文請書は注文を承諾した証拠となる書類

注文請書は、売り手である受注者が注文内容を承諾したことを示す書類です。発行者は受注側であり、発注書の内容に同意したうえで、その内容を転記または引用し、署名や押印を加えて発注者に返送します。これにより、注文内容に関する双方の認識が一致したことが文書で確認できます。

注文請書は法律上、発行義務があるわけではありませんが、取引内容を明確に残す点で重要です。新規取引や条件が複雑な場合は、口頭の了承では証拠が残らないため、注文請書の発行が推奨されます。なお、物品販売では「受注書」、請負業務では「注文請書」と呼ぶこともありますが、役割に大きな違いはありません。

参考:民法第522条(契約の成立と方式)|e-GOV法令検索

注文書と注文請書のやり取りの流れは?

注文書と注文請書のやり取りは、発注者と受注者の合意を文書で交わすプロセスです。ここでは、やり取りの一般的な流れを説明します。

ステップ1:発注者が発注内容を確定し注文書を作成する

最初のステップでは、発注者が取引内容を確定させたうえで、注文書を作成します。注文書には、品目名や数量、単価、合計金額、納期、支払い条件などが明記されます。事前に見積もりや打ち合わせを行い、合意済みの条件を文書に落とし込むのが一般的です。紙で作成される場合もありますが、現在ではPDFにしてメールで送付したり、専用の受発注システムを通じて発行されるケースも増えています。注文書は発注意思を正式に示す資料であり、社内決裁後に送付されるのが通常です。

ステップ2:受注者が注文内容を確認し注文請書を発行する

注文書を受け取った受注者は、内容に不備や不明点がないかを確認します。記載された条件に同意できる場合には、注文請書を作成して返信します。注文請書には、受けた注文の内容を正確に記載し、発行日・受注者名・署名または押印を添えて返送します。この時、条件に変更がある場合には、請書に勝手に修正を加えるのではなく、発注者と再協議を行ったうえで訂正済みの注文書を再発行してもらうことが求められます。

ステップ3:発注者が注文請書の内容を確認し契約が成立する

注文請書を受け取った発注者は、記載内容が自社の注文書と一致しているかを照合します。両者の内容に差異がなければ、これをもって契約成立とみなされます。このプロセスにより、発注者・受注者間で取引条件に関する意思表示が一致したことが明文化され、後の納品・請求・支払における根拠資料となります。企業によっては、注文請書を社内管理システムに取り込むことで、発注データと紐づけた業務処理を自動化しています。

ステップ4:双方が書類を保存し、納品・請求へと進む

契約が成立した後、受注者は注文請書に基づいて製造や出荷、サービスの準備を開始し、発注者も納品受入れや請求対応の準備を進めます。注文書と注文請書は、商取引における契約証憑として機能するため、両者とも一定期間(法人は原則7年間)保存する義務があります。電子データでやり取りした場合には、電子帳簿保存法に準拠した方法での保存が求められます。

【媒体別】注文書と注文請書のやりとりの事例は?

注文書と注文請書のやりとりは、取引の業種や規模、取引先との関係性によって様々な形を取ります。ここでは、メール・紙・クラウドなどの媒体別に、3つのケースを紹介します。

【ケース1】PDF注文書をメールで送付し、PDF注文請書で返信

中小企業間の部品取引では、PDF形式の注文書・請書をメールでやりとりする例が一般的です。製造業A社が協力会社B社に加工部品を注文する場合、A社は数量・単価・納期などを明記した注文書をPDFで作成し、B社にメールで送付します。B社は内容を確認後、同じくPDFで注文請書を作成し、「内容を承諾しました」との文言と共に発行日・社名・押印を入れて返信します。この方法は迅速でコストもかからず、現在主流となっている手法です。ただし、電子帳簿保存法の観点から、やりとりされたPDFは紙に印刷せず電子データのまま保管する必要があります。

【ケース2】紙の複写式注文書と注文請書を郵送でやりとり

地方の建設資材商社などでは、今もなお紙の複写式伝票が使用されています。発注者C社が複写式の注文書を2枚綴りで作成し、1枚は控えとして自社に保管、もう1枚は受注者D社に郵送します。D社は下段にある注文請書欄に押印し、そのまま返送。これにより、契約内容が紙で明示され、互いに保管できる形となります。現場主導型の業種や取引先がデジタルに対応していない場合に今も利用されており、慣習的な運用が根強く残るスタイルです。

【ケース3】クラウド上のワークフローで注文と承諾を同時に処理

大手企業やITベンダーでは、受発注管理をクラウド上のシステムで行う例が増えています。E社がF社にシステム開発を依頼する場合、E社は社内ワークフローを通じて発注内容を登録し、F社が専用の受発注システムにログインして「承諾」を選択すると、注文書兼請書が自動で生成されます。システムには電子署名機能があり、双方のログとタイムスタンプも記録されるため、証拠性も十分です。これにより、紙もメールも使わずに契約が成立し、保存要件も自動的に満たせる仕組みとなっています。

注文書と注文請書のやりとりで起こりやすいトラブル事例と防止策は?

注文書と注文請書のやり取りにおけるトラブルは、発注条件の不一致、記載ミス、請書未発行など、わずかな行き違いから発生します。ここでは代表的な事例と防止策を解説します。

内容の確認不足による認識違い

最も多いトラブルは、注文書に記載された条件と、受注側が実際に理解している内容にずれがあるケースです。たとえば、発注者が希望納期を「〇月末」と記載していたものの、受注者は「翌月上旬納品」と解釈し、生産スケジュールをずらしてしまった事例があります。このような認識違いは、注文書の記載が曖昧だったり、受注者が請書を返す際に確認せず発行してしまったことが原因です。

防止するには、注文書の作成時に日付や数量、品番などの項目を正確に記載することに加え、社内でのチェック体制を強化することが有効です。また、受注側が請書発行前に疑問点を確認するプロセスを設けておくことも重要です。

請書を発行しないことで証拠が残らず紛争に発展する

注文請書を発行せずに取引を進めた結果、後になって「そんな条件は聞いていない」といった紛争に発展するケースもあります。発注者が注文書を送付したものの、受注者が請書を出さずに納品し、その後金額や納期についての食い違いが発覚した場合、どちらの主張が正しかったのか判断が難しくなります。

このようなトラブルは、注文請書という「合意の証拠」を交わしていれば防げるものです。初めての取引や非定型の発注では、請書のやり取りを省略しないことが基本となります。

条件変更が非公式に行われる

発注後に納期や金額などを変更したい場合に、口頭やメールだけで取り決めを済ませてしまい、正式な再発行が行われなかった結果、請書と注文書の内容が食い違ってしまう例もあります。発注書に「10月納品」とあるにも関わらず、実際は「11月納品」で口頭合意していた場合、書面上の記録と現実の合意内容に差が生じます。これを防ぐには、条件に変更が生じた時点で新しい注文書を再発行し、それに基づいて新たな注文請書を作成・返信するという運用ルールを明確にすることが有効です。

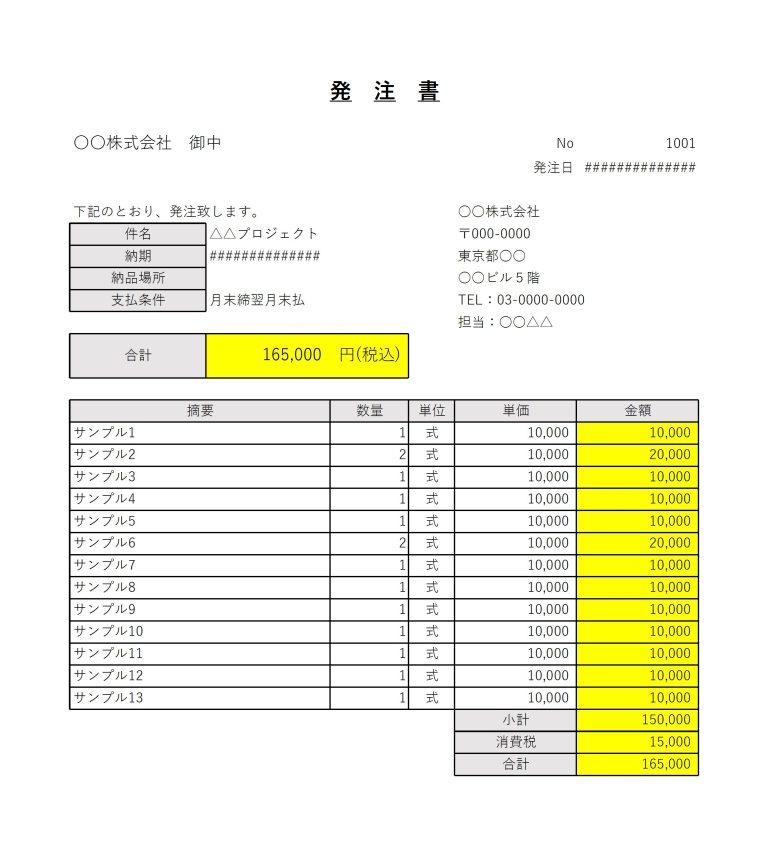

注文書・注文請書のテンプレート

マネーフォワードでは、注文書(発注書)・注文請書のテンプレートを提供しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

発注ミスを防ぐために注文書で気をつけるべきポイントは?

注文書の記載内容に不備や曖昧さがあると、納期遅延・誤納品・追加コストといったミスの原因になります。以下では、注文書作成時に注意すべきポイントを解説します。

数量や品番の記載は正式な型番・単位で統一する

発注ミスの原因として最も多いのが、数量や品番の記載ミスです。たとえば「100」と記載していても、それが「個」なのか「セット」なのかが曖昧な場合、取引先との認識違いが発生します。型番や品名も略称や社内呼称ではなく、カタログや見積書に準拠した正式表記を用いることで誤認を防げます。必要に応じて仕様書や図面番号も添えると、より確実です。

納期・納品場所・支払い条件も明文化する

「至急」「できるだけ早く」といった表現では納期が伝わらず、トラブルの元になります。納品希望日を「〇月〇日着指定」と明確に記載し、納品場所の住所や部署名も省略せず書くことが大切です。また、支払い条件(締め日、支払日、振込口座、手数料負担など)も注文書に明記することで、請求書との突合せや支払業務がスムーズになります。

社内承認とダブルチェックをルール化する

注文書の記載内容が正しくても、承認漏れや誤送信が原因でミスが発生することもあります。そのため、発注者本人以外の第三者によるチェック体制を整え、少なくとも金額・納期・相手先の確認を行ってから送付することが有効です。承認済のテンプレートやワークフローシステムを活用することで、人的ミスを大幅に減らすことができます。

複数部門から発注がある場合の注文請書で注意すべき点は?

複数の部署から同一企業に対して個別に発注がある場合、注文請書の作成時に情報の混在や条件の取り違えが起こりやすくなります。受注側では、発注内容を正確に把握・区別しながら請書を作成することが不可欠です。

発注元ごとに内容を明確に分けて作成する

各部署が異なる納期・数量・条件で発注している場合、請書もそれぞれの発注内容に対応した形で個別に作成するのが基本です。1通にまとめる場合でも、発注部署名や注文番号ごとに明細を整理し、混同を防ぐ記載が必要です。部署名の記載が曖昧なまま作成してしまうと、納品先の取り違いや請求誤りにつながる可能性があります。

条件の相違や集計方法に注意し、確認工程を加える

請書に記載する支払条件や納期などが部署ごとに異なる場合、統一的に記載すると誤解を招きかねません。各注文に対して正しい条件を個別に記載し、社内では請書作成前に複数の注文書との突き合わせを行うチェック工程を挟むと安心です。可能であれば受発注管理システムで発注元と注文内容を紐づけ、請書出力時に自動で反映される仕組みを整えるとミスの発生を大きく減らせます。

注文書と注文請書の正しい活用で取引の確実性が高まる

注文書(発注書)は発注者が条件を提示する書類、注文請書(受注書)は受注者がその条件を承諾したことを示す書類であり、両者は一対となって取引条件の合意を証明します。正しい流れでやり取りすることで契約の成立が明確になり、納期や金額の認識違いを防ぐことができます。また、電子化によって承認スピードや保存性が向上し、印紙税や管理コストの削減も期待できます。初めての取引や条件が複雑な案件では、請書を省略せず、記載内容や社内チェック体制を整え、安心で効率的な取引を行いましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

発注者が下請に直接指示するのは違法?偽装請負のリスクや対策を解説

発注者が下請企業の従業員に直接業務指示を出す行為は、見過ごされがちな重大リスクをはらんでいます。契約上は請負であっても、実際の運用が労働者派遣に近い場合、「偽装請負」として法律違反…

詳しくみる発注書は英語でどう作る?テンプレートやメールの文例を紹介

日本国内宛ての発注書と、海外宛てに送付する英語の発注書では形式や記載する内容などが異なります。 発注書を英語で作成する場合、どのような点に注意すると良いのでしょうか。英語の発注書の…

詳しくみる発注依頼メールの件名はどう書く?例文付きで正しい書き方や注意点を解説

取引先に商品やサービスを依頼する際、発注依頼メールは欠かせないビジネスツールです。近年、紙の発注書ではなく、メールにPDFを添付して送るスタイルが主流となりつつあります。しかし、件…

詳しくみる発注業務を効率化するには?フローやアルバイトに依頼する場合の注意点

発注業務の効率化は、正確な業務フローの理解と自社に合った改善策の導入で実現できます。そのため、適切な発注管理はコスト削減や生産性向上に直結するでしょう。 しかし、「発注ミスが減らな…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかと…

詳しくみる発注書はどちらが用意する?受注側が作る場合や法的義務を解説

発注書は、原則として商品やサービスを注文する側(発注者)が用意します。これは、取引内容を明確にし、後々の「言った・言わない」といった認識のずれを防ぐためです。しかし、実務では「受注…

詳しくみる