- 更新日 : 2024年10月17日

送付状に適した文字サイズは?選び方や読みやすい書き方を解説

請求書や納付書といったビジネス文書を取引先に送付する際には、送付状を添付するのが一般的なマナーです。送付状には、時候の挨拶や同封する書類の内容、必要な連絡事項などを記載します。今回は、送付状に適した文字サイズやスタイル、記載すべき内容など、書き方について解説します。

目次

送付状に適した文字サイズとは?

送付状は、請求書や納付書、領収書などを取引先に送付する際、送付する書類の内容や部数、連絡事項などを記載し同封する書類のことです。「送り状」「添え状」と呼ばれることもあり、ビジネス文書を送付するときには同封するのがマナーとされています。

送付状を作成する際の文字種やサイズ、行間のバランスや用紙などに決まりはありません。しかし、相手が読むもののため、見やすさ・読みやすさやビジネスマナー等を考慮する必要があります。

例えば、送付状の文字サイズが小さすぎる場合、読むこと自体に苦労するでしょう。また、読めたとしても「読みたくない文書」という印象を抱かれ、内容を理解してもらえないかもしれません。したがって、送付状は読む相手のことを意識しながら作成するようにしましょう。

送付状に適した文字サイズの選び方

はじめに、送付状を作成するときに使用する文字の大きさやバランスなど、注意すべき点について解説します。

本文の文字サイズは10.5~12ポイント程度

送付状に使用する文字サイズは、送付状に対する印象が決まる重要なポイントです。文字サイズは10.5〜12ポイントを使うのが一般的です。

用紙のサイズや記載内容のボリュームにもよりますが、あまり小さい文字を使うと相手が読みづらくなります。一方、大きすぎても送付状が1枚に収まらないことがあります。作成するときの状況に応じて文字ポイントの使い分けをすれば、誰が見ても読みやすい文章になります。

見出しや差出人名は文字サイズに強弱をつける

送付状のなかでも、期限日や金額、場所や時間など、相手に必ず伝えたい項目があります。このような場合、文章の全てを同じ文字サイズで統一してしまうと、伝えたい箇所がどこなのかが相手に伝わりにくくなってしまいます。

文字サイズを必ず揃える必要はないため、重要な項目については強調する意味を込めて少し大きな文字サイズで作成するとよいでしょう。

送付状の文字サイズに関する注意点

次に、文字サイズを選択する際に注意すべき点をいくつか挙げてみましょう。

文字のバランスを考慮する

例えば10.5ポイントの文字サイズで文章全体を作成した結果、A4用紙の上のほうだけに文章が偏ってしまい、見た目が悪くなるケースがあります。

相手に伝えたい重要項目の文字サイズを大きくするのはもちろん、文字サイズを選択する際には文章全体のバランスも考慮しましょう。

同じ文字サイズでもフォントにより見え方が変わる

ワードやドキュメント、エクセルなどのソフトには、複数の「フォント(文字種)」が標準で入っています。例えば同じ「あ」でも、明朝体とゴシック体では線の太さが異なり、同じ文字サイズでもプリントアウトした時の見え方が違います。

使用する文字サイズを決めた後、フォントをいくつか変更しながら見比べてみるのも大切です。

文字サイズを小さくしすぎない

ボリュームがある文章を用紙1枚に収めるため、文字サイズを小さくすることがあります。枚数が少なければコスト削減にもなるうえに、郵送する際にもかさばらないメリットがあります。

しかし、読む相手に要件が伝わらない文章になっては元も子もありません。ボリュームがある文章を作成する際には、最初から2枚になることを想定し、文章量がある部分を「別紙のとおり」として分割するなど、文字サイズを小さくしすぎない工夫が必要です。

バランスのよい行間を設定する

同じ文章でも、行間が詰まっていると行頭を目で追うのに苦労します。全体に余裕がある場合には、行間を広めに設定することで読みやすい文章になります。文章内にいくつかのブロックがある場合、ブロック単位の行間をやや広めに取ることで、全体を理解しやすい文章になります。

送付状の書き方のマナー

文法の決めごとはもちろんのこと、時候の挨拶や尊敬語、謙譲語の使い分けなど、送付状を作成する際は一般的なビジネスマナーや読みやすさにも気を付けなければなりません。

適度な改行や余白をとる

改行のない長文は読んでいて疲れるものです。また、余白のない文章は要点が伝わりにくいだけではなく、見ているだけで圧迫感があります。

伝えたい項目ごと、あるいは文章の段落ごとに適度な改行や余白を入れることで読みやすくなり、読む相手が内容を理解しやすくなります。

頭語・結語の組み合わせに注意する

ビジネス文書に限らず、挨拶文を書く場合は、文頭と文末に「拝啓」「啓上」「謹啓」などの頭語と、「敬具」「敬白」「謹言」などの結語を入れるのが一般的です。例えば「謹啓」という丁寧な頭語を使った後で「草々」という略式の結語を使うのは文章のマナーとして間違っています。頭語、結語の組み合わせには十分注意しましょう。

適切な敬称を使用する

送付状には相手先の氏名や商号、役職などを記載するのが一般的ですが、敬称にも注意する必要があります。ビジネス文書の場合、個人名には「様」、組織名や会社名には「御中」、役職名には「殿」を付けるのがマナーとされています。

適切なフォーマットとレイアウトを使用する

送付状には、お互いの氏名や名称、用件のほかにも、日付やタイトル、住所や連絡先など記載すべき項目が数多くあります。これら全ての項目を文字サイズや配置などを意識しながらバランスよくレイアウトしなければなりません。送付状を頻繁に作成する場合には、適切なフォーマットを簡単に作成できるように準備しておく必要があります。

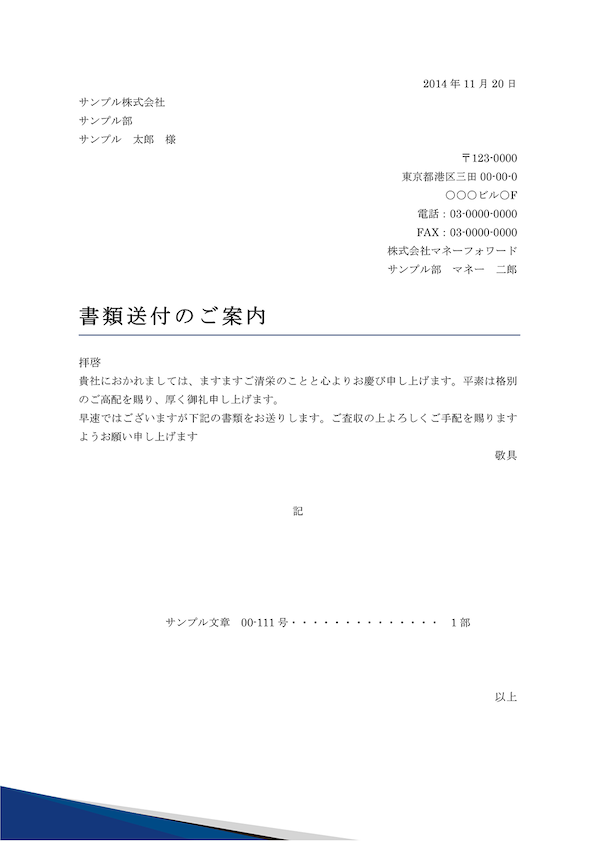

送付状のテンプレート-無料ダウンロード

送付状には定型のフォーマットというのがありません。自身でフォームやデザインを自由に設定できる反面、ビジネスマナーや読み手に対する配慮などを全て網羅しなければなりません。送付状のレイアウトに自信がない方や、作成のルールがわからない方は、既存のテンプレートを利用するのも1つの方法です。

一例として、税理士が監修した無料の送付状テンプレートを紹介しますので、ぜひ活用してください。

送付状は大切なコミュニケーションツール

同じ書類でも、送付状が1枚あるだけで相手に与える印象がよくなります。マナーに沿った文章、適切なフォーマットは読んでいる方も気持ちよいものです。取引先とのコミュニケーションツールとして、読みやすい送付状を作成するよう意識してみてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

内定承諾書の添え状には何を書くべき?文例や注意点を紹介

内定承諾書を郵送で送る際は、添え状(送付状)の添付が必要です。添え状はビジネスマナーに沿って、正しく作成しましょう。 本記事では内定承諾書に同封する添え状の書き方について、例文とと…

詳しくみる郵便料金の値上げはいつから?事業者が送料を節約する方法を紹介

2024年秋以降、郵便料金が値上げされるという方針が発表されました。値上げによるコスト増のことを考えると頭が痛いという事業者も多いでしょう。 そこで、郵便料金の値上げに備えるため、…

詳しくみるビジネス用の送付状の書き方は?テンプレートをもとに解説

取引先に請求書や見積書や物品を送付する際に、送付状を同封することがあります。送付状は法的に必須の書面ではありませんが、送付物の内容が確認しやすくなり、送り忘れ等のトラブル防止につな…

詳しくみる病院へ履歴書を送る際の送付状の書き方を解説

病院の求人に応募する際、履歴書などを郵送するのであれば送付状を同封することがマナーとされています。送付状にはどのような書類を送ったか正確に伝える役割もあるため、同封することで先方が…

詳しくみる送付状に使える12月の時候の挨拶まとめ 上旬・中旬・下旬それぞれ紹介

ビジネス文書には送付状を添付しますが、そこには時候の挨拶を入れるのがマナーとされています。時候の挨拶とは季節を表す言葉を用いた文章で、それぞれの季節や月の気候に合った言葉を添えます…

詳しくみる社員の家族宛への送付状の書き方は?例文やテンプレート

社員の家族宛に送付状を添えて書類を送る際、「どのように書けばよいのか」「何を気をつけるべきか」と悩むことはありませんか。送付状は、書類の内容を簡潔に伝え、受け取る側に安心感を与える…

詳しくみる