- 更新日 : 2025年1月27日

紹介料の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

紹介料の請求書は、人材紹介業や不動産仲介業など、第三者に顧客やビジネスの機会を紹介して報酬を得る職種の人が使用します。この請求書は、紹介した結果として契約が成立した際、紹介した側が紹介料を正式に請求するために発行されます。タイミングとしては、紹介によって成約が確定し、紹介料の支払いが約束された後、サービス提供完了時や契約成立時に発行されることが一般的です。請求書には紹介料の金額、支払い条件、サービス内容などが明記されます。

当記事では、紹介料の請求書を書く方向けに、紹介料ならではの請求書の書き方のポイントと、紹介料向けの無料テンプレートを紹介します。

目次

紹介料の請求書を書く際のポイント・注意点

紹介料とは顧客や物件の紹介があった際に、紹介された側が紹介した側に支払う対価です。

人材紹介業者や不動産業者、建設業者などが取引先に利用者を斡旋した場合、報酬の支払を求めるケースがあります。紹介料の請求書を書く際のポイントや注意点を紹介します。

紹介料の算定方法を把握する

紹介料の請求書には特段守るべきフォーマットはなく、請求項目も基本的には任意です。(例:紹介手数料)

項目欄や備考欄に求職者の氏名や業者名の記載を求められる場合もあるため、通常の取引に使う書式をそのまま転用するのは危険です。送付の前に取引先と協議したうえで記載内容を決めたほうがトラブルを防げます。もしイレギュラーな取引で、契約時に法務部や顧問弁護士等と相談していないのであれば、請求前に法務部等へ相談するのもよいでしょう。

先方との金額の食い違いを防ぐため、手数料の算出方法を把握しておくことも重要です。たとえば人材紹介業の紹介手数料は「理論年収×30%~35%」が相場です。採用難易度や人材の希少性に応じて料金は変動します。

紹介料は人材紹介以外にもオフィスや倉庫の建設業者の仲介や、顧客の紹介を受けたときにも発生します。取引先との間で事前に請求内容のすり合わせを行い、請求書の発行時にトラブルを防ぐ心がけが重要です。

請求が可能になるタイミングを知る

紹介料が発生した時期と請求が可能になるタイミングは必ずしもイコールではありません。人材紹介の場合、紹介手数料が請求できるタイミングは入社日以降からで、入金日は翌月末払いとなるのが一般的です。

人材紹介会社は求職者の入社を確認した時点で、紹介先の企業に請求書を送付します。しかし、マッチングの成立後に求職者が内定辞退した場合、報酬を請求する権利が失われる可能性はあります。早期退職が起きると今までの努力が無駄に終わるため、マッチング後も継続的なフォローが必要です。

紹介先と紹介料が発生する案件に関するルールを取り決める

紹介先の企業と紹介料の請求が可能な案件の詳細について、合意をはかる必要があります。請求可能な条件を具体的にするとともに、請求時期や算定方法も明文化しておくのがベターです。

取り決めが口約束の形式で行われると証拠を確認できないという理由から、後出しで割引の条件を提示されても拒みにくくなるためです。

人材紹介業の場合、内定者の自己都合による早期退職に備えて、紹介手数料の払い戻しに関わる「返金規定」が求められる場合もあります。

紹介先の立場からすれば、人材紹介業者を活用してまで優秀な人材を募集したのに、すぐに辞められては困りものです。リスクヘッジの観点から万が一に備えて、「返金規定」の締結を求められる場合があります。

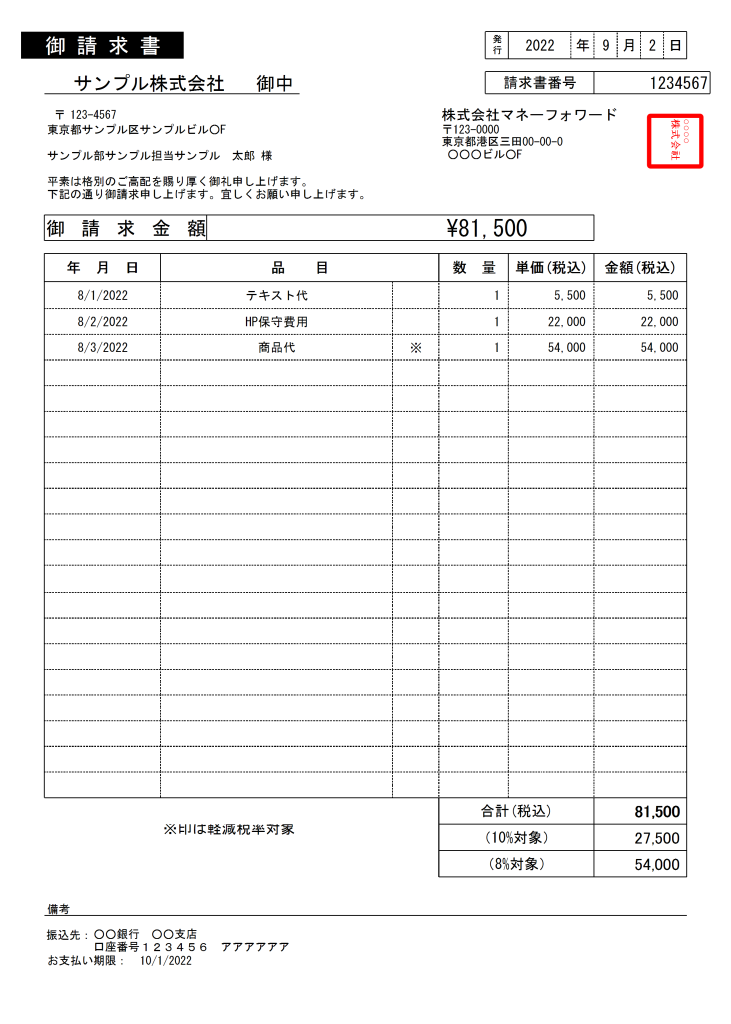

紹介料向けの無料請求書テンプレート(インボイス制度対応)

紹介料向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

免税事業者向けのシンプル・汎用的な請求書テンプレート

免税事業者向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

請求書テンプレート一覧まとめはこちら

なお、紹介料向けの請求書以外にも、様々な請求書テンプレートを無料でダウンロードしていただけますので、詳しくはこちらのページからご覧ください。

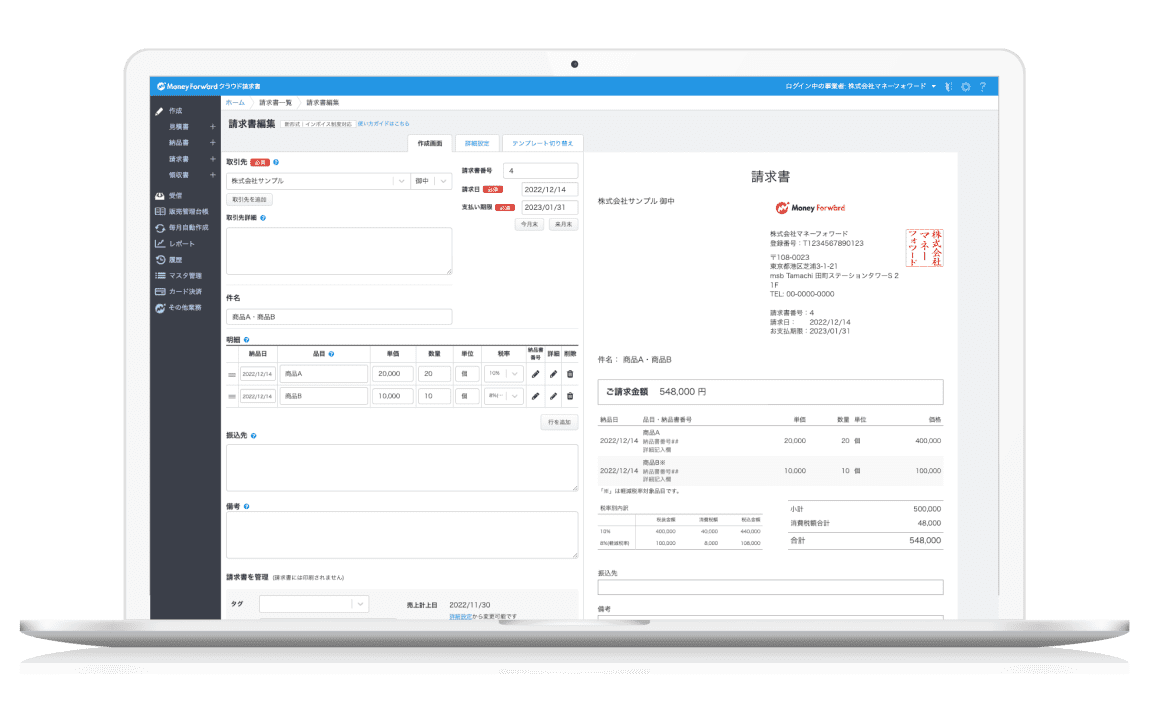

なお、マネーフォワード クラウド請求書では、エクセル不要でフォーム入力でカンタンに請求書を作成するが可能です。紹介料用の請求書ももちろん作成できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

\フォーム入力で請求書をカンタン・自動作成!/

【項目別】紹介料の請求書の書き方

続いて、請求書の書き方を項目別に解説します。

より詳しく知りたい方は、下記の記事に記載していますので、必要に応じてご参考ください。

1. 請求書のあて先

発注者の社名、事業部名、担当者名などを記載します。発注者とは異なる社名などを指定される場合もありますので事前に確認しましょう。

2. 請求内容

今回の請求対象となる商品名やサービス名、金額を記載します。数量がある場合は、数量も忘れずに記載します。

人材紹介業者、不動産業者、建設業者などが利用者を斡旋した場合の請求書作成におけるポイントを以下に解説します。

品目

- 書き方:斡旋したサービスの内容を「紹介料」として記載し、具体的なサービス(例:「人材紹介料」「不動産仲介料」「建設プロジェクト紹介料」)を明確にします。

- ポイント:紹介したサービスの性質や対象となるプロジェクト、ポジションなどを具体的に記述することで、請求書の受取人が支払いの対象となるサービスを容易に理解できるようにします。

単価

- 書き方:紹介料の計算基準を「単価」として記載します。これは、一定の割合(例:成約金額の5%)や、固定額(例:50,000円)など、事前の合意に基づくものです。

- ポイント:紹介料の計算方法を明確に記載し、必要であればその計算根拠を示すことで、請求の透明性を高めます。割合に基づく計算の場合は、その割合と計算に使用される基準金額も記載します。

数量

- 書き方:紹介料の請求では、「数量」は通常「1」となりますが、複数の紹介がある場合は、斡旋した件数を数量として記載します。

- ポイント:斡旋したサービスの件数を正確に記載することで、請求金額の計算根拠を明確に示します。複数の紹介が含まれる場合は、それぞれの紹介内容を明確に区別して記載すると良いでしょう。

3. 消費税の表示

消費税の金額を明記します。

また、内訳に軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。

※軽減税率の対象は、一般飲食料品や、週2回以上発行される新聞なので、紹介料の請求書を書く場合は基本的に該当しません。

4. 発行日

基本的には、発注者が指定する締日を記載します。請求書の作成日ではないので注意しましょう。

5. 支払期日

双方で取り決めた支払日を記載します(「下請代金支払遅延等防止法」では、支払期日は受領より60日以内としています)。支払遅延防止のために毎回記載するとよいでしょう。

6. 発行者

ご自身の名前を記載します。

7. 振込先

銀行名、支店名、口座の種類(当座・普通など)、口座の名義、口座番号を正確に記載します。振込手数料を負担してもらう場合は、その旨を記載します。

8. 特記事項

支払い期日が変更される条件や分割払いなど、請求と支払いに関して特別な条件がある場合に記載します。

9. 請求書番号

後で請求済みや入金などの確認が簡単にできるように、右上に請求書番号を記載します。

10. ※適格請求書(インボイス)の場合の項目

インボイス制度に対応した請求書の場合は、下記の項目も必要です。

- 登録番号

- 軽減税率の対象である旨の表記

- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考にしてください。

・インボイス制度を図解でわかりやすく解説!制度対応においてのチェックポイントや注意点は?

紹介料の請求書を作成する際のまとめ

紹介料の請求書を作成する際には、斡旋したサービスの内容を明確にし(品目)、紹介料の計算基準を正確に記載する(単価)、そして斡旋した件数を正確に反映させる(数量)ことが重要です。これらのポイントを押さえることで、請求プロセスの透明性を確保し、取引先との信頼関係を強化することができます。

紹介料の請求書を作成する際は、テンプレートの活用が効率的です。明確な品目、単価、数量を記載し、紹介サービスの詳細を正確に反映させることがポイントです。

また、クラウド請求書ソフトを使用することで、請求書の作成、送付、管理が簡単になり、時間と労力を節約できるのでおすすめです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

請求明細書は請求書とどう違う?役割や項目を解説

請求明細書と請求書は基本的に同じものです。しかし、役割や記載項目に細かな違いがあるため、必要なタイミングで作成できるように書き方を知っておくといいでしょう。 本記事では、請求明細書…

詳しくみるインボイス制度をきっかけに請求書を電子化・ペーパーレス化するメリットは?

インボイス制度の導入で、多くの課税事業者が適格請求書の発行を求められるようになりました。インボイス制度導入以前でも、請求書の「紙」での取り扱いの見直しを考える流れはあったものの、イ…

詳しくみる個人事業主におすすめの請求書買取サービスは?デメリットや選び方も解説

個人事業主が事業を続けていく上でネックになりやすいのが、資金調達です。売掛金のある個人事業主には、金融機関からの融資以外に請求書買取サービスを利用する方法があります。今回は、請求書…

詳しくみる合計請求書をインボイス制度に対応させる方法は?種類や作り方を解説

合計請求書とは、一定期間内における複数の取引をまとめて請求するための書類です。ここでは、合計請求書の概要や種類、具体的な作成方法、インボイス制度に対応するための方法について詳しく解…

詳しくみる翻訳家の請求書の書き方を解説!テンプレートも

派遣サービスを行う会社に所属せずに、個人事業主(フリーランス)として生計を立てる「翻訳家」は、翻訳業務が完了したら、その報酬を得るために請求書を発行し請求先に渡す必要があります。翻…

詳しくみるライターの請求書のテンプレート・書き方について

法人に所属せずに、個人事業主(フリーランス)として仕事を行う「フリーライター」は、案件を受注して原稿の納品が済んだ後には、取引先に請求書を提出する必要があります。ここでは、ライター…

詳しくみる