- 更新日 : 2025年7月9日

システム開発に使えるエンジニアの見積書テンプレートと書き方

エンジニアには、システムの開発など仕事を発注されて見積書を出す機会が多くあります。ここでは、エンジニアが提出する見積書の書き方で特徴的な、人日、人月などの単位や工数計算について、また、エンジニア独自の見積項目について解説します。

目次

エンジニア(システム開発)の工数とその単位

エンジニアやシステム開発の見積書において、見積り額を算出するのに使われるのが工数計算です。工数とは、1人あたりにかかる仕事量を表し、単位には人月、人日などが使われます。工数の計算は、人月(人日)×「仕事に費やす時間」となります。つまり、エンジニアの報酬は労働時間に対価を支払うもので、できあがった完成品に対して支払う訳ではありません。

工数は、「仕事の規模÷生産力」で求められます。技術力が高いエンジニアだと生産力が高いため、少ない工数で仕事を終えることができます。

エンジニアやシステム開発の見積書では、人月、人日計算を行う方法が多く取られます。「人月・人日計算」とは、1人の人が1カ月(20日)にできる仕事量、もしくは1日あたりにできる仕事量に対してかかる値段を設定し計算されるものです。なお、1人月の値段は経験、技量によって異なりますが、50万円から150万円くらいが相場でしょう。

見積額の計算

見積額を算出する際には、まず仕事の規模から工数を計算します。工数は前述の通り、「仕事の規模÷生産力」で求めます。その工数に人月もしくは、人日の単価をかけることで見積額を求められます。

計算式で表すと「見積額=仕事の規模÷生産力×基準単価」となりますが、諸経費や管理工数などの分を加えて見積りを出す場合が多くあります。

また、完成直前での変更といった予測できない事態に備えて、実際の工数に2割程度のバッファを加えて見積額を算出するとよいでしょう。

作成請け

エンジニアの仕事は、多くの場合は上記のように工数によって受注しますが、作成請けをする場合もあります。作成請けでは、作成するものの値段を発注側が設定します。その際、想定工数の設定も発注側が行うため、作成請けは発注側が作ってほしいものが明確に決まっている場合に有効な方法となります。また、作成請けの場合であっても受注側も見積り額を算出し、発注側からの値段設定との間に相違がないか確認します。

見積りの前提条件

見積りを行う場合に、見積書を作成するだけではなく前提条件も決めることで、後のトラブルを避けることができます。以下の項目に関して、発注側と受注側の双方が納得する前提条件を決めておくようにしましょう。

見積り範囲と範囲外について

見積りに入るシステムの範囲が、どこまでであるのかをしっかり明記する必要があります。見積書の文章だけではシステム開発の範囲が伝わりにくい場合があるため、別紙でシステム構成図を提出するとよいでしょう。また、システム構成図に入らない、ユーザー教育といった項目も事前に行うかどうかの取り決めをしましょう。

プロジェクト期間

納期の設定も、見積りを出す上では重要です。例えば、工数が2人月であっても集中的に行い2カ月で終わらせるのか、少しずつ行い10カ月で終わらせるのかという違いがあります。一般的に、納期が短い場合は見積金額が高くなり、納期が長い場合は値下げ交渉を行われる場合があります。

見積書の書き方

見積書の書き方は、大きく分けて2種類あります。

工程ごとに品目を記載する書き方

見積書は、工程ごとに項目分けして記入します。各工程にかかる工数を記入し、単価をかけて見積書を作成します。摘要には、以下の項目が使われる場合が多くあります。

- システム設計費

- データベース作成費

- 内部プログラム打ちこみ費

- システムエラーチェック代

- 打ち合わせ代

システムエラーチェック代に関しては、手間が少ないことから単価が低く設定されることがあります。

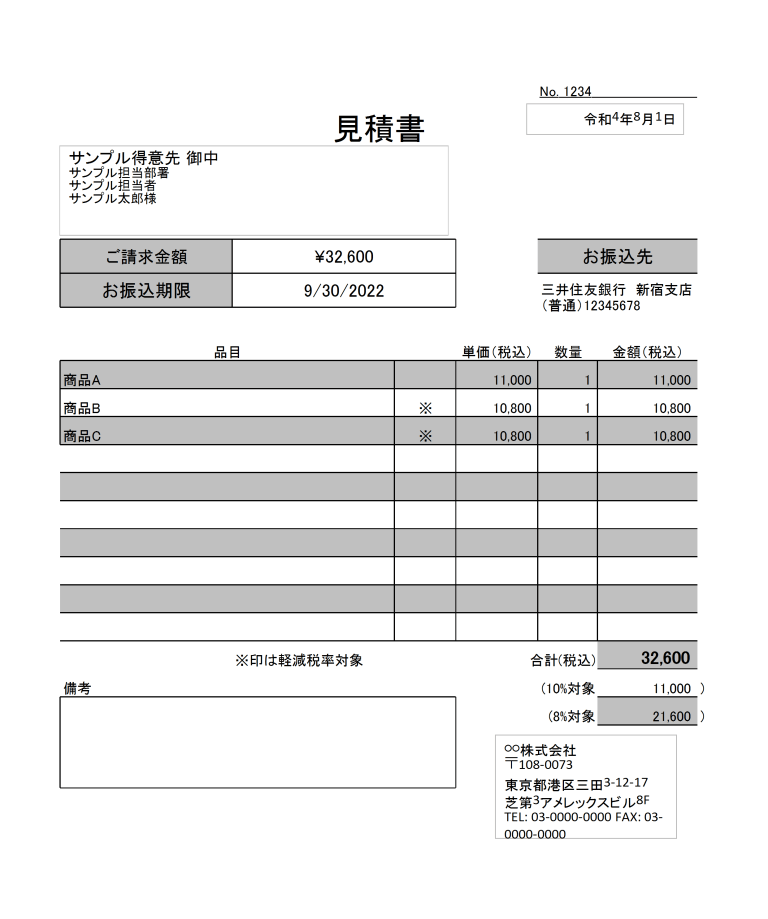

以下の見積書は、エンジニアの見積書の一例です。

一括してシステム設計費とする書き方

別紙に詳細な工程を記載する場合、見積書ではシステム設計費として一括して記載する書き方もあります。下記は、エンジニアの見積書の一例です。

システム開発・エンジニアに使える無料見積書テンプレート

システム開発・エンジニア向けの見積書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

エンジニアの見積書の書き方についてまとめました。見積額の計算を工数で行うのがエンジニアの見積書の特徴なので、工数計算の方法を確認しましょう。また、見積書には、一括して記載する方法と詳細に記載する方法があるため、状況に合わせて使用するとよいでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

歯科医院の見積書の書き方は?テンプレートをもとに記載項目や注意点を解説

歯科医院の業務の中で、患者様へ治療内容や費用を正確にお伝えすることは、信頼関係を築く上で非常に重要です。特に自費診療など、保険診療とは異なる費用が発生する場合、見積書の果たす役割は…

詳しくみる見積書とはどんな書類か、請求書との違いや発行理由、作成のポイントなどを解説!

ビジネス上のさまざまな取引において必要となる書類は大きく4つあります。それが見積書、納品書、請求書、領収書です。そのなかでも、一般的に高頻度で使用されるのが、見積書と請求書です。ど…

詳しくみる納品場所を記載する見積書の書き方・無料テンプレート

当記事では、納品場所が記載された見積書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。 また、見積書の無料テンプレート、見積書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますの…

詳しくみる展示会施工の見積書の書き方・無料テンプレート

当記事では、展示会施工の見積書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。 また、見積書の無料テンプレート、見積書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ…

詳しくみるインボイス制度に対応した見積書の書き方・無料テンプレート

当記事では、インボイス制度に対応した見積書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。 また、見積書の無料テンプレート、見積書の書き方の基本事項なども併せて紹介していま…

詳しくみる見積書の表紙の作り方は?ひな形と共に解説

取引先に見積書を渡す際、厚紙等で作った「表紙」を添付するケースもあります。「作るのが大変」「ちょっと大げさなのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、表紙を添付するメリットがあるこ…

詳しくみる