- 更新日 : 2024年10月22日

請求書の発送代行サービスを利用するメリットは?選び方のコツやデメリットを解説

企業向けの請求書発送代行サービスは、経理業務効率化のためのソリューションの一つとして注目を集めています。当サービスを利用することで、生産性の向上をはじめいくつかのメリットが考えられます。

実際に代行サービスを導入するにはどのようなことに気をつければよいのでしょうか?この記事では、請求書発送代行サービスについて考えてみます。

目次

請求書の発送代行サービスとは?

経理業務の効率化として請求書発送業務の負荷軽減はよく挙げられ、解決策として請求書発送代行サービスが挙げられます。多くの企業がさまざまなサービスを提案していますが、その概要を見てみましょう。

発送代行サービスの内容

請求書の郵送代行サービスは、企業の請求書発送担当者に代わって請求書の印刷、封入封緘、発送を行うアウトソーシングサービスです。

企業によっては非常に複雑な請求書を作成しているケースもあり、月末月初の業務の山場になっていることもあるため、発送代行サービスを利用することで担当者の業務平準化が可能となります。

発送代行業者によってサービス内容の違いはありますが、サービス概要には次のようなものが挙げられます。

- 請求書データの受け取り

- 請求書の印刷

- 請求書の封入封緘

- 郵送や配送の代行

- 電子請求書への対応 など

請求書の発送代行を利用するメリット

請求書の発行業務そのものは利益が創出されないルーチンワークであると言えます。したがって、企業にとってのノンコア業務とも言えます。そこで発送代行サービスを利用することによって、請求書発行に使っていたリソースを付加価値の高いコア業務に充てることより、生産性の向上が期待できます。

経理の手間や時間を軽減する

請求書の作成、確認、発送などの作業が不要となり、担当者の負担が大幅に軽減されます。

請求書作成時に使用していたフォーマット管理や更新の手間などを省略できるだけでなく、請求データの入力や集計作業が簡素化されるため、長い目でみると「人件費」と「時間」を節約できます。

発送漏れやミスを防ぐ

専門的なサービスを利用することで、人為ミスのリスクが減ります。委託先ではシステム化された処理によって、請求漏れや二重請求などのエラーを防止し、請求書関連の顧客とのトラブルが回避につながります。

迅速な発送ができる

専門のサービスを利用することで、大量の請求書であっても処理が可能となります。定期的な請求サイクルが確保され、キャッシュフローの改善につながります。また、サービス契約にもよりますが、急な請求や変更等に柔軟に対応することができます。

より重要な業務に専念できる

ノンコア業務である請求書発行業務から解放され、担当者はコア業務やより重要度の高い業務に時間を割くことができます。経理のスキルアップにも時間を充てることができます。これらは将来的に顧客サービスの向上や経理DXの推進など、社内の課題解決に好影響を与えるでしょう。

請求書の発送代行を利用するデメリット

請求書の発行業務を外部委託することについては、注意すべき点もあります。なぜなら、発送する先は企業にとって重要な顧客先であるため、請求書発送に関連するトラブルは直接売上高に影響することも考えられるからです。

急な修正や変更に対応できない

外部サービスを介するため、急な修正や変更が難しくなる可能性があります。緊急の請求書変更が必要な場合でも、臨機応変な対応が難しく、正しい対応までに時間がかかることがあります。特殊な要求への柔軟な対応を予測するのは難しく、契約内容にも反映しづらい面があります。

個人情報漏洩のリスク

顧客データや取引内容を外部に委託することになるため、情報漏えいのリスクが増加すると言えます。不正アクセスなどが発覚した場合、企業の信頼性に大きな影響を与える可能性も考えられます。また、法令遵守に関する責任の所在が不明確になるリスクも考えられます。

ノウハウの社内蓄積が難しい

経理業務フローの一部である請求業務を外部委託することで、請求書発送の業務プロセスや知識が社内に蓄積されにくくなってしまいます。

将来的に内製化に戻すことを考えている場合には、必要なスキルやノウハウが不足する可能性もあり得ます。実際に作業して気付く詳細な業務のポイント把握や改善点の発見は難しくなると言えるでしょう。

代行サービスを利用する場合は、これらのデメリットをよく検討し、自社の業務の状況に照らし合わせた慎重な判断が重要です。

請求書の発送代行を依頼する際のポイント

自社にとって最適な請求書発送代行サービスを選択する際のポイントとして、ここでは5つの点を挙げました。各ポイントについて、代行サービス事業者と詳細にわたって検討することが重要です。また、試験的な利用を試みるなど慎重に様子をみることも大切です。

業務範囲を明確にする

自社の業務フローを明らかにし、請求書の作成、印刷、封入、発送などの過程のうち、どこまでの範囲を代行サービス事業者が担当するかを決定します。

請求書は業種や顧客の状況によって、いくつかのパターンや特殊対応が求められることがありますが、請求書のカスタマイズ、修正、再発行などの条件も確認します。顧客からの問い合わせ対応についても、責任範囲を明らかにし、自社との役割分担を決めます。

サービス利用料が見合っているか

導入を検討する代行サービス事業者が自社の請求書発行量に適した料金体系か検討します。

現在の内製コストと比較して、長期的な費用対効果を算出し、追加サービスや緊急対応時の追加料金の有無などを確認しておきます。

また、業務範囲を広げて利用料が高額となる場合には、印刷までは社内で実施するなど、委託部分を調節することを考えましょう。

何枚から対応できるか

自社の請求書発行件数が代行サービス内容に適しているか判断します。繁忙期と閑散期で発行件数に大きな差がある場合には、柔軟な対応が可能かを確認しましょう。請求書発行件数によっては、大きな効果が見込めないことも考えられます。

また、添付資料を同封するような請求書にも対応は可能か、追加料金は発生しないかを確かめます。

自社システムと連携できるか

発送代行サービスに提供する請求書データ連携にかかる初期設定、追加開発の有無と費用等について検討します。自社の会計システムなどとの互換性を確認し、スムーズな連携が可能かを判断します。

連携の方法やそれに伴う技術的要件がクリアできたら、実際の請求パターンについてのいくつかのケースのテスト送信をしておきましょう。

セキュリティは万全か

請求書データの送信にあたっては、暗号化、アクセス制限、物理的なセキュリティなどの保護対策の有無を確認しましょう。請求書情報は自社にとってトップレベルの重要な情報なので、代行業者が第三者機関による認証取得をしているかも確認しておきましょう。

また、情報漏洩時のフローや補償内容についても確認しておきましょう。

請求書の発送を効率的にするには?

請求書の発送を効率的に行うためには、経理DXの推進の一環として考えるべきでしょう。「経理DX」とは、経理業務にデジタル技術を導入し、効率化向上を図る取り組みのことを言い、次のような技術を経理に取りこみます。

- データ入力などの定型作業を自動化

- データ活用によるリアルタイムでの財務状況把握

- クラウド化による時間や場所を問わないアクセス環境の整備

- ペーパーレスによる管理の効率化

- AIなどの活用による異常検知や意思決定支援

これらのうち、請求書のデータ化やその後の処理の変更をどこまで実施するのかをシミュレーションしましょう。ペーパーレス化、電子化と言っても、途中でデータの流れが途切れ、対応するための人員研修がなされないのではあまり効果は上がりません。

まず、社内のペーパーレス化、電子化の取り組みの全体像を描き、その中の経理の役割、そして請求書発送業務の位置づけを明確にすることをおすすめします。

そして、請求書の発送だけで終わらせるのではなく、さらに入金管理までのプロセスを拡大し、全体が管理できるような準備も進めていきましょう。

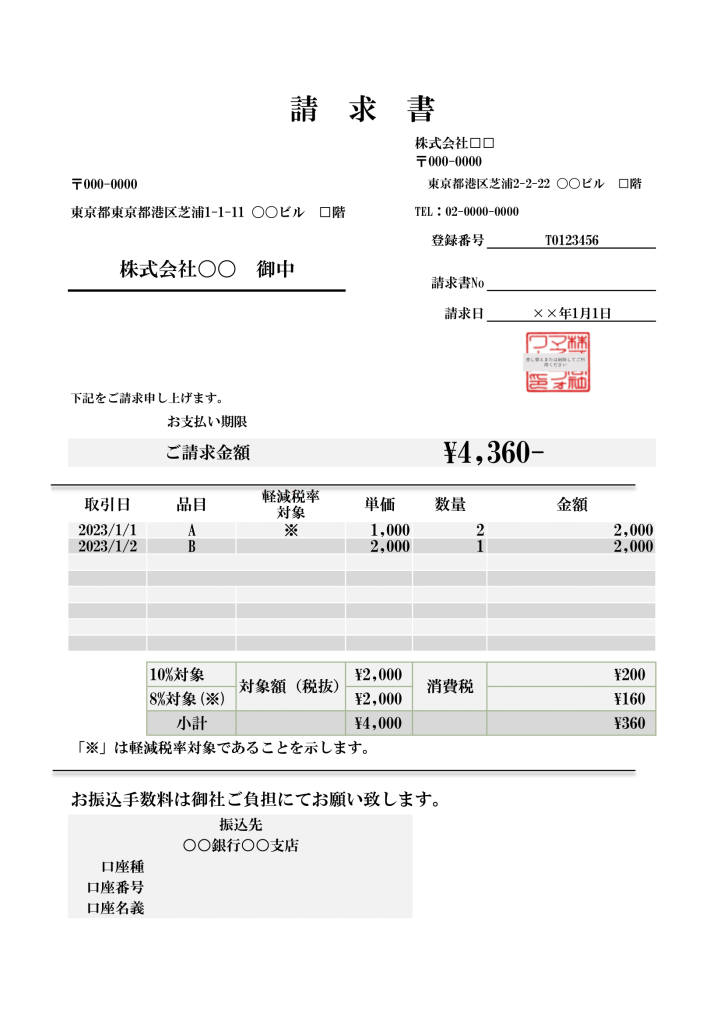

請求書のテンプレート-無料ダウンロード

請求書発送業務を外部委託する際、請求書フォーマットについても再検討する場合があります。そこで、請求書フォーマットを再考する際の参考資料としては、下記のサイトをおすすめします。

すべてExcelで作成されているため取り入れやすく、多くのパターンが用意されているため、自社の業務に近いものを選んでカスタマイズしてはいかがでしょうか?

請求書発行業務も変わることを前提に!

どの業種でも、どの業務であっても環境に応じて変化していくものであり、請求書発行業務においても扱う情報や業務手順も同様です。

従来から続けてきた業務の流れを変えることは、その作業を担う担当者にとってストレスになる場合もあります。できるだけスムーズに業務の変更をするためには、まず担当者の意識を変えることが大切です。請求書発行業務を代行サービスに移行する場合においても、担当者不在の業務変更にならないような配慮が必要であり、部署全体、または会社全体が一丸となった業務変革が求められます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

弁護士の請求書の書き方

弁護士の業務は多岐にわたります。テレビや映画に登場する弁護士は刑事事件を取り扱うことが多く、被疑者や被告人の弁護を行います。一方で、実際に多くの弁護士が手がけているのは、民事事件です。貸し金の返済不履行や代金未払い、離婚、相続といった案件で…

詳しくみる家庭教師の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

家庭教師の請求書は、一般的に必要ないケースも多いですが、家庭教師として働く個人または家庭教師サービスを提供する企業が使用する場合もあります。この請求書は、家庭教師が生徒に提供した指導サービスに対する対価を請求する際に用いられます。通常、指導…

詳しくみる請求書に記載が必要な項目とは?適格請求書の必要事項も解説

請求書の作成にあたっては、消費税の仕入税額控除を受けるために一定の項目の記載が求められます。今回は請求書にどのような項目を記載すべきか、2023年10月から開始が予定されるインボイス制度で記載項目に変化があるかについて解説していきます。 請…

詳しくみる普通郵便の封入代行サービスとは?メリットや比較ポイントを解説

取引先に送る請求書の数が多い場合など、自社では請求書の封入作業を行わずに、普通郵便の封入代行サービスを利用している会社は少なくありません。また、これから利用を検討している会社もあるでしょう。ここでは、普通郵便の封入代行サービスの概要や、その…

詳しくみるコンビニで請求書の支払いはできる?クレジットカードなど決済方法も解説

全国には5万店舗以上のコンビニエンスストアがあります。お弁当や飲み物など日用品の購入はもちろん、それ以外にもATM、印刷・コピー、荷物の発送など、利用できるサービスは多岐にわたります。最近では、ネットショッピングの代金をコンビニで支払う人も…

詳しくみるスマートレターの郵便料金はいくら?出し方や注意点を解説

2024年10月に実施される郵便料金の値上げには、スマートレターも含まれます。低料金で使い勝手のよいスマートレターですが、値上げによってどれだけコストアップになるのでしょうか。 本記事では、スマートレターの新料金について解説します。スマート…

詳しくみる