- 更新日 : 2024年10月17日

交通事故の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介

交通事故の請求書は、あまり使われるシーンはないですが、保険会社の担当者や法律の専門家(弁護士)、または事故に遭遇した当事者などが使用することもあります。

交通事故が発生した後、被害者が加害者またはその保険会社に対して損害賠償を請求する際に必要となることがあります。請求書には、事故による損害の詳細(医療費、修理費、休業損害など)と支払いを求める金額が記載されます。治療が終了し、損害の全容が明らかになった時点で、請求書を作成し、関係者に提出することが一般的です。

当記事では、交通事故の請求書を書きたいと考える方向けに、交通事故ならではの請求書の書き方のポイントと、交通事故向けの無料テンプレートを紹介します。

目次

交通事故の請求書を書く際のポイント・注意点

交通事故にあってしまった場合、どのように請求書を作成すべきでしょうか。交通事故で請求書が必要になるケースや、発行するタイミング、請求書に記載すべき時効を紹介します。

交通事故で請求書が必要になるケース

交通事故にあってしまった場合、相手に慰謝料を請求することもあるでしょう。通常は慰謝料の金額は相手の保険会社が提示してくるため、請求は必要ありません。しかし次のケースでは請求書があるほうが、適切に請求を行えます。

- 加害者が保険に加入しておらず、直接請求する場合

- 加害者の自賠責保険会社に請求する場合

- 加害者が被害者に支払った後、保険会社に請求する場合

慰謝料は通常は加害者の保険会社から提示されますが、保険に加入していない場合は直接加害者に請求する必要があります。また保険は一般的には、被保険者しか使用できません。しかし自賠責保険の場合は、被害者が加害者の保険会社に直接請求できます。

被害者だけでなく、加害者が被害者に直接支払った場合も、保険金の請求ができます。このようなケースでは請求書を作成したほうが、損害があきらかにできるため請求しやすくなるでしょう。

交通事故で請求書を発行するタイミング

交通事故で請求書を発行するタイミングは、後遺障害認定を行うかどうかで違います。具体的なタイミングを説明する前に、事故発生からの流れを見ていきましょう。

- 交通事故発生

- 事故後の対応

- 治療

- 症状固定

- (後遺障害認定の申請→認定結果)

- 示談交渉

- 示談成立

後遺障害認定とは、事故による怪我などにより身体や精神が元の状態に戻らないと、自賠責保険を提供する保険会社によって判断されることです。また後遺障害とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないことであり、完治ではありません。治療を継続して行い症状が改善できない状態となった状態を症状固定と呼び、この際の症状によって後遺障害等級の認定申請を行うかを判断します。

後遺障害等級の認定申請を行う場合と行わない場合の慰謝料請求のタイミングは、以下の通りです。

- 後遺障害等級の認定申請を行う場合→後遺障害等級が出た後

- 後遺障害等級の認定申請を行わない場合→症状固定した後

後遺障害は症状によって1~14までの等級があり、等級が少ないほど障害が重くなります。認定されれば賠償金が高くなるため、該当するようであれば申請するべきでしょう。

請求書に記載すべき事項

交通事故の請求書に、決められた書式はありません。自由な書式で作成してもよいですが、スムーズに請求を行うためにも次のような項目は漏れなく記載しましょう。

- 請求の日付

- 交通事故がおこった日時や場所

- 交通事故の当事者が分かる項目(住所や氏名)

- 損害賠償請求額

- 損害賠償請求額の根拠を示す事由や資料

請求書に決められたフォーマットはありませんが、自賠責保険に請求する場合は違います。保険会社が制定した請求書のほか、事故の内容や治療費が確認できる資料なども必要になるため、よく確認してもれのないように請求しましょう。必要資料の詳細は損害保険協会のホームページでも公開しています。

参考:一般社団法人 日本損害保険協会 自賠責保険とは? 請求方法や必要書類を解説

交通事故の請求期限は3年

交通事故で請求書を発行する際には、時効が3年であることを忘れてはいけません。時効を迎える前に請求しなければ、請求権が消滅してしまいます。また、後遺障害等級の認定申請を行う場合と行わない場合では、時効の起算点が違います。

それぞれの請求期限は、次の通りです。

- 後遺障害等級の認定申請を行う場合→症状固定日から3年

- 後遺障害等級の認定申請を行わない場合→事故発生日または治癒日から3年

時効を過ぎてしまうと請求できなくなるため、注意しましょう。

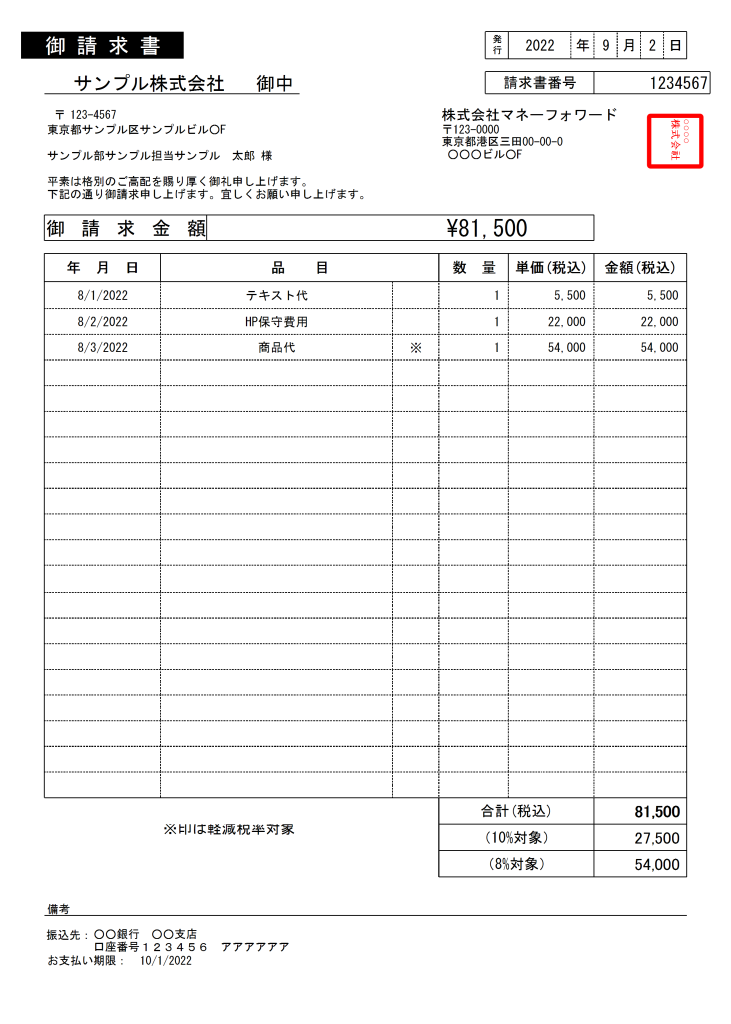

交通事故向けの無料請求書テンプレート

交通事故向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。品目・単位などは、あくまでサンプルで簡易的・汎用的に入力していますので、ご自身の業務に合わせて適宜カスタマイズしてみてください。

※損害賠償請求書ではなく、あくまで簡易的な請求書をお求めの方を想定しております。保険会社などから指定の請求書があればそちらをご利用くださいませ。

免税事業者向けのシンプル・汎用的な請求書テンプレート

免税事業者向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

請求書テンプレート一覧まとめはこちら

なお、交通事故向けの請求書以外にも、様々な請求書テンプレートを無料でダウンロードしていただけますので、詳しくはこちらのページからご覧ください。

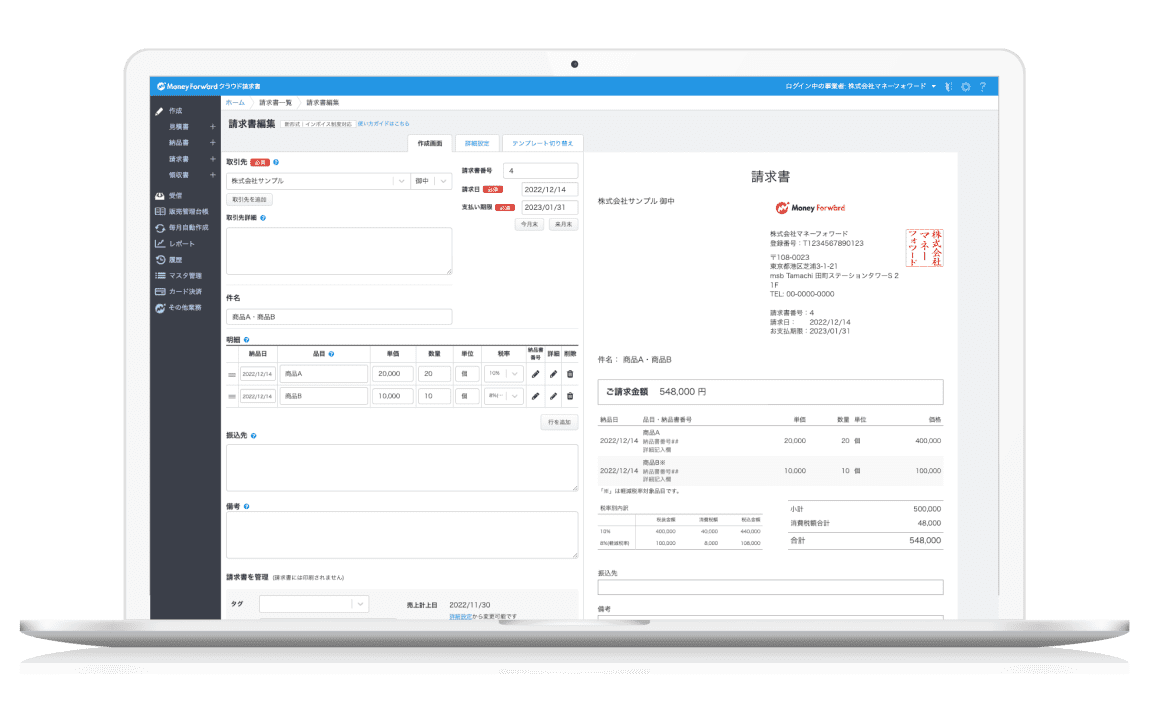

なお、マネーフォワード クラウド請求書では、エクセル不要でフォーム入力でカンタンに請求書を作成するが可能です。交通事故用の請求書ももちろん作成できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

\フォーム入力で請求書をカンタン・自動作成!/

交通事故の請求書を作成する際のまとめ

交通事故の請求書作成には、テンプレートを活用すると効率的です。テンプレートでは、必要事項を明確に記載し、わかりやすい構成を心がけることが大切です。

また、クラウド請求書ソフトを使用することで、請求書の作成、管理、送付が簡単になり、ミスの防止にもつながります。書き方のポイントとしては、事故の概要、損害の詳細、請求金額の根拠を明記し、相手方に誤解の余地を残さないようにすることが重要です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

角2封筒の郵便料金はいくら?速達・書留の追加方法も

角2封筒は定形外郵便の中でも利便性が高く、日常的に使用されるものです。しかし2024年10月の郵便料金値上げを控え、角2封筒の郵送コストを抑えたいと考えている人も多いのではないでし…

詳しくみるリース請求書の書き方をテンプレートつきで解説

リース契約を結んでいるお客様へ請求書を発行する際、「どう書けばいいの?」「必要な項目は何?」と疑問に思うことはありませんか? 特に初めてリース請求書を作成するご担当者様にとっては、…

詳しくみる請求書の書き方・テンプレート・インボイス用の例を紹介!

請求書とは、品物またはその代金などを、指定期日までに請求するための文書です。 請求書の正しい記載方法として、「請求書作成者の氏名または名称」「取引年月」「取引内容」「税込対価の額」…

詳しくみる自動車整備関連の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

自動車整備請求書は、自動車整備士や整備工場の管理者などの職種の人が使用します。車の修理やメンテナンスを行った後、提供したサービスや交換した部品の詳細とそれにかかる費用を顧客に明示す…

詳しくみる請求書の備考欄は記入が必要?例文を使って書き方をわかりやすく解説

請求書の備考欄は必須ではないため、空欄のままでも問題ありません。しかし、商品やサービスの詳細や、振り込みに関する内容などを記載することで、取引先への補足説明や情報共有をスムーズに行…

詳しくみる請求書の控えの保存期間は原則7年! 管理方法なども解説

請求書の控えを作成しなければいけないという決まりはありませんが、作成した場合には保存義務が生じます。保存期間も決められており、法人は原則7年、個人事業主は5年です。ただし、例外もあ…

詳しくみる