- 更新日 : 2024年10月21日

納品書の必要性は?

取引をするうえで、必要性を指摘される書類はいくつかありますが、そのなかでも基本的に知っておきたいのが見積書、納品書、請求書、領収書です。これら4つの書類はそれぞれに役目をもっており、多くの人が必要性を感じている書類です。ただし、どれも必ず発行、受領しないと取引が始まらないというものではなく、取引先との双方のやり方に則ったうえで発行される書類でもあります。そのため公的に定められた形式もありません。

これら取引に使う4つの書類のなかで、ここでは納品書についてその役割や必要性などについて、解説していきます。

納品書とは

納品書とは、商品やサービスである納品物を納品するさきに、納品物とともに取引先に発行する書類です。

納品書に必要性を感じていない人もいらっしゃるでしょう。実際に、成果物がwebデザインやデータなどの場合、成果物を発送するときに、特別か形で納品書を用意していないという場合もよく見られます。しかし、納品書には、発注を受けて見積をし、そのとおりに納品物を製作して納品した、ということを発注者に確認することを促す役目があります。ですから、何を納品したのか、どのような契約であったのかを明記しておく必要があります。

納品書に記載されるものは、基本的には見積書に掲載した内容と同じであるはずです。もし、内容なり金額なりが異なっていると、契約不履行になりかねません。あるいは、最初の見積から変更があり、その後、両者が合意にいたっての発注・受注であったわけですから、変更に至ったことを示す書類が存在していることになります。これら変更についても記載する必要があります。

こうした見積から納品にいたった成果物(商品・サービス)と、納品書に記載された内容を、受け取った取引先(発注者)は確認をすることになります。

発行する義務はあるのか

納品書は、発行する義務があるわけではありません。ですが、一般的な多くの会社が、その必要性を感じ、商品・サービスの納品時には納品書を発行しているのが現状です。

また、納品書を発行している受注側のなかには、請求書と納品書が兼用となっている場合もあります。形式や発行の仕方が決まっているわけではないので、発注者と受注者の間で混乱を生じないように取り決めをしておくことがよいでしょう。

あくまでも納品書を発行するのは慣習的な意味合いが強いものなので、発行しない会社などももちろんあります。

納品書の必要性

上記の通り、納品書には発行義務はありません。ではなぜ多くの人が必要性を意識し、取引のなかで慣習化しているのでしょうか?

それは、納品書が発行されることで取引先は安心感を得ることができるからです。そしてそれが、納品書の必要性はそこにあります。

商品・サービスの納品というのは、取引上においてとくに発注者にとってもっとも大切な瞬間です。契約通りの商品・サービスが確かに届いたのか、内容に間違いはないか、となる場面でしょう。契約から履行までに時間を要するようなものであれば、どのような契約だったのか詳細を覚えていないこともあるかもしれません。さらに、予定納品時期より納期が早まり、突然商品・サービスが届いて、驚くようなこともあるかもしれません。

そういったときに、納品書が同封されていれば、すぐに契約内容、その納品物の確認をすることができるのです。

こうした発注者への気遣いが、今後のスムーズな取引につながることにもなります。信頼を得るためのツールとしても納品書を発行することは効果的だと考えられます。

納品書はつねに同じフォーマットで内容確認事項を明記することが基本です。

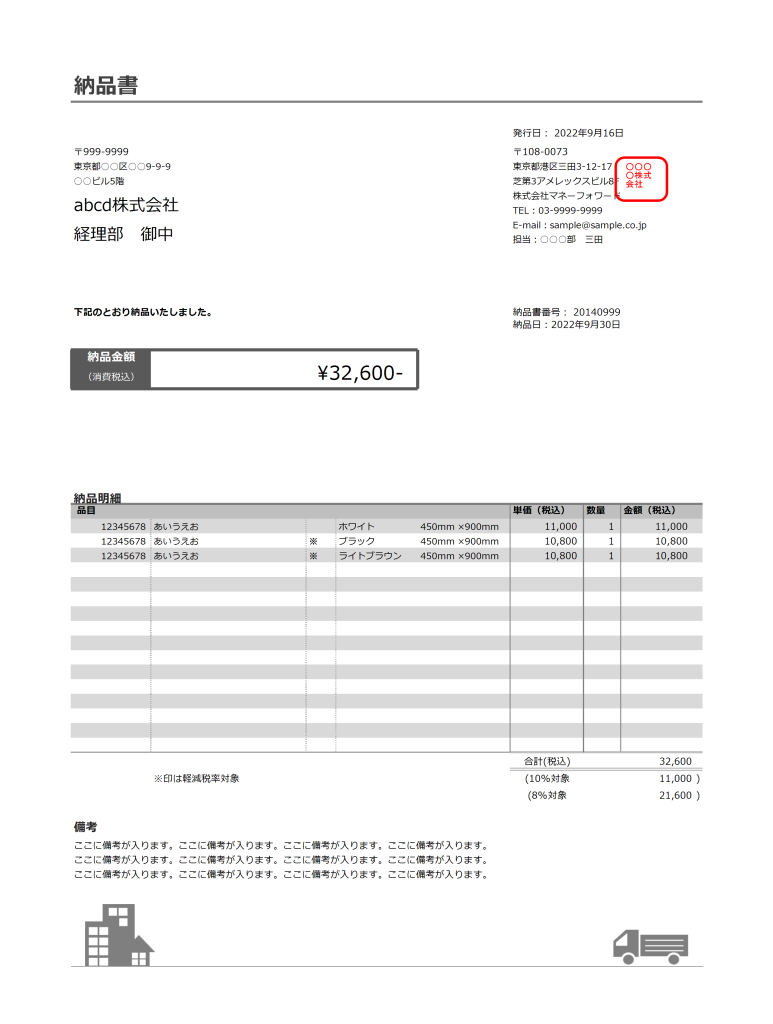

納品書には、「納品書発行日」「依頼件名」「明細金額」「合計金額」「備考」を記載することになります。これは、契約前に発行している見積書と同様のものとなります。契約内容、その詳細を明確にします。納期や、その他の契約での取り決め等があれば忘れずに記載しておきます。

納品書には決まった形式はありませんが、会社でつねに同じ形式で作るようにしておいた方が、取引を何度もするような場合に自社にも取引先においても便利です。

取引先から、指定の形式での納品書を求められる場合もあります。その場合は、その形式で発行するようにしましょう。

発行前に再度確認が必要なポイント

もっとも注意しておきたいのが、見積書と納品書の内容が合致しているかどうかです。異なれば、それは契約違反となり、またその証拠にもなります。

受け取り拒否の理由にもなりますし、最悪の場合ですと損害賠償を請求されることや裁判沙汰になることもありえます。発行前には必ず確認しましょう。

まとめ

納品書の必要性を意識していなかった人も、以上の内容から、その必要性を再確認されたことと思います。

納品書は記載内容としては見積書と同じです。取引先に安心感を持ってもらえますので、発行することが望ましいです。

あらかじめひな形を作っておくことや、専用の会計ソフトなどを利用するなど、管理しやすい方法で発行しましょう。取引先のフォーマットに合わせることを求められる場合もあります。

納品は、契約において重要なタイミングであると思います。円滑な取引になるように、間違いのない、また見やすくわかりやすい納品書を作成することが大切です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

納品書の関連記事

新着記事

インボイス請求書の送付から保存まで 担当者が知っておくべき業務フロー

2023年10月から始まったインボイス制度により、請求書の作成から送付、保存までの一連の業務フローは見直しが必須となりました。特に、仕入税額控除の要件となる適格請求書(インボイス)の取り扱いは、売り手・買い手双方にとって重要な課題です。本記…

詳しくみる発注依頼メールの件名はどう書く?例文付きで正しい書き方や注意点を解説

取引先に商品やサービスを依頼する際、発注依頼メールは欠かせないビジネスツールです。近年、紙の発注書ではなく、メールにPDFを添付して送るスタイルが主流となりつつあります。しかし、件名が分かりづらかったり、本文の記載に漏れがあると、取引ミスや…

詳しくみる「発注をかける」とは?意味や使い方をメール例文つきで解説

企業間の取引や業務委託の現場で「発注をかける」という言葉は頻繁に使われます。その正確な意味や使い方を理解しているでしょうか。 本記事では、発注の基本的な意味から、見積もり・納品・請求に至る一連の流れの中で発注が果たす役割、発注メールの実用例…

詳しくみる発注ミスで落ち込んだときはどうする?原因・対処法・再発防止策を解説

発注ミスは、どんなに注意していても業務の現場では起こり得るものです。些細な確認不足から大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。担当者としては深く落ち込み、自信を失ってしまうこともあるでしょう。 本記事では、発注ミスの定義や原因・…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかという基本から、発注が多い業種で使われる言い回し、メール・電話…

詳しくみる特命発注とは?入札やコンペとの違い・手続きの流れ・注意点を解説

特命発注とは、発注者があらかじめ特定の1社に対して直接契約を結ぶ発注方式です。入札やコンペとは異なり、競争を行わないため、迅速さや柔軟性に優れる一方で、価格の妥当性や透明性への配慮が求められます。 本記事では、特命発注の基本的な仕組みから、…

詳しくみる