- 更新日 : 2025年10月8日

業務改善の7つのフレームワーク!選び方と活用のコツ

企業が成長し続けるためには、日々の業務をよりよくしていく取り組みが欠かせません。業務改善は、コスト削減だけではなく、従業員の働きやすさや顧客満足にも直結する大切な活動です。そこで活用したいのが、業務改善フレームワークです。

この記事では、業務改善を進める上で役立つフレームワークの種類と選び方、具体的な活用方法について、わかりやすく紹介します。

目次

業務改善フレームワークとは何か

業務改善フレームワークは、仕事の問題点を整理し、効率よく改善を進めるための手順や考え方です。個人の感覚に頼るのではなく、組織全体で業務を見直すための指針となります。

「何が問題か分からない」「改善しても続かない」といった悩みに対し、フレームワークは課題の整理や進め方のルールを明確にすることで、行き詰まりを防ぎます。

業務改善フレームワークを取り入れることで、次のようなメリットがあります。

- 課題が明確に見えるようになる

- 改善のステップを具体的に進めやすくなる

- 他部署との共通認識を持てる

- 結果を数値で確認し、継続的な改善につなげやすくなる

一方で、フレームワークを使わずに業務改善を行うと、対応がその場限りになりやすく、同じトラブルが何度も起きるなど、非効率になる恐れがあります。また、改善の効果が曖昧になり、投資判断もしづらくなるため、経営層の理解を得るのが難しくなるケースもあります。

業務改善フレームワークを使わないとどうなる?

業務改善フレームワークを使わない場合、会社は次のような課題に直面するでしょう。

- 非効率な仕事の放置: 無駄な作業や重複が見過ごされ、従業員の成果が出にくくなります。残業が増え、モチベーションが下がる要因にもなります。

- その場しのぎの対応: 問題が起きるたびに個別に対応し、根本的な解決につながりません。同じ問題が繰り返されたり、新たな問題が生まれたりする「モグラ叩き」のような状況になります。

- 改善効果の不明瞭化: 改善策を実行しても、その成果が不明瞭で、投資に対するリターンが見えづらくなります。結果として経営層からの理解を得られず、業務改善への投資が停滞する可能性があります。

- 会社全体の連携不足: 各部署が個別の課題に集中するあまり、全体を見る視点が欠けがちです。情報共有や連携が不十分になり、会社全体のパフォーマンス低下を招く恐れがあります。

業務改善に役立つ7つのフレームワーク

業務改善には目的に応じたさまざまなフレームワークがあります。それぞれの特徴と使い方を具体例と一緒に紹介します。

1. PDCAサイクル:継続的に改善を進める手法

PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Act(改善)の4段階を繰り返すことで、業務の質を少しずつ向上させるフレームワークです。

例えば、営業部門の顧客対応業務を改善するケースを考えてみましょう。

- 「お客様からの問い合わせ対応時間を20%短くする」という計画を立てる(Plan)。

- 対応マニュアルを作り、従業員がそれに基づいて業務を行う(Do)。

- 実際の問い合わせ対応時間を測り、目標を達成できたかを評価する(Check)。

- 目標に届かなければ、マニュアルの見直しや、研修などの改善策を考える(Act)。

- このサイクルを繰り返すことで、顧客対応の質と効率を高める。

2. ECRSの原則:現状把握に役立つ

ECRSは、Eliminate(排除)、Combine(結合)、Rearrange(交換)、Simplify(簡素化)の頭文字を取った業務見直しの視点です。

例えば、経費精算業務を改善する際にECRSの原則を使ってみましょう。

3. BPMN:業務フローを可視化する図解手法

BPMN(Business Process Model and Notation)は、業務の流れを図で整理するための国際的な記法です。業務プロセスの可視化により、業務の属人化やミスを防ぎ、全体像を共有しやすくします。

例えば、新しい社員が入社してから業務に慣れるまでのプロセスをBPMNで図にして整理します。

入社手続き → 会社システムの利用開始 → OJT(実務を通しての指導) → 定期的な面談まで、一連の業務を具体的な記号で表現します。

これにより、どの部署がどのタイミングで何をすべきか、どこで情報共有が必要かなどが一目でわかるようになります。結果として、仕事の抜け漏れを防ぎ、新しい社員がスムーズに業務に慣れるのをサポートできます。

4. 7つのムダ:無駄な作業を見つけて減らす

トヨタ生産方式で知られる「7つのムダ」は、業務内に潜む非効率を発見し、改善するためのフレームワークです。

- 加工のムダ: 必要のない加工や作業

- 手待ちのムダ: 作業者が何かを待つ時間

- 運搬のムダ: 必要のない物の移動

- 動作のムダ: 必要のない体の動き

- 作りすぎのムダ: 必要以上に製品や情報を作ること

- 在庫のムダ: 多すぎる在庫

- 不良・手直しのムダ: 不良品が発生することや、それを修正する作業

例えば、製造業における部品の組み立て工程で「7つのムダ」を使ってみます。

作業員が部品を取りに行くまでの移動距離が長い場合は「運搬のムダ」、部品がなかなか届かずに作業員が待っている場合は「手待ちのムダ」として見つけられます。

また、必要以上に部品を作りすぎて保管場所を圧迫していれば「作りすぎのムダ」です。これらの無駄を一つひとつ見つけて、原因を取り除くことで、生産効率を高められます。

5. KGI/KPI設定:目標と進捗を数値で管理

KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)は、業務改善の成果を定量的に評価するフレームワークです。KGIはゴール、KPIはその途中の目標を意味します。

例えば、お客様サポート部門のKGIを「お客様満足度90%達成」と設定した場合、KPIとして「問い合わせ解決率85%」「平均応答時間30秒以内」「オペレーターの評価平均4.5点以上」などを設定できます。

これらのKPIを定期的に確認し、目標値と実際の値のずれを分析することで、どの業務プロセスに改善が必要かを具体的に把握できます。KPIの達成状況を定期的に確認し、目標に届かない場合は原因を分析して改善策を考えることで、KGI達成に近づけます。

6. なぜなぜ分析:根本原因を突き止める

なぜなぜ分析は、「なぜ」を5回繰り返すことで、問題の表面的な原因だけでなく、その奥にある本当の原因を明らかにする方法です。これにより、問題の再発防止につながる解決策を導き出せます。

例えば、「会議資料を作るのに時間がかかりすぎる」という問題があったとします。

- なぜ作るのに時間がかかるのか? → 必要な情報がすぐに集まらないから。

- なぜ情報が集まらないのか? → 各部署が違う形式で管理しているから。

- なぜ違う形式なのか? → 統一されたルールがないから。

- なぜ統一ルールがないのか? → 業務マニュアルに書いてないから。

- なぜマニュアルに書いてないのか? → マニュアルが更新されていないから。

このように深く掘り下げることで、問題の本当の原因が「マニュアルの不備」にあることがわかります。これにより、単に資料作成を早くするのではなく、マニュアルを更新するという根本的な解決策にたどり着けます。

7. フィッシュボーン図:課題の構造を整理する

特性要因図(フィッシュボーン図)は、問題の原因を「人・設備・材料・方法」などの視点から分類し、構造的に整理する手法です。魚の骨のような形からこの名前で呼ばれています。

例えば、「製品の不良率が高い」という問題があったとします。この問題の特性を「不良率の高さ」と設定します。

これに影響する主な要因として「人」「設備」「材料」「方法」「測定」「環境」などを挙げます。

さらに、それぞれの主な要因について、具体的な原因(例えば「人のスキル不足」「設備の老朽化」「材料の品質ばらつき」など)を掘り下げて書き出します。

このように問題の原因を整理することで、複雑な課題の全体像を把握し、優先して解決すべき原因を見つけ出すのに役立ちます。

業務改善フレームワークの選び方と判断基準

業務改善を成功させるには、自社に合ったフレームワークを見極めることが重要です。種類が多い中で何を選ぶかは、目的と課題を明確にすることが鍵となります。

全体像を把握したいとき

「どの部署が何をしているか分かりにくい」「属人化が進んでいる」といった課題には、BPMNや業務フロー図が効果的です。業務の流れを視覚的に整理することで、ボトルネックや無駄な作業を発見しやすくなります。

特定業務の効率を上げたいとき

「資料作成に時間がかかる」「会議が長引く」など、明確な業務上の非効率には、ECRSや7つのムダが適しています。現場の作業手順を具体的に見直すのに役立ちます。

効果を数値で測りたいとき

「改善しているかどうかが曖昧」「取り組みが続かない」といった課題には、KGI/KPI設定やPDCAサイクルの活用が有効です。

目標を定量的に管理することで、効果が可視化されます。

原因を深く突き止めたいとき

「同じトラブルが繰り返される」「対策しても効果が出ない」ときは、なぜなぜ分析や特性要因図が有効です。表面的な原因だけではなく、本質的な問題の特定に役立ちます。

このように、目的と課題に合わせてフレームワークを選ぶことで、より的確に業務改善を進められます。必要に応じて複数を組み合わせることも効果的です。

業務改善フレームワークを活用する際の注意点

業務改善フレームワークは、効果的に使えば大きな成果をもたらしますが、使い方を誤ると形だけの施策になってしまうこともあります。ここでは、業務改善の活用時に押さえておきたいポイントを紹介します。

全員を巻き込む大切さ

業務改善は、現場の従業員が持つ課題やアイデアなしには進められません。関係者全員を巻き込み、彼らの意見を取り入れることが大切です。上からの指示だけでは反発を招くこともあります。例えば、業務プロセスを変更する際は、実際にその仕事をするメンバーの意見を取り入れ、安心してアイデアを出せる雰囲気づくりを心がけましょう。

短期間の結果にこだわりすぎない

業務改善は、すぐに目に見える効果が出るとは限りません。特に大きな改革には時間と手間がかかります。短期的な成果が出なくても諦めず、地道に改善を続ける姿勢が大切です。小さな成功を積み重ね、長期的な視点で取り組むことが、最終的に大きな成果につながります。

コストと効果のバランスを考える

業務改善には、ツール導入やコンサルティングなど、コストがかかる場合があります。そのため、改善によって得られる効果が、投入したコストに見合うかを常に意識しましょう。例えば、高額なシステム導入の前に、既存の仕組みで代替できないか検討したり、改善でどれくらいのコスト削減や生産性向上が期待できるかを試算したりすることが重要です。費用対効果が低い場合は、より手軽な改善策から始めるなど、柔軟に対応してください。

定期的な見直しと継続的な改善

業務環境は常に変化します。一度業務改善を行ったからといって、それで終わりではありません。導入したフレームワークや改善策が、現在の状況に合っているか、定期的に見直す必要があります。

例えば、半年に一度業務の流れを見直したり、KPIの達成状況を毎月確認したりするなど、継続的に改善する仕組みを作りましょう。常に最適な業務プロセスを追求する姿勢が、会社が成長し続けるために必要です。

Q&A:業務改善フレームワークに関するよくある質問

Q1: 業務改善フレームワークを導入する際、最初に何から手をつければ良いですか?

A1: 業務改善フレームワークを導入する最初のステップは、現在の業務の進め方を正確に把握し、具体的な課題を見つけることです。 業務フローの可視化や現場からのヒアリングで、問題点を絞り込みましょう。

Q2: 業務改善の取り組みは従業員に負担をかけませんか?

A2: 進め方によっては一時的な負担が生じることもあります。しかし、従業員が改善の目的を理解し、納得して取り組めるようにすることが大切です。 意見を取り入れ、効果を伝え、適切なサポートをすることで、最終的には働きやすい環境を目指します。

Q3: 業務改善は一度やれば終わりですか?

A3: 業務改善は一度やれば終わりではなく、継続的に行うべき活動です。 ビジネス環境は常に変化するため、PDCAサイクルを回し、定期的に見直すことで、常に最適な業務プロセスを維持し、会社の成長につなげることができます。

業務改善フレームワークを継続的に行おう

業務改善フレームワークは、効率化や生産性向上のための「手段」であると同時に、企業文化や働き方そのものを変える「きっかけ」にもなります。PDCAで習慣化を促し、ECRSで業務の無駄を見直し、KPIで成果を見える化します。これらを自社の課題に応じて選び、継続的に活用することで、変化に柔軟に対応できる強い組織が育ちます。フレームワークを効果的に使いこなす企業こそが、これからの市場で着実に前へ進んでいける存在です。

システム乱立を解消するためのステップとは?

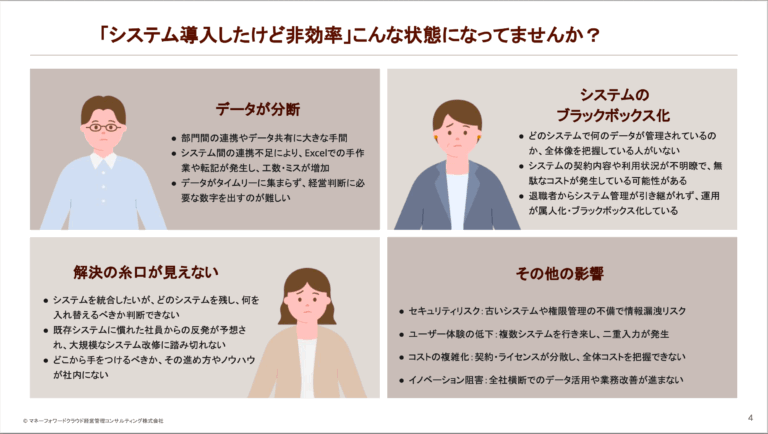

多くの企業がバックオフィス業務効率化のため多様なクラウドシステムを導入するも、「便利なはずが非効率」という現実に直面しています。

その原因は、勤怠や経費など「部分最適」なシステム導入による乱立です。システム同士がつながらず、データの手入力やExcelでの突き合わせ作業が常態化。

これは「見えないコスト」を増やし、業務フローを複雑化させ、現場の負担を増大させます。システム乱立のリスクを整理し、業務アセスメントによる根本解決策をご紹介するホワイトペーパーを用意していますので、ぜひお気軽にご覧ください。

>「システム乱立を解消するためのステップ」の無料ダウンロードはこちら

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選【部署別紹介】

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

経理担当者向け

①Excel関数集 32選まとめブック

経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。

②勘定科目・仕訳辞典(税理士監修)

勘定科目・仕訳に関する基本知識、および各勘定科目の仕訳例を具体的かつ網羅的にまとめた、50ページを超えるガイドを無料で提供しております。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。

人事労務担当者向け

①入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

②社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

総務・法務担当者向け

契約書ひな形まとめ30選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ファシリテーターが上手い人とは?特徴や行動例、上達するコツを解説

ファシリテーターに向き不向きはありますが、ファシリテーターに必要な資質の全てを最初から備えている人はほぼいません。ファシリテーターが苦手な人でも、上手い人の特徴を真似ながら努力を積み重ねていけば、コツをつかんで上手くなる可能性が高まるのです…

詳しくみる報告書とは?種類や書き方、無料テンプレートを紹介

報告書は、ある出来事や活動に関する情報や結果をまとめて報告する書類で、ビジネスにおいて欠かせないものです。しかし、報告書は種類が多く記載内容も異なるため、どの報告書を使って書けばいいのかお悩みの方もいるのではないでしょうか。 本記事では、報…

詳しくみる労働生産性とは?計算方法や向上させる方法、業種別の違いについて解説

近年の働き方改革で注目される、企業の「労働生産性」。労働人口の減少も影響し、限られたリソースでどのように成果を上げるかに悩む企業が増えてきています。本記事では、労働生産性の定義や計算方法、向上させるポイントを解説します。自社の業務の生産性や…

詳しくみる引き継ぎ書の書き方!わかりやすい作り方を引継書テンプレートを基に紹介

組織での仕事において、担当者が変わる際に必須となる「引き継ぎ書」。業務引き継ぎにおける引き継ぎ書の作成は、何かと手間がかかってしまうものです。 そこで本記事では、わかりやすい引き継ぎ書の書き方やコツを解説します。また、引き継ぎ書のテンプレー…

詳しくみるかっこいいメール署名の無料テンプレート・作る際のポイント

ビジネスメールにおいては、相手に会社名や名前、連絡先といった送信者の情報を正しく伝えるための「署名」を末尾に記載することが一般的です。会社や部署であらかじめ署名テンプレートが用意されているケースもあるものの、「メール署名をかっこよくしたい」…

詳しくみる【無料あり】社内wikiでノウハウ共有!おすすめツールと活用ポイント

社内wikiは、業務ノウハウや手順書などをオンラインで整理・共有できる仕組みです。リモートワークや部署間の連携が増える中、必要な情報にすぐアクセスできる環境づくりが求められています。社内wikiを活用すれば、知識の属人化を防ぎ、誰でも同じ情…

詳しくみる