- 更新日 : 2025年10月8日

テレワークのルールの決め方!就業規則や勤怠管理の整備を解説

テレワークや在宅勤務のルールは、制度を安全かつ安定して運用するために、導入時に必ず整備しておく必要があります。勤怠管理、就業場所、業務報告、セキュリティ、費用負担などの取り決めが曖昧なままだと、現場で混乱が生じやすくなります。就業規則や在宅勤務規程、ガイドラインなどを使い分け、現場で使えるルールを明文化しておくことが求められます。

この記事では、最低限決めておくべきテレワークルールと反映方法を、実務にもとづいてわかりやすく解説します。

目次

テレワークのルールはどこまで必要か

テレワークを導入する際は、勤怠の記録、業務の進め方、就業場所、使用機器、連絡体制など、働き方に関わるルールをあらかじめ明確にしておく必要があります。これらが曖昧なままだと、従業員ごとに判断が分かれ、業務の遅れ、不公平、情報漏洩などのトラブルにつながります。

ルール作りの基本は、「業務が滞りなく進められるか」「労務管理ができるか」の2点を軸に、必要な範囲に絞って整備することです。細かすぎるルールは運用が形骸化し、緩すぎると責任が不明確になります。現場の実態に合った、運用しやすい内容にまとめることが求められます。

特に、以下の項目は最低限決めておくべきです。

- 労働時間と勤怠の管理方法

- 就業場所と使用機器の制限

- 業務報告や連絡のルール

- セキュリティ対策

- 費用負担(通信費・備品)や在宅勤務手当の取り扱い

どこにルールを反映するか

テレワークのルールはすべてを就業規則に記載する必要はありません。制度の骨組みとなる基本方針や法的に必要な項目は「就業規則」に、運用上の詳細は「在宅勤務規程」や「ガイドライン」として別途まとめる方法が一般的です。

- テレワーク勤務の定義と対象者の基準

- 労働時間や就業場所の原則

- 賃金・手当(通勤手当や在宅手当)に関する基本方針

- 服務規律や懲戒の扱いに関する基本的なルール

- 勤務開始・終了の報告方法(電話・メール・ツール等)

- 使用できる場所やPC・ソフトの制限

- 業務報告の頻度や緊急時の連絡体制

- 費用精算のルールや備品の貸与方法

- 教育訓練、労災、安全衛生の取り扱い

このように就業規則と在宅勤務規程は、法的整備と実務運用の両面をバランスよくカバーするために、それぞれの役割を分けて設計することが推奨されます。

テレワークで最低限必要なルールと決め方

テレワークで最低限整備すべきルールとして、労働時間の管理、就業場所、業務の進め方、セキュリティ、費用負担に分けて説明します。

1.(前提条件)在宅勤務の対象者

在宅勤務の対象者は、企業側が条件を設定して対象者を限定するのが一般的です。在宅勤務規程にも明確な基準が定められており、この条件を就業規則やガイドラインに反映しておく必要があります。

ルールで定める内容

在宅勤務を許可する対象者に関して、以下のような条件を定めておくと制度が運用しやすくなります。

- 在宅勤務を希望すること(申請制)

- 自宅に業務に適した環境があること(作業スペース・ネット環境など)

- セキュリティ対策が講じられていること

- 家族の理解・協力が得られていること

- 所属長の許可を得ていること

また、会社は業務上の都合により、許可後であっても在宅勤務を取り消すことができる旨も規定してもよいでしょう。このような内容は、在宅勤務を希望する社員との間で誤解や不満が生じるのを防ぐためにも、あらかじめ明文化しておくべきです。

2. 勤怠管理と労働時間のルール

テレワーク中の労働時間を正確に把握するためには、勤務開始と終了の報告、残業の申請、離席のルールなどを明文化する必要があります。

働いている時間が見えにくくなる分、記録方法や残業の扱い、私用中断時のルールなどをあらかじめ決めておかないと、トラブルや未払い賃金の原因になります。

ルールで定める内容

勤怠と労働時間に関する基本的なルールとして、例えば以下のような内容を取り決めておきます。

- 勤務の開始・終了時刻と報告の方法(チャット・勤怠システム・メール等)

- 休憩時間の扱いとその記録

- 残業・休日労働・深夜労働の申請と許可制

- 欠勤や私用による中断の届け出と賃金処理

所定時間外の勤務は所属長の許可を必須とすること

例えば、私用外出の際には事前申請が必要とされており、やむを得ない事情で事前申請ができなかった場合は、速やかに事後報告することとされています。

3. 業務報告・コミュニケーションのルール

テレワークでは、同じ空間で顔を合わせる機会が減るため、業務報告の方法や連絡のタイミングを明確にすることが欠かせません。報告・連絡・相談のルールを整えておかないと、仕事の進捗や情報共有にズレが生じ、チーム全体の連携が取りづらくなります。

ルールで定める内容

業務報告やコミュニケーションに関しては、以下のような取り決めを行います。

- 勤務開始・終了時の報告方法(電話・メール・勤怠管理ツール)

- 日次・週次などの定期的な業務報告の提出(メール・チャット)

- 事故やトラブルが起きた際の緊急連絡フロー

- 上司不在時の代理者、担当部署への連絡ルート

- 連絡がとれる手段(電話、チャット、メール等)を事前に共有しておくこと

よく採用されている決め方

次のような運用ルールを設定している例を紹介します。

- 始業・終業時にチャットや専用システムで報告(自動記録も可)

- 週1回の定例オンラインミーティングを全員参加型で実施

報告・連絡・相談の形式を統一(テンプレート化) - チャットツールのステータス管理(離席・在席など)を活用

トラブル・緊急時は所定の連絡先を順に連絡(上長→代理→部門担当)

連絡体制を明確にすることで、突発的なトラブルにも即座に対応でき、業務の停滞を防げます。また、雑談や気軽な相談の場をあえて用意することで、孤立感や情報の分断も緩和されます。

4. 情報セキュリティと情報機器の取扱い

テレワークでは、従業員が自宅で機密情報を取り扱う場面が増えるため、情報漏洩や不正アクセスのリスクを未然に防ぐセキュリティ対策が不可欠です。

ルールで定める内容の例

情報セキュリティと使用機器の管理に関して、次のような内容を明文化しておきます。

- 業務に使用する機器(PC、スマートフォン、プリンタなど)は会社から貸与されたものを使う

- 個人所有の端末やUSBメモリの使用は禁止

- 社内情報を第三者に見られないよう、画面表示や資料の管理に配慮する

- 会社から持ち出した資料・データは、セキュリティガイドラインに沿って取り扱う

- 会社の許可を得ずにソフトウェアをインストールしてはならない

- 社外のフリーWi-Fiや公共スペースでの業務は禁止

- VPNの使用を原則とすること

また、在宅勤務中は自宅以外での作業を禁止とし、万が一の情報流出や不正使用の可能性を最小限に抑える必要があります。

よく採用されている決め方

多くの企業では、以下のような対応が標準化されています。

- セキュリティポリシーを定め、従業員に年1回の同意・確認を求める

- 会社貸与端末にアクセス制限、暗号化、ウイルス対策を事前に設定

VPN接続とログイン認証を必須とし、アクセスログを記録 - 持ち出し資料は原則禁止。やむを得ない場合は上長の許可が必要

- 定期的に機器使用状況をチェック(IT部門がログ確認や点検を実施)

規定だけでなく、従業員への研修や注意喚起も継続的に行うことで、セキュリティ意識の維持と事故防止につながります。

5. 費用負担と在宅勤務手当のルール

在宅勤務では、従業員が自宅のインターネットや電気、備品などを使って業務を行うため、業務上発生する費用をどのように負担するかをあらかじめ決めておく必要があります。

- 在宅勤務手当(月額定額制など)の支給有無と金額

- 支給の対象条件(例:在宅勤務が週4日以上など)

- 会社が貸与する備品・機器の範囲(PC、スマホ、プリンタ等)

- 私物使用の可否とその精算ルール(原則禁止または要事前承認)

- 通信費や機器使用料の会社負担の有無と範囲

よく採用されている決め方

企業の方針や勤務形態によって異なりますが、以下のような制度設計がよく見られます。

- 月額3,000円〜5,000円の定額在宅勤務手当を支給(電気代・ネット代相当)

- 週〇日以上の在宅勤務者のみ支給対象とする

- 通信費やソフト利用料は領収書提出による実費精算

- 会社支給のPC・スマホ・周辺機器を原則使用(故障時は会社対応)

モバイル端末の通信料は会社一括負担とする

在宅勤務手当と備品支給を組み合わせて導入することで、従業員の負担を最小限にしつつ、企業としてもコスト管理しやすい仕組みになります。

テレワークルールの就業規則への反映と規程例

テレワークのルールを制度として正式に運用するためには、就業規則に反映します。ガイドラインだけでは法的効力が弱く、従業員とのトラブル時に不利になる場合があります。誰が対象で、どのような条件でテレワークを行えるかを明記しておくことが必要です。

どこまで就業規則に記載するか

就業規則に記載すべき内容は、制度の枠組みや賃金・労働時間など労働条件に直結する部分です。具体的には以下の項目が含まれます。

- テレワーク勤務の定義と対象者の基準

- 労働時間・休憩・休日・時間外勤務などの管理方法

- 通勤手当・在宅勤務手当などの賃金・費用に関するルール

- 服務規律・懲戒規定との整合(私用利用、情報管理違反等)

これらは、労働者に不利益となる変更を伴う場合もあるため、変更時には労働者代表への意見聴取と、労働基準監督署への届け出が必要です(従業員が10人以上の事業場の場合)。

在宅勤務規程・ガイドラインで補足する内容

一方、日常の運用に関する詳細ルール(勤怠報告の形式、チャットの使い方、在宅中の連絡体制など)は、「在宅勤務規程」や「ガイドライン」として就業規則とは分けて整備されるのが通例です。これにより、柔軟な見直しや改定がしやすくなります。

就業規則の規程例(簡易文例)

以下は、就業規則や在宅勤務規程における代表的な文例の一部です。

従業員は会社の許可を得た場合に限り、自宅その他会社が指定する場所において在宅勤務を行うことができる。

在宅勤務においては、勤務開始および終了時刻の報告、業務の遂行、会社が定めるセキュリティルールの遵守など、別途定める在宅勤務規程に従うものとする。

このように、就業規則には制度の前提を、在宅勤務規程には実務の詳細を記すことで、法的明確性と柔軟な運用の両立が可能になります。

テレワークルール(在宅勤務規程)のテンプレート

テレワークのルールを作成するには、ひな形も参考にしながら作成すると効率的です。

マネーフォワード クラウドでは、今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料で提供しています。以下よりダウンロードいただき、自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。

テレワークのルールで働きやすさを整える

テレワークを円滑に運用するには、制度としての整備と現場での実行性の両方が必要です。勤怠管理、業務報告、就業場所、使用機器、セキュリティ、費用負担など、最低限決めておくべきルールを明確にし、従業員が迷わず業務に集中できる環境を整えることが求められます。

就業規則では制度の枠組みを定め、在宅勤務規程やガイドラインでは運用の詳細を補足することで、柔軟性と法的整合性の両立が可能になります。制度設計にあたっては、社員の働きやすさと企業の管理のしやすさを両立させる視点が欠かせません。

ルールは運用しながら見直し、現場の声を取り入れて改善していくことが重要です。

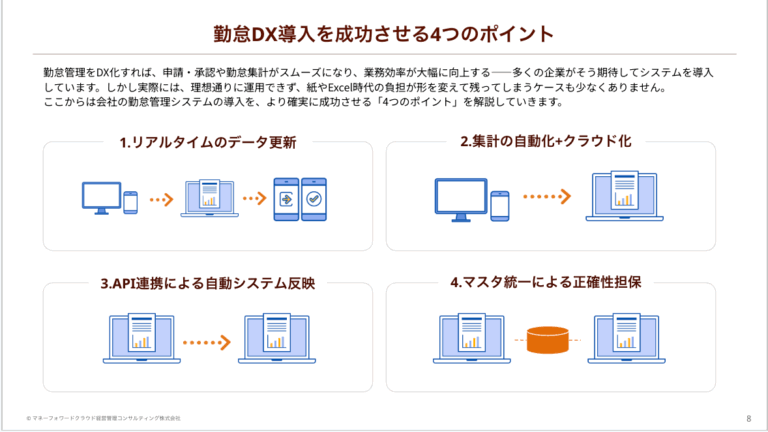

勤怠管理DXのあるあるなお悩みと再設計のポイント

働き方改革やテレワークで勤怠管理の重要性は高まっています。しかしタイムカードやExcel運用では申請遅延や入力ミス、長時間労働の把握不足など課題が残っているのも事実です。

クラウドシステムを導入するだけでは解決できず、業務フロー整理やデータ連携、現場定着まで設計することが必要です。勤怠管理DXで業務効率化と定着を実現するポイントを解説するホワイトペーパーをご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

>勤怠管理DXのあるあるなお悩みと再設計のポイントの無料ダウンロードはこちら

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選【部署別紹介】

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

経理担当者向け

①Excel関数集 32選まとめブック

経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。

②勘定科目・仕訳辞典(税理士監修)

勘定科目・仕訳に関する基本知識、および各勘定科目の仕訳例を具体的かつ網羅的にまとめた、50ページを超えるガイドを無料で提供しております。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。

人事労務担当者向け

①入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

②社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

総務・法務担当者向け

契約書ひな形まとめ30選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

作業日報の書き方|建設業などの職種別の例文一覧・エクセルテンプレートつき

多くのビジネスパーソンが「今日の作業日報、何を書こう…」と頭を悩ませ、目的や効果を実感できずにいます。しかし、作業日報は単なる義務的な業務記録ではありません。正しく書けば、あなた自…

詳しくみる書類作成の基本とは?文例や効率化するコツ、テンプレートも紹介

書類は、社内の情報共有や社外への情報発信の際に欠かせないものですが、書類作成に割ける時間は限られているため、作成のコツを押さえた上で取り組むことが大切です。 本記事では、書類作成に…

詳しくみる不動産取り纏め依頼書とは?買付証明書との違いや書き方・テンプレ

不動産購入の際には「買付証明書」という、購入の意思表示をする書類を提出する必要があります。しかし、買付証明書に似た「不動産取り纏め依頼書」も、不動産の購入希望者がいることを伝え、売…

詳しくみるアシミレーションとは?意味やメリット、事例、進め方、失敗しないためのポイントを解説

アシミレーションという言葉を耳にしたことはあっても、正しい意味は知らないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、アシミレーションの意味やメリット、進め方、失敗しないための…

詳しくみる仕事の引き継ぎがうまくいかない! 悪いのは前任者か後任者か徹底解説

仕事の引き継ぎが円滑に進まない場面に遭遇すると、私たちはつい「誰に問題があるのか」と考えがちです。しかし多くの場合、前任者の準備や伝え方、後任者の受け止め方やスキル、そして会社全体…

詳しくみる連絡事項とは?活用方法やメリット、無料テンプレートを紹介

連絡事項とは、ある情報やニュースを共有するための事柄を指します。ビジネスにおいて、重要な情報を共有する際に使われることが多く、連絡を効率化し、ミスや誤解を防げるのがメリットです。本…

詳しくみる