- 更新日 : 2025年10月10日

DXで業務効率化!ポイントや事例を解説

デジタルトランスフォーメーション(DX)による業務効率化は、企業の競争力向上と持続的成長を実現する重要な戦略です。従来の手作業中心の業務から脱却し、デジタル技術を活用することで、作業時間の大幅な短縮とヒューマンエラーの削減を同時に実現できます。

この記事では、DXによる業務効率化の本質から具体的な実践方法までをわかりやすく解説します。

目次

DXと業務効率化の関係

DXが業務効率化に与える根本的な変化と、なぜ現代のビジネス環境において必要不可欠な取り組みなのかを明確に理解しましょう。

DXの本質的な価値

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、単なるIT化やデジタル化を超えた、組織全体の業務プロセスと企業文化の根本的な変革を指します。従来のアナログ作業をデジタルに置き換えるだけでなく、データ活用による意思決定の最適化や、自動化による人的リソースの戦略的配分を実現します。

業務効率化において、DXは三つの重要な価値を提供します。第一に、繰り返し作業の自動化による時間創出、第二に、データ可視化による意思決定の迅速化、第三に、システム連携による情報共有の円滑化です。これらの要素が組み合わさることで、従来では不可能だった劇的な生産性向上を実現できます。

従来の効率化手法との違い

従来の業務効率化は、既存の作業手順を改善することに重点を置いていました。作業スピードの向上や無駄な工程の削減といった、現在の枠組み内での最適化が中心でした。

一方、DXによる業務効率化は、「その業務は本当に人が行う必要があるのか」「もっと価値の高い業務に人材を投入できないか」という根本的な問いから始まります。業務そのものを再定義し、人間は創造的で付加価値の高い業務に集中し、定型的な作業はシステムに任せるという発想転換を促します。

デジタル化がもたらす情報革命

DXの核心は、あらゆる業務情報をデジタル化し、即座にアクセス可能な状態で管理することです。紙の書類やローカルファイルに散在していた情報を統一されたプラットフォームで管理することで、情報検索時間を劇的に短縮できます。

さらに、デジタル化された情報は分析や加工が容易になり、業務改善のためのインサイトを得やすくなります。リアルタイムでの情報共有が可能となり、関係者間のコミュニケーションも円滑化されます。例えば、営業活動の記録をデジタル化すれば、成約率の高い営業手法や顧客の傾向を数値で把握し、組織全体で共有できます。

DXで業務効率化するポイント

効果的なDX推進には、技術導入だけでなく、組織運営や人材マネジメントの観点からの戦略的アプローチが必要です。

データドリブン経営の確立

DXによる業務効率化の最大の特徴は、客観的なデータに基づいた意思決定を行うことです。勘や経験に頼った従来の判断から脱却し、売上データ、顧客行動分析、作業時間測定などの具体的な数値をもとに改善策を立案します。

データの可視化により、これまで見えなかった業務の問題点や改善機会を発見できます。例えば、特定の業務で異常に時間がかかっている工程を特定し、その原因を分析することで、効果的な改善策を講じることができます。

業務プロセスの標準化と最適化

DXを成功させるためには、現在の業務プロセスを明確に把握し、標準化することが前提となります。担当者によって作業手順が異なる状況では、システム化や自動化の効果を最大化できません。

業務フローの可視化から始めて、各工程の所要時間や頻度を定量的に測定しましょう。その上で、不要な承認手続きや重複する作業を削減し、最もシンプルで効率的なプロセスを構築します。標準化されたプロセスは、新人研修の効率化や品質の均一化にも寄与します。

段階的導入による リスク管理

DXは組織に大きな変化をもたらすため、一度にすべてを変革しようとするとかえって混乱を招く可能性があります。影響範囲が限定的で、効果を実感しやすい業務から段階的に導入することで、組織の理解と協力を得やすくなります。

まずは日常的に発生しており、かつ手間がかかっている業務を洗い出し、小規模な単位で実証的に導入していくことがポイントです。小さな成功体験を積み重ねることで、DXに対する組織の信頼度が向上し、より大規模な変革への準備が整います。また、段階的な導入により、予期しない問題が発生した場合のダメージを最小限に抑えることができます。

組織文化とマインドセットの変革

DXツールを導入しても、それを活用する人材のマインドセットが変わらなければ、期待した効果は得られません。新しいシステムやプロセスに対する理解を深め、変化を前向きに受け入れる組織文化を醸成することが重要です。

特に、長年同じ方法で業務を行ってきた社員にとって、DXは大きな変化となります。変革の必要性と具体的なメリットを丁寧に説明し、不安を解消するためのサポート体制を整備することで、全社一丸となったDX推進が可能になります。

DXで業務効率化する流れ

実際にDXプロジェクトを推進する際の具体的なステップを、実務的な観点から詳しく解説します。

現状把握と課題分析

DXプロジェクトの第一歩は、現在の業務状況を詳細に分析することです。各部署でどのような業務にどの程度の時間を費やしているか、どこでボトルネックが発生しているか、情報の流れは適切かなど、客観的なデータを収集します。

現場の社員へのヒアリングやアンケート調査も重要な情報源となります。トップダウンの分析だけでは見落としがちな、実際の業務上の課題や改善要望を把握することで、より実効性の高い改善策を立案できます。

目標設定と投資対効果の算定

分析結果をもとに、具体的で測定可能な改善目標を設定します。「書類作成時間を50%削減する」「顧客対応の平均時間を30%短縮する」など、数値化できる指標を用いることで、DXの効果を客観的に評価できます。

同時に、DX投資に対する期待リターンを算定することも重要です。システム導入費用、研修コスト、運用費用と、削減される人件費や向上する売上を比較し、投資回収期間を明確にします。

適切なソリューションの選定

設定した目標を達成するために最適なDXツールやシステムを選定します。既存システムとの互換性、操作の簡便性、拡張性、セキュリティ機能、コストパフォーマンスなど、多角的な視点から評価することが重要です。

また、導入後のサポート体制やアップデートの頻度、他社での導入実績なども考慮要素となります。短期的なコストだけでなく、長期的な運用を見据えた選定を行いましょう。

パイロット運用と効果検証

本格導入の前に、限定的な範囲でパイロット運用を実施し、システムの動作確認と効果測定を行います。想定していた効果が得られない場合は、設定の調整や追加機能の検討を行います。

パイロット期間中は、利用者からの詳細なフィードバックを収集し、操作性の改善点や追加研修の必要性を把握します。この段階で発見された問題を解決することで、本格運用時のトラブルを未然に防げます。

全社展開と継続的改善

パイロット運用で問題がないことを確認できたら、段階的に全社への展開を進めます。部署ごとの特性や業務の違いを考慮し、それぞれに適したカスタマイズを行うことで、導入効果を最大化できます。

運用開始後も定期的に効果測定を行い、さらなる改善機会を探ります。DXは継続的な取り組みであり、技術の進歩や業務環境の変化に合わせて、システムの更新と最適化を続けることが重要です。

DXでの業務効率化成功事例

実際の企業がDXによってどのような具体的な成果を上げたかを、業界別の事例を通じて紹介します。

1. トヨタ自動車株式会社

Microsoft Power Platformによる現場主体の「市民開発」でのアプリ開発が本格化。これまで外注に頼ってきたシステム開発の内製化が実現したことで、本番稼働までのリードタイム短縮や、より使い勝手の高いシステムによる業務効率化を実現しました。

- 田原工場(愛知県)でも、職場のKPI管理や保全作業の管理、設備予備品の利用量の可視化などを狙いに、すでに40以上のアプリを独自開発

- 7万人を超える日本のトヨタパーソンのDX人材化を牽引するため、「デジタル バッジ」制度や「デジタル イノベーション ガレージ(DIG)」プログラムを実施

2. 日本郵船株式会社(DXグランプリ2023受賞)

取り組み内容: 船舶系のデータ活用は既に10年以上前から取り組んでいる。データを揃え、活用する人材を育てることも既に行ってきている。その結果として予防保全なども実現されており、海運業界のDXモデル企業となっています。

- 船の建造に3Dモデルや立体図面を活用し、船舶設計・承認プロセスの短縮化・簡素化を進める取り組み

- 運航IoTデータを船から陸上へ毎分送信するSIMS3(Ships Information Management System)や衛星通信サービスStarlink(スターリンク)の導入

- データラボラトリーという社内研修制度を立ち上げました。これは社員が普段の業務で抱えている課題を題材に、他の参加者とグループを組んでデータ分析による課題解決に取り組むというものです。

3. ソフトバンク株式会社(5年連続DX銘柄選定)

グループシナジーを生かした幅広い分野での新規事業の実績や、社会課題解決に向けた取り組み、DXの理念に合致するビジョンおよび社内制度などが高く評価されました。

- 需要を予測して店舗の無駄を無くす「サキミル」を開発し、小売・飲食業の業務効率化を支援

- ソフトバンクショップでお客さまから質問を受けた際、従来はクルーがコールセンターに電話して確認をしていました。「LINE WORKS」を導入し、チャットを活用したところ、コールセンターからの回答までの時間を平均60秒短縮

システム乱立を解消するためのステップとは?

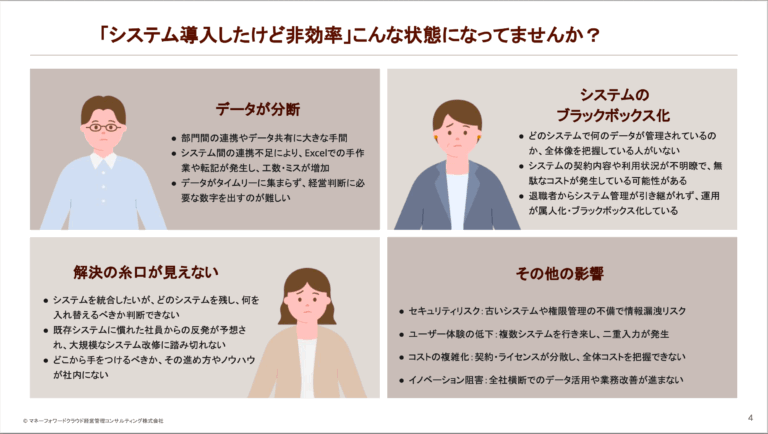

多くの企業がバックオフィス業務効率化のため多様なクラウドシステムを導入するも、「便利なはずが非効率」という現実に直面しています。

その原因は、勤怠や経費など「部分最適」なシステム導入による乱立です。システム同士がつながらず、データの手入力やExcelでの突き合わせ作業が常態化。

これは「見えないコスト」を増やし、業務フローを複雑化させ、現場の負担を増大させます。システム乱立のリスクを整理し、業務アセスメントによる根本解決策をご紹介するホワイトペーパーを用意していますので、ぜひお気軽にご覧ください。

DX推進で実現する新しい働き方

DXによる業務効率化は、単なる作業時間の短縮を超えて、組織全体の働き方を根本的に変革する力を持っています。定型的な業務から解放された人材が、より創造的で戦略的な業務に集中できるようになることで、企業の競争力は飛躍的に向上します。

成功の鍵となるのは、現状の正確な把握、明確な目標設定、段階的な導入、そして継続的な改善への取り組みです。小さな変化から始めて組織の理解と協力を得ながら、徐々に変革の範囲を拡大していくことが、持続可能なDXの実現につながります。

デジタル技術の急速な進歩により、今後さらに高度で使いやすいソリューションが登場することが予想されます。変化を恐れることなく、新しい可能性を積極的に探求し続けることで、競争優位性を維持し、より価値の高い業務に集中できる組織を構築できるでしょう。DXによる業務効率化は、企業の未来を切り開く重要な投資なのです。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選【部署別紹介】

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

経理担当者向け

①Excel関数集 32選まとめブック

経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。

②勘定科目・仕訳辞典(税理士監修)

勘定科目・仕訳に関する基本知識、および各勘定科目の仕訳例を具体的かつ網羅的にまとめた、50ページを超えるガイドを無料で提供しております。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。

人事労務担当者向け

①入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

②社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

総務・法務担当者向け

契約書ひな形まとめ30選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ワークフローとは?意味や使い方、具体例、システム導入のメリット

ワークフローとは、業務を遂行するための一連の流れ、またはその流れを図式化したものを指します。さらに、業務の流れを自動化したものがワークフローシステムです。ワークフローの整備やシステ…

詳しくみるコンサルティング支援とは?経営課題を解決する種類、内容、費用から成功の秘訣まで徹底解説

この記事では、企業の成長や変革に不可欠なコンサルティング支援について、その概要や具体的なサービス内容、費用体系、そして失敗しない会社の選び方や成功の秘訣までを解説します。 専門家に…

詳しくみるマニュアル作成のコツとは?失敗しない手順や書き方、運用をわかりやすく解説

マニュアル作成をする際には、フォーマットの統一や目次の設定、作業手順の時系列表示などが重要です。この記事では、マニュアル作成の目的やコツなどについて解説しています。また、マニュアル…

詳しくみる働き方改革とは?具体例と対策の仕方、進め方をわかりやすく解説

働き方改革とは、働く形態や労働環境を改善する取り組みを指します。テレワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方を導入することで、生産性と働く人々の満足度を高めることが可能です。働…

詳しくみる議事録の書き方とは?わかりやすく書くコツとフォーマットを紹介

議事録は、フォーマットの活用により初心者でも簡単に作成できます。議事録の書き方のコツは、フォーマットに記載する必要項目への理解が大切です。今回は、議事録を簡単に作成できるテンプレー…

詳しくみる情報管理とは?管理すべき情報や情報漏洩の原因、具体的な対策を解説

企業における情報管理とは、情報を必要なタイミングで取り出せる状態を保ちつつ、保護して流出を防ぐことです。情報管理は会社経営を進めるうえで重要なタスクですが、正しいやり方をしないと情…

詳しくみる