- 更新日 : 2025年10月8日

属人化は悪くない?メリット・デメリットと組織での活かし方を解説

「属人化」という言葉を聞くと、多くのビジネスパーソンはネガティブなイメージを抱くのではないでしょうか。「業務がブラックボックス化する」「担当者がいないと仕事が回らない」「ノウハウが共有されない」――。確かに、属人化には多くのリスクが潜んでいます。

しかし、業務効率化や組織運営を考える上で、属人化を完全に排除することだけが正解なのでしょうか?

この記事では、属人化は必ずしも悪くないという視点から、メリットとデメリットを改めて整理し、属人化を組織の強みとして活かしていくための考え方と具体的な方法について解説します。属人化に対する一方的な見方を脱却し、より柔軟で戦略的な組織運営を目指すための一助となれば幸いです。

目次

属人化はなぜ悪いとされるのか

まず、属人化がなぜこれほどまでに問題視されるのか、主な理由を再確認しておきましょう。これらのリスクを理解しておくことは、属人化のメリットを活かす上でも重要になります。

業務停滞のリスク

最も分かりやすいリスクは、特定の担当者が不在になった場合に業務が滞ってしまうことです。休暇、異動、退職などにより担当者がいなくなると、他の誰もその業務を遂行できず、プロジェクトの遅延や最悪の場合は停止につながる可能性があります。これは事業継続性の観点から大きな問題です。

ノウハウ消失のリスク

担当者個人の経験や勘に頼った業務は、そのノウハウが組織に蓄積されにくいという側面があります。担当者が退職・異動してしまうと、長年培ってきた貴重な知識やスキル、顧客との関係性などが失われてしまう可能性があるためです。これは組織全体の知的資産の損失と言えます。

公平性の問題

特定の担当者しかできない業務が存在すると、その担当者に業務負荷が集中しやすくなります。また、評価基準が曖昧になりやすく、他のメンバーとの間で不公平感が生じる可能性があります。「あの人しかできないから仕方ない」という状況は、チーム全体の士気や協力体制に悪影響を与えることもあります。

標準化・効率化を阻害

業務プロセスが個人のやり方に依存していると、組織全体としての標準化やマニュアル化が進みません。これにより、新しいメンバーの教育に時間がかかったり、業務改善の取り組みが難しくなったりするなど、組織全体の生産性向上の妨げとなる場合があります。

これらのリスクは確かに存在し、多くの組織がその対策に追われています。しかし、これらのデメリット側面だけを見て「属人化=悪」と断じるのは早計かもしれません。

仕事のストレスによる退職のリスク

特定の担当者に業務や責任が集中しすぎると、その個人には大きなプレッシャーがかかります。「自分がいなければ仕事が回らない」という状況は、達成感につながる一方で、休暇を取りづらい、常に緊張感を強いられるといったストレスの原因となります。

また、過度な負担や、自身のスキルが正当に評価・共有されていないと感じる不満は、エンゲージメントの低下を招き、最悪の場合、その人材の退職理由となり得ます。「仕事の属人化」が引き起こすプレッシャーや不公平感が、貴重な人材の退職につながるリスクは軽視できません。個人への過負荷と、それがもたらす心身の不調や離職リスクは、属人化の明確なデメリットと言えるでしょう。

それでも属人化は悪くないと言える理由

属人化が持つリスクを認識した上で、次にそのメリットや「悪くない」と言える側面を見ていきましょう。見方を変えれば、属人化は組織の強みにもなり得ます。

高度な専門性と品質を担保できるため

特定の分野において、長年の経験と深い知識を持つ専門家の存在は、高い品質のアウトプットを生み出す源泉となります。マニュアル化が難しい高度な判断や、複雑な問題解決、あるいは「匠の技」とも言えるような熟練したスキルは、まさに属人化の賜物です。無理に標準化しようとすることで、かえって品質が低下してしまうケースも少なくありません。

イノベーションの源泉となるため

新しいアイデアや革新的な取り組みは、標準化されたプロセスよりも、個人の持つ独自の視点や発想、試行錯誤から生まれることが多くあります。特定の分野に深い知識と情熱を持つ人材が、ある程度の裁量を持って業務に取り組める環境は、イノベーションを促進する土壌となり得ます。属人化は、時に組織の創造性を刺激するのです。

個人のモチベーションを向上できるため

「この分野は自分が第一人者だ」「この仕事は自分にしかできない」という自負は、担当者の責任感や仕事への誇りを高め、モチベーション向上につながることがあります。自分のスキルや知識が組織に貢献している実感は、エンゲージメントを高める重要な要素です。適度な属人性は、個人の成長を促し、プロフェッショナル意識を育むきっかけにもなります。

顧客との強固な関係構築ができるため

特に営業や顧客対応などの分野では、特定の担当者が長期にわたって顧客と関係性を築くことで、深い信頼関係が生まれることがあります。顧客の細かな要望や背景を熟知した担当者の存在は、顧客満足度を高め、長期的な取引につながる重要な資産となります。これも一種の「良い属人化」と言えるでしょう。

特定分野での競争優位性があるため

特定のスキルやノウハウを持つ人材がいることで、他社には真似できない独自のサービスや製品を提供でき、競争優位性を確立できる場合があります。ニッチな市場や高度な技術力が求められる分野においては、属人化された専門性が企業の生命線となることすらあります。

このように、属人化はリスクだけでなく、組織にとって価値ある側面も持ち合わせているのです。重要なのは、そのリスクを管理しつつ、メリットをいかに引き出すかという視点です。

属人化のメリットを活かすための考え方

属人化を単なる「悪」として排除するのではなく、そのメリットを認識し、組織の力に変えていくためには、どのような考え方が必要でしょうか。

適材適所

すべての業務を均質化・標準化することが必ずしも最適とは限りません。業務の性質によっては、特定の個人の能力や才能を最大限に活かす「適材適所」の考え方が有効な場合があります。属人化を、個々の強みを活かすための戦略的な配置と捉え直すことが重要です。

全てを標準化しない

業務効率化の名の下に、あらゆる業務を標準化しようとすると、前述したような属人化のメリット(高品質、イノベーション、モチベーションなど)を失ってしまう可能性があります。「標準化すべき業務」と「属人性を活かすべき業務」を見極め、メリハリをつける勇気を持つことが大切です。

属人化とリスク管理を両立する

属人化のメリットを享受するためには、その裏側にあるリスク(業務停滞、ノウハウ消失など)への対策が不可欠です。「属人化を活かすこと」と「リスクを管理すること」は二者択一ではなく、両立させるべきものと捉えましょう。メリットを最大化しつつ、デメリットを最小化するバランス感覚が求められます。

属人化とスペシャリストの違いを明確化する

高度な専門性を持つスペシャリストと、属人化を混同しないことが重要です。スペシャリストはその深い知識とスキルで組織に貢献する貴重な人材であり、その専門性自体は尊重されるべきです。

問題となるのは、そのスペシャリストの知識やスキルが全く共有されず、ブラックボックス化している状態や、あるいは専門性がそれほど高くない業務まで特定の人に依存してしまっている状態です。つまり、「スペシャリスト=即、悪しき属人化」ではなく、その知識や業務の共有・連携体制の欠如が問題の本質である場合が多いのです。良い属人化とは、スペシャリストの能力を活かしつつ、組織としてリスクヘッジができている状態を指します。

属人化を武器に変える具体的な方法

では、属人化のリスクを管理しながら、そのメリットを組織の武器として活用していくためには、具体的にどのような取り組みが考えられるでしょうか。

スキルの可視化と共有の仕組みづくり

誰がどのようなスキルや知識を持っているのかを組織内で可視化し、共有できる仕組みを作ることが、属人化を武器に変える第一歩です。たとえば、スキルマップの作成やナレッジベースの構築などが有効です。これにより、「あの人にしかできない」状態を把握し、意図的に知識移転を進めたり、バックアップ体制を検討したりすることが可能になります。ただし、形式的な共有だけでなく、実践的な知識や暗黙知をどう移転するかが鍵となります。

チーム内での連携強化とバックアップ体制

特定の担当者に業務が集中しないよう、チーム内で積極的に情報共有を行い、互いにサポートし合える体制を構築します。複数のメンバーが業務内容を理解し、最低限の対応ができるようにしておくことで、担当者不在時のリスクを低減できます。ペアワークやジョブローテーションなども有効な手段です。

専門性を正当に評価する文化の醸成

高度な専門性や熟練したスキルを持つ人材の価値を、組織として正当に評価する文化を醸成することが重要です。報酬制度やキャリアパスにおいて、専門性を追求する道を認め、それに見合った評価や報酬があれば、専門人材のモチベーション維持と、将来的な人材の育成につながります。属人性を「問題」ではなく「価値」として捉える意識改革が必要です。

OJTやメンター制度の導入

マニュアル化しにくい暗黙知や高度なスキルは、OJT(On-the-Job Training)やメンター制度を通じて、実践的に次世代へ継承していくことが効果的です。経験豊富な人材が、若手や後任者に対して直接指導・助言を行うことで、単なる手順だけでなく、思考プロセスや判断基準といった深いレベルでの知識移転が期待できます。

段階的な標準化とコア業務の見極め

すべての業務を一度に標準化しようとするのではなく、段階的に進めることが現実的です。まずは、定型的で標準化しやすい業務から着手し、徐々に対象を広げていきます。その際、企業の競争力の源泉となるようなコア業務や、高度な専門性が求められる業務については、無理に標準化せず、属人性を活かす選択肢も残しておくべきです。どこまで標準化し、どこから属人性を活かすかの戦略的な見極めが重要になります。

属人化をわざと活かす場面

属人化は、時としてわざと(意図的に)選択すべき戦略にもなり得ます。例えば、研究開発部門における特定の研究者の知見、新規事業立ち上げフェーズでのキーパーソンの推進力、あるいは特定の顧客とのリレーションが極めて重要な場合など、その個人の能力に頼ることが効果的かつ効率的なケースも存在します。

重要なのは、これを「放置された属人化」ではなく、「戦略的な属人化」と位置づけ、リスク(後継者育成、情報共有など)を認識した上で、意図的にその状態を選択・維持することです。これにより、特定の分野で他社に対する圧倒的な優位性を築くことも可能になります。

属人化との上手な向き合い方を模索しましょう

属人化は、一般的にネガティブな側面が強調されがちですが、必ずしも「悪」ではありません。高度な専門性、イノベーションの促進、個人のモチベーション向上、顧客との強固な関係構築、競争優位性の確立など、組織にとって重要なメリットをもたらす可能性も秘めています。

重要なのは、「属人化=悪」という短絡的な思考に陥らず、そのメリットとデメリットを冷静に分析し、リスクを適切に管理しながら、メリットを最大限に活かすための戦略的なアプローチをとることです。

スキルの可視化、チーム連携、正当な評価、知識移転の仕組み、そして標準化と属人性を活かす業務の見極めなどを通じて、属人化を組織の「問題」から「武器」へと転換していくことが可能です。

属人化との上手な付き合い方を模索することは、変化の激しい現代において、組織が持続的に成長し、競争力を維持していくための重要な鍵となるでしょう。

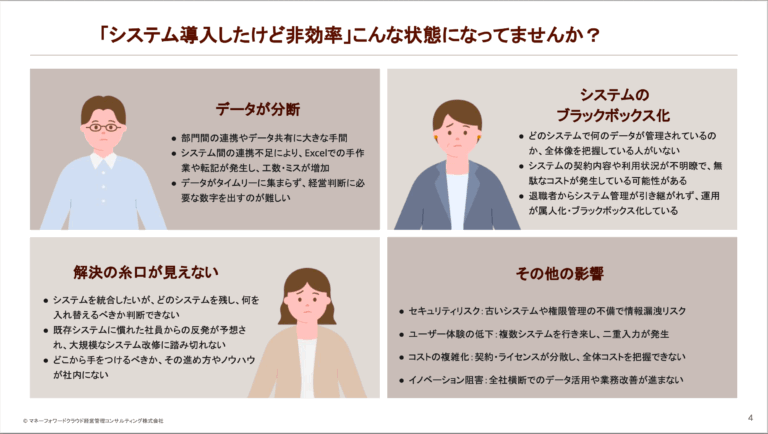

システム乱立を解消するためのステップとは?

多くの企業がバックオフィス業務効率化のため多様なクラウドシステムを導入するも、「便利なはずが非効率」という現実に直面しています。

その原因は、勤怠や経費など「部分最適」なシステム導入による乱立です。システム同士がつながらず、データの手入力やExcelでの突き合わせ作業が常態化。

これは「見えないコスト」を増やし、業務フローを複雑化させ、現場の負担を増大させます。システム乱立のリスクを整理し、業務アセスメントによる根本解決策をご紹介するホワイトペーパーを用意していますので、ぜひお気軽にご覧ください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選【部署別紹介】

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

経理担当者向け

①Excel関数集 32選まとめブック

経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。

②勘定科目・仕訳辞典(税理士監修)

勘定科目・仕訳に関する基本知識、および各勘定科目の仕訳例を具体的かつ網羅的にまとめた、50ページを超えるガイドを無料で提供しております。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。

人事労務担当者向け

①入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

②社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

総務・法務担当者向け

契約書ひな形まとめ30選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

OAとは?オフィスのOA機器の種類やOAスキルアップ方法、関連語を紹介

OA(オフィスオートメーション)とは、オフィス業務をパソコンやコピー機などを利用して自動化することです。紙での仕事を電子化でき、業務効率化につながります。 本記事では、OAの概要を…

詳しくみる日報をペーパーレス化するメリットとは?進め方やアプリも紹介

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、業務のペーパーレス化が企業の重要な課題となっています。特に毎日作成される日報は、紙媒体での管理に多くの時間とコストがかかり、情…

詳しくみる見やすいワークフローとは?作成5つのポイントと選定法

業務を効率よく進めるためには、誰が見ても分かりやすいワークフローを整えることが大切です。ワークフローが複雑だったり、情報が整理されていなかったりすると、承認の停滞や作業ミスが起こり…

詳しくみるアジェンダとは?意味を簡単にわかりやすく解説!レジュメとの違いや書き方・テンプレートも紹介

会議の案内メールで「アジェンダを添付します」と書かれていたり、上司から「次の会議のアジェンダを作っておいて」と頼まれたりしたことはありませんか? 「アジェンダ」とは、ビジネスシーン…

詳しくみる課題管理とは?課題の見つけ方や管理表の作り方、無料テンプレート付き

課題管理とは、プロジェクトの進行を妨げる複数の課題を整理し、優先順位や担当者を決めるなどして管理することです。課題管理表を用いて適切に管理することで、対応漏れやトラブルを回避し、プ…

詳しくみるグループセッションとは?グループウェアが増加の理由と無料機能の使い方

グループセッションは、会社内のコミュニケーションを活性化できるグループウェアの一種です。スケジュールやワークフローを一元的に管理できるツールで、コミュニケーションの活性化と同時に、…

詳しくみる