- 更新日 : 2025年10月8日

社内wikiの失敗事例から学ぶ!成功へのロードマップとは?ツールや自作する方法も解説

社内wikiは、組織内の知識や情報を集約し、共有することで業務効率の向上や属人化の解消に貢献する強力なツールです。しかし、その導入や運用に失敗し、「誰も使わない」「情報が古いまま放置される」といった残念な結果に終わってしまうケースも少なくありません。せっかく導入した社内wikiが、なぜ期待通りに機能しないのでしょうか。

本記事では、なぜ社内wikiの運用が失敗してしまうのか、その具体的な原因を事例を交えながら分析し、失敗を回避して社内wikiを成功に導くための秘訣、そして具体的なツール活用のポイントまで徹底解説します。

目次

社内wikiが失敗に終わる事例

社内wikiが期待通りに活用されず、失敗に終わる背景には、いくつかの共通した原因が存在します。ここでは具体的な失敗事例をもとに、その原因を掘り下げます。

1. 目的が不明確・共有されていない

最も根本的な失敗原因の一つが、社内wikiを導入する目的が曖昧であったり、従業員にその目的が十分に共有されていなかったりするケースです。「何のために使うのか」「使うことでどんなメリットがあるのか」が理解されなければ、利用は促進されません。

2. 導入したツールが使いにくい・検索性が低い

多機能であっても操作が複雑だったり、インターフェースが直感的でなかったりするツールは敬遠されがちです。また、必要な情報がすぐに見つからない「検索性の低さ」も、利用者のモチベーションを大きく削ぎます。求める情報にたどり着けない、情報が探しにくいといった問題は致命的です。

3. 誰も使わず情報が更新されない

社内wikiの価値は、情報が蓄積され、それが最新の状態に保たれていることにかかっています。しかし、「忙しくて書き込む時間がない」「何を書いていいかわからない」「情報が古くても誰も更新しない」といった状況が続くと、wikiは次第に使われなくなります。新しい情報が追加されず、既存の情報も陳腐化すれば、誰も見向きもしなくなります。

4. 運用体制が整っていない

誰が社内wikiの責任者で、どのように運用していくのかという体制が不明確な場合も失敗しやすいです。更新のルール、投稿のガイドライン、定期的なメンテナンス計画など、運用体制の不備はwikiの形骸化を招きます。

5. 導入後に放置され関心が薄れている

導入初期は意気込んでも、日常業務の忙しさに追われて次第に誰もwikiの存在を気にかけなくなるケースです。定期的なアナウンスや利用促進策がないと、人々の関心は薄れてしまいます。

社内wikiの失敗を回避し、成功に導くためのロードマップ

これらの失敗原因を踏まえ、社内wikiを成功させるための具体的なステップを10個紹介します。

- 明確な導入目的とKPIを設定する

「業務効率〇%向上」「新人教育期間の〇日短縮」「問い合わせ件数〇%削減」など、具体的な目的と測定可能な目標(KPI)を設定し、全社(または対象部署)で共有します。 - 利用者目線の使いやすいツールを選定する

直感的な操作性、強力な検索機能、マルチデバイス対応など、実際に使う従業員の視点でツールを選びましょう。無料トライアルなどを活用して複数のツールを試用し、操作感や必要な機能を見極めるのがおすすめです。 - 運用責任者と推進チームを任命する

wikiの活性化をミッションとする責任者と、各部門からの代表者などで構成される推進チームを設置します。彼らが中心となって運用ルール策定や利用促進を担います。 - シンプルでわかりやすい運用ルールを策定する

投稿フォーマットのテンプレート化、タグ付けルール、更新頻度の目安、権限設定など、誰でも迷わず使えるシンプルなルールを設けます。最初は最低限のルールから始め、運用しながら改善していくのが良いでしょう。 - 初期コンテンツを充実させ、利用のきっかけを作る

よくある質問(FAQ)、業務マニュアル、社内規定、会議の議事録テンプレートなど、利用価値の高い情報を初期段階である程度投入しておくことで、「使える」という第一印象を与え、利用を促進します。 - スモールスタートで成功体験を積み重ねる

最初から全社展開を目指すのではなく、特定の部門やプロジェクトで試行し、小さな成功事例を作ってから徐々に拡大していく方法も有効です。そこで得たノウハウや改善点を全社展開に活かします。 - 社内への周知を徹底し、使い方を教育する

定期的な社内報での案内、社内wiki活用事例の共有、利用方法の勉強会開催など、地道な周知活動が重要です。ツールの使い方だけでなく、「なぜ使うのか」「どう使うと便利か」を伝え続けます。 - 定期的な情報更新とメンテナンスの仕組みを構築する

情報の棚卸しや最新化を定期的に行う担当者を決めたり、コンテンツごとに更新期限を設けたりする仕組みを作ります。情報が古いまま放置されることを防ぎます。 - インセンティブや評価制度を検討する

優れた情報提供者を表彰したり、社内wikiへの貢献度を人事評価に反映したりするなど、ポジティブな動機付けも有効です。ただし、義務感ではなく自発的な協力を促す形が理想です。 - 定期的な効果測定と改善サイクルを回す

設定したKPIの達成度、アクセス数、投稿数、検索キーワードなどを定期的にチェックします。利用者アンケートも実施して改善点を見つけ、継続的に社内wikiを進化させていくことが失敗しないための鍵です。

社内wikiのツールを活用するポイント

ここでは、代表的なグループウェアや情報共有ツールを社内wikiとして活用する際のポイントと、「こうすると失敗しやすい」という注意点を具体的に見ていきましょう。

Google Workspaceを活用する方法

Googleドキュメント、Googleサイト、Googleドライブなどを組み合わせて社内wikiを構築する方法です。

ポイント

- 多くの社員がGoogleのインターフェースに慣れ親しんでいるため導入のハードルが低い。

- リアルタイム共同編集機能も強力。

- Googleサイトを使えば、比較的簡単にポータルサイトのような見た目のwikiを構築できる。

注意点

- 本格的なwiki専用ツールと比較すると、バージョン管理や権限設定の細かさ、体系的な情報整理の面で見劣りする場合がある。

- Googleドライブ内のファイルが増えすぎると、目的の情報を見つけ出すための検索に工夫が必要になることもある。

SharePoint Onlineを中心に、TeamsやOneNoteと連携させてwikiを構築します。

ポイント

- 既にMicrosoft 365を導入済みの企業にとっては追加コストなしで始められる。

- Teamsとの連携でコミュニケーションを取りながら情報を蓄積したり、SharePointのリスト機能やドキュメントライブラリを活用して体系的に情報を管理できる。

注意点

- SharePointは高機能な反面、サイト設計や権限管理が複雑で、専門知識がないと効果的なwiki構築・運用が難しい場合がある。

- OneNoteは手軽な一方、大規模な情報共有には不向きな側面もある。

Notionを活用する方法

自由度の高さと多機能性で人気のNotionも、社内wikiとして強力な選択肢です。

ポイント

- ページ内にデータベース、カンバン、カレンダーなど多様なブロックを埋め込め、非常に柔軟な情報整理が可能。

- テンプレートも豊富で、デザイン性の高いwikiを構築しやすい。

注意点

- 自由度が高い反面、ルールを決めずに各自が自由にページを作り始めると、かえって情報が散乱し、探しにくくなる可能性がある。

- ある程度の運用ルールと情報設計が重要。

社内wikiを自作するメリット・デメリット

既存のツールやサービスを利用せず、自社で社内wikiシステムを開発するアプローチです。

メリット

自社で社内wikiシステムを開発するアプローチでは、業務フローやニーズに完全に合致したオーダーメイドのシステムを構築できます。既存システムとの連携など特殊な要件にも対応しやすく、長期的にはライセンス費用がかからない場合もありますが、開発・維持コストは別途発生します。

デメリット

初期開発に多大な時間とコスト、専門知識を持つ人材が必要な点や、完成後の維持管理も自社で行うため継続的な負担が大きい点が挙げられます。UI/UXデザインが洗練されず使いにくいシステムになるリスクも考慮し、過度なカスタマイズは避け、継続的なメンテナンス体制を確保し、何よりも社員の使いやすさを最優先に設計することが重要です。

社内wikiを無料で使い始める場合の注意点

コストを抑えたい場合、無料プランがあるwikiツールやフリーソフトは魅力的です。初期投資なしで社内wikiの運用を試せるため、特に小規模チームやスタートアップには導入のハードルが低いでしょう。

しかし、ユーザー数や容量、機能に制限があることが多いです。広告の有無、サポート体制の弱さ、将来的な有料プランへの移行のしやすさやデータ移行、セキュリティ要件も事前に確認が必要です。

社内wikiにオープンソースを活用する場合の注意点

MediaWikiなどのオープンソースソフトウェア(OSS)を活用する場合、ライセンス費用が無料で、ソースコードが公開されているため自社でのカスタマイズも可能です。コミュニティによるサポートや豊富なプラグインが利用できる場合もあります。

しかし、サーバー構築、設定、セキュリティ対策、アップデート管理といった専門知識が不可欠です。これらを担う人材がいないと運用は困難で、トラブル時も自力での解決が基本となり、セキュリティ管理の負担も大きくなります。

社内wikiは作って終わりではない

社内wikiの導入と運用は、「作って終わり」ではありません。明確な目的設定、使いやすいツールの選定、そして何よりも「全社で情報を育て、活用していく」という継続的な意識と活動が成功の鍵を握ります。

本記事で紹介した失敗の原因と対策、成功の秘訣、そして各種ツールの特徴を参考に、ぜひ貴社の状況に最適な社内wikiを構築・運用し、組織全体の知識レベル向上と業務効率化を実現してください。

システム乱立を解消するためのステップとは?

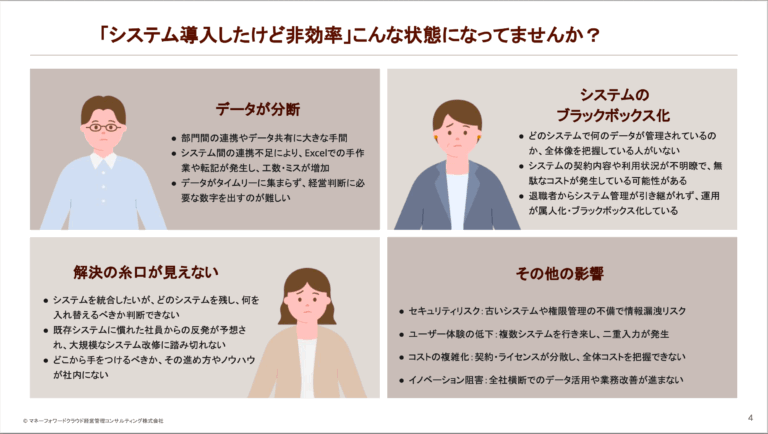

多くの企業がバックオフィス業務効率化のため多様なクラウドシステムを導入するも、「便利なはずが非効率」という現実に直面しています。

その原因は、勤怠や経費など「部分最適」なシステム導入による乱立です。システム同士がつながらず、データの手入力やExcelでの突き合わせ作業が常態化。

これは「見えないコスト」を増やし、業務フローを複雑化させ、現場の負担を増大させます。システム乱立のリスクを整理し、業務アセスメントによる根本解決策をご紹介するホワイトペーパーを用意していますので、ぜひお気軽にご覧ください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選【部署別紹介】

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

経理担当者向け

①Excel関数集 32選まとめブック

経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。

②勘定科目・仕訳辞典(税理士監修)

勘定科目・仕訳に関する基本知識、および各勘定科目の仕訳例を具体的かつ網羅的にまとめた、50ページを超えるガイドを無料で提供しております。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。

人事労務担当者向け

①入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

②社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

総務・法務担当者向け

契約書ひな形まとめ30選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社内FAQとは?作り方やおすすめツールを紹介

社内FAQとは、社内でよくある質問に対する答えをまとめたものです。同じ質問に答える手間をなくしたり、教育の時間を軽減できたりするメリットがあります。 本記事では、社内FAQの概要や…

詳しくみるマニュアル作成ツールとは?オフィスソフトとの比較や選び方、おすすめ7選

マニュアル作成ツールは、効率的な手順書やマニュアルの作成を効率化するためのソフトウェアです。Officeに比べてマニュアル作成に特化したさまざまな機能が搭載されており、短時間で高品…

詳しくみる情報リテラシーとは?意味を簡単にわかりやすく解説!低いとどうなる?例や対策も紹介

情報リテラシーとは、一言で言えば「情報を正しく使いこなす力」のことです。これが低いと、フェイクニュースに騙されたり、SNSでトラブルに巻き込まれたりするリスクが高まります。この記事…

詳しくみるワークフローの承認ルートとは?システム導入のメリットや注意点を解説

ワークフローの承認ルートは、申請がどの部署・どの担当者を経由して最終決裁に至るかを定める重要な仕組みです。承認ルートの設計が曖昧なまま業務を進めると、承認漏れや滞留が起こりやすくな…

詳しくみる業務フロー図とは?無料テンプレートをもとに作り方を解説

業務フロー図は、仕事の流れを整理し、誰がどの作業を担当するのかを明確にするための図です。業務の流れを一目で把握できるため、業務の標準化や効率化に役立ちます。例えば、電話対応や在庫管…

詳しくみる議事録の書き方とは?わかりやすく書くコツとフォーマットを紹介

議事録は、フォーマットの活用により初心者でも簡単に作成できます。議事録の書き方のコツは、フォーマットに記載する必要項目への理解が大切です。今回は、議事録を簡単に作成できるテンプレー…

詳しくみる