- 作成日 : 2025年3月3日

業務フロー図とは?無料テンプレートをもとに作り方を解説

業務フロー図は、仕事の流れを整理し、誰がどの作業を担当するのかを明確にするための図です。業務の流れを一目で把握できるため、業務の標準化や効率化に役立ちます。例えば、電話対応や在庫管理、営業活動など、さまざまな業務で活用されており、ミスを減らすだけでなく、業務の引き継ぎや改善にもつながります。

業務フロー図を作成する方法はいくつかありますが、テンプレートを使用すれば、業務の流れを整理する時間を短縮し、より分かりやすい図を作成できます。この記事では、無料テンプレートを使った業務フロー図の作り方や活用のポイントを詳しく解説します。

目次

業務フロー図とは?

業務フロー図は、業務の作業手順や流れをわかりやすく図解にしたものです。仕事の手順を整理し、次に何をすればよいかを矢印や図形を使って示します。例えば、どの部門が何を行い、次に誰に作業が渡るのかといった流れが、一目で確認できます。

初心者にも便利なのが、エクセルやパワーポイントを使った業務フロー図の作成です。エクセルではグリッドが整っているため図形の配置がしやすく、パワーポイントでは視覚的にデザインしやすい特徴があります。テンプレートを利用すれば、誰でも簡単により早く作成できます。

業務フロー図とフローチャートの違い

業務フロー図とフローチャートは似ていますが、目的が少し異なります。簡単に言うと、業務フローは「大きな流れ」、フローチャートは「細かな手順」を整理するのに適しています。

業務フロー図は、「どの部門がどの作業を行うか」「誰が関わるか」を含めた業務全体の流れを表します。例えば、営業部門から経理部門への仕事の引き継ぎなども描かれます。

フローチャートは、特定の作業や判断の手順を詳しく書いたものです。「この条件ではYesなら進む、Noなら別の処理をする」といった細かい流れを示します。

業務フロー図とワークフローの違い

業務フロー図とワークフローは似ていますが、業務フロー図は考え方や流れを図で表すもの、ワークフローはその図をITで自動化する仕組みといったイメージです。どちらも役割が違うので、目的に応じて使い分けましょう。

- 業務フロー図は、エクセルやツールで描いた「見える化」のための図です。人が確認して理解するためのツールと考えるとわかりやすいです。

- ワークフローは、業務フローをITシステム上に落とし込んだものです。例えば、申請書が自動的に承認者に送られる仕組みなど、作業そのものをデジタル化する場合に使われます。

業務フロー図を作成するメリット

業務フロー図を作成すると、日々の業務が一目でわかり、効率よく進められるようになります。ここでは、3つのメリットについて詳しく説明します。

1. 業務の流れを一目で把握できる

業務フロー図は、業務の流れを矢印や図形で示すことで、次に何をするべきかがすぐにわかるようになります。

例えば、「注文を受ける→在庫を確認する→商品を発送する」という流れが明確に表されていれば、作業中の迷いや確認作業が減り、スムーズに進められます。

また、全体の流れが見えるため、関係者全員が共通の認識を持つことができます。このように、業務フロー図があるだけで作業の進行がわかりやすくなります。

2. 業務の属人化を防止できる

業務フロー図を活用すると、「この作業は誰が何をするのか」が明確になります。その結果、特定の人にしかわからない業務がなくなり、誰でも同じように仕事を進められる環境が整います。

例えば、「契約書の作成→内容確認→お客様への送付」という手順が図で整理されていれば、新しい担当者でも迷わず対応できます。

業務フロー図は、仕事を引き継ぎやすくし、チーム全体で業務をカバーできるようにするための大切なツールです。

3. 業務改善のヒントが見つかる

業務フロー図を作ると、作業の流れが可視化されるため、無駄な作業や改善できるポイントが見えてきます。

例えば、営業活動で「見積書作成→顧客確認→社内で再調整→再確認」といった流れがあった場合、再調整の頻度が高いとわかれば、その原因を探るきっかけになります。

また、定期的にフロー図を見直すことで、「何が無駄なのか」「もっと効率的にできないか」を考えるきっかけにもなり、業務の質を上げることにつながります。

業務フロー図を作る場面

1. 作業フロー

作業フロー図は、業務の手順を整理し、誰でも同じように作業できるようにするために使います。例えば、在庫管理の流れを図にすると、「在庫を確認する→発注する→納品を受ける→データを更新する」という順番が一目でわかります。

手順が整理されることで、ミスを減らし、仕事を効率よく進めることができます。また、新人が仕事を覚えるときにも役立ちます。

2. 電話対応フロー

電話対応フロー図は、顧客対応の流れを統一し、スムーズな対応をおこなうために役立ちます。例えば、「電話を受ける→名前を確認する→担当者に引き継ぐ→対応内容を記録する」という流れを決めておけば、誰でも迷わず対応できます。

特に、クレーム対応などの判断が必要な場面では、「対応可能 / 不可能」の分岐を明確にすることで、適切な対応ができるようになります。

3. 営業フロー

営業フロー図は、顧客対応や商談の進め方を整理するために使います。例えば、「リードの評価→アプローチ計画の策定→商談→契約」といった流れを図にすることで、どの段階でどんなアクションが必要なのかが明確になります。

営業活動の流れが決まっていると、担当者が変わってもスムーズに引き継げますし、チーム全体の営業力も上がります。属人化を防ぐことにもつながります。

4. 緊急連絡フロー

緊急連絡フロー図は、災害やトラブル発生時の対応手順を整理し、迅速に対応するために使います。例えば、「火災発生→担当者に報告→避難指示を出す→消防へ連絡」といった流れを図にしておくと、誰が何をすべきかがすぐにわかります。

事前にフロー図を準備しておけば、いざというときでも迷わず動くことができるようになります。

5. 障害対応フロー

システムや設備のトラブル対応には、障害対応フロー図が役立ちます。例えば、「障害の通知→影響の確認→応急処置→根本原因の特定→報告書作成」という流れをフロー図にしておくと、トラブル発生時に迅速な対応ができます。

特に、複数の部署が関わる業務では、フロー図を使って役割分担を明確にすることで、スムーズな対応が可能になります。

業務フロー図(エクセル)の無料テンプレート

マネーフォワード クラウドでは、業務フロー図(エクセル)の無料テンプレートをご用意しております。作業フローや電話対応フローなどケース別に紹介しております。お気軽にダウンロードいただき、自社に合わせてカスタマイズしながらご利用ください

業務フロー図に使用される図形や記法

業務フロー図は、作業の目的に応じて図(ノード)を統一することで、誰が見てもわかりやすいフロー図になります。ここではテンプレートに使用されている図(ノード)を解説します。

※ノードとは、業務フロー図で作業や判断のポイントを示す図形のことです。

| 図形(ノード) | 意味 |

|---|---|

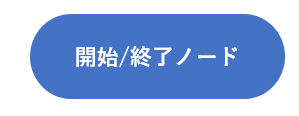

| 業務の「開始」と「終了」を示す |

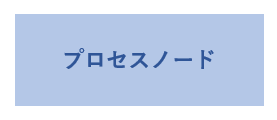

| 四角は、具体的な業務の内容を示す |

| 「あり / なし」などの判断が必要な場面で使う |

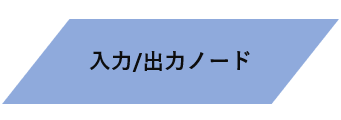

| データの入力や書類の作成、外部とのやり取りを示す |

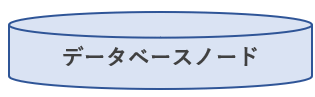

| データの保存や参照を表す |

| 書類の作成や報告書の管理を表す |

| 詳細な手順が別のフローにまとめられている場合に使う |

| 業務の進行方向を整理する |

| 結合ポイントや連結点を表す |

楕円(開始/終了ノード)

楕円は、業務の「開始」と「終了」を示します。例えば、「受注業務開始」や「出荷完了」など、作業の始まりと終わりを表すときに使います。この図形を統一して使うことで、業務のスタートとゴールが明確になり、フロー全体の流れが把握しやすくなります。

四角(プロセスノード)

四角は、作業を示します。「注文を確認する」「請求書を作成する」など、具体的な業務の内容がこれにあたります。作業ごとに四角を使うことで、手順が整理され、業務フローの流れが一目でわかるようになります。

ひし形(決定ノード)

菱形は、「Yes / No」や「あり / なし」などの判断が必要な場面で使います。たとえば、「在庫はあるか?」という分岐がある場合、「在庫あり」なら出荷へ進み、「在庫なし」なら発注へ進むといった形になります。フロー図の中で意思決定のポイントを統一して菱形で表せば、どこで判断が必要なのかが明確になり、迷わず作業を進められます。

斜め四角(入力/出力ノード)

入力/出力ノード(斜め四角)は、業務フロー図の中で データの入力や書類の作成、外部とのやり取りを示すときに使います。例えば、顧客情報をシステムに入力する作業や、請求書を作成して取引先に送るといった業務がこのノードに該当します。

円柱(データベースノード)

データベースノード(円柱)は、データの保存や参照を表すために使用します。例えば、注文データの保存や、顧客情報の検索といった業務に適しています。「どこにデータが保存され、どのタイミングで参照されるのか」を整理できます。

長方形(ドキュメントノード)

ドキュメントノード(長方形)は、書類の作成や報告書の管理を表すために使います。例えば、契約書や見積書を作成する場面で使われます。

二重の長方形(サブプロセスノード)

サブプロセスノードは、業務フローの中で、詳細な手順が別のフローにまとめられている場合に使うノードです。フローが複雑になりすぎないよう、別のフローへリンクさせるために利用されます。

矢印やポイント

矢印は業務の流れや作業の順番を示すものですが、折れ曲がっているのは、業務の進行方向を整理するためです。

青い丸は、業務フロー図の中で「結合ポイント」や「連結点」を表すことが多いです。これは、複数の工程をまとめたり、流れを一時停止させたりする場面で使われます。フローの途中で別の作業とつなぐ際や複数の矢印が交わる場所で使われます。

業務フロー図を書く流れ

業務フロー図は、手順を整理して業務の流れをわかりやすくするために作成します。ここでは、スムーズに業務フロー図を作るための流れを紹介します。

1. 目的を明確にする

業務フロー図を書く前に、何のために作成するのかを明確にします。例えば、「作業の流れを整理したい」「ミスを減らしたい」「引き継ぎをスムーズにしたい」など、目的を決めることで、必要な情報が整理しやすくなります。目的があいまいだと、不要な作業を含めてしまい、かえって分かりづらくなることもあります。まずは、「誰が、何の業務を、どのように進めるのか」をはっきりさせてから作り始めることが大切です。

2. 業務を分解して整理する

業務の全体像を把握し、どのようなプロセスや関係者が含まれるのかをリストアップします。そうすることで、どの作業が必要なのかが明確になり、抜けや漏れを防げます。

例えば、「受注→在庫確認→発注→納品→請求」のように、一つひとつの作業をリストアップします。業務を分解すると、何が必要な手順なのかがはっきりします。

特に、電話対応や緊急時のフローでは、対応の流れを明確にすることで、スムーズに行動できるようになります。

3. 業務の順序を決める

整理した作業を、時系列や実施順に並べ、業務の流れを整理します。「Aの作業が終わったら、次にBの作業をする」といった流れを考えます。ここで、作業の分岐や判断ポイントがある場合は、「条件によって次の作業が変わるか」をはっきりさせることが大切です。

例えば、営業フローなら「リードの評価をする→高評価なら商談へ、低評価ならメールでフォロー」といったように、判断基準を整理するとスムーズに進みます。

4. 時系列にフロー図を作成する

整理した作業と順序を、業務フロー図として図にしていきます。開始点(楕円)、作業(四角)、判断(菱形)を使って、業務の流れを矢印でつなぎます。

時系列で左から右、または上から下に流れるようにすると、視覚的にわかりやすくなります。

例えば、緊急連絡フローでは「火災発生→責任者に報告→避難指示→消防に通報→報告書作成」のように、流れを図で整理すると、誰が見ても理解しやすくなります。

5. 関係者と共有し修正を加える

フロー図が完成したら、実際に業務を行う関係者と共有し、意見をもらいながら修正します。業務の流れが現場の実態とズレていると、使いづらいフロー図になってしまうため、必ず確認が必要です。また、業務が変更された場合は、フロー図も定期的に見直しをして更新すると、常に正確な業務手順を維持できます。

わかりやすい業務フロー図を作成するためのコツ

業務フロー図を作成する際は、誰が見ても分かりやすく整理することが大切です。ここでは、見やすい業務フロー図を作るための3つのポイントを紹介します。

1. 統一された図形と記号を使う

業務フロー図を作成する際は、図形や記号を統一することが大切です。例えば、開始と終了は「楕円」、作業は「四角」、判断が必要な場面は「菱形」を使うと、流れが直感的に理解しやすくなります。

異なる図形を混ぜると混乱を招きやすく、読み手が迷ってしまいます。

例えば、電話対応フローなら、「受話→内容確認→担当者へ引き継ぎ」を全て四角で統一すれば、どこが作業工程なのか一目で分かるようになります。

2. 作業を時系列に配置する

業務フロー図は、左から右、または上から下へ進むように 作成すると見やすくなります。作業の流れが一定の方向で進むと、読み手が迷わず理解しやすくなります。

例えば、緊急連絡フローでは、「異常を検知→担当者に報告→対応の判断→処理の実施」という流れを上から下に並べることで、緊急時でも素早く状況を把握できます。

逆に、矢印があちこちに向かっていると、流れが分かりにくくなり、業務の進行に支障が出ることがあります。

3. 1ページに収める

業務フロー図は、できるだけ1ページに収めることで、全体の流れを一目で把握しやすくなります。長すぎるフロー図は途中で分かりにくくなり、業務の流れが複雑に見えてしまいます。

もし、情報が多くなりすぎる場合は、「サブフロー」を作成して分割するのが有効です。例えば、営業フローでは、「リード獲得」から「商談成立」までの流れをメインフローにし、「契約手続き」や「アフターフォロー」などはサブフローとして別の図にまとめるとスッキリ整理できます。

業務フロー図を作成するときは、図形を統一し、時系列で配置し、1ページに収める ことがポイントです。この3つを意識するだけで、誰が見ても分かりやすいフロー図が作れます。見やすい業務フロー図を作れば、業務がスムーズに進み、チーム全体の理解も深まります。

業務フロー図を活用して業務を最適化しよう

業務フロー図を作成することで、業務の流れを整理し、仕事の進め方を明確にできます。これにより、作業の迷いや属人化を防ぎ、業務の引き継ぎもスムーズになります。また、業務の流れを可視化することで、無駄な作業を発見し、業務改善のヒントを得ることができます。

業務フロー図を作る際は、図形を統一する、時系列で配置する、1ページに収める など、見やすさを意識することが大切です。適切に作成された業務フロー図は、チーム全体の理解を深め、業務のスピードと正確性を向上させます。エクセルやパワーポイントのテンプレートを活用すれば、誰でも簡単にフロー図を作成できるので、ぜひ試してみてください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選【部署別紹介】

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

経理担当者向け

①Excel関数集 32選まとめブック

経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。

②勘定科目・仕訳辞典(税理士監修)

勘定科目・仕訳に関する基本知識、および各勘定科目の仕訳例を具体的かつ網羅的にまとめた、50ページを超えるガイドを無料で提供しております。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。

人事労務担当者向け

①入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

②社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

総務・法務担当者向け

契約書ひな形まとめ30選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

顧客満足(CS)とは?向上のための8つの具体例と成功した企業事例

「顧客満足(CS)」は顧客の満足感を示すものであり、アンケートなどの定量的調査およびインタビューなどの定性的調査によって測定できます。顧客に自社の製品やサービスを購入し続けてもらい…

詳しくみる山積み表とは?エクセル(Excel)での作り方やテンプレートを紹介

山積み表は、リソースの適切な配分と作業負荷の可視化を通じて、プロジェクト管理の効率化を支援する有効なツールです。エクセルや専用ツールを活用して、自身の業務に合った山積み表を作成し、…

詳しくみる仕事の引継ぎの際に起こる「あるある」とは?引継ぎのコツと併せて紹介

仕事の引継ぎとは、担当者が変更になる際に、業務内容や進捗状況を次の担当者に伝えることです。情報共有不足やマニュアルの不備などの仕事の引継ぎのあるあるがあり、業務に支障が出る恐れもあ…

詳しくみる社内の日程調整メールの書き方|基本マナーからシーン別の例文、効率化ツールまで解説

社内での打ち合わせや面談に欠かせない「日程調整」。少しでも配慮に欠けたメールを送ってしまうと、「仕事ができない人」「相手への気遣いができない人」というネガティブな印象を与えかねませ…

詳しくみるリスクマネジメントとは?簡単に言うと?意味や具体例、実施手順

リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理し、損失を回避もしくは軽減するためのプロセスのことです。企業はリスクマネジメントに取り組むことで、企業価値を維持できるだけでなく、増大す…

詳しくみるアウトソーシング・RPAのコスト削減効果・コストメリットを解説!

アウトソーシングとRPAの導入は、企業の業務効率化に大きく寄与します。アウトソーシングは専門的な業務を外部に委託することで、RPAはロボットによる自動化で人件費の削減とミスの軽減を…

詳しくみる