- 更新日 : 2025年7月7日

CFOになるには?役立つスキルや資格を解説

CFO(最高財務責任者)になるには、どのような道筋やスキルが必要なのでしょうか。近年はIPO(新規株式公開)を目指す企業が増え、財務戦略の責任者であるCFOの重要性が高まっています。

本記事では、CFOになるには何が求められるのか、基礎から応用まで解説します。

目次

CFOになるまでのキャリアパス

CFOになるまでの道筋(キャリアパス)は一つではありません。公認会計士や金融機関出身者、事業会社での経験者など、多様なバックグラウンドからCFOに就任するケースがあります。ここでは主なキャリアパターンをご説明します。

公認会計士・監査法人から

監査法人での会計監査経験や、公認会計士資格を持つ人材がCFOに就くケースは従来から多く見られます。日本ではCFOは経理・財務部門の最高責任者という認識が強く、会計の専門知識と企業の財務健全性を担保するスキルが評価されやすいためです。実際に上場企業では財務報告の正確性や内部統制の整備が重要であり、監査法人出身者はこうしたガバナンス型CFOとして活躍できます。会計士出身のCFOは、豊富な会計知識で財務数値を読み解き、適切な内部統制を構築・維持することで企業の信頼性向上に役立ちます。

金融機関・コンサル出身から

証券会社や投資銀行など金融業界の出身者や、戦略コンサルティングファーム出身者がCFOに就任するケースも増えています。

ベンチャー企業や成長企業では資金調達やM&Aなど攻めの財務戦略が求められる場面が多く、こうした経歴の人材はファイナンス型CFOとして力を発揮します。金融機関出身者は資本市場での知見や投資家ネットワーク、大口の資金調達の経験を持っており、成長に必要な資金を引き寄せる役割を担えます。またコンサル出身者は経営課題の解決やビジネスモデルの分析に長けており、財務戦略と事業戦略を結びつける上で強みとなります。

事業会社で経験を積み社内昇進する

自社内で経理・財務や経営企画の経験を積み重ね、内部昇進でCFOに就任する道もあります。創業から成長してきた企業では、古くからの財務責任者や経営企画責任者がそのままCFOのポジションを与えられるケースがあります。社内の業務フローや事業内容を深く理解している点が強みであり、内部昇格のCFOは他部門との連携や現場理解に優れ、「自社を知り尽くした財務責任者」として経営陣に加わります。

社内昇進でCFOを目指すには、自社の経理財務のプロフェッショナルであることはもちろん、経営陣の一員となり得る視座を持つことが重要です。経理部門のマネージャー職や経営企画担当として実績を積み、会社から信頼される存在になることで、将来的に役員であるCFOへの昇格チャンスが生まれます。

CFOに必要な経験とスキル

CFOには専門的な財務知識に加え、経営の舵取りを担うための多彩なスキルと経験が要求されます。ここではCFOになるために備えておきたい主な経験とスキル領域について解説します。

会計・財務の専門知識と分析力

CFO候補者にまず求められるのは、会計および財務分野の高度な知識です。財務諸表を正確に読み解き、企業の財務状況や課題を把握する分析力は不可欠です。貸借対照表や損益計算書の数字から経営課題を発見し、キャッシュフローの改善策を提案できる能力が求められます。会計基準や税務、企業会計原則にも精通し、適切な決算報告を行えることはCFOの土台となるスキルです。

また、管理会計の知識も重要です。予算策定と予実管理(予算と実績の差異分析)を行い、経営資源の配分を最適化するのはCFOの職務範囲です。財務数値に基づいて経営層へ有益な報告ができるよう、ExcelやBIツールを活用したデータ分析力も磨いておくと良いでしょう。数字に強いだけでなく、その背景にあるビジネスの実態を理解する力があってこそ、CFOは単なる経理財務責任者でなく経営パートナーとして機能できます。

経営戦略への理解と事業全体を見る視野

CFOは企業の財務面を預かるだけでなく、経営戦略の立案にも深く関与するケースが増えています。財務戦略を経営戦略へと反映させる役割上、自社のビジネスモデルや業界動向、マーケティングにも理解を持つことが望まれます。新規事業への投資判断を行う際には、市場規模や競合状況を踏まえてリスクとリターンを評価する必要があります。数字だけを見て判断するのではなく、事業の成長性や企業価値向上に資するかという視点で財務判断を下せることが重要です。

リーダーシップとチームマネジメント

CFOは会社の財務部門を率いるリーダーであり、多くの場合管理部門全体(経理・財務、人事、総務、法務など)を統括するポジションでもあります。したがって、組織をまとめ指揮するリーダーシップとチームマネジメント能力が必須です。部下である経理財務スタッフや経営企画チームに的確な指示を出し、組織として成果を上げる推進力が求められます。予算目標の達成や内部統制の運用など、日々の業務を管理監督しつつ、メンバーが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えるのもCFOの仕事です。

また、社内調整力も重要な要素です。財務戦略を実行するには他部署との協力が不可欠であり、経営陣の意図を現場に浸透させたり、逆に現場の状況を経営判断にフィードバックしたりする橋渡し役を担う必要があります。

コミュニケーション能力とステークホルダー対応

数字を扱う職種ではありますが、CFOには高度なコミュニケーション能力が欠かせません。社内では経営陣や各部門との意思疎通を図り、財務の専門知識を噛み砕いて説明する力が必要です。一方、社外に目を向けると、金融機関や投資家、監査法人など数多くのステークホルダーと渡り合う役割も担います。IPO準備や資金調達の場面では、CFO自らが投資家に自社の事業内容や成長ストーリーをプレゼンテーションする機会もあります。難解な財務数値や計画であっても、相手の立場に合わせて説得力あるメッセージに変換するスキルが必要です。

資金調達・投資の実務経験

企業の成長フェーズにおいて、CFOは資金調達のプロでもあります。銀行からの融資交渉、増資による資本調達、社債発行、ベンチャー企業であればVCからの資金調達や大型の資金ラウンドのリードなど、様々な資金調達手段の知識と実践経験が重宝されます。IPO(株式公開)やM&A(企業の合併買収)の経験は、CFO候補者にとって大きな強みとなります。IPO準備では証券会社や証券取引所、投資家対応が発生し、M&Aでは買収交渉やデューデリジェンスなど高度な財務スキルが必要となるため、これらを成功させた経験は市場価値を高めます。

資金調達以外にも、資金の効率的な運用や投資判断のスキルも求められます。余剰資金の運用(短期運用や長期投資)、設備投資の採算性評価、他社との資本業務提携の検討など、企業価値向上につながる財務上の意思決定を主導できると理想的です。

法務・ガバナンスとリスク管理の知識

CFOは財務数値の管理だけでなく、コーポレートガバナンス(企業統治)の維持にも責任を負います。上場企業であれば金融商品取引法に基づく適時開示や会社法に則った開示書類の作成など法令遵守が不可欠であり、CFOはこれらが適切に行われるよう内部統制を整備します。そのため、会社法や金融商品取引法、証券取引所の規則といった法務知識やコンプライアンス意識も重要なスキル領域です。

また、企業が直面しうる財務リスクを管理する能力も求められます。為替変動や金利上昇、株価変動リスクなどへの対応策、災害や不正会計といった突発的リスクへの備えもCFOの職責です。リスクマネジメントの知見を持ち、リスクを低減するための保険やヘッジ手段についても理解しておくと安心です。近年は内部監査部門や法務部門と連携し、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する開示やサステナビリティ対応にもCFOが中心となって取り組むケースが増えています。

CFOになるには資格は必要か?

結論から言えば、特定の資格がなければCFOになれないということはありません。ここでは、関係の深い資格について解説します。

公認会計士・税理士資格の有無

財務や会計のプロフェッショナル資格である公認会計士や税理士は、CFO候補者によく見られる経歴です。公認会計士資格を持っていれば高度な会計知識と職業倫理を備えている証明となり、監査法人とのやり取りや財務報告の信頼性担保に役立ちます。そのため日本企業では「会計士出身のCFO」がやや多く見られますが、必ずしも公認会計士である必要はありません。実務上も、非会計士のCFOが監査対応に苦労する場合は公認会計士の部下や顧問を置くことでカバーできますし、資格よりも実践経験が物を言う場面も多いのです。

税理士資格についても同様で、あれば税務戦略の構築や節税策の立案に強みとなりますが、CFOとして必須ではありません。税務は専門性が高いため、社内税務担当者や税理士法人との連携で補完可能です。むしろ資格以上に、最新の税制改正へのキャッチアップ力や、税務リスクを経営判断に織り込めるセンスが重要でしょう。

MBA(経営学修士)の有無

MBAホルダーがCFOを務めるケースも増えてきています。外資系企業やスタートアップでは、経営全般の知識とグローバルなネットワークを持つMBA人材が財務責任者に抜擢されることがあります。米国など海外ではCFO候補者にMBA取得者が多い傾向があります。MBAで学ぶファイナンスや経営戦略の知識はCFO業務にも直結しますし、リーダーシップ研修を通じて経営陣としての視点を養うのにも役立ちます。

しかしMBAを持っているからといって自動的にCFOになれるわけではありません。MBAはあくまで知識や人脈形成の機会であり、実際の企業経営の中で成果を挙げて初めてCFO候補として評価されます。MBAホルダーでも財務実務の経験が乏しければCFO起用には結びつきにくいため、学歴と実務の双方をバランス良く磨く必要があります。

その他の資格

上記以外にも、CFO候補者が取得・学習しておくと有利な資格やプログラムはいくつかあります。例えば米国公認会計士(USCPA)は国際会計基準や英語力の証明として評価されることがあります。またCFA(公認金融アナリスト)は投資分析や企業価値評価の知識をアピールできます。日本CFO協会が実施するFASS検定(経理・財務スキル検定)も有名で、財務4分野にわたる実践力を測る試験として若手財務担当者の登竜門となっています。さらに同協会ではCFO資格認定制度もあり、知識習得やネットワーキングの場として活用できます。

CFOになるために知っておきたい年収とキャリアパス

CFOの待遇や将来のキャリアパスも気になるポイントです。責任の重い役職だけにCFOの年収水準は一般社員より格段に高く、企業規模や業績によって大きく変動します。この章では知っておきたい年収相場と、CFOのその先のキャリアパスについて解説します。

CFOの年収相場

CFOの年収は企業の規模や業績、未上場か上場企業かなどによって幅がありますが、概ね数千万円単位で推移します。人材紹介会社の調査によれば、ベンチャー・新興企業のCFOでは年収1,000万〜2,000万円程度、中小上場企業で1,800万~2,500万円、大企業や外資系企業では2,500万〜5,000万円といった水準が相場とされています。平均的に見ても、全職種の平均年収(450万円前後)に比べCFOの年収は非常に高い水準にあります。これはCFOが経営に与える影響力の大きさと、それに見合うだけの成果が期待されるポジションであることを反映しています。

また、多くのCFOは報酬体系が固定給+インセンティブになっています。基本給に加えて、会社業績や株価に連動した賞与・ストックオプションなどが支給されるケースが一般的です。スタートアップのCFOの場合、現時点の給与水準は大企業ほど高くなくても、ストックオプションによる将来的なリターンが期待できる点が魅力です。会社の成長とともに報酬も大きく伸びる可能性があるため、単純な年収額だけでは測れないやりがいがあると言えます。

CFOのキャリアパスと将来展望

CFOまで上り詰めた後のキャリアパスは、一つではありません。企業内での役割としては、CFO職を長く務め上げて会社の財務基盤を支え続ける道もあれば、さらなる経営ポジションへの昇格を目指す道もあります。実際、優秀なCFOがCEO(最高経営責任者)やCOO(最高執行責任者)に就任するといった例も少しずつ見られるようになっています。財務だけでなく経営全般に通じているCFOは、CEOの後任候補になり得るという考え方も広がりつつあります。

他方、転職市場においてはCFO経験者の需要が高く、特にIPOを成功させたCFOやグローバル企業で実績を残したCFOは引く手あまたです。ある企業でCFOとして上場を達成した後、別の成長企業に招かれて再びCFOとしてIPO準備を指揮するといったケースもあります。また、事業会社のCFOから投資ファンドやベンチャーキャピタルのパートナーに転身したり、コンサルティングファームのアドバイザーとして活躍したりする人もいます。培った財務戦略の知見を活かして多方面で活躍できるのもCFO経験者の強みです。

年収面で見れば、より規模の大きな企業や外資系企業のCFOへ転身することで大幅なアップを狙うことも可能です。実際「早く年収を上げたいCFOは、より大きな規模の企業への転職を検討すべき」との指摘もあります。一方、スタートアップのCFOが上場に伴って得た株式報酬により経済的な成功を収め、そのまま取締役や顧問として会社を見守るケースもあります。

CFOになるには総合的な視野と実行力がカギ

CFOになるためには、専門知識・スキルの習得や多様な経験の積み重ねはもちろん、現場感覚や人間力、そして時代の潮流を読む力が求められます。企業の財務トップとして、単なる計数管理に留まらず戦略的な価値を発揮できる人材こそ、これからの時代に活躍できるCFOと言えるでしょう。CFOを目指す皆さんは、本記事で述べたポイントを参考にしつつ、自身のキャリアビジョンを描いていってください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

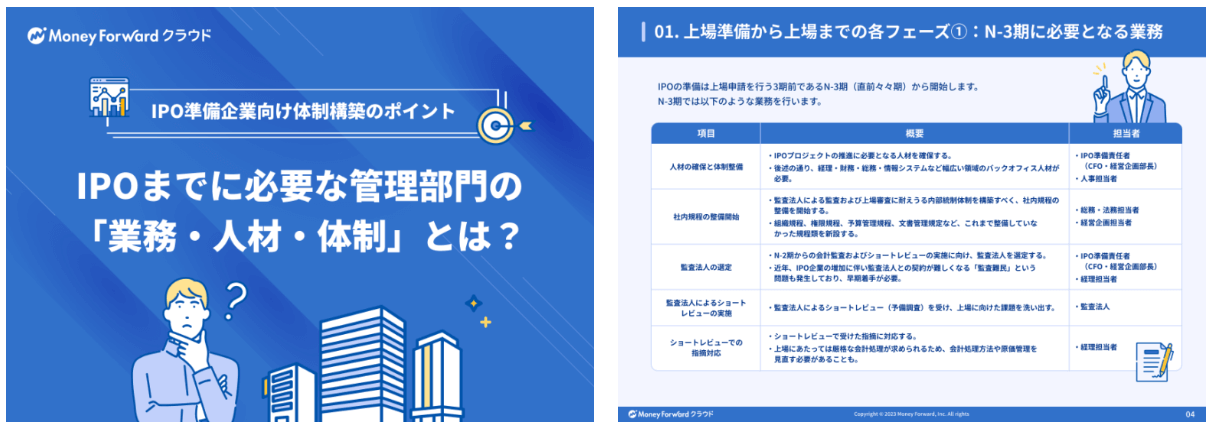

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

CFOの年収相場はいくら?企業規模やフェーズごとに解説

企業の財務戦略を支えるCFO(最高財務責任者)は、近年その役割の重要性が一層高まっています。それに伴い、CFOの年収相場も企業の規模や成長フェーズ、求められる専門性によって大きく異…

詳しくみるCOO(最高執行責任者)とは?意味や役割・CEOとの違いを解説

COOとは、企業における最高執行責任者のことです。COOは、CEOが決定した経営方針に則って業務を執行し、CEOのサポートを行います。この記事では、COOの意味やCEOとの違い、仕…

詳しくみる株式報酬とは?普及している背景やメリット・主な種類を紹介

株式報酬は、株価に連動して報酬が支払われるインセンティブ報酬の仕組みの1つです。株式がもらえる仕組みだとわかっていても、8つの種類があることまでをご存じの方は少ないのではないでしょ…

詳しくみる株式交付信託とは?導入の流れ、メリット・デメリット、会計・税務処理、事例を解説

株式交付信託は、インセンティブ報酬の一つです。 株式の形で報酬が提供される仕組みにはさまざまな形式があります。 そこで本記事では、株式交付信託に初めて興味を持つ方でも理解しやすく、…

詳しくみるミッションとは?意味やビジョン・バリューとの違い、企業事例を解説

ミッションとは企業に与えられた使命のことで、「存在意義」という意味でも用いられます。社会における企業のあり方や進むべき方向を示すために設定され、バリュー・ビジョンとともに「MVV」…

詳しくみるCEO(最高経営責任者)とは?意味や社長との違いを解説

会社の呼び方や肩書に「CEO」という言葉を目にすることが多くなりました。この「CEO」は何の略語でどのような意味があるのでしょうか?また、「CEO」は「社長」「代表取締役」とは違い…

詳しくみる