- 作成日 : 2025年7月7日

CFOの年収相場はいくら?企業規模やフェーズごとに解説

企業の財務戦略を支えるCFO(最高財務責任者)は、近年その役割の重要性が一層高まっています。それに伴い、CFOの年収相場も企業の規模や成長フェーズ、求められる専門性によって大きく異なります。本記事では、報酬水準や企業別・業種別の傾向、さらにはグローバル比較やスキルによる差異について網羅的に解説します。

目次

日本国内におけるCFOの年収とは

CFOの年収は一般に「基本給与(固定報酬)+業績連動報酬」の構成です。基本給与は毎月支払われるベース給で、経験や能力に応じて決まり、業績連動報酬としてインセンティブボーナスやストックオプション(自社株の付与)が加わるケースが多いです。ストックオプションは企業業績への貢献度を直接反映しやすく、CFOのモチベーション向上策としてスタートアップ企業から上場企業まで幅広く導入されています。

企業規模別のCFO年収相場

企業の規模はCFOの年収に直接的な影響を及ぼします。スタートアップ企業から外資系大企業まで、求められる役割や責任範囲の違いに応じて報酬水準も変わります。ここでは企業規模ごとの代表的な年収レンジと、その背景について見ていきます。

ベンチャー・スタートアップ企業

ベンチャーやスタートアップ企業におけるCFOの年収は、おおよそ1,000万円〜2,000万円が相場とされています。業績が順調な企業では2,000万円を超えることもあり、ポテンシャルのある企業では報酬水準が想定以上に高まることもあります。現金報酬は控えめに設定されるケースが多い一方で、ストックオプションなど将来のリターンを見込んだ報酬体系が採用されることが一般的です。これにより、短期的な給与水準よりも中長期的な資産形成の可能

性が重視される傾向にあります。

中小企業

中小企業では、CFOの年収は約1,800万円〜2,500万円のレンジが一般的とされています。企業の規模や業績に応じて上下する可能性はありますが、極端に低いケースは少数です。まれに1,000万円を下回るケースもありますが、それは業績不振や役職名称と実質業務の乖離がある場合など、特殊な事情があるケースに限られます。全体としては安定した財務基盤と一定規模の組織運営を前提とする報酬水準となっています。

上場企業

上場企業におけるCFOの年収は、概ね2,500万円前後から3,000万円弱が標準的な目安とされています。特にグローバルに展開している企業や市場での存在感が大きい上場企業では、報酬の幅も大きくなる傾向にあります。上場により社外とのコミュニケーションや開示責任が大きくなる分、CFOの責務も重く、報酬体系にもそれが反映されています。また、報酬の中には業績連動型の賞与や長期インセンティブが含まれることが多く、企業成長に対する貢献度が反映されやすい点も特徴です。

大企業・外資系企業

大企業や外資系企業のCFOは、年収2,500万円〜5,000万円と幅広い水準での報酬が相場とされています。企業の規模だけでなく、国際的な財務戦略やガバナンス体制を構築・維持する役割が求められることから、国内企業に比べて高額な報酬が設定されることも少なくありません。外資系では、基本給に加えてストックオプションやRSU(譲渡制限付き株式)など多様な報酬制度が導入されており、全体の報酬額は国内水準を大きく上回る傾向があります。語学力やグローバルな実務経験が求められるため、それに応じた市場価値も高くなっています。

IPO準備企業・上場企業におけるCFO年収水準

企業の成長フェーズによってCFOの年収は大きく変動します。IPO準備段階では報酬を抑えつつも将来のリターンを見込むケースが多く、上場後にはその貢献が報酬に反映されやすくなります。それぞれのフェーズで期待される役割と年収水準について詳しく解説します。

IPO準備段階

IPOを控える企業では、財務体制の整備や監査対応、上場申請書類の作成など多岐にわたる業務を担う必要があるため、CFOの存在は重要です。しかしながら、資金面では慎重な運営が求められるため、報酬は比較的抑えられる傾向にあります。

一般的にこの段階のCFO年収は800万円〜1,500万円程度が目安とされ、企業によってはそれ以下の水準となることもあります。役職名として「CFO」を冠していても、実際には管理部長や経理責任者としての役割が主となるケースも少なくありません。また、現金報酬を抑える代わりに、ストックオプションなど将来の企業価値上昇に連動する報酬制度を導入し、上場時やその後の売却によって大きな資産形成が期待できるよう設計されている場合もあります。

上場後

株式上場を果たした企業では、CFOの業務範囲がさらに拡大し、報酬にも反映されるようになります。上場後は、開示責任や投資家とのコミュニケーション、IR活動への関与などが求められるため、CFOにはより高い経営的視点が必要となります。

このフェーズでは、CFOの年収は1,500万円を下回ることは少なく、2,000万円台後半〜3,000万円程度が一般的な水準とされています。上場企業の中でも、特にグローバル展開を行っている大企業や急成長中の企業では、CFOに対して2,500万円〜5,000万円といった高水準の報酬が支払われるケースも珍しくありません。

業績連動型の報酬や株式報酬を含めた年収パッケージが採用されることが多く、CFOの成果がダイレクトに待遇に反映されやすい点も特徴です。

CFOの役割やスキルによる年収差

CFOには多様なタイプがあり、企業のフェーズや業種によって求められる役割も変わってきます。それに伴い年収にも幅が生まれ、経営戦略への関与度合いや資金調達の実績、管理会計の専門性などによって待遇が大きく異なることもあります。ここでは代表的なCFOタイプとその年収傾向を解説します。

戦略型CFO

経営戦略に深く関与する「戦略型CFO」は、大企業や上場企業を中心に高く評価される傾向があります。CEOの右腕として中長期的な事業計画や成長戦略を支える存在であり、M&Aやグループ再編といった経営判断にも直接関わるケースが多くなります。

こうしたCFOには高度な分析力と意思決定支援能力が求められるため、企業としても相応の報酬を用意しています。実際、日系大企業で経営企画や全社戦略を担うCFOでは、年収が2,500万円を超える事例も報告されています。さらに、財務パフォーマンス向上に明確な成果を出せるリーダーは、業績連動報酬や株式インセンティブなど、報酬構成の中でもパフォーマンス依存部分が厚くなる傾向があります。

資金調達型CFO

資金調達に特化した「資金調達型CFO」は、主にベンチャー企業やIPO準備中の成長企業で重宝されます。これらの企業では資金繰りや投資家対応、VCからの出資交渉が経営の命綱となるため、調達スキルに長けたCFOは非常に価値の高い人材とされます。

このタイプのCFOは、短期的な現金報酬こそ大企業のCFOより控えめなケースが多いものの、ストックオプションや将来の資本リターンを前提とした報酬設計が特徴です。特にIPOを見据えたフェーズでは、現金支給は1,000万円前後に抑え、代わりに自社株の付与を通じて上場後の利益をシェアする方式が一般的です。これにより、短期的な年収は限定的でも、成功時には数千万円規模のリターンが得られることがあります。

管理会計・統制型CFO

財務の安定運用や内部統制を重視する「管理会計・統制型CFO」は、伝統的な製造業や中堅の安定企業で多く見られます。このタイプは資金調達や戦略企画よりも、社内の財務構造の整備やコスト管理の徹底、会計基準の順守など、日常業務の信頼性を高める役割を担っています。

報酬体系も堅実であり、ベースサラリーを中心とした安定した年収構成が主流です。年収は概ね1,500万円前後から2,000万円程度が目安とされます。ただし、近年ではこのタイプのCFOにも経営的視野が求められており、内部統制だけでなく経営戦略の理解やリスクマネジメントにも精通していることが評価されます。結果として、企業価値向上に広く関与できる人材ほど、年収水準が一段と引き上げられる傾向があります。

CFO年収に影響を与える要因

CFOの年収は、多様な要素によって変動します。業界の特性、企業の成長段階、本人のキャリアや保有資格など、複数の観点から年収に影響が及びます。ここでは主な要因ごとに特徴とCFOの報酬との関係について見ていきます。

業界(業種)

業界によってCFOに求められる役割や意思決定のスピードが異なるため、報酬にも差が生じます。たとえば、IT業界や医療機器業界など技術革新の速い分野では、CFOに高度かつ柔軟な財務判断が求められるため、報酬水準は比較的高めです。

一方で、伝統的な製造業やインフラ関連など変化の少ない業界では、安定性と長期的な視点を重視した財務運営が主軸となり、報酬も落ち着いた水準に収まることが一般的です。このように、業界ごとの特性がCFOの責任範囲と評価軸に影響を及ぼし、それが年収に反映される構造となっています。

企業の業績・成長フェーズ

企業の業績はCFOの報酬にダイレクトな影響を与えます。好業績時には業績連動ボーナスが上乗せされ、反対に業績が不振な時期には昇給の見送りや減額措置が取られることもあります。上場企業ではインセンティブ報酬の比率が高いため、年収が数百万円単位で増減することも珍しくありません。

また、企業の成長段階も重要な要因です。創業初期やプレIPO段階では報酬は控えめに設定されがちですが、上場や事業拡大に伴って報酬水準が急激に上昇するケースが多く見られます。こうした成長プロセスの中で、CFOの役割と評価軸が変化していく点も押さえておくべきでしょう。

経験年数・過去の実績

CFOとしてのキャリアの長さや、これまでの実績も年収に大きく関係します。経験が豊富なCFOほど難易度の高い案件や戦略判断を担えるとされ、報酬面でも高く評価されやすい傾向があります。

日本において、40代後半〜50代で豊富なキャリアを有する人材が大手企業のCFOを務めるケースが多く、その分年収も高水準となっています。また、過去にIPO成功や企業再生を主導した実績を持つ人材は、転職市場でも希少性が高く、より好条件のオファーを受けやすい傾向があります。

資格・学歴・語学力

CFOの年収には、保有資格や学歴も大きく影響します。公認会計士(CPA)や米国公認会計士(USCPA)、または経営学修士(MBA)の取得者は、専門性や国際的なビジネスリテラシーの証として市場価値が高く評価されます。こうした資格保有者は、より上位ポジションへの登用や報酬交渉の場面で有利になりやすいとされています。

外資系企業においては、CPAやMBAの取得が実質的な前提条件となっていることも多く、これらを有していること自体が年収レンジの底上げにつながるケースもあります。加えて、語学力、特に英語力はCFOとしての評価に直結します。グローバル企業や外資系企業では英語でのレポーティングや海外との交渉が日常的に求められるため、バイリンガルのCFOは報酬面でも有利な立場にあります。

グローバルに見たCFO報酬の比較

日本のCFOの年収は海外と比べて低めと言われますが、どの程度の差があるのでしょうか。 ここでは米国やシンガポールなど海外のCFO報酬水準と比較して解説します。

米国・欧州との比較

米国をはじめ欧米のCFOは日本より桁違いの報酬を得ているケースが多いです。米国のCFOの中央値年収は約44万4,000ドル(2024年時点)とされており、日本円にして約6,000万円です。一方、日本国内でCFOの平均年収は約1,040万円程度との調査もあり、日米間では大きな開きがあります。イギリス・ロンドンのCFOともなると平均で約9,000万円という報告もあり、東京のCFO(約2,500万〜5,000万円)と比べて実に3倍以上の水準でした。欧米では企業規模が大きいほど役職者の報酬が跳ね上がり、特にエグゼクティブクラスでは日本との格差が顕著です。

この差の背景には、報酬体系と人材流動性の違いがあります。欧米企業では業績に応じて役員報酬が大きく増減し、株価連動型の長期インセンティブ報酬も一般的です。一方、日本企業は固定給の割合が高く、業績連動のボーナスや株式報酬が相対的に少ない傾向があります。また、欧米では優秀なCFO人材を外部から積極的に招聘する文化があり、その際に大幅な昇給が発生しますが、日本では役員クラスは社内昇格組が多く待遇も横並びになりがちと指摘されています。その結果、「同じ規模・役職でも日本の方が報酬が低い」という状況が生まれています。

CFO年収相場を正しく理解し、戦略的な判断を

CFOの年収相場は、企業の規模や成長段階、求められる役割やスキルによって大きく異なります。さらに、グローバルとの比較では日本のCFO報酬はまだ控えめとされる傾向にありつつも、報酬構成や人材登用の柔軟性次第で今後大きな変化が見込まれます。

CFOというポジションは、単に財務を統括するだけではなく、企業価値の最大化に貢献する経営パートナーです。報酬水準を理解することは、採用や登用、または自身のキャリア設計においても重要な指標となります。適切な報酬設計とポジション理解が、企業とCFO双方の成長に繋がります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

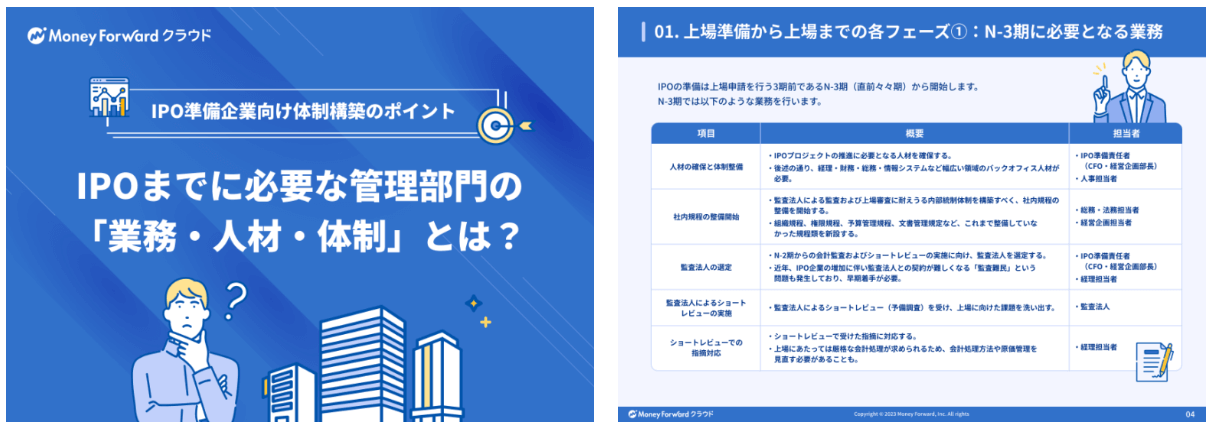

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

税制適格ストック・オプションとは?要件やメリット、令和6年度税制改正に伴う変更を解説

ストック・オプションのうち、税制の優遇が受けられるものを「税制適格ストック・オプション」といいます。言葉にすると簡単ですが、内容が複雑であり、かつ似たようなものもあることから、よく…

詳しくみるプレイングマネージャーとは?管理職とどう違う?メリット・デメリットを解説

プレイングマネージャーとは、プレイヤーとして現場の業務を行うとともに、チームのマネジメント業務を行う人のことです。最近は人材不足の影響で、企業において重宝される傾向にあります。 こ…

詳しくみる執行役員とは?取締役や管掌役員との違いについて解説!

執行役員とは、取締役が決めた経営方針に従い、業務を執行する役職です。役員という名前のため間違えやすいですが、会社法で定義された役員ではなく、各企業が任意で設置します。執行役員の定義…

詳しくみるジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いやメリットを解説

Pointジョブ型雇用とは? ジョブ型雇用は、職務内容と責任範囲を明確に定めた上で人材を配置・評価する雇用形態です。 職務記述書で業務を明確化 専門性・成果で評価される メンバーシ…

詳しくみるベスティングとは?人材の離脱防止と従業員のモチベーション向上につながる理由も解説

ストック・オプションでは多くの場合、行使条件として会社の上場が要件となります。 この状況が、未上場の日本のスタートアップにおいてベスティング条件の考え方を特殊なものにしています。 …

詳しくみる社外CFOとは?IPO準備における役割やメリット・活用法を解説

IPO(新規株式公開)を目指す企業にとって、「社外CFO」とは何か、そして導入すべきなのかという疑問を抱く方も多いでしょう。 本記事では、社外CFOの基本的な役割から業務内容、社外…

詳しくみる