- 更新日 : 2025年2月14日

株主総会とは?決議事項や開催時期・成立要件・運営方法をわかりやすく解説

株主総会とは、株式会社の株主が集まり、会社の重要な事項を決定する会議です。

会社の運営や方向性に関する重要な意思決定の場であり、株主が会社経営に直接参加できる唯一の機会でもあります。

本記事では、株主総会の概要や決議事項、成立要件などを詳しく解説します。

目次

株主総会とは

株主総会は、株式会社の株主が集まり、会社の重要な事項を決定するための会議です。

会社の運営や方向性に関する重要な意思決定の場であり、株主が会社経営に直接参加できる唯一の機会でもあります。

実際に、会社法第295条では下記のように記されています。

1. 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

2. 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

このように、株主総会が株式会社の最高意思決定機関とされるのは、その多岐にわたる権限に由来しています。

なお、株主総会以外に、株式会社で設置が可能な機関は以下の通りです。

- 代表取締役

- 取締役・取締役会

- 会計参与

- 監査役・監査役会

- 会計監査人

- 監査等委員会

- 指名委員会、監査委員会、報酬委員会及び執行役

株主総会と取締役会の違い

株主全員が参加できる株主総会とは異なり、取締役会は、選出された取締役で構成される会議です。

日常的な経営判断や業務執行の方針を決定するために行われます。

| 株主総会 | 取締役会 | |

|---|---|---|

| 決議する内容 | 取締役の選任決議など | 経営に関するさまざまな内容を決議 |

| 決議の要件 | 出席している株主の議決権ベースで3分の2以上の賛成で可決 | 原則、取締役の過半数の出席かつ出席者の過半数の賛成でどのような事項も可決 |

| 招集手続き | 代表取締役 | 原則1週間前までに通知 |

| 議事録の保管 | 原本は本社に10年間、写しを5年間支店に保管 | 10年間本社に保管 |

株主総会の種類

株主総会の種類は、主に以下の通りです。

- 定時株主総会

- 臨時株主総会

詳しく解説します。

定時株主総会

定時株主総会は、毎年必ず開催されるものであり、通常、事業年度終了後の一定期間内に開かれます。

会社法では、事業年度終了後3ヶ月以内に定時株主総会を開催することが義務付けられています(会社法296条1項)。

この会議では、会社の経営成績や財務状況を報告し、次の事業年度に向けた基本方針を決定する場です。

具体的には、財務諸表の承認、役員の選任・解任、配当の決定などが主要な議題となります。

株主は、この総会を通じて経営陣の活動に対する評価を行い、会社の今後の方向性に関する意見を表明することが可能です。

臨時株主総会

臨時株主総会は、定時株主総会とは異なり、必要に応じて随時開催されるものです(会社法第296条第2項)。

臨時株主総会は、急を要する重要な事項が発生した場合や、特定の株主からの要求があった場合に開催されます。

例えば、大規模な企業買収や合併、定款の変更、重要な資産の売却など、会社の存続や事業展開に重大な影響を及ぼす事案が議題となることが一般的です。

臨時株主総会は、取締役会の決議や一定割合の株主からの請求に基づいて招集されます。これは、会社の経営において迅速かつ適切な意思決定を行うための重要な手段です。

株主総会の決議事項

株主総会の決議事項は、主に以下3つに分けられます。

- 会社の経営上の重要事項

- 役員の選任や解任・役員報酬

- 株主の利害に関する事項

詳しく解説します。

会社の経営上の重要事項

会社の組織や事業の方向性などを大幅に変更する場合は、会社の経営上の重要事項に該当します。

主な重要事項は、以下の通りです。

- 定款の変更(会社法466条)

- 事業譲渡(会社法467条。規模によっては不要のこともある)

- 合併その他の組織再編行為の承認(会社法783条1項など。規模によっては不要のこともある)

役員の選任や解任・役員報酬

役員の選任は、株主総会で最も注目される決議事項の一つです。取締役や監査役は会社の経営を担う重要な人物であり、その選任は会社の方針や業績に直結します。

株主は、候補者の経歴、専門知識、実績を評価し、会社の将来に最も適した人物を選ぶ責任があります。これにより、株主は会社の経営陣を直接コントロールし、経営の質を高めることが可能です。

一方、役員の解任も同様に重要な決議事項です。経営陣が期待通りの成果を上げられない場合や、会社の利益に反する行動が見られた場合、株主はその役員を解任する権利を持っています。

これにより、経営の健全性と透明性を確保し、株主の利益を守ることが可能です。

解任は会社のガバナンスにおいて強力な手段であり、経営陣に対する株主の監督力を示すものです。

株主の利害に関する事項

株主の経済的利益に影響する以下の項目は、株主の利害に関する事項に該当します。

- 資本金の減少(会社法447条1項)

- 剰余金の配当(会社法454条1項)

- 譲渡制限株式の譲渡承認(会社法139条1項)

ただし、譲渡制限株式は、取締役会設置会社では取締役会決議事項とされます。

株主総会の成立要件

株主総会は決議事項の内容によって、主に以下3つに分けられます。

- 普通決議

- 特別決議

- 特殊決議

詳しく解説します。

普通決議

普通決議は、株主総会において最も一般的に使用される決議方式であり、会社の基本的な運営事項や日常的な経営判断に関する決定を行う際に適用されます。

普通決議の成立には株主総会の定足数が必要です。定足数とは、総会が有効に成立するために必要な株主の出席率を指します。具体的には、発行済株式総数の一定割合以上の株式を有する株主が出席していることが求められます。

普通決議の可決には出席株主の過半数の賛成が必要です(会社法309条1項)。これは、株主総会に出席している株主の議決権の過半数が賛成することで決議が成立するという意味です。

例えば、出席している株主が100人で、そのうちの過半数である51人以上が賛成すれば、普通決議が可決されることになります。

| 定足数 | 票を入れる権利を持つ株主の過半数が出席していることが求められる |

| 賛成数 | 出席株主の過半数の賛成が必要 |

特別決議

特別決議は、普通決議よりも厳しい条件が求められる決議方式です。

特別決議の場合、発行済株式総数の3分の1以上の株式を有する株主が出席していることが必要とされます。

次に、特別決議の可決には、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。これは、議決権を有する出席株主の過半数以上ではなく、さらに高い割合である3分の2以上の賛成を得る必要があることを意味します。

このように厳しい条件が課されるのは、特別決議の対象となる事項が会社の根幹に関わる重要な事項であるためです。

| 定足数 | 議決権を行使できる株主の過半数が出席 |

| 賛成数 | 出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要 |

特殊決議

特殊決議は、特別決議よりもさらに厳しい条件が求められる決議方式です。

例えば、全株式について譲渡制限を設ける場合は議決権を行使できる株主の半数以上かつ、当該株主の議決権の3分の2以上の議決権が必要となります(会社法309条3項)

また、株主ごとに配当や議決権などについて異なる取り扱いをする場合は議決権を行使できる株主の半数以上かつ、当該株主の議決権の4分の3以上の議決権が必要となります(会社法309条4項)

株主総会の開催時期

定時株主総会の開催時期は定款の規定に基づいて決定されます。会社法では具体的な開催時期は規定されていませんが、一般的には事業年度終了後3か月以内に行われることが多いです。

特に日本では、多くの会社が3月末に事業年度を締めるため、6月頃に定時株主総会が集中する傾向があります。

この時期には、各企業が一斉に株主総会を開催し、経営成績の報告や次年度の計画について議論するのです。

株主総会の運営方法

株主総会の運営方法は、主に下記の流れとなります。

- 開催に当たって必要な事前準備を行う

- 取締役会による招集事項を決定する

- 株主に招集通知書等を発送する

- 当日の議事進行・採決を行う

- 議事録を作成・保存する

詳しく解説します。

1.開催に当たって必要な事前準備を行う

株主総会の運営方法について説明する際、まず重要なのは、その開催に当たって必要な事前準備を行うことです。

必要な準備は、主に以下の通りです。

必要な事前準備

- 株主総会の日時や開催場所

- 株主総会の目的事項

- 出席しない株主の書面による議決権行使を認める場合はその旨の通知

- 出席しない株主の電磁的方法による議決権行使を認める場合はその旨の通知

2.取締役会による招集事項を決定する

まず取締役会による招集事項の決定が重要であることを理解する必要があります。

株主総会の成功には、取締役会が事前に議案や議題をしっかりと準備し、これを株主に適切に通知することが不可欠です。

最初に、取締役会は株主総会で審議されるべき議案を決定します。これには、財務諸表の承認、役員の選任・解任、配当の決定、定款の変更など、会社の基本的な運営に関する重要な事項が含まれます。

取締役会は、これらの議案を慎重に検討し、会社の方針や経営戦略に沿った内容となるように決定することが必要です。

3.株主に招集通知書等を発送する

招集事項が決定した後、その内容を含む招集通知を株主に発送します。

公開会社では開催日の2週間前までに、非公開会社では1週間前までに通知を送る必要があります。

| 招集通知書等の発送期限 | |

|---|---|

| 公開会社 | 2週間前 |

| 非公開会社 | 1週間前 |

公開会社とは、その会社の株式の中に譲渡に際して会社の承認がいらないものがある株式会社です(会社法2条5号)。

非公開会社とは、ここではその会社の株式すべてについて会社の承認が必要な株式会社を指します。

4.当日の議事進行・採決を行う

株主総会の開始に際しては、まず議長を選任します。議長は通常、取締役会の代表者が務めますが、その役割は総会の議事を円滑に進行させることです。

議長の選任が終わると、議事録係や議決権行使確認者など、必要な役割の担当者が指名されます。

主な流れは以下の通りです。

【株主総会当日の流れ】

- 議長の就任

- 開会宣言

- 議事進行に関する説明

- 監査報告

- 事業報告、計算書類説明

- 議案上程

- 審議方法の確定と審議

- 質疑応答

- 決議

- 閉会宣言

5.議事録を作成・保存する

株主総会の運営方法を説明する際に、議事録の作成と保存が必要であることは重要なポイントです。議事録は、株主総会の全ての議事内容を記録する正式な文書であり、法的な義務として作成されます。

作成した株主総会議事録は、株主総会の日から10年間は本店に保管する必要があります。

まとめ

株主総会は、株主が集まり会社の重要事項を決定する会議で、事業年度終了後3ヶ月以内に定時株主総会を開催することが義務付けられています。

株主が企業の監視及び意見をすることが認められており、貴重な場となります。

顧客からの信頼を得るための重要な会議となるため、ぜひ本記事を確認して株主総会についての理解を深めてください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

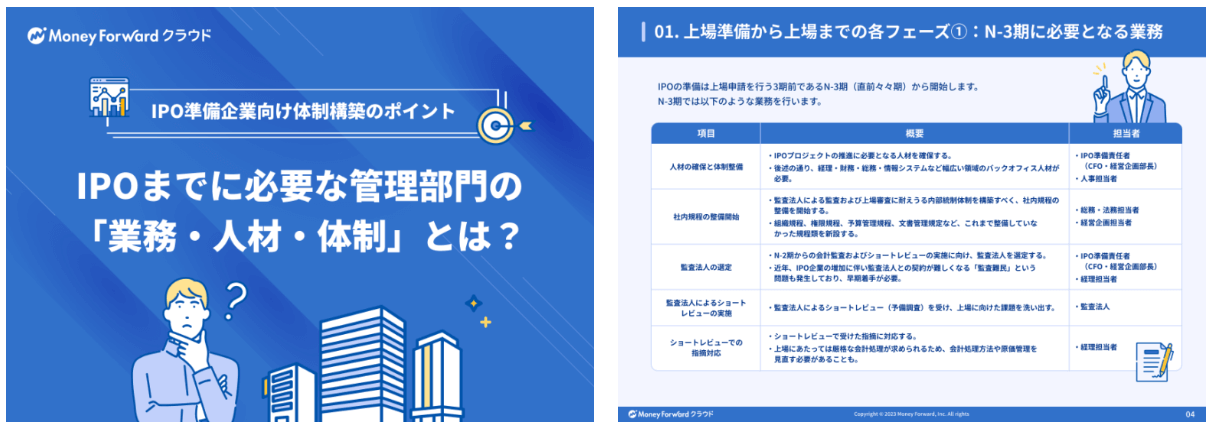

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

よくある質問

株主総会を行う目的は?

株主総会を行う目的は、主に以下の通りです。

- 経営状況の報告と評価

- 役員の選任と解任

- 配当の決定

- 定款の変更や重要な経営戦略の承認

株主総会の開催時期はいつ?

会社法では具体的な開催時期は明記されていませんが、一般的には事業年度終了後3か月以内に行われます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

サテライトオフィスとは?メリット・デメリットや利点を解説

Pointサテライトオフィスとは? サテライトオフィスは、本社外に設置された小規模拠点で、通勤負担の軽減やBCP対策、人材確保に有効です。 通勤時間短縮により働き方改革を促進 BC…

詳しくみるCXOとは?企業成長とIPO成功を導く戦略的リーダーについて解説

企業の成長と持続的な競争優位性を確立する上で、「CXO」と呼ばれる役職は不可欠な存在です。特にIPO(新規株式公開)を目指す企業においては、CXOの担う役割が戦略の成否を左右すると…

詳しくみるベスティングとは?人材の離脱防止と従業員のモチベーション向上につながる理由も解説

ストック・オプションでは多くの場合、行使条件として会社の上場が要件となります。 この状況が、未上場の日本のスタートアップにおいてベスティング条件の考え方を特殊なものにしています。 …

詳しくみる監査等委員会設置会社の取締役の任期は?基本制度や注意点を解説

監査等委員会設置会社は、近年多くの企業が採用しているコーポレートガバナンスの形態の一つであり、IPOを目指す企業にとっても選択肢として注目されています。中でも取締役の任期は、業務執…

詳しくみる信託型ストックオプションとは?メリットや有効な活用方法を解説!

昨今スタートアップ企業やベンチャー企業で信託型ストックオプションの導入が進んでいます。しかし、従来のストックオプションとはなにが違うのでしょうか? この記事では、信託型ストックオプ…

詳しくみるIPOの成功を左右する組織作りとは?組織戦略のポイントを解説

IPO(新規株式公開)は、企業の成長における重要なステップであり、資金調達や企業の知名度向上など、多くの利点をもたらします。 このIPOを成功させるには、単なる財務戦略や上場手続き…

詳しくみる