- 作成日 : 2025年7月7日

独立社外取締役とは?選任条件や注意点を解説

近年、上場企業やIPOを目指す企業にとって「独立社外取締役」の重要性がますます高まっています。透明性のある経営と健全なガバナンス体制の構築は、投資家や市場からの信頼を得るうえで不可欠です。本記事では、独立社外取締役の定義や役割をはじめ、IPO審査における評価ポイント、選任時の条件や注意点、さらに実際の導入事例までを幅広く解説します。

目次

独立社外取締役とは

独立社外取締役は、企業統治体制の中で中立的な立場から経営を監視・助言するキーパーソンです。企業の透明性や公正性を確保し、投資家やステークホルダーの信頼を得るうえでも極めて重要な存在であり、近年その重要性はますます高まっています。

独立社外取締役の基本的な考え方

会社の経営陣から独立した立場で経営を監督する社外取締役のことを独立社外取締役といいます。社内の利害関係にとらわれず、中立的な視点から企業価値の向上や株主の利益保護に寄与する役割を期待されています。取締役会における意思決定が特定の関係者に偏らないよう監視する役割を担い、経営判断の健全性と客観性を保つ存在です。

法令上の定義

独立社外取締役という言葉は法令上の明確な定義があるわけではありませんが、一般には「社外取締役のうち、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす取締役」を指します。たとえば、過去数年間において企業グループ内で役員や使用人として在籍していないこと、主要取引先との関係がないことなど、一定の要件が設けられています。社外取締役制度の趣旨は、経営陣とは離れた立場から会社の業務執行をチェックし、一般株主の利益を守ることにあります。

コーポレートガバナンス・コードにおける位置づけ

実際、コーポレートガバナンス・コードの原則4-7では、独立社外取締役に求められる役割が明確に定義されています。それは「(i)専門知見に基づく経営方針等への助言、(ii)取締役会での経営陣幹部の選解任を含む監督、(iii)会社と経営陣・支配株主との利益相反の監督、(iv)少数株主を含むステークホルダーの意見の適切な反映」という4つのポイントです。これらの役割は、企業が長期的・持続的に成長していくうえで欠かせないものであり、独立社外取締役が担うべき責務の本質でもあります。

意義と重要性

このように、独立社外取締役は、経営の健全性を客観的に確保し、企業統治(コーポレートガバナンス)の要として重要な役割を果たします。上場企業はもちろん、IPOを目指す企業にとっても、早期に独立社外取締役を導入し、その機能を有効に活用することが、経営の信頼性を高めるうえで不可欠です。 独立社外取締役とは、社外取締役のうち、上場会社が所属する金融商品取引所が定める独立性基準を満たした取締役を指します。つまり、企業の経営陣や主要な利害関係者とは一線を画した、真に中立な立場の人物です。日本の会社法やコーポレートガバナンス・コードによってその重要性が明文化されており、企業統治の強化を目的に広く導入されています。

役割

独立社外取締役の役割は、取締役会において経営陣の行動を監視し、企業の持続的成長と株主の利益を保護することです。助言、監督、利益相反の排除、ステークホルダーの意見反映といった機能が求められています。特に経営における意思決定のチェック機能としての役割が大きく、不正の防止や経営の効率化に資する存在とされています。

IPO準備企業に独立社外取締役が必要な理由

IPO(新規株式上場)を目指す企業にとって、独立社外取締役は単なる制度対応ではなく、信頼性のあるガバナンス体制の構築に直結します。独立社外取締役は中立的な立場からの監視と助言を担う存在として重要な役割を果たします。

IPO審査におけるガバナンスの重視

株式上場の審査基準の一つに「企業のコーポレートガバナンスと内部管理体制の有効性」があります。これは、経営陣による不正や独断を防ぎ、株主や利害関係者に不利益が及ばないような仕組みが整備され、実際に機能しているかを評価するものです。取締役会の構成や意思決定の透明性、社外からの監督機能が十分であるかが審査の焦点となり、その中でも独立社外取締役の存在が強く求められます。

独立社外取締役による信頼性の確保

独立社外取締役を置くことで、企業は上場後も含めた継続的なガバナンス体制の充実をアピールできます。外部の立場から経営に助言し、不適切な意思決定を牽制できる体制は、投資家や証券取引所からの信頼獲得に直結します。形式的な設置にとどまらず、実際に意見を述べられる場が確保されているか、定期的に経営と対話できる関係性が構築されているかが問われます。

ベンチャー企業における早期導入の意義

特に上場準備段階のベンチャー企業では、経営陣が少人数で構成されていることが多く、意思決定の偏りや属人化が課題となる場合があります。こうした状況において、独立社外取締役を早期に招聘することで、客観的な視点から経営をチェックし、内部統制の強化を図ることが可能です。

また、独立社外取締役の招聘は、将来的な株主や金融機関に対して、企業がガバナンスを重視している姿勢を示す材料にもなります。近年はベンチャーキャピタルの出資条件として、ガバナンス体制の整備が求められるケースも増えており、独立社外取締役の導入はその一環として位置づけられます。上場審査では、企業のガバナンスが機能しているかが問われます。

独立社外取締役がいることで、第三者の目による監督体制が構築され、内部統制の信頼性が向上します。これは、社内だけでは見えにくいリスクや課題に気づき、外部の視点から適切な助言を行うために重要です。

投資家への信頼確保

投資家は、企業のガバナンス体制がしっかりと機能しているかを重視します。独立社外取締役の存在は、企業の透明性を高め、投資家の安心感につながります。これはIPO後の株式市場における企業評価にも良い影響を与え、資金調達や株主構成の安定化に寄与する要素です。

上場審査における独立社外取締役の評価ポイント

IPO審査では、企業のガバナンス体制が上場企業として適切かが問われます。中でも独立社外取締役の設置とその実効性は、形式にとどまらない重要な審査ポイントとなっています。

独立社外取締役の確保状況

審査ではまず、独立社外取締役が設置されているかが確認されます。東証の規程では「経営陣から独立した役員1名以上」の設置が求められており、社外取締役や監査役が該当します。

未上場段階で未設置の企業も多く、その場合は「誰を・いつまでに・どのような意図で」選任するかという具体的計画が問われます。候補者リストや選任時期を記載した文書の提出が求められることもあり、実効性ある計画が必要です。

独立性の確認

設置されていても、取締役の「独立性」が不十分では評価されません。企業や経営陣との利害関係がある人物は、独立性を欠くとされます。たとえば、主要取引先や親会社出身者、多額報酬の受領者などです。

東証の独立性基準に照らして候補者を検討し、経歴や利害関係を整理した資料を準備して説明できるようにしておく必要があります。外形的な条件だけでなく、実質的な独立性が求められます。

ガイドラインに基づく選任基準の遵守

取締役の選任には、東証のガイドライン遵守が必須です。独立性の形式条件だけでなく、専門性や経営関与のあり方も重視されます。

近年は「透明性」と「説明責任」がキーワードで、選任理由や役割について株主や投資家にわかりやすく説明する姿勢も求められます。ガバナンス強化への積極的な対応が審査でも高く評価されます。

将来的な体制強化の展望

上場時に必要最低限の社外取締役を設置していても、将来に向けた強化計画があるかが審査対象です。

上場後に追加で社外取締役を選任する予定がある場合は、その時期や方針、候補者の情報などを開示資料やヒアリングで明示すると、前向きな姿勢として評価されます。閉鎖的な経営体制でないことを示すには、継続的な体制改善の意思と計画が重要です。

独立社外取締役を選任する際の条件

独立社外取締役を選任する際には、会社法や金融商品取引所が定める法的要件を正確に把握し、適切な体制を構築することが基本です。上場市場の区分によって必要とされる人数や構成比率は異なります。

市場区分と機関設計による要件の違い

まず、機関設計の違いによって必要な社外取締役の人数は異なります。監査役会設置会社の場合、少なくとも1名の社外取締役を置くことが求められています(会社法第327条の2)。一方、監査等委員会設置会社では、取締役のうち3名以上が監査等委員となり、その過半数を社外取締役が占める必要があるため、少なくとも2名以上の社外取締役が必要です(会社法第331条第6項)。

上場市場ごとの基準

上場後にプライム市場に属する場合、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の3分の1以上を独立社外取締役とすることが求められます。実際、プライム市場企業では平均して約4名の独立社外取締役が任命されており、そのうち95%以上がこの基準を満たしています。一方、スタンダード市場では2名以上の選任が一般的であり、必要最低限の確保にとどまる企業も多い状況です。これらの基準を踏まえ、上場予定市場に応じた対応を進める必要があります。

独立性基準の確認

取引所の定める独立性基準では、企業との利害関係を有する人物は独立社外取締役とは認められません。例えば、主要取引先の役員や従業員、自社が主要顧客である企業の関係者、自社から多額のコンサルタント報酬や専門報酬を受けている弁護士・会計士、あるいはそれらの地位に最近まで就いていた者などが該当します。また、親会社や子会社の元役員、近親者関係者なども慎重に検討する必要があります。

独立社外取締役を選任する際の注意点

独立社外取締役の選任においては、単に法的な要件を満たすだけでなく、経営課題に適した人材をいかに見極めるかが大きなポイントです。ガバナンスの強化はもちろん、取締役会の活性化や多様性の確保にもつながる視点が求められます。

専門性・経験に基づく適材適所の人選

独立社外取締役には、企業の成長に寄与する専門知識や経験が求められます。たとえば、財務・会計分野に精通した人材、法務リスクに強い人材、自社事業に関連する業界経験が豊富な人材など、取締役会に不足する機能を補完する観点が大切です。自社の経営課題に即した視点で、最適なスキルセットを持つ人物を選任することで、経営陣への助言機能がより実効性を持ちます。

多様性の確保とガバナンス強化

近年のコーポレートガバナンス・コードでは、取締役会の多様性が強調されています。性別、年齢、国際経験、職業的背景など多様な視点を取り入れることで、企業の意思決定がより広範で柔軟なものになります。上場審査においても、女性やグローバル人材の登用状況が注目されており、企業の対外的イメージやESG対応にもつながります。

受諾確保と兼任状況への配慮

実務面では、候補者の兼任状況や業務負担も重要な検討要素です。特に優秀な人材は複数の企業から引き合いがあるため、既に他社の社外役員を複数兼任しているケースも少なくありません。兼任数が過度に多い場合、一社にかける時間やリソースが不足し、形骸化した存在になるリスクもあります。そのため、候補者の他社での役職状況やスケジュールの調整を十分に行ったうえで、過度な負担をかけない配慮が必要です。また、就任打診の際には、期待する役割やガバナンスへの関与方針、報酬体系などについて丁寧に説明し、双方の理解と合意を得た上で選任することが望まれます。法制度と市場ごとの要件、会社法や金融商品取引所のルールによって、必要な人数や構成が定められています。プライム市場では特に厳しい基準があり、取締役会の1/3以上を独立社外取締役が占める必要があります。市場区分に応じて準備すべき体制が異なるため、早期の検討と計画が求められます。

IPO準備企業で独立社外取締役を導入した事例

近年、IPO準備段階で積極的に独立社外取締役を招へいし、ガバナンス体制を強化している企業の事例が増えてきています。代表的な事例を紹介します。

株式会社INDUSTRIAL-X

東京・港区のDX支援スタートアップ、株式会社INDUSTRIAL-Xは、創業2年目という早期から社外取締役を導入し、翌年には社外監査役も設置しました。同社は「中期的なIPOを見据えた経営の透明性とガバナンス体制の確立」を掲げ、創業初期から経営・執行・監査の分離を意識した体制を整備。2025年1月にはさらに2名の社外監査役を新任し、「長期的な事業推進」と「経営監視機能の強化」の両立を明確にしました。これらの取り組みは、IPO準備企業の先進事例として注目されています。

株式会社TAIAN

ブライダルサービスの株式会社TAIANは、創業から5年足らずで社外取締役2名・社外監査役1名を迎え、経営体制を刷新しました。2025年4月のシリーズA資金調達直後に発表されたこの体制変更は、成長企業に不可欠な外部視点を経営に取り入れる狙いがありました。起業・IPO経験者を社外取締役に起用し、企業価値向上とスタートアップ特有の課題への対応力を強化。多角的なガバナンス体制の確立を進めています。

上場直前に導入した企業の事例

2022年に上場した多くの企業では、上場直前に初めて社外取締役を導入しています。平均2名(中央値も同じ)の独立社外取締役が任命され、審査要件を満たすだけでなく、経営の実質的強化を意識した体制を構築。ある地方企業では、申請最終年度に元証券会社役員と弁護士を迎えて統制強化を図り、別のテクノロジー系企業では上場2期前から女性を含む社外取締役3名体制に移行。共通するのは、社外取締役の導入を単なる審査対応とせず、経営の質を高める戦略的投資と捉えている点です。

持続的成長に向けた立社外取締役の導入を

独立社外取締役は、現代のIPO準備や上場企業経営において欠かせないキーパーソンとなっています。経営者にとっては、自社にふさわしい独立社外取締役を迎え入れることが、上場への切符を手にすると同時に上場後の健全な企業運営への土台作りとなります。適切な人材の選任とガバナンス体制の構築により、企業は市場からの信頼を得て持続的な成長軌道に乗ることができるでしょう。本記事で解説したポイントを踏まえつつ、自社の状況に合わせた独立社外取締役の活用戦略を検討してみてください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

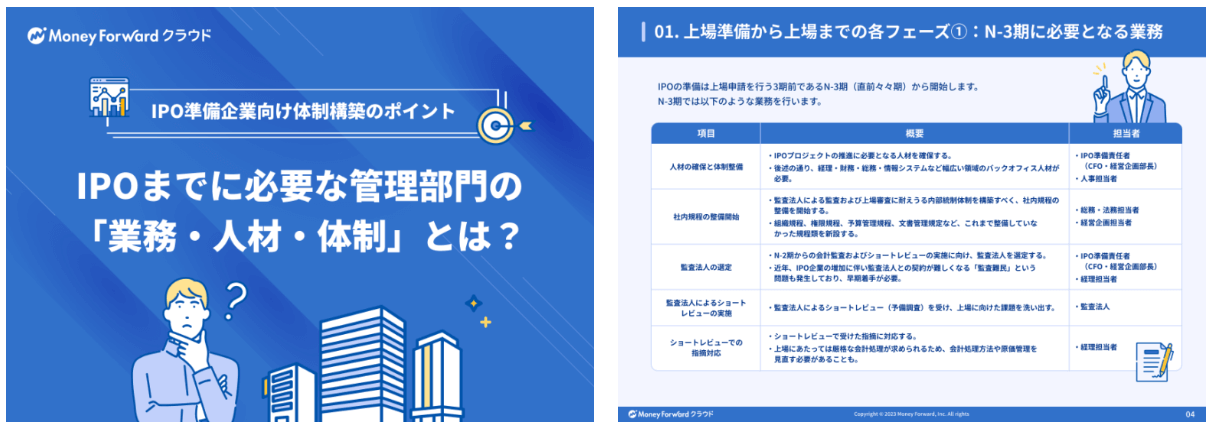

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

有償ストックオプションとは?導入のメリット・デメリット、注意点などを解説

有償ストックオプションとは新株予約権の一種であり、特定の価格を支払って株式を取得できる権利を指します。株価が行使価格を上回る場合、その差額が利益となります。 この記事では、有償スト…

詳しくみるプレイングマネージャーとは?管理職とどう違う?メリット・デメリットを解説

プレイングマネージャーとは、プレイヤーとして現場の業務を行うとともに、チームのマネジメント業務を行う人のことです。最近は人材不足の影響で、企業において重宝される傾向にあります。 こ…

詳しくみるIPO直前期の離職率は上場審査に影響する?目安や審査基準を解説

IPOを目指す企業において、離職率が高いとマイナスなイメージになります。 離職率が高いと上場審査に悪影響を及ぼすとも言われており、IPOを目指すのであれば、離職率を引き下げたいとこ…

詳しくみるCXOとは?企業成長とIPO成功を導く戦略的リーダーについて解説

企業の成長と持続的な競争優位性を確立する上で、「CXO」と呼ばれる役職は不可欠な存在です。特にIPO(新規株式公開)を目指す企業においては、CXOの担う役割が戦略の成否を左右すると…

詳しくみる人材アセスメントとは?企業の導入メリットや手順・活用のポイント

人材アセスメントは、人材のスキルや適性、能力などを打算社が客観的な目線で分析し、組織の成功の鍵を握る重要なプロセスです。 適切な人材アセスメントを行うことで、従業員の能力と潜在力を…

詳しくみる計画的偶発性理論とは?5つの行動特性と企業導入のメリットを解説

計画的偶発性理論は、明確な目標をあえて設定しないキャリア理論です。この理論では「予測不能な出来事に柔軟に対応することが、結果的にキャリア形成につながる」と考えます。 本記事では、計…

詳しくみる