- 更新日 : 2024年7月17日

指名委員会とは?権限や役割をわかりやすく解説

指名委員会とは、経営陣の選任・解任に関する決定を主な業務とする機関です。

会社法や取引所の規定により、指名委員会(または監査役会など)の設置が義務となる場合があります。

本記事では、指名委員会の概要や設置目的、権限を解説します。また、指名委員会における議事録作成や任期に関する会社法の規定も併せて紹介します。

目次

指名委員会とは

指名委員会とは、取締役会の中に設置する組織であり、主に経営陣の選任・解任を議論・決定します。

会社法第400条の規定により、委員(最低3人)の過半数が社外取締役で構成される点が特徴です。

設置義務

公開会社である大会社では、取締役会の設置および以下いずれかの組織形態を取ることが義務となっていますが、指名委員会等設置会社を選択する場合は「指名委員会」の設置が必要となります(会社法第327、328条)。

- 監査役会設置会社

- 監査等委員会設置会社

- 指名委員会等設置会社

また、東京証券取引所の「有価証券上場規程」第437条では、上場する企業は上記のいずれかの機関設計であることが求められています。したがって、IPOを行う企業は、指名委員会に関する理解が不可欠だといえます。

なお、公開会社や大会社でない場合でも、任意で指名委員会を設置することが可能です。

指名委員会の設置目的

経済産業省の「指名委員会・報酬委員会に関する参考資料」では、指名委員会の設置目的について、企業からの主な回答として以下の内容が記載されています。

- 仕組みの確立により、指名プロセスの安全性を高めるため

- 指名の独立性や客観性と説明責任を強化するため

指名委員会の設置状況

同調査によると、東証1部・2部(調査当時の分類)企業のうち、法定の指名委員会を設置している割合は、わずか5%と少ないことがわかっています。任意の委員会を含めると40%と割合が増えるものの、指名委員会の必要性は十分に認識されていないといえます。

なお、設置しない理由としては、「外部者による関与や助言の必要性を感じない」という回答が多く寄せられています。

指名委員会の権限・役割

指名委員会が有する法的な権限と、それ以外の業務で担う役割を解説します。

指名委員会の権限

会社法第404条1項では、指名委員会の権限として、「株主総会に提出する取締役(設置されている場合は会計参与も含む)の選任と解任に関する議案の決定」が定められています。

つまり、経営陣が自らに有利となるような人事を行うことを防ぎ、透明性の高いプロセスで経営陣の人事を行う権限を有します。

指名委員会の役割

指名委員会は、法律で定められた権限の他に、以下の役割も果たします。

- 取締役の選任・解任基準や、そのプロセスに関する正当性の検証

- 取締役のスキルや多様性についての検証

- 後継者育成の計画や実行状況の検証

- 後継者候補の妥当性に関する検証

つまり、単なる議案の決定に留まらず、その前後のプロセスの検証や改善も担っているといえます。

指名委員会が取締役候補者を選任する基準

一般的に指名委員会は、業務に関する専門知識や経営の経験、倫理観、人格などを基準に取締役の候補者を選任します。また、社外取締役に関しては、独立性も重要な要件に含まれます。

この章では、オリックス株式会社の「指名委員会」に記載された取締役候補者選任基準を参考に、具体的な選任基準を紹介します。

社内取締役

社内取締役の選任基準としては、主に下記が挙げられます。

- 経営判断や経営執行の能力が優れている

- 業務に関する高度な専門知識を有している

基本的には、「経営の能力」と「自社の業務に関する専門性」の両方を有しているかどうかが基準となります。

社外取締役

社外取締役の選任基準としては、主に下記が挙げられます。

- 企業経営に関する豊富な経験を有している

- 経営や経済、法律、会計などの企業経営に関係する専門知識を有している

- 政治や社会、学術など、経営を取り巻く事柄に関する知見が深い

- 自社からの独立性が高い

独立性については、一般的に下記の基準で判断されます。

- 現時点において、自社の大株主ではない

- 過去1年において、自社およびその取引先における使用人や執行役に該当しない

- 過去2〜3事業年度において、自社から高額な報酬(取締役としての報酬以外)を直接受け取っていない

- 過去2〜3事業年度において、公認会計士や監査法人の社員等として、自社の監査業務を担当していない

- 親族に自社との関係性が高い人物がいない

- その他、重大な利益相反が生じるような利害関係がない

社内取締役とは異なり、実務能力よりも経験や周辺知識が重視されていることが見て取れます。また、独立性が厳しくチェックされることも特筆すべき点です。

指名委員会に関する重要ポイント

IPOなどに備えて始めて指名委員会を設立する場合は、仕組みについて分からない部分が多々あることが一般的です。

指名委員会に関する規則は会社法で細かく定められており、その全てを理解することは困難です。

この章では、指名委員会の規定に関して特に重要な3つのポイントを解説します。

執行役の扱い

執行役とは、業務の執行および取締役会から委任を受けた業務執行の決定を行う役員を指します(会社法第418条)。指名委員会等設置会社では、1人または2人以上の執行役を設置することが義務付けられています(同法402条1項)。

一般的な株式会社では、取締役が業務の執行を担います。一方で指名委員会等設置会社では、執行役が業務の執行を担います。

法律上の権限はないものの、指名委員会が執行役の選任・解任に関する審議を行なっている会社もあります。

議事録作成の規則

会社法施行規則第111条の4の規定により、指名委員会等の議事録は電磁的記録もしくは書面によって作成することが原則とされています。

また、記載項目として主に下記が規定されています。

- 指名委員会等の開催日時と場所

- 議事の経過および結果

- 指名委員会等の議長の氏名

- 決議事項について特別の利害関係を有する委員の氏名

- 指名委員会等に出席した取締役、執行役、会計参与または会計監査人の氏名もしくは名称

なお、会社法第414条の規定によって指名委員会等への報告が不要とされる場合には、議事録の記載事項は下記となります。

- 報告が不要とされた事項の内容

- 報告が不要とされた日付

- 議事録作成に関する業務を行った委員の氏名

指名委員会等設置会社における任期

原則として、株式会社における取締役の任期は2年です(会社法第332条1項)。

ただし、指名委員会等設置会社では、取締役の任期は1年となります(同法第332条6項)。なお、定款もしくは株主総会の決議により、任期を短縮することが認められています。

まとめ

証券取引所や法律の規定により、公開会社は基本的に監査役会設置会社や監査等委員会設置会社、および指名委員会等設置会社のいずれかの機関設計をとる必要があります。

指名委員会を設置することで、経営陣の人事に関する透明性が高まり、投資家からの信用を得やすくなります。IPOを検討している方は、指名委員会の設置を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

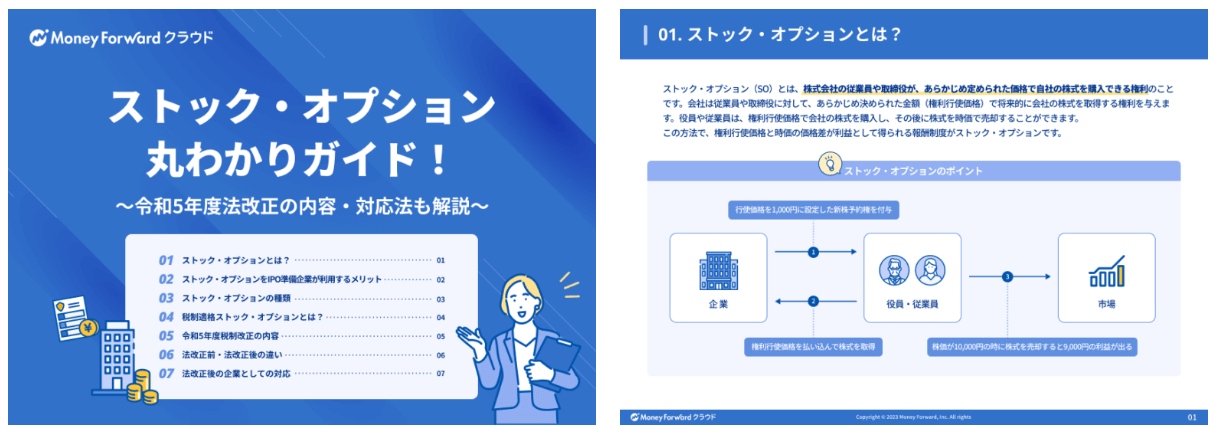

ストック・オプション丸わかりガイド!

ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和5年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。

IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。

J-SOX 3点セット攻略ガイド

すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。

本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。

マネーフォワード クラウドERP サービス資料

マネーフォワード クラウドERPは、東証グロース市場に新規上場する企業の半数※1 が導入しているクラウド型バックオフィスシステムです。

取引データの自動取得からAIによる自動仕訳まで、会計業務を効率化。人事労務や請求書発行といった周辺システムとも柔軟に連携し、バックオフィス業務全体を最適化します。また、法改正に自動で対応し、内部統制機能も充実しているため、安心してご利用いただけます。

※1 日本取引所グループの公表情報に基づき、2025年1月〜6月にグロース市場への上場が承認された企業のうち、上場時にマネーフォワード クラウドを有料で使用していたユーザーの割合(20社中10社)

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

赤字でも上場できる!メリットや満たすべき基準・事例を紹介

「自社は赤字だから上場できないのでは…」と思い込んでいませんか?実は、赤字でも上場できる可能性があります。必ず可能というわけではありませんが、可能性が残っているのならチャレンジしようと考える人もいるでしょう。 この記事では、赤字でも上場する…

詳しくみるディスクロージャーとは?企業が実施するメリットやデメリットを解説

ディスクロージャーとは、企業が自らの財務状況、業績、経営戦略、リスク要因などの重要な情報を公開することを指します。この情報の開示は、投資家やその他の利害関係者が、その企業の健全性や将来性を評価する上で不可欠です。 本記事ではディスクロージャ…

詳しくみる上場セレモニーとは?鐘を鳴らす意味や当日のスケジュール例、おすすめの服装まで具体的に解説します

上場を控えている企業や上場承認が降りたばかりの企業のなかには、上場セレモニーについて詳しく知らないケースもあるでしょう。上場セレモニーは上場日にのみ行うことのできる特別な式典なため、綿密に準備を行う必要があります。しかし、上場セレモニーにつ…

詳しくみる東証一部と二部の違いは?上場の条件やメリット・デメリットを比較

株式市場の東証一部と東証二部はどう違うのでしょうか?そして2022年4月4日以降は東証一部、東証二部はなくなり、プライム市場、スタンダード市場に移行されています。さらに新規上場基準や上場維持基準も変わっています。この記事では、市場再編はなぜ…

詳しくみるSPAC上場とは?仕組みやメリット・デメリット、プロセスを解説

SPACとは、事業を運営せず、非公開企業の買収による対象企業の上場を目的とする会社です。米国で認められている制度であり、日本では2024年10月時点で導入されていません。しかしSPAC上場のブームを受けて、日本でも導入の検討が開始されていま…

詳しくみる2022年4月に廃止された「一部上場企業」とは?再編成後の市場区分も紹介

一部上場企業とは、東京証券取引所の市場第一部に株式を公開した企業を指す言葉です。2022年に4月に廃止となったと知っていても、現在はどのような分類になっているのか、疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。 本記事では、上場企業に興味を…

詳しくみる