- 更新日 : 2025年9月16日

プライム市場上場に必要なTCFD開示とは?制度やメリット・投資家対応を解説

気候変動が企業経営に及ぼす影響が拡大する中、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への対応は、上場を目指す企業にとって避けて通れない課題となっています。東京証券取引所のプライム市場では、TCFDに基づく情報開示が実質的な要件とされ、未対応のままでは上場審査や市場での評価に大きな影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、TCFDの制度概要から、開示のメリット・リスク、投資家の評価視点を解説します。

目次

TCFDとは

TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)は、気候変動が企業の財務に与える影響を「見える化」するために生まれた国際的な枠組みです。2015年に金融安定理事会(FSB)のもとで設立され、2017年に最終提言を公表しました。日本政府もTCFDへの対応を積極的に支援しており、国内企業の賛同数は世界最多となっています。

TCFDは、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標の4分野にわたって、企業が気候変動リスクと機会に関する情報を開示することを推奨しています。マイケル・ブルームバーグ氏(元ニューヨーク市長)が議長を務め、G20の要請で発足したこの枠組みは、企業に対し「気候変動が自社の事業や財務にどんな影響を及ぼすかを具体的に開示してください」というメッセージを発信しました。

日本では政府と産業界が一体となってTCFDを推進してきました。環境省は2018年度から「TCFDに沿った気候リスク・機会のシナリオ分析支援事業」を実施し、企業の気候リスク分析を後押ししています。経済産業省や金融庁の主導で2019年にはTCFDコンソーシアム(産学官連携のフォーラム)が設立され、企業同士や投資家との知見共有が進みました。こうした取組の成果もあり、2022年9月時点でTCFD提言に賛同する日本の企業・機関は1,062社と世界全体の約28%を占め、国別で世界一となっています。

プライム市場のTCFD開示義務と関連要件

東京証券取引所のプライム市場では、TCFDに基づく気候変動情報の開示が実質的な義務となりました。コーポレートガバナンス・コードへの明記や法令改正により、上場企業はTCFD提言に沿った情報開示を強く求められています。未対応の場合は「説明責任」が問われ、上場維持にも影響しかねません。

2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでは、プライム市場上場企業に対し「TCFDまたは同等の国際的枠組みに基づき、気候変動リスクと収益機会の影響を分析し、その開示の質と量を充実させるべき」と明記されました。これは「comply or explain(実施するか、実施しない場合は理由説明)」の原則で運用され、開示しない場合はその合理的な理由を説明することが求められます。

2022年4月に市場再編でプライム市場が発足すると同時に、このTCFD開示強化のコード原則が適用され、事実上プライム企業にはTCFD提言に沿った開示が求められることとなりました。さらに2023年1月には、金融商品取引法の関連省令改正によって有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組み」の記載欄が新設され、2023年3月期以降の決算企業からサステナビリティ情報の開示が義務付けられています。これにより、財務情報と同様に気候変動への取り組み状況を年次報告書で開示することが法的にも求められるようになりました。

プライム市場でTCFD開示を怠った場合のペナルティも用意されています。ガバナンス・コードの各原則を実施せず十分な説明もしない場合、東証の上場規則違反とみなされ、改善報告書の提出要求や違約金の支払いなどの措置が取られる可能性があります。このように、プライム市場ではTCFD開示は「遵守すべき事項」と位置づけられ、実質的な開示義務となっています。

TCFD開示のメリット

TCFDに沿った情報開示は企業にも多くのメリットをもたらします。ここでは主な利点を整理します。

ESG投資家からの信頼・資金獲得に直結

TCFD開示への対応は、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資家にとって重要な評価基準とされており、資金調達面でも大きなメリットがあります。もともとTCFD提言は、投資家側からの要請を背景に誕生した枠組みであり、企業の気候変動対応力を財務的観点から可視化することを目的としています。

このため、TCFDに沿った情報開示がなされていない企業は、そもそも投資家の検討対象から外れるリスクを抱えることになります。逆に、具体的なシナリオ分析結果や移行リスク・物理的リスクへの対応を明示することで、「環境問題に積極的に取り組む企業」として評価され、投資や融資の呼び込みにつながるケースも多く見られます。

さらに、TCFDの開示項目は国際的な共通フォーマットとして整備されており、企業間の横断的な比較が可能です。これにより、投資家は複数企業の気候関連リスク管理体制やビジョンを比較しやすくなり、企業にとっても差別化の一手となります。開示の充実はそのまま市場での評価や資本の呼び込みに直結すると言えるでしょう。

自社のリスク管理力・経営基盤の強化

TCFDへの対応を進めること自体が、企業の経営基盤やリスクマネジメントの高度化につながります。気候変動による自然災害の頻度と経済損失は年々増加傾向にあり、世界全体での気候由来災害による損失は過去20年(2000-2019)で1.8倍以上も増えています。このような状況下では、企業が気候リスクを無視することは経営的にも非常に危険です。

TCFDでは、気候変動によって将来起こり得る事象をシナリオ分析により可視化し、それに基づいて自社の経営戦略やビジネスモデルを再構築することが求められています。これにより、企業は「気候変動に強い経営体制」へと移行していくことが可能です。

TCFDには温室効果ガスの排出量削減目標を設定して進捗を数値で把握・公開する取り組みが含まれ、規制強化や災害時にも持続可能なビジネス運営を実現するための礎となります。

評価機関やステークホルダーからの評価向上

TCFDに基づく開示は、ESG評価機関やサステナビリティ指標におけるスコアリング向上にも寄与し、結果的に企業の対外的な評価の底上げにつながります。気候変動への取り組み姿勢は、今やCSR(企業の社会的責任)に留まらず、経営戦略そのものと捉えられており、利害関係者からの信頼を得るための重要な要素となっています。

海外では、TCFD開示が不十分な企業に対して投資引き上げや格下げが実際に行われており、企業にとっては明確なリスクとなっています。反対に、積極的に情報開示を行うことで、社会的信用やブランドイメージの向上が期待できます。これはレピュテーション(評判)の観点でも非常に重要であり、サプライチェーン全体での信頼構築にもつながるものです。

TCFDに対応している企業は「持続可能な成長を本気で目指す企業」として広く認識され、消費者や取引先、従業員といったあらゆるステークホルダーとの関係性の強化にも効果があります。法令順守ではなく、自社の価値を高める戦略的な施策としてTCFD開示に取り組む意義は非常に大きいと言えるでしょう。

TCFD開示に対応しない場合のリスク

TCFDへの対応を怠ることは、企業に多大なリスクをもたらします。ここでは、TCFD未対応による主なリスクを確認します。

上場維持への影響

東京証券取引所のプライム市場においては、TCFDに基づく情報開示が事実上の義務と位置づけられています。コーポレートガバナンス・コードでは、TCFDまたは同等の国際的枠組みに準拠した情報開示を求める原則が明記されており、開示を行わない場合はその合理的な理由を説明する必要があります。

この「コンプライ・オア・エクスプレイン(遵守または説明)」の考え方に基づき、説明が不十分であると東京証券取引所からルール違反と判断される可能性があります。仮に是正勧告や改善要請を受け、それに応じない場合には、最悪のケースとして上場契約違約金の請求や、継続的開示義務違反として処分対象になるリスクも存在します。

さらに、今後の制度改正によって気候関連情報の開示がより厳格に法制化された場合、TCFDに未対応の企業は法的要件を満たさない企業と見なされ、コンプライアンス上の深刻なリスクを抱えることにもなりかねません。

資本市場での評価低下

企業の気候変動への取り組み姿勢は、今や投資家や株主が企業を評価する際の重要な指標となっています。TCFD提言への対応がなされていない企業は、気候リスクへの認識や対応が不十分であると見なされ、投資判断においてマイナス評価を受ける可能性があります。

ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大を背景に、機関投資家の多くがTCFDに準拠した開示を企業選定の条件に組み込んでいます。このため、開示を行わない企業は投資対象から除外されるリスクを負っており、資本市場での資金調達にも支障を来す可能性があります。

また、近年では大手企業がサプライチェーン全体に気候関連情報の開示や削減目標の共有を求めるケースも増えています。こうした要求に応じられない企業は、取引機会の喪失やパートナー選定の対象外となることも想定され、結果的に競争力の低下を招くリスクがあります。

ブランド毀損

TCFDへの対応状況は、企業のブランドや社会的評価にも大きな影響を与えます。企業が気候変動対策に消極的であると認識された場合、「環境意識の低い企業」としての印象が形成され、顧客や取引先、従業員を含む多くのステークホルダーからの信頼を損なう可能性があります。

環境意識の高い若年層やNGO、市民団体などの視点からは、環境問題に対する明確な姿勢を持たない企業に対して厳しい批判が寄せられることがあります。不祥事ではなくとも、気候問題に関する無関心や対応の遅れが、企業の評価を著しく下げる時代になっています。

このように、TCFD未対応はレピュテーションリスクを高め、ひいては人材獲得力や顧客ロイヤルティの低下、ブランド価値の毀損に直結する恐れがあります。企業の信頼性を維持・強化するためにも、気候関連の情報開示を積極的に行う姿勢が求められます。

投資家はTCFD情報をどう評価・活用している?

TCFD開示された情報は、投資家にとって企業の長期的な持続可能性を見極める重要な材料です。ここでは、機関投資家がTCFD情報をどのように活用しているのかを解説します。

共通言語として活用する

TCFDは投資家にとって使いやすい開示枠組みとして評価されています。その理由の一つは、情報が標準化された形式で整理されていることです。これにより、複数の企業の開示内容を比較しやすく、気候関連のリスクや機会をポートフォリオ全体で管理する際にも活用しやすくなっています。

加えて、TCFDは単なる環境対策の枠組みにとどまらず、それが企業の財務に与える影響までを開示対象としている点に特徴があります。企業の将来的な価値創出や、財務の安定性へのインパクトを定量・定性の両面から評価できるため、投資家にとってはより現実的かつ精度の高い判断材料となります。

グローバルにおいても、イギリス政府やアメリカ証券取引委員会(SEC)、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)といった主要な機関がTCFDに準拠した情報開示を推進しており、実質的にデファクトスタンダードとしての地位を確立しつつあります。そのため、TCFDに沿った開示の有無や充実度は、投資家が最初に確認する基準の一つであり、企業選別の初期段階で重要なフィルターとして機能しています。

ガバナンスの充実度を最重視して評価する

TCFDの開示項目の中でも、機関投資家が特に注目しているのが「ガバナンス」の要素です。これは、企業の経営陣が気候変動に対してどのような認識を持ち、どのような体制で対応しているかを見極めるうえで不可欠な情報です。

ある国内の大手機関投資家のESG責任者は、「結局はガバナンスがすべて」と語っており、経営トップが気候変動に対して明確なビジョンを持ち、組織としてその課題に取り組む体制が整っているかが最も重要だとしています。いくら詳細な数値目標やシナリオ分析を提示しても、実効性ある行動が伴わなければ信頼には値しないというのが投資家の見方です。

海外の投資家との対話においても、短期的な業績よりも、長期的な気候変動対応のビジョンや計画に関する質問のほうが多く寄せられる傾向があります。TCFDレポートは、単なる情報の羅列ではなく、企業の本質的な姿勢を示す鏡としても見られているのです。

エンゲージメントや運用に活用する

投資家はTCFD開示情報を、ポートフォリオ全体のリスク管理だけでなく、個別企業とのエンゲージメントにも積極的に活用しています。たとえば、世界最大級の年金基金であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、運用委託先の資産運用会社に対して、投資先企業のTCFD開示状況をモニタリングさせ、その評価結果をもとに優れた開示事例を共有・表彰する取り組みを行っています。

また、アクティブ運用を行うファンドマネージャーは、TCFDレポートに記載された内容をもとに、企業との対話(エンゲージメント)を実施しています。たとえば、「なぜその気温シナリオを採用したのか」「目標達成に向けた具体的な計画はどのように整備されているのか」といった質問を投げかけ、必要に応じて経営への助言や提言を行っています。

このように、TCFD開示は投資家にとって受け身の情報ではなく、企業との建設的な対話の起点として機能しています。投資判断や保有方針の見直しにも直結する要素であるため、企業にとっても質の高い開示が求められています。

TCFD開示は上場準備と企業価値向上の両面で不可欠

TCFDへの対応は、気候変動リスクへの備えとしてだけでなく、企業価値の持続的な向上や投資家との信頼構築にも直結する重要な取り組みです。プライム市場では、TCFDに準拠した開示が実質的な要件とされており、上場準備段階からの対応が求められます。対応を怠れば市場評価の低下やレピュテーションリスクに直結する可能性もあります。IPOを目指す企業は、TCFDを単なる義務ではなく、成長戦略の一環と位置付けて取り組むことが必須と言えるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

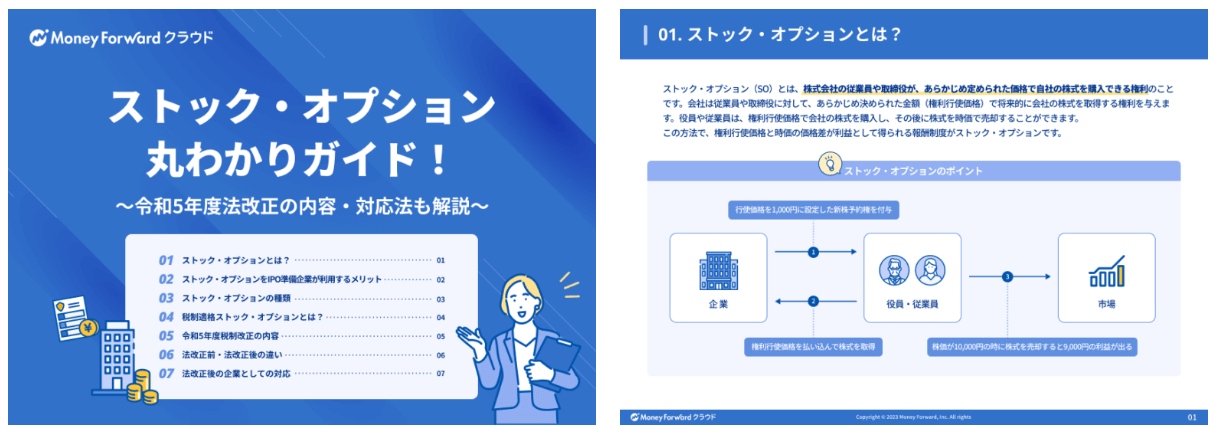

ストック・オプション丸わかりガイド!

ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和5年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。

IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。

J-SOX 3点セット攻略ガイド

すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。

本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

上場とは?株式上場(IPO)のメリット・デメリットをわかりやすく解説

上場というと「大手企業が多い」「株価がつく」「給料がいい」など、良いイメージを持つ人は多いでしょう。しかし、具体的に上場企業と非上場企業の違いや、そもそも上場の条件は何かと問われると、少し考えてしまう人も多いのではないでしょうか。 上場を目…

詳しくみる赤字でも上場できる!メリットや満たすべき基準・事例を紹介

「自社は赤字だから上場できないのでは…」と思い込んでいませんか?実は、赤字でも上場できる可能性があります。必ず可能というわけではありませんが、可能性が残っているのならチャレンジしようと考える人もいるでしょう。 この記事では、赤字でも上場する…

詳しくみるマザーズから東証一部への昇格条件は?新市場区分の上場条件を説明

「マザーズから東証一部へ昇格するにはどうすればいい?」と疑問に思っている経営者の方も多いのではないでしょうか?マザーズから東証一部へ昇格するには、一定の条件をクリアする必要があります。資金の調達が効率的に行えたり会社のステータスを高められた…

詳しくみる6つの上場廃止基準をわかりやすく解説|適確性に欠けた場合の措置も紹介

「上場廃止」という仕組みは、投資家を保護する目的で作られました。とはいえ、上場廃止になると取引がしにくくなることはわかっていても、「どのような基準で上場廃止になるのか」については詳しく理解していない人もいるでしょう。 本記事では、上場廃止と…

詳しくみる東証マザーズとは?特徴やジャスダックとの違いなどわかりやすく解説

「東証マザーズ」とは、東京証券取引所が運営している株式市場のひとつで、主にベンチャー企業(新興企業)を対象にした市場です。株式会社メルカリやBASE株式会社といった成長企業を中心に、2022年2月時点で426社が東証マザーズに上場しています…

詳しくみるスチュワードシップコードとは?コーポレートガバナンスコードとの違いや改訂状況を解説

スチュワードシップコードとは、機関投資家の望ましい姿や行動を定めた指針です。機関投資家がスチュワードシップコードを導入すると、企業の中長期的な成長や利益増大が促進されるというメリットがあります。 本記事では、スチュワードシップコードの特徴や…

詳しくみる