- 更新日 : 2024年7月16日

【ワークシートあり】管理職の定義や役割は?役職者との違いや求められる能力も紹介

管理職とは、部門やチームの責任者として、業務と人材を統括する役割を持つ組織の中間層です。

- 業務管理と人材育成が主業務

- 役職者やマネージャーとは区別される

管理職の残業代について、法的には「管理監督者」に該当しなければ、肩書きが管理職でも残業代の支払い義務があります。

管理職とは、企業内で部や課といった組織を率いる人のことです。業務管理や人財育成などの役割とともに、一定の権限が付与されます。管理職に求められる能力には、ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキル、テクニカルスキルなどがあります。管理職のうち管理監督者に該当する場合は、時間外・休日の割増賃金の対象外となることがあります。一方で、肩書きが管理職でも実態として労働者の場合は、残業代が必要です。また、管理職になる年齢は決まっていません。

目次

管理職とは?

管理職とは、企業や組織において部門やプロジェクトの責任者として部下を統率し、業務の遂行や人材育成に責任を持つ立場の人を指します。ここでは、管理職の定義と役割について解説します。

管理職は部門やチームを統括する

管理職は、部や課、プロジェクトチームなどの組織単位における責任者として、一定の裁量と権限を持ち、業務を円滑に進めるための指示・判断を行う立場にあります。役職としては、本部長、部長、課長、次長などが一般的ですが、企業によってはゼネラルマネージャーやリーダー、マネージャーなどといった肩書きが用いられることもあります。

管理職に与えられる権限には、予算の配分、人員の配置、業務の割り振り、進捗管理などが含まれます。これにより、経営陣からの方針を現場に落とし込み、成果を出すことが求められる重要なポジションとなっています。

管理職は業務管理と人材育成を担う中間責任者

管理職の主な役割は、大きく分けて「業務管理」と「人材マネジメント」の2つです。業務面では、チームや部署の目標達成に向けた進捗管理、品質管理、予算管理などを担い、問題があれば早期に対処する責任を持ちます。

人材面では、部下やチームメンバーの指導・育成・評価を行い、職場の士気向上やパフォーマンス改善に努めます。加えて、チーム全体のモチベーション管理や、部下の悩みに対応するメンタル面のケアなども重要な役割の一つです。

さらに、2019年の働き方改革関連法の施行により、事業者に労働時間の状況把握が求められます。管理職は、労働時間の適正な管理(長時間労働の是正・休暇取得促進など)を担う立場として重要な役割を果たします。長時間労働の是正、休暇取得の促進、部下の労働環境改善といった観点からも、管理職は現場の労働実態に目を配る必要があります。

参考:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について|厚生労働省

管理職と役職者の違いは?

企業の組織において「管理職」と「役職者」は似たような意味で使われることが多いですが、実際にはその定義や責任範囲に違いがあります。

管理職は「人や業務を管理する責任を持つ立場」

管理職とは、部門やチームの運営を任され、部下のマネジメントや業務の遂行を統括する責任を持つ立場を指します。部長・課長などの職位に就き、目標管理、人材育成、労働時間の管理、業績評価などを通じて、組織を円滑に機能させる役割があります。企業によって異なりますが、管理職になると一般職とは異なり、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となる場合があります(管理監督者)。ただし、労働時間の状況把握は必要です。

役職者は「職務上の肩書きを持つすべての人」

役職者は、文字通り「役職が付いている人」を指し、広義にはリーダーや主任など、管理職に満たない階層の肩書きも含まれます。必ずしも人を管理する責任があるとは限らず、現場リーダーや技術担当など、特定の業務領域で責任を持つ人も役職者に含まれます。そのため、すべての役職者が管理職というわけではありません。

管理職とマネージャーの違いは?

「管理職」と「マネージャー」は似たような文脈で使われることが多い言葉ですが、厳密には意味合いや位置づけが異なります。

管理職は企業組織における正式な役職階層

管理職とは、企業や組織において部門や課などの責任者として、部下の統率・業務管理・組織運営に直接的な権限と責任を持つ人を指します。部長、課長、次長などの肩書きが一般的で、企業規程や人事制度上で「管理職」と定義されています。多くの場合、一定以上の給与区分に属し、管理監督者として労働時間規制の対象外となることもあります。また、評価・予算・人材育成など、経営に近い立場での意思決定が求められます。

マネージャーは役職名の一種で、必ずしも管理職ではない

マネージャーは、一般的には「管理する人」という意味で使われ、プロジェクトやチーム、特定業務の管理を任された役職名の一つです。営業マネージャー、プロジェクトマネージャーなどがあり、企業によってはマネージャー職が管理職として扱われる場合もありますが、そうでないケースも多く、マネージャー=管理職とは限りません。

たとえば、部下を持たないマネージャーや、職能リーダーとしての役割を持つだけのマネージャーは、労務管理上の「管理職」には該当しないことがあります。

管理職の仕事内容は?

管理職は、組織やチームのリーダーとして業務を統率し、目標の達成や人材の育成など多岐にわたる役割を担います。ただ業務を管理するだけでなく、部下の成長や組織全体のパフォーマンス向上にも寄与する必要があります。ここでは管理職が担う仕事内容を解説します。

①【目標設定】組織の方向性を示す

管理職は、企業や上層部から与えられたミッションに基づき、チームや部門の目標を設定します。目標は現実的かつ挑戦的であることが求められ、メンバーがやりがいを持って取り組める内容でなければなりません。曖昧だったり達成が難しすぎたりすると、組織の士気低下や混乱を招くため、慎重な設計が必要です。

②【チームづくり】適材適所の人材配置

目標を達成するためには、バランスの取れたチームづくりが欠かせません。人事権がある場合は、必要なスキルや経験を持つメンバーを配置し、多様な能力を生かすことが求められます。優秀な人材を集めるだけでなく、チームとして機能するように関係構築を行うのも管理職の仕事です。

③【業務管理】 進捗・予算・調整を行う

日々の業務の進捗を管理し、目標に向けた業務が計画通り進んでいるかを確認します。また、予算やコストの管理、部署間の連携・調整、PDCAサイクルの運用といった全体のマネジメント業務も担います。問題が発生した場合のリスク対応力も問われます。

④【メンバー管理】人材を支え、労務を管理する

管理職は、チームメンバーのスキルや適性に応じた業務の割り振りを行うとともに、働きやすい職場環境を整える役割もあります。近年は、長時間労働の是正や有給休暇取得促進など、労働時間の管理も厳格に求められています。

⑤【業務改善】課題を見つけ、仕組みを変える

管理職は、現場の課題や非効率な部分を見つけ、改善策を立案・実行する責任を負います。既存の業務が円滑に進んでいる場合でも、さらに効率化や質の向上を図る姿勢が求められます。他部署との調整も含めて、組織全体の生産性向上に貢献する役割です。

⑥【教育】部下を育て、理念を伝える

部下のスキルアップのために、社内外の研修参加を促したり、OJTを通じて成長を支援したりするのも重要な役割です。また、経営理念や企業方針を現場に伝えるメッセンジャーとしての役割も担い、企業全体の方向性を理解させる橋渡し役も求められます。

管理職に求められる能力は?

管理職には、業務遂行や部下のマネジメント、経営目標の実現に向けて多くのスキルとバランス感覚が求められます。中でも代表的なのが「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」「テクニカルスキル」の3つです。

【ヒューマンスキル】人と組織を動かす力

ヒューマンスキルとは、対人関係やチームマネジメントに関するスキルを指します。管理職としてチームをまとめ、部下と信頼関係を築くには不可欠です。

- コミュニケーションスキル:上司・部下・他部署と円滑に意思疎通を図る力。

- ヒアリング力:部下の声や問題を正確にくみ取る力。

- ネゴシエーションスキル:対立を調整し、合意を導く交渉力。

- プレゼンテーションスキル:会議や報告でわかりやすく情報を伝える力。

- リーダーシップ/コーチング/ファシリテーション:チームを鼓舞し、成長させ、議論を促進する力。

チームビルディングやモチベーション管理にも直結するスキルです。

【コンセプチュアルスキル】本質を見抜く思考力

コンセプチュアルスキルは、物事の本質や全体像を把握し、戦略的に考える能力です。企業の方向性と現場の業務をつなぎ、的確な判断を下すために必要とされます。

- ロジカルシンキング:物事を筋道立てて考える力。

- クリティカルシンキング:前提や結論を疑い、客観的に評価する力。

- ラテラルシンキング:柔軟な発想で課題を多角的に捉える力。

- 俯瞰力/多方面視野:一部だけでなく組織全体や外部環境も見渡す視点。

問題の本質を捉え、課題解決や意思決定に活かす能力です。

【テクニカルスキル】実務に基づく専門性

テクニカルスキルは、業務に必要な専門知識や実務スキルのことです。職種によって内容は異なりますが、管理職であっても現場感覚を持ち続けることが重要です。

- マネジメントスキル:業務・人・時間・コストを管理する力。

- 業務知識/商品知識:営業なら商品説明、事務なら業務フロー理解。

- ツールスキル:Excel・PowerPointなどのITスキルや文書作成能力。

- 語学力/ビジネスマナー:外部対応やグローバル業務に対応する力。

現場での説得力や部下への指導力にも直結するスキル群です。

管理職に与えられる権限は?

管理職は、組織の目標を達成するために部下や業務を統率し、責任を持って遂行する立場です。そのためには、業務上の意思決定を行うための一定の権限が必要不可欠です。ここでは、管理職に与えられる代表的な権限と、それを定める社内ルールについて解説します。

管理職には業務遂行に必要な実務的権限が与えられる

管理職は、所属部署やチームのリーダーとして、日々の業務に関わるさまざまな決定権を持っています。次のような権限が与えられることが一般的です。

- 顧客との取引に関する承認・決裁権限:新規契約や条件変更、取引額に応じた決裁など。

- 下請企業の選定や取引条件の決定:業務委託先や仕入先を決定する裁量を持つ場合もある。

- 予算の策定・管理権限:所属部署の予算案作成や執行管理を担う。

- 経費精算の承認権限:部下の交通費や備品購入などの経費申請に対して承認・却下。

- 書類の決裁権限:報告書や提案書、稟議書などの書類に対する承認。

- 労務管理の権限:部下の出勤・退勤・休暇取得の承認、勤怠状況の把握など。

- 申請の承認・否認権限:業務に関する各種申請(研修・出張・設備利用など)への対応。

職務権限規程により管理職の権限と責任を明文化する

管理職に与える権限やその範囲は、企業ごとに異なります。そこで、多くの企業では「職務権限規程(職権規程)」を策定し、どのポジションにどのような決裁権や承認権限があるかを明確に定めています。

この規程により、誰がどのレベルまで判断できるのか、責任をどこまで持つのかが明文化され、社内の手続きや承認フローがスムーズに進むようになります。また、責任の所在も明確になるため、トラブル発生時の対応や再発防止策の立案にも役立ちます。

管理職のスキルの可視化に活用できるテンプレート

管理職のスキルや能力、経験を評価する際には、スキルマトリックスシートを活用すると効果的に可視化することができます。

以下のリンクから、テンプレートを無料でダウンロードいただけます。自社に合わせてカスタマイズし業務にお役立てください。

▶スキルマトリックス(エクセル)のテンプレートを無料でダウンロードする

▶スキルマトリックス(ワード)のテンプレートを無料でダウンロードする

管理職になる年齢には決まりはある?

管理職の昇進には「何歳以上でなければならない」という法律上の年齢制限はありません。企業の方針や評価制度によって決定されるため、年齢よりも能力や実績、組織内での信頼などが重視されます。

法律上、管理職に就くための年齢制限はない

管理職になるために必要な年齢に関する法的な制限はなく、何歳であっても企業が適任と判断すれば管理職に登用できます。したがって、20代でマネージャーや課長職に就くことも理論上は可能です。ベンチャー企業や外資系企業では、若手を積極的に登用する傾向があり、実力主義の風土があれば早期昇進も現実的です。

実務上は30代〜40代での登用が一般的

一方で、日本の一般企業では、管理職登用のタイミングとして30代後半〜40代前半が多いとされています。これは、ある程度の業務経験、対人スキル、マネジメント経験が求められることに加え、部下からの信頼性や社内での評価が一定期間必要になるためです。ただし、これはあくまで平均的な傾向であり、必須条件ではありません。

管理職の給料は、一般社員と違う?

管理職は組織を統率する立場として、一般社員とは異なる処遇がなされることが多く、給与体系や労働時間の取り扱いに違いがあります。ここでは、管理職における給料の特徴や、労働基準法上の「管理監督者」との違いについて解説します。

管理職には残業代が支払われないことが一般的

多くの企業では、管理職になると「管理監督者」とみなされ、労働時間や残業に関する労働基準法の一部規定が適用除外となります。これにより、残業手当や休日出勤手当が支給されないケースが一般的です。これは、管理職が業務時間を自律的に管理することを前提としているためです。

ただし、労働基準法では深夜労働(22時〜翌5時)に対する割増賃金は、管理監督者であっても支払う義務があるため、深夜手当は一般社員と同様に支給対象となります。

管理職=管理監督者ではない点に注意が必要

「管理職」という社内の肩書きと、「管理監督者」という法律上の区分は必ずしも一致しません。たとえば、課長や係長といった肩書きを持っていても、実質的に労働時間の裁量がなく、賃金体系も一般社員と変わらない場合は管理監督者として扱うことはできません。

労働基準法上の管理監督者と認められるには、以下のような要件が求められます。

- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有している労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

- 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものである

- 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

これらを満たさない場合、「管理職でも残業代を支払う必要がある」と判断されることがあります。

管理職を十分に理解し、人事上での取り扱いを正しくしよう

管理職には部や課を統率し、責任を持って与えられた業務を遂行することが求められます。目標設定・チームづくり・業務管理・メンバー管理・業務改善・教育が管理職の主な仕事内容で、管理職に必要なスキルにはヒューマンスキル・コンセプチュアルスキル・テクニカルスキルなどがあります。

管理職になる年齢に決まりはなく、若くても能力があれば登用されることがあります。一般的に、管理職になると時間外労働時間に対する割増賃金が支払われなくなりますが、管理職であっても管理監督者に該当しない場合は、一般職と同じように残業代などを支払う必要があります。こうした点をよく理解し、正しい取り扱いができるようになりましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

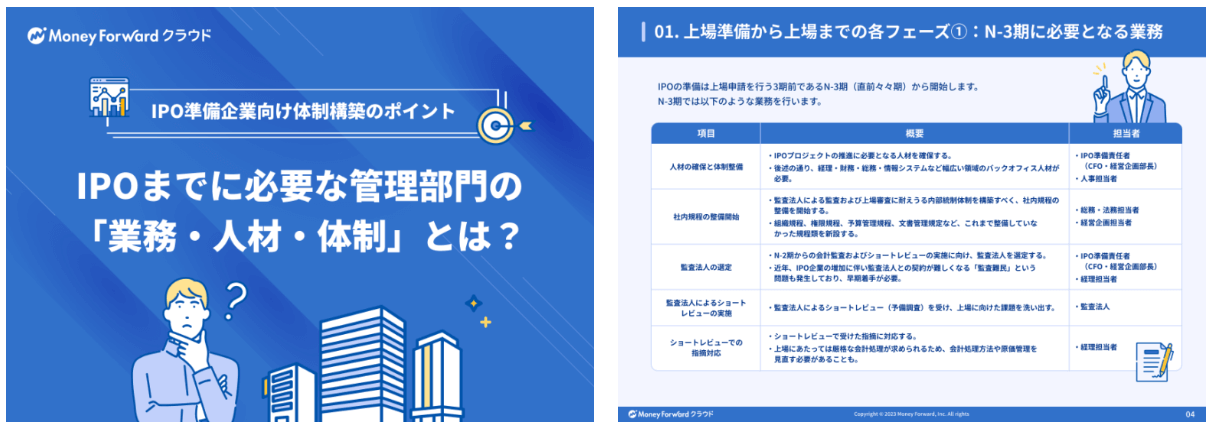

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ストック・オプションの確定申告のやり方|計算方法や必要書類について紹介

ストック・オプションを取得した場合、その利益は確定申告が必要です。しかし、税務署に提出する書類の作成や手続きは複雑で、正しい知識と理解が求められます。この記事では、ストック・オプシ…

詳しくみる人材アセスメントとは?企業の導入メリットや手順・活用のポイント

人材アセスメントは、人材のスキルや適性、能力などを打算社が客観的な目線で分析し、組織の成功の鍵を握る重要なプロセスです。 適切な人材アセスメントを行うことで、従業員の能力と潜在力を…

詳しくみる社外取締役とは?役割や社内取締役との違いを解説

取締役は、会社の業務執行における意思決定のために設置される機関です。会社が事業を継続し、成長するためには優秀な取締役が必要となるでしょう。 通常取締役と言えば、社内取締役を指します…

詳しくみるストック・オプションとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

「ストック・オプション」という言葉は耳にしたことがあるものの、概要や制度の仕組みなど詳しく知らない方は多いでしょう。ストック・オプションとは、自社の株を購入できる権利のことです。購…

詳しくみるムーンショット目標とは?制定された背景や企業との関わり

ムーンショット目標とは、内閣府の政策の一つであるムーンショット型研究開発制度において掲げられている、9つの目標のことです。日本が抱える問題を解決するために破壊的イノベーションの創出…

詳しくみるストックオプションに関連する法律は?種類・要件・注意点も解説

ストックオプションは企業の成長を支える戦略的な報酬制度です。とくにスタートアップやベンチャー企業にとっては、現金報酬に代わる強力なインセンティブ手段として注目されています。しかし、…

詳しくみる