- 作成日 : 2024年7月29日

人的資本可視化指針とは?可視化のメリットや具体的な方法を解説

人的資本可視化指針とは、人的資本の開示に関する方向性などが定められた指針です。

これを導入することにより、投資家からの評価向上や従業員の満足度向上といったメリットが見込めます。ただし、コストや時間がかかるというデメリットもあります。

本記事では、人的資本可視化指針の重要性や可視化の方法、プロセスなどを解説します。

目次

人的資本可視化指針とは

はじめに、人的資本可視化指針の定義や目的、開示の義務化に関して解説します。

人的資本可視化指針の定義と目的

人的資本可視化指針とは内閣官房の非財務情報可視化研究会が公表した資料であり、人的資本の可視化に関する指針です。

本指針は、人的資本の情報開示のあり方に関して、ガイドラインの活用方法や既存基準を考慮した対応の方向性を包括的に整理する目的で作成されました。具体的には、情報開示に関する基本的な考え方や準備方法、開示指標などが紹介されています。

有価証券報告書による開示の義務化

金融庁の発表資料によると、2023年1月の内閣府令改正に伴い、同年3月31日以後に終了する事業年度に関する有価証券報告書について、人的資本に関する情報の開示が義務となっています。これに伴い、人的資本可視化指針の重要性がより一層高まっています。

※参考:金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」

人的資本を可視化する方法

本指針では、人的資本を可視化する方法(具体的に行うべき事柄)として、以下の4点が挙げられています。

可視化に関して企業および経営者に期待されていることを理解する

投資家は企業や経営者に対して、「経営層や中核人材、人材育成、人的資本に関する社内環境整備などに関する方針」の開示を期待しています。

開示に際しては以下の3点も投資家から期待されていることに留意しましょう。

1. 自社が直面する重要な機会やリスク、長期的な競争力・業績と関連付けること

2. 目標やモニタリングすべき指標を検討すること

3. 経営層や取締役レベルで密な議論を行い、明瞭かつロジカルに説明すること

人的資本への投資および競争力のつながりを明らかにする

投資家から求められている開示事項を把握し、そのための説明材料を準備する必要があります。

闇雲に開示しても、前述の「競争力や業績との関連付け」や「明瞭かつロジカルな説明」という要求事項を満たせず、投資家から評価されにくいためです。

具体的には、人的資本への投資と競争力がどのようにつながっているかを明らかにします。「IIRCフレームワーク」や「価値協創ガイダンス」などのフレームワークを活用し、関係性を統合的なストーリーとして構築することが効果的です。

投資家にとって馴染みがある4つの要素に沿って人的資本を開示する

人的資本可視化指針では、資本市場から幅広く受け入れられつつあり、投資家にとって馴染みがある要素に沿った人的資本の開示が勧められています。具体的には、以下4つの要素です。

- 戦略:ビジネスや戦略、財務計画に対して、人的資本に関する機会やリスクが及ぼす影響

- ガバナンス:人的資本に関する機会やリスクに対する組織のガバナンス

- リスク管理:人的資本に関する機会やリスクを識別・評価・管理するプロセス

- 指標および目標:人的資本に関する機会やリスクの管理および評価に用いる指標や目標

開示事項の類型に応じて、個別事項の具体的な内容を検討する

人的資本の開示事項は、具体的に以下の2種類に大別されます。

1. 独自性のある取り組みや指標、目標

2. 比較可能性の視点で開示が期待される事項

人的資本可視化指針には、各事項について何を検討すべきかが記載されています。記載にあたっては独自性と比較可能性のバランスを確保し、片方の項目に偏らないようにすることが重要です。

人的資本可視化のプロセス

人的資本可視化のプロセスと、各ステップで行う業務を解説します。

Step1:基盤・体制の確立

はじめに、人的資本可視化に向けて基盤や体制を確立します。具体的な取り組み事項は下記です。

- トップのコミットメント(経営トップによる積極的な発信や対話)

- 取締役会や経営層レベルでの議論

- 従業員との対話

- 部門間の連携

- 人的資本指標のモニターと情報基盤の構築

- バリューチェーンにおける取引先などとの連携

Step2:可視化戦略の構築

次に、人的資本の可視化戦略を構築します。具体的な取り組み事項は下記です。

- 価値協創ガイダンスに基づいた、人的資本への投資および人材戦略の統合的ストーリーの検討

- 人材版伊藤レポート(2.0含む)との相互的な参照と戦略立案

- FRCの報告書における「自らに企業が問うべきこと」の利用による、4要素の検討

- 逆ツリー分析(企業価値の向上とのつながりに関する分析)

Step3:有価証券報告書に関する対応

前述の人的資本を可視化する方法をベースに「人材育成方針」や「社内環境の整備方針」、測定可能な指標、目標、進捗状況などを開示します。

Step4:任意開示の戦略的な活用

人的資本は、有価証券報告書のみならず中期経営計画や統合報告書などによって任意開示することも可能です。戦略的に任意開示を図ることで、投資家や顧客からのイメージアップにもつながります。媒体ごとに情報の網羅性や対象者が異なるため、目的に応じた選定が求められます。

参考:非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針(案)(P31-42)」

人的資本可視化指針の7分野19項目

人的資本可視化指針では、情報開示項目として、下記7分野19項目が挙げられています。

| 分野 | 項目 |

| 1.育成 | 1.リーダーシップ 2.育成 3.スキル・経験 |

| 2.エンゲージメント | 4.従業員のエンゲージメント |

| 3.流動性 | 5.採用 6.維持 7.サクセッション |

| 4.ダイバーシティ | 8.ダイバーシティ 9.非差別 10.育児休業 |

| 5.健康・安全 | 11.精神的健康 12.身体的健康 13.安全 |

| 6.労働慣行 | 14.労働慣行 15.児童労働・強制労働 16.賃金の公正性 17.福利厚生 18.組合との関係 |

| 7.コンプライアンス・倫理 | 19.法令遵守などに関する状況 |

上記の開示項目には、投資家からの評価獲得を目的とした「価値向上に関する開示」と、投資家からのネガティブな評価を回避するための「リスクに関する開示」の2種類が含まれます。企業側では、自社に関してどのような事項を投資家が知りたがっているのかを理解した上で開示項目を選択することが重要です。

なお開示項目の詳細は以下をご参照ください。

参考:非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針(案)(P19-28)」

人的資本を可視化するメリットとデメリット

人的資本可視化指針を導入するかどうかは、メリットとデメリットの双方を踏まえた上で判断することが重要です。この章では、人的資本を可視化するメリットとデメリットを解説します。

メリット

人的資本を可視化するメリットは以下の4点です。

1. 人的資本への投資を適切にアピールすることで、投資家から高い評価を得られる

2. 従業員の経験やスキルを的確に把握し、人材戦略に役立てることが可能になる

3. 従業員のパフォーマンスや満足度、生産性などの向上につながる

4. 上記の効果により、中長期的な企業価値の向上を見込める

デメリット

一方で、人的資本の可視化にあたっては、以下の3点がデメリットとなり得る点に注意です。

1. 人的資本のデータ収集にコストや時間がかかる

2. 情報漏えいリスクが高いため、データを保護するための対策が不可欠である

3. 効果を測定する指標の解釈が難しい

こうしたデメリットへの対策として、ERPなどのITシステムを活用したり、当該分野の専門家に協力を依頼したりすることが効果的です。

まとめ

有価証券報告書による開示の義務化に伴い、人的資本の可視化を重視する企業が増加しています。義務であることを差し置いても、従業員のエンゲージメント向上や投資家からの評価アップを見込める点で、人的資本の可視化はビジネスを行う上で重要性が高いと言えます。

今後もこの傾向はより一層高まると予想されるため、人的資本可視化指針に対するニーズも高まっていくと考えられるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

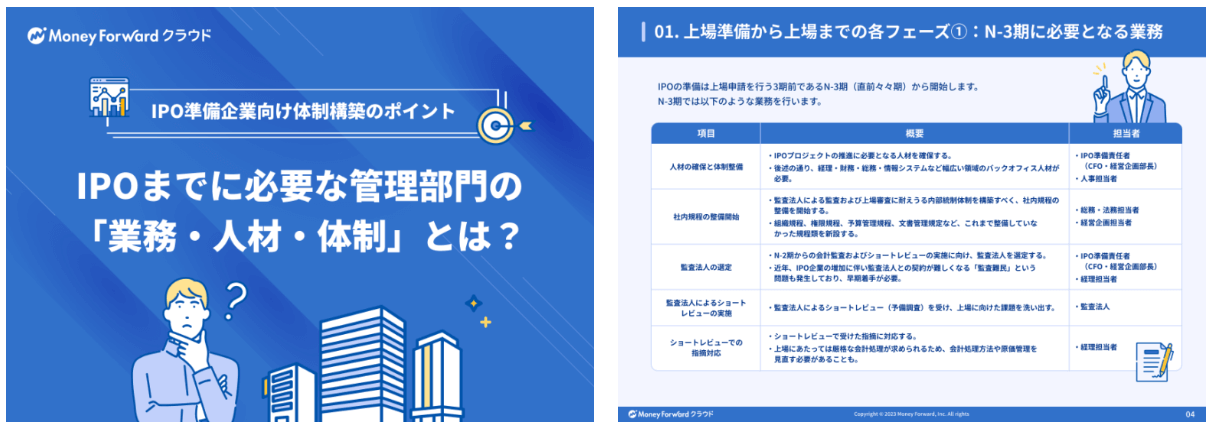

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

プレイングマネージャーとは?管理職とどう違う?メリット・デメリットを解説

プレイングマネージャーとは、プレイヤーとして現場の業務を行うとともに、チームのマネジメント業務を行う人のことです。最近は人材不足の影響で、企業において重宝される傾向にあります。 こ…

詳しくみるABWとは?新しい働き方に合わせたオフィス – メリット・デメリットを紹介

ABWとは、業務内容や気分によって働く場所や時間を決める働き方です。フリーアドレスはオフィス内の自由な席で働くワークスタイルを指すのに対し、ABWはカフェや自宅など自由なスペースで…

詳しくみるIPOにおける労務DD(デューデリジェンス)とは?重要性、調査項目、プロセスを解説

労務DD(デューデリジェンス)とは、IPOを目指す企業が自社の人事・労務に関する状況を詳細に調査する業務です。IPOにおいては、主に上場審査をクリアする可能性を高めたり、労務面での…

詳しくみるストック・オプションの行使方法は?ベストなタイミングや3つの注意点を説明

ストック・オプションは、金銭以外の方法で受け取ることのできる給与です。しかし、ストック・オプションをどのように活用すればメリットが得られるのか、疑問を持っている方もいるのではないで…

詳しくみる成果主義とは?意味や能力主義との違い、向いている人、企業の導入方法

成果主義とは、仕事の成果に基づき評価を行う制度のことです。バブル崩壊後の業績悪化に伴い人件費負担を減らしたい企業のニーズから導入が広がりました。また、昨今の働き方改革の中でも再び注…

詳しくみる株主総会とは?決議事項や開催時期・成立要件・運営方法をわかりやすく解説

株主総会とは、株式会社の株主が集まり、会社の重要な事項を決定する会議です。 会社の運営や方向性に関する重要な意思決定の場であり、株主が会社経営に直接参加できる唯一の機会でもあります…

詳しくみる