- 更新日 : 2024年7月16日

ベースアップとは?昇給との違いや計算方法を解説!

ベースアップとは、会社の労働者全員を対象として賃金水準の底上げを図ることです。ベースアップには一律に賃金額を上乗せする方法と、基本給に対して一律の率を掛けた分だけ昇給させる方法があります。本記事では我が国におけるベースアップの実施状況を紹介しながら、ベースアップのメリットやデメリットなどについて解説します。

目次

ベースアップとは?

ベースアップとは、賃金表が改定されることによって賃金の水準が引き上げられることです。賃金表は年齢・勤続年数・学歴・職務・職能などでどのように賃金が決定されるのかが記載された表です。ベースアップでは基本給などをベースに、会社の労働者全員の昇給額や昇給率が一律で決定されます。

ベースアップと定期昇給との違い

ベースアップが全従業員の賃金水準の底上げを指すのに対して、定期昇給は就業規則や労働協約などであらかじめ定められた制度に則って行われます。

定期昇給は勤続年数や業績評価に応じて、一定の時期に増額が行われるのが特徴です。ただ、ある程度の年齢に達すると定期昇給はストップします。

ベースアップと賞与の違い

賞与は労働者の勤務成績や会社の業績に応じて定期または臨時に支給されるもので、あらかじめ額が確定していません。また、支給するかしないかは会社によって異なります。

賞与は「基本給の○ヶ月分」といったように基本給に連動する賞与や、会社や個人の業績に応じて支給される賞与など種類はさまざまです。

日本におけるベースアップの現状

定期昇給のある企業における令和5年の管理職と一般職のベースアップの実施状況は以下のとおりです。

| ベースアップを行った・行う | ベースアップを行わなかった・行わない | |

|---|---|---|

| 管理職 | 43.4%(前年24.6%) | 21.0%(前年35.6%) |

| 一般職 | 49.5%(前年29.9%) | 18.2%(前年33.8%) |

上記表では、ベースアップを行う対象として管理職よりも一般職の方が高い割合にあることがわかります。また、ベースアップを行う企業割合は低いですが、前年に比べると管理職・一般職ともにベースアップを行う企業は増えています。

参考:令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況、3 定期昇給制度、ベースアップ等の実施状況|厚生労働省

ベースアップの種類

ここでは、ベースアップの種類について見ていきます。ベースアップには大きく2種類がありますが、それぞれ労働者の賃金に与える影響が異なります。

一定の金額

一定金額の昇給を行うベースアップは、社員の賃金に一律に一定額を上乗せする方法です。ベースアップの金額を定額にすると、賃金の高い人は昇給率が低くなり、賃金の低い人ほど昇給率が高くなるという傾向が見られます。ただし、一定額の上乗せなので賃金の高い人と低い人の賃金格差は大きくなりにくいです。

一定の昇給率

社員の賃金に一律に一定の率を乗じる方法によるベースアップもあります。ベースアップの金額を定率にすると、高い賃金の人ほど昇給額が高くなり、賃金の低い人は昇給額が低くなってしまいます。その結果、賃金の高い人と低い人の格差が大きくなりやすいです。

ベースアップの計算方法

月給が20万円の社員と40万円の社員がいる会社について、実際にベースアップが行われた場合にどうなるのかを具体的にみていきます。

ベースアップによって、例えば一定金額の5,000円昇給させる場合、昇給後の給与はそれぞれ以下の計算で求めます。

- 月給20万円の社員:20万円+5千円=20万5千円

- 月給40万円の社員:40万円+5千円=40万5千円

一方、一定の昇給率で例えばベースアップ3%が適用された場合、昇給後の給与はそれぞれ以下の計算で求めます。

- 月給20万円の社員:20万円+20万円✕0.03=20万6千円

- 月給40万円の社員:40万円+40万円✕0.03=41万2千円

| 昇給前の月給 | 定額昇給後(5,000円昇給の場合) | 定率昇給後(ベースアップ3%の場合) |

|---|---|---|

| 20万円 | 20万5千円 | 20万6千円 |

| 40万円 | 40万5千円 | 41万2,000円 |

定額昇給の場合は、両者の差額は20万円と昇給前と変わりはありません。一方、定率昇給の場合には、両者の差額は20万6千円と大きくなっています。

ベースアップの実施方法

我が国においては、2月頃に行われる春闘がベースアップの実施に大きな影響を与えます。企業収益が改善すると賃金の引き上げにつながりやすく、労働組合をもたない企業では春闘の結果を見て賃金改定に反映させるところも多いです。

賃金改定率は、定期昇給とベースアップを一体として捉えられることが多く、労働組合との話し合いによって、定期昇給とベースアップの率や額を決定します。

ベースアップを実施するメリット

ここでは、ベースアップを実施するメリットについて見ていきます。ベースアップの実施によって会社全体の生産性向上にもつながりやすいので、ぜひ導入時の参考にしてみてください。

労働者のやる気向上

ベースアップを行うことで企業利益を労働者に分配でき、そのことが労働者のやる気につながる効果が期待できます。賃金が上がったことで仕事に対するモチベーションが向上し、もっと会社に貢献したいという気持ちになり、社内全体の生産性アップにもつながるでしょう。

採用面でのプラス

ベースアップの実施によって、新卒や若手社員を採用する面でプラスに働きます。新卒採用市場における大卒者の内定率は2011年を底に上昇しており、今後も初任給が上昇する可能性があります。ベースアップを実施することは、新卒需要が高まる中で優秀な人材を確保する上でのメリットにつながるのです。

ベースアップを実施するデメリット

ベースアップを実施するデメリットも存在します。ベースアップによって長期的に人件費が増えたり、ベースアップが不公平だと感じたりする人が出てくる可能性があります。デメリットについて、1つずつ詳しく見ていきましょう。

人件費が増える

ベースアップによって人件費が増えることは、企業にとってデメリットであるといえます。基本給を一度引き上げると引き下げることは困難であるため、ベースアップによって長期的な人件費の増加につながります。そのため、今後の会社の成長が見込めないと、経営者はベースアップに対して消極的になりやすいです。

個人の能力や成果に依存しないため、不公平も

ベースアップによって、全従業員の賃金水準の底上げが一律に行われるため不公平が生じるというデメリットもあります。勤続年数や能力に関係なく一定額または一定率の昇給が行われるため、会社に長年勤務している人や大きな業績を上げている人にとってはかえってモチベーションの低下につながりかねません。

ベースアップにおける注意点

ベースアップには注意点があります。労働者との良好な関係を築き、会社全体の生産性をアップさせるためにもぜひ参考にしてみてください。

ベースアップに実施義務はある?

ベースアップの実施は義務ではありません。そのため、ベースアップを見送るのも選択肢の一つです。ただし、就業規則などに「毎年4月1日に基本給の〇%昇給させる」などの記載がある場合には、ベースアップを行う義務があります。就業規則にベースアップの記載がある場合、ベースアップを廃止するためには新たに付則を加えて就業規則の変更が必要です。

ベースアップが難しい場合 – 別の手段はある?

ベースアップが難しい場合には、基本給以外の手当てなどで補う方法も考えられます。ベースアップは、基本給を一律に引き上げることをいいますが、基本給ではなく役職手当や家族手当などを引き上げることもベースアップの1つと考えられています。ただ、家族手当や別居手当などは割増賃金の算定基礎に含まれないため、ベースアップが残業代や休日出勤手当に反映されない点に注意が必要です。

ベースアップのメリットとデメリットをしっかり理解しよう

ベースアップは賃金体系の底上げの実施のことで、定期昇給とは異なり賃金表が改定されます。ベースアップが実施されると長期にわたってその給与水準が維持されるため、会社にとってメリットだけでなくデメリットもあります。

ベースアップは労働者の仕事に対するモチベーション向上のために有効ですが、メリットとデメリットを比較しながら、会社の今後の業績も見越してベースアップを行うべきかどうかの慎重な判断が大切です。

ベースアップを見送った場合であっても、それに変わる手当や福利厚生などで労働者のモチベーションを低下させない工夫が必要です。労働者の仕事に対するやる気をアップさせ会社の生産性向上のために、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

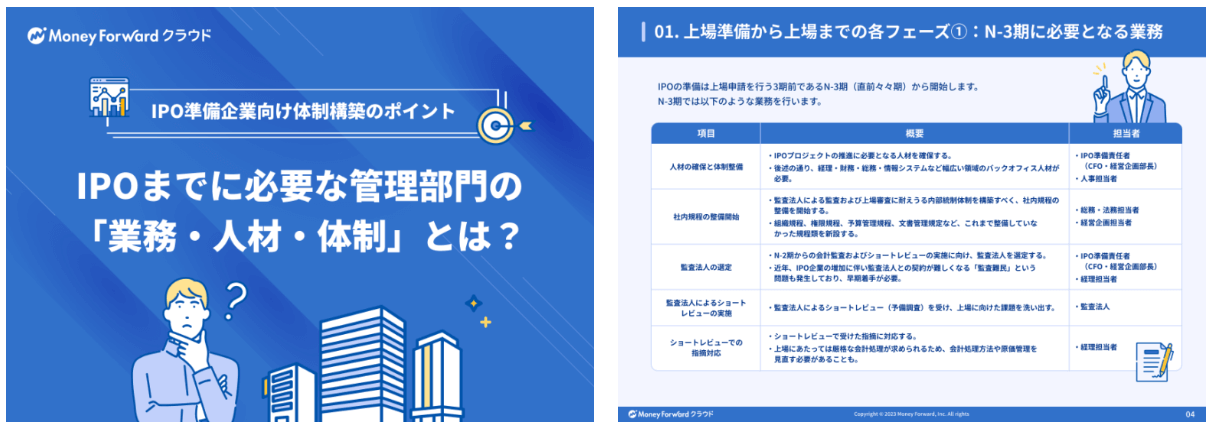

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

面接官の役割とは?質問の例文や意図、タブー、人材を見極めるコツを解説

企業が人材を採用する場合には、面接官による面接が行われることが通常です。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規雇用の採用においても面接を実施する企業もあるでしょう。 当記事…

詳しくみる攻めの経営を促す役員報酬のインセンティブプランについて解説

現代のビジネス環境は変化のスピードが加速し、企業に「攻めの経営」が求められています。 単なるコスト削減や効率化では競争に打ち勝つことは困難で、中長期の企業価値向上を見据えて、役員報…

詳しくみるCFOの年収相場はいくら?企業規模やフェーズごとに解説

企業の財務戦略を支えるCFO(最高財務責任者)は、近年その役割の重要性が一層高まっています。それに伴い、CFOの年収相場も企業の規模や成長フェーズ、求められる専門性によって大きく異…

詳しくみる独立役員とは?役割や社外取締役との違い、選任の注意点を解説

上場を目指す企業にとって、ガバナンス体制の整備は避けて通れない重要なテーマです。その中核を担う存在が「独立役員」です。独立役員は、経営陣と一定の距離を保ちつつ、外部の視点から企業経…

詳しくみるKSF(Key Success Factor)とは?意味や使い方を具体例をもちいて解説

KSF(Key Success Factor、キーサクセスファクター)とは、日本語では重要成功要因と訳されます。事業を成功させる要因のことで、市場で生き残るためにも必要な要素です。…

詳しくみるサテライトオフィスとは?メリット・デメリットや利点を解説

Pointサテライトオフィスとは? サテライトオフィスは、本社外に設置された小規模拠点で、通勤負担の軽減やBCP対策、人材確保に有効です。 通勤時間短縮により働き方改革を促進 BC…

詳しくみる