- 更新日 : 2024年7月16日

労働生産性とは?定義や上げるメリット解説!

労働生産性とは、従業員1人当たり、または労働時間1時間当たりどのくらいの生産性を生み出したかを数値化した指標のことです。

労働生産性には、物理的な量を表す物的労働生産性と、付加価値を表す付加価値労働生産性の2種類があります。本記事では、労働生産性の定義や、労働生産性を上げることによるメリットについて解説します。

目次

労働生産性とは?

労働生産性とは、労働者数や労働時間当たりに生み出した成果を示した指標のことです。労働生産性の算出は、物的労働生産性、付加価値労働生産性の計算式に当てはめることにより数値化されます。本項では、労働生産性と業務効率化との違いについて解説していきます。

労働生産性と生産性の違い

労働生産性は、生産性という広い概念の一部です。生産性は投入された資源に対する産出の比率を表す一般的な用語ですが、労働生産性は特に労働力の効率性に焦点を当てています。

生産性にはさまざまな種類があり、労働生産性以外にも人時生産性、資本生産性、土地生産性、全要素生産性などが含まれます。これらはそれぞれ異なる資源や要素の効率性を測定します。労働生産性が労働力に注目するのに対し、例えば資本生産性は設備投資の効率性を、土地生産性は土地利用の効率性を評価するのです。

労働生産性の国際的な定義

労働生産性の国際的な定義は、一般的には付加価値に基づいて算出されます。この場合の付加価値はGDP(国内総生産)に当たり、国際的な労働生産性の計算式は以下のとおりです。

この計算式(GDP÷就業者数)により算出された国際的な労働生産性は1人当たりのGDPであり、日本は他の国と比較して低いといわれています。

2022年の国際的における日本の1人当たり労働生産性は85,329ドルで、ランキングはOECD加盟38カ国中31位です。

参考:労働生産性の国際比較2023|公益財団法人 日本生産性本部

労働生産性の種類

労働生産性は、主に物的労働生産性と付加価値労働生産性の2種類に分類されます。これらは労働の効率性を異なる角度から評価するものです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 物的労働生産性 | 労働時間当たりの物理的な生産量を測定。製造業などで使用される。 |

| 付加価値労働生産性 | 労働時間当たりの付加価値額を測定。サービス業を含む幅広い産業で適用可能。 |

物的労働生産性は主に製造業で用いられ、生産量を直接測定します。一方、付加価値労働生産性はより広範な産業に適用でき、創出された経済的価値を評価します。両者は企業の効率性を異なる視点から分析するのに役立ちます。

労働生産性の計算方法

物的労働生産性を算出する計算式と、付加価値労働生産性を算出する計算式はそれぞれ異なります。本項では、それぞれの労働生産性の計算方法についてわかりやすく解説していきます。

物的労働生産性の計算方法

物的労働生産性の計算式は、以下のとおりです。

この計算式の労働量を労働者数にした場合は、労働者1人あたりの物的労働生産性が算出できます。また、労働量を労働者数×労働時間にした場合、労働者1人1時間あたりの物的労働生産性が算出できます。

例えば、1,000個の製品を労働者20人で生産した場合の労働者1人あたりの物的労働生産性は、1,000個÷20人で50個です。

付加価値労働生産性の計算方法

付加価値労働生産性の計算式は、以下のとおりです。

この計算式の労働量を労働者数にした場合は、労働者1人あたりの付加価値労働生産性が算出できます。また、労働量を労働者数×労働時間にした場合、労働者1人1時間あたりの付加価値労働生産性が算出できます。

例えば50万円の付加価値を10人でもたらした場合の労働者1人あたりの付加価値労働生産性は、500,000円÷10人で50,000円となります。

なお、付加価値の定義にはいろいろあるため、比較や計算の際は注意が必要です。

企業の労働生産性の目安

企業の労働生産性の目安として、大企業と中小企業では大きな差があることが分かります。

| 企業規模 | 労働生産性の目安 |

|---|---|

| 大企業 | 1,300万~1,400万円程度 |

| 中小企業 | 530万円前後 |

経済産業省中小企業庁「中小企業白書 2022」のデータによると、大企業の労働生産性は1,300万~1,400万円程度となっています。一方、中小企業の労働生産性は530万円前後と、大企業の半分以下の水準にとどまっています。この差は、企業規模による経営資源や技術力の違い、市場での地位などさまざまな要因が影響していると考えられます。中小企業にとっては、この生産性の差を埋めていくことが課題のひとつといえそうです。

日本の労働生産性が低い理由

日本の労働生産性は、国際的に見て低い水準にあります。公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」のデータによると、2022年の日本の一人当たり労働生産性は85,329ドル(833万円)で、OECD加盟38カ国中31位という低い順位に甘んじています。これはポルトガル(88,777ドル)やハンガリー(85,476ドル)、ラトビア(83,982ドル)といった東欧・バルト海沿岸諸国とほぼ同水準であり、先進国の中でも特に見劣りする結果となっています。

世界の一人当たり労働生産性ランキング(2022年度)

| 順位 | 国 | 一人当たり労働生産性(ドル) |

|---|---|---|

| 1位 | アイルランド | 255,296 |

| 2位 | ノルウェー | 219,359 |

| 3位 | ルクセンブルク | 182,738 |

| 4位 | 米国 | 160,715 |

| 5位 | スイス | 157,639 |

| 6位 | ベルギー | 153,332 |

| 7位 | デンマーク | 147,648 |

| 8位 | オーストリア | 138,147 |

| 9位 | イタリア | 134,735 |

| 10位 | フランス | 132,837 |

| 中略 | ― | ― |

| 30位 | ハンガリー | 85,476 |

| 31位 | 日本 | 85,329 |

| 中略 | ― | ― |

| 38位 | コロンビア | 47,722 |

参考:公益財団法人日本生産性本部|労働生産性の国際比較2023

この低い労働生産性の背景には、いくつかの要因が考えられます。まず、長時間労働や過剰な会議、根回しなどの日本特有の労働慣行が効率的な業務遂行を妨げている可能性があります。また、多くの企業でデジタル化やITシステムの導入が遅れており、業務の効率化が十分に進んでいないことも一因でしょう。さらに、従業員の能力開発やスキルアップへの投資不足も、労働力の質的向上を阻害している可能性があります。

産業構造の面では、生産性の低い中小企業や非製造業の割合が高いことが全体の生産性を押し下げている可能性があります。加えて、新技術や新製品の開発、ビジネスモデルの革新といったイノベーションの停滞も、生産性向上の妨げとなっているでしょう。

労働市場の硬直性も無視できません。終身雇用制度や年功序列型賃金体系が、労働力の流動性や適材適所の人材配置を妨げている可能性があります。また、過剰な規制や複雑な行政手続きといった規制環境も、企業の効率的な事業運営を阻害している要因の一つと考えられます。

これらの課題に対して総合的かつ継続的に取り組むことが、日本の労働生産性を向上させ、国際競争力を高める鍵となるでしょう。企業と政府が一体となって、働き方改革やデジタル化の推進、人材育成の強化、規制緩和などを進めていくことが求められています。

労働生産性を上げることのメリット

労働生産性を上げることにより、企業にとっても従業員にとっても様々なメリットをもたらします。本項では、労働生産性の向上がもたらすメリットについて解説していきます。

人材不足・少子高齢化への対策

近年では、労働者不足に悩んでいる企業が数多くあるのが現状です。また、日本では少子高齢化が進み、人口の減少による労働者不足に陥ることが予想されます。

このような状況を乗り切り将来へつなげていくためには、労働生産性を向上させ少ない労働者でも生産力を落とさないことが大きなメリットです。

労働力のコスト削減

労働生産性が上がることにより、少ない労働力で大きな成果が期待できるようになります。その結果、時間外労働が減り、人件費などの労働力のコストの削減につながります。削減できた人材や資金を他の注力すべき事に投資をすることで、さらなる生産性の向上が見込めるのです。

ワークライフバランスの向上

近年の価値観の多様化により、仕事のみならずプライベートも充実させるワークライフバランスを重視する従業員が増えています。労働生産性が上がることにより、時間外労働が減少し就業時間内に業務が終了できるようになります。

労働時間を減らすことができればプライベートの時間を増やせるようになり、ワークライフバランスの実現ができるようになるのです。

従業員のモチベーション向上

労働生産性が上がることにより、プライベートや趣味の時間が確保できるようになります。また、仕事に対する意欲が高まり、成果も実感しやすくなります。その結果、仕事に対する従業員のモチベーションが向上して、企業の業績やブランドイメージも高めることができるのです。

コア業務への投資につながる

労働生産性を上げることにより、人件費などの労働力が削減されて利益も増やすことができます。その削減できたコストや利益を、企業の売上や利益に直結するコア業務への投資につなげることができるのです。

DX推進につながる

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術やITなどの活用により企業の競争力を高めることです。DXを推進することにより、従業員が手作業で行っていたことが自動化され労働生産性が高まります。労働生産力が高まることにより、さらなるDX推進につながるのです。

労働生産性を上げる方法

労働生産性を上げることによって、様々なメリットをもたらします。ただし、何も対策を立てていなければ、労働生産性を上げることはできません。本項では、労働生産性を上げる具体的な方法について解説していきます。

現状を把握する

まずは、労働生産性の計算式により労働生産性を数値化し、企業における現状の労働生産性を把握します。ここで労働生産性の現状を把握しなければ、自社の労働生産性が業種別に比較して高いのか低いのかを知ることはできません。

現状を知ることで、具体的な目標値の設定や、労働生産性を上げるための具体的な対策を立てることができるのです。

生産性が下がっているボトルネックを洗いだす

現状の労働生産性を把握して以前よりも下がっている場合は、業務の棚卸しをして原因であるボトルネックを洗いだすことが大切です。

労働生産性が低下している原因であるボトルネックを洗いださなければ、何をどう改善すれば労働生産性が上がっていくのかがわかりません。ボトルネックを洗い出し、改善方法をみつけることで労働生産性が高まります。

ボトルネックを解消する

労働生産性が低下している原因であるボトルネックを洗いだせたら、解消するための最適な解決策やその優先順位を考えます。そして、解決策を優先順位に従って実行することで、ボトルネックが解消できるのです。

KPIの設計を行う

労働生産性を上げる具体的な方法として、KPI(Key Performance Indicator)の設定が挙げられます。KPIとは、目標達成のための業績評価の指標のことで、5つの要素である「SMART」に基づき設定します。

SMARTとは、以下のアルファベットの頭文字を並べたものです。

- S(Specific):明確性、具体性

- M(Measurable):計測可能

- A(Achievable):達成可能性

- R(Relevant):関連性

- T(Time-bound):期限

KPIを設定することで、現状の状況と目標を達成するには何が足りないのかを数値化できるため、労働生産性を上げることができます。

評価制度の見直しを行う

評価制度が不十分な企業では、従業員のモチベーションが上がりません。評価制度の透明性を高くして、多くの従業員が納得できるように見直すことで、労働生産性を上げていくことにつながるのです。

業務フローの改善・可視化を行う

業務フローが長い間見直されていなかったため、不要業務や重複業務が過去から現在まで行われている場合があります。また、業務ごとのマニュアルが整備されていないため、業務が明確でない場合もあります。このような場合に業務フローの改善や、可視化を行うことで、労働生産性を改善することができるのです。

PDCAを回し振り返りを行う

PDCAとは、以下の4つのプロセスの頭文字を並べたものです。

- P(Plan):計画

- D(Do):実行

- C(Check):検証

- A(Action):改善

PDCAのサイクルを回して循環を図ることにより、労働生産性を上げることができます。

補助金などを活用しIT導入・社員スキルの向上を測る

労働生産性を上げるためには、ITツールを導入して業務の効率化や社員スキルの向上を図ることも有効です。しかし、ITツールの導入にはコストがかかるため、予算を確保しておく必要があるでしょう。

日本は労働生産性が低いといわれているため、補助金制度などで国がサポートをしています。ITツールの導入に関しては、「IT導入補助金」という中小企業や小規模事業者に対して導入を支援する補助金があります。このような補助金を活用することで、生産性向上につなげることができるのです。

労働生産性の高い企業の特徴

労働生産性の高い企業には、共通した特徴があります。本項では、労働生産性の高い企業はどのような特徴を持っているかについて解説していきます。

心理的安全性が高い

心理的安全性とは、従業員全員がチームの中の誰に対しても恐怖や不安を感じることがなく、安心して発言や行動ができる状態のことです。発言することを恐れずにいろいろな意見を言うことで、人間関係を気にすることなく建設的な意見が従業員全員から均等に発言されます。その結果、企業全体の労働生産性が高くなるのです。

従業員の社会的感受性が高い

社会的感受性とは、他のメンバーの表情や行動からその人の気持ちや望みを察知することです。社会的感受性が高い従業員が多ければ多いほど、コミュニケーションが円滑に進みます。

社会的感受性が高い企業では、経営層やプロジェクトリーダーが従業員の考えを把握しているため、うまく組織が機能することで労働生産性が高くなります。また、従業員側の社会的感受性が高いと、経営層やプロジェクトリーダーの意図を正確に理解できるため、労働生産性が高くなるでしょう。

労働生産性を高めることが企業の発展につながる

企業の労働生産性を高めることができれば、会社の業績アップが図れて利益も増やすことができます。また、従業員にとっても、企業の満足度が上がり企業のイメージアップにもつながります。

労働生産性を高められれば企業の発展につながるため、労働生産性を上げることはとても大切なことだといえるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

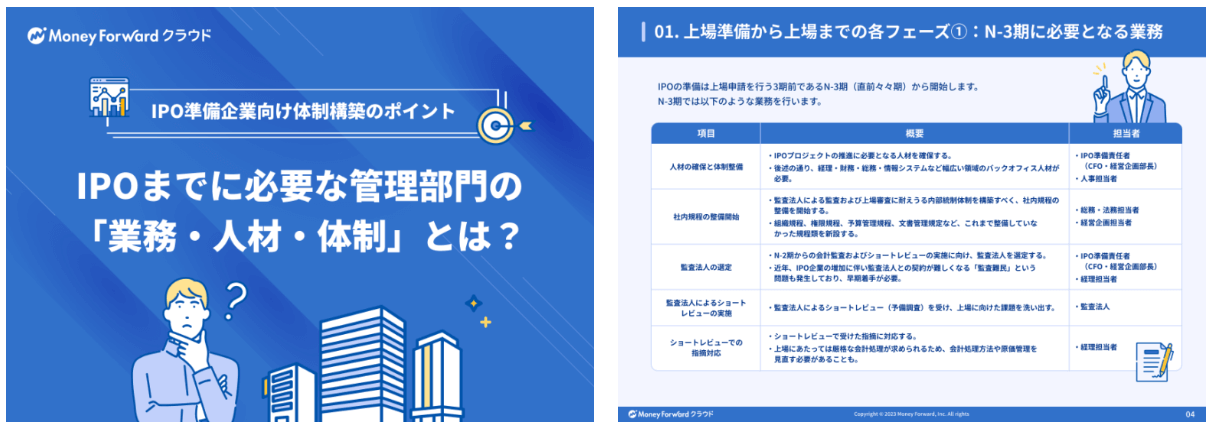

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

税制非適格ストックオプションとは?税金・会計処理・確定申告まで詳しく解説

ストックオプションは、スタートアップや上場企業を中心に導入が進んでいる報酬制度です。 なかでも税制非適格ストックオプションは設計の自由度が高く柔軟に活用できる反面、税制優遇がなく税…

詳しくみる【ワークシートあり】管理職の定義や役割は?役職者との違いや求められる能力も紹介

Point管理職の役割は? 管理職とは、部門やチームの責任者として、業務と人材を統括する役割を持つ組織の中間層です。 業務管理と人材育成が主業務 役職者やマネージャーとは区別される…

詳しくみる独立役員とは?役割や社外取締役との違い、選任の注意点を解説

上場を目指す企業にとって、ガバナンス体制の整備は避けて通れない重要なテーマです。その中核を担う存在が「独立役員」です。独立役員は、経営陣と一定の距離を保ちつつ、外部の視点から企業経…

詳しくみる監査役とは?役割や権限、選任方法を解説【テンプレート付き】

上場企業では、企業の透明性・ガバナンスの向上と、株主や投資家、市場全体の信頼を獲得・維持することを目的に監査役を設置しています。未上場企業でも、IPOを目指す場合には監査役の設置が…

詳しくみるストックオプションの平均付与率は?基本から注意点まで徹底解説

ストックオプションを導入する際、平均でどれくらい付与するものなのか、わからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。 本記事では、実態調査に基づいた平均付与率をはじめ、制度の基本、…

詳しくみるストックオプションの会計基準は?会計処理や費用計上のタイミングについて解説

ストックオプションは「企業会計基準第8号」に基づいて、費用計上が求められます。適切な会計処理を行うためには、基準の内容や費用計上のタイミングを正しく理解することが重要です。 とくに…

詳しくみる