- 更新日 : 2024年7月16日

面談とは?種類や目的、効果的な実施方法、面接との違いについて解説

面談とは社内の社員のキャリア形成のために情報を共有したり、社外の求職者に対して会社のことをPRしたりするために行われるもので、目的に応じて種類は異なります。面談を行うにあたっては、前もって準備をすることが大切です。本記事では、面談と面接の違いにも触れながら、面談の目的や流れ、注意点などについて解説します。

目次

面談とは?

ここでは、面談の目的や面接との違いについて解説します。

面談を実施する目的

面談とは、主に企業の人事担当者が既存の社員や内定者と相互理解を深めるために、情報を共有することです。社員に自分の弱みや強みを再認識してもらい今後のキャリア形成に役立てたり、求職者に会社のことをよく知ってもらったりすることを目的にしています。

面談と面接との違い

面談と似た言葉に面接があります。面談の「談」は語り合う、面接の「接」は接触するという意味合いを持ちます。面談が相互理解や情報共有のためのフラットな話し合いであるのに対して、面接は主に人材を選考する際の評価方法です。面接には多くの場合、合否結果が伴います。

面談の種類

人事管理における面談は、大きく4つの種類に分けられます。それぞれの目的を理解するために、1つずつ詳しくみていきましょう。

社内面談

社内の全社員を対象として行われる面談が、社内面談です。社内面談では社員一人ひとりが設定した目標の達成度合いを確認し、今後の課題について上司がアドバイスを行います。

社内面談の目的は、社員のパフォーマンス向上です。社内面談を行うことで、昇給や昇進の材料になるだけでなく、従業員のエンゲージメントを高める効果も期待できます。

カジュアル面談

カジュアル面談は通常、企業が選考に入る前に採用候補者に対して行われる面談です。企業の本格的な選考前に行われるため、選考試験への影響はありません。

カジュアル面談は、和やかな雰囲気のなかで、採用候補者が企業の社風や仕事内容などについて確認できるため、企業と採用候補者がお互いにマッチングするかどうかを見極めるよい機会となります。

リクルーター面談

リクルーター面談は企業の新卒採用において、就活生の出身大学のOBやOGがリクルーターとなり、社外のカフェなどのリラックスした雰囲気の場所で行われる面談です。企業側には、優秀な学生を早期に確保したいという狙いがあります。

一方、学生側にも早期のうちに就職活動をすることでより多くの企業に触れられ、他の就活生との差別化を図れるというメリットがあります。

内定者面談

内定者面談は、企業の選考試験をクリアして内定が出た人に対して、採用後の労働条件や従事する業務の確認などを行う面談です。

内定者面談には、入社前に内定者の疑問や不安を解消し入社後のミスマッチを防ぐという狙いがあります。実施の時期は、内定が出た直後であることが多いです。

面談を行うときの流れ

ここでは、面談の主な流れについて社内面談のケースで解説します。スムーズに面談を進めるために、ぜひ参考にしてみてください。

事前の準備

社内面談にあたっては、前もってしっかり準備をしておく必要があります。社員である部下に納得感を持ってもらうために、人事評価やキャリア形成などの根拠となる情報は、資料にまとめておくことが大切です。

また、面談で部下に対して伝えるべきポイントについても紙に書き出すなどすることで、スムーズに面談が進みます。面談を実施する場所は、会議室などの他の社員に話を聞かれる恐れのない所を選びましょう。

面談の開始

面談が始まってもすぐに本題に入るのではなく、アイスブレイクで場の緊張感を和らげましょう。アイスブレイクの話題としては、趣味などの話題だけでなく普段の仕事ぶりを褒めたり、感謝の気持ちを伝えたりすることでも社員はリラックスした気持ちになれます。

ただ、限られた時間の中でアイスブレイクに時間を取りすぎないように注意が必要です。

部下から上司への振り返り報告

アイスブレイクが終わり、部下に対して面談の主な内容について伝え終わると、部下の方から自己評価やその根拠、今後の課題などについて話してもらいます。

部下自身に話をしてもらうことで、自己を客観視できているかや自己肯定感の高さなどについて確認ができます。部下が話をしている間は、適度に相槌をとりながら傾聴する姿勢が大切です。

上司から部下へのフィードバック

部下の話した内容をベースにしながら、今度は上司の方から人事評価の結果を伝えフィードバックを行います。この際、評価の基準となった根拠についても明示し、納得感をもって聞いてもらいましょう。

人事評価と部下の自己評価にギャップがみられる場合には、なぜ差異が生じたかについて認識をすり合わせます。その際には、部下の意見も聞きながら、不信や疑問が残らないようにするのが大切です。

今後の課題や目標を設定する

人事評価によって部下が自分の立ち位置を確認でき、今後の課題や方向性が見えてきます。目標を設定し、そのための行動計画を策定しましょう。

このとき、目標は短期的な目線だけでなく、中長期的なキャリアプランを見据えて立てることが大切です。将来のキャリアプランを具体的に描くことで、部下の仕事に対するモチベーションの維持にもつながります。

社内面談(人事面談)の目的とポイント

ここでは、社内面談の目的とポイントについて解説します。

会社の方針や役割の共有

社内面談には、社員と会社の方針や役割について共有するという狙いがあります。社員に対して会社としての将来のビジョンや目標を伝えることで、社員は組織の一員として何ができるかを考えるようになるでしょう。

社内面談で情報共有をすることで、社内全体の目標達成のために足並みを揃えて、一致団結できる効果が期待できます。

適切な人事評価

社内面談をすることで、適切な人事評価が可能になるでしょう。社内面談は、社員の待遇を決定するための人事考課にも大きく関係してきます。

社員の業務の実績などは数値化できますが、業務実態や社員の思いなどは実際に面談をしてみないとなかなか見えてきません。そのため、社内面談によって双方の認識のすり合わせが重要なのです。また、社員の能力や資格などを把握することで、それぞれの社員がもつ強みを活かせる部署に配置できます。

人材育成・スキルアップ

社内面談によって、社内の人材育成とスキルアップも期待できるでしょう。社内面談では上司から部下に人事評価の結果が伝えられますが、部下が思っていた評価を得られないこともあります。

そんなときでも、なぜこのような評価になったのかや今後の課題などについて社員が自ら考え、新たな目標を設定することが大切です。問題解決のためには何をすればよいかを積極的に考えるようになると、社員自身の成長につながるのです。

モチベーションの向上

社内面談によって、社員のモチベーションの向上が期待できます。社内面談では、上司が部下に対する期待や将来のビジョンなどについて話す以外に、時には部下の悩みを聞いて精神的なサポートをすることも必要です。

悩み等を上司が一緒に共有することで、部下のモチベーションの低下を防ぎ、離職予防にもつながるでしょう。

面談を実施する際の注意点

面談を実施する際には注意点もあります。面談で失敗しないためにも、1つずつ詳しくみていきましょう。

プライベートの話は避ける

社内面談では、プライベートの話は避けるようにしましょう。社内面談はあくまで、部下の育成や業務改善のために行われます。業務上必要である部分を除いては、深くプライベートの詮索をしないことが大切です。

部下の話を傾聴する

面談では、部下の話をしっかりと聞きましょう。上司が一方的に話をしてしまうと、部下の信頼を得られなくなる可能性があります。

面談では、部下が仕事に対する悩みや不満を打ち明けることもあるでしょう。そのようなときでも頭ごなしに否定せず、じっくりと話を聞くことで、部下に安心感や新たな気づきを与えられます。

クローズドクエスチョンは控える

面談では「はい」「いいえ」で答えられる質問は控えましょう。わざわざ時間をとって面談をする以上、部下には自分の考えを自由に話してもらうことが大切です。

そのためには、部下が答えやすいシンプルな質問を心がける必要があります。その場しのぎの質問ではなく、あらかじめどんなことを質問するのか考えておきましょう。

面談シートを作成しておく

面談を行う前に、面談シートを作成するようにしましょう。シートには、部下に対する人事評価や課題、質問事項などを書いておきます。

シートを見ながら面談をすることで、限られた時間の中でスムーズに進められ、面談終了後の社員ごとの分析もしやすくなります。

社内面談は準備次第で部下のやる気を引き出せる

社内面談は、単に部下である社員に対して人事評価の結果を伝える場ではなく、フィードバックによる今後の課題や目標の設定など、将来へのキャリア形成のための重要な意味を持ちます。

面談での上司の対応の仕方次第では、部下からの信頼関係が損なわれる恐れもあります。そのため、面談をするにあたっては前もってシートを作成するなどの準備が大切です。

シートは紙でも作成が可能ですが、複数の社員に対して面談を行う場合にはクラウド上で人事管理ができるサービスの利用がおすすめです。情報を一元管理することで、業務全体の効率化を図れるようになり、社員のモチベーション向上や離職率低下が期待できるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

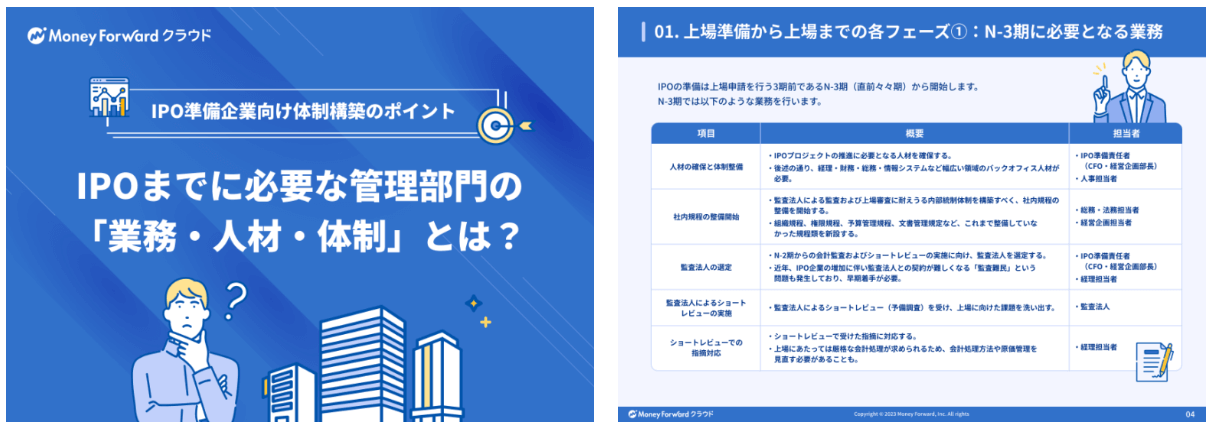

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

監査役とは?役割や権限、選任方法を解説【テンプレート付き】

上場企業では、企業の透明性・ガバナンスの向上と、株主や投資家、市場全体の信頼を獲得・維持することを目的に監査役を設置しています。未上場企業でも、IPOを目指す場合には監査役の設置が…

詳しくみる退職後のストック・オプション行使は難しい?理由や裁判例を紹介

一部の例外を除いて、ストック・オプションを行使するためには在職を行使条件としている会社が多く、退職するとストック・オプションが行使できなくなります。しかし一部の例外も存在しており、…

詳しくみる裁量権とは?定義やメリット・デメリット、裁量労働制について解説!

働き方改革が叫ばれる中、企業には従業員一人ひとりに合った柔軟な勤務体制の整備が求められています。その一つの選択肢として「裁量権の付与」と「裁量労働制の導入」があります。この記事では…

詳しくみる信託型ストックオプションとは?メリットや有効な活用方法を解説!

昨今スタートアップ企業やベンチャー企業で信託型ストックオプションの導入が進んでいます。しかし、従来のストックオプションとはなにが違うのでしょうか? この記事では、信託型ストックオプ…

詳しくみる計画的偶発性理論とは?5つの行動特性と企業導入のメリットを解説

計画的偶発性理論は、明確な目標をあえて設定しないキャリア理論です。この理論では「予測不能な出来事に柔軟に対応することが、結果的にキャリア形成につながる」と考えます。 本記事では、計…

詳しくみるIPOにおける労務DD(デューデリジェンス)とは?重要性、調査項目、プロセスを解説

労務DD(デューデリジェンス)とは、IPOを目指す企業が自社の人事・労務に関する状況を詳細に調査する業務です。IPOにおいては、主に上場審査をクリアする可能性を高めたり、労務面での…

詳しくみる