- 更新日 : 2024年12月2日

スタートアップの知財戦略の重要性は?競争力強化と成長のポイントを解説

スタートアップの成功には、革新的なアイデアや技術をどれだけ適切に保護し、資産化できるかが大きな影響を及ぼします。

知的財産(知財)は、企業の競争力を確保し長期的な成長を支える重要な資産です。しかし多くのスタートアップにとって、限られたリソースの中で知財をどう管理するか、どの段階でどのように保護するかが大きな課題となっています。

本記事では、知財の基本概念とスタートアップにおける重要性と課題、具体的な成功事例などをご紹介し、効果的な知財戦略について解説します。

目次

知的財産の概要とスタートアップにおける役割

はじめに知財の定義と、知財がスタートアップにとってどのように重要なのかを解説します。

知財の基本的な定義

知的財産(知財またはIP)は、ひと言でいえば、無形の創造物に対する法的権利のことを指します。代表的な知財は次の4種類です。

- 特許権:新技術や発明に対する独占的な権利。スタートアップが技術

- 革新を進める際、特許を取得することで市場での競争優位を確保できる

- 商標権:ブランドやロゴを守るための権利。企業の独自性を強化し、ブランド価値を保護する

- 著作権:創作物(ソフトウェア、音楽、デザインなど)の無断使用を防ぎ、収益の最大化を支援する

- 意匠権:製品の外観やデザインについての権利。デザイン分野での競争力を確保する

知財というと1つ目の特許権をイメージされる方が多いと思いますが、正しくはこれらの総称である点に留意してください。

スタートアップにおける知財の重要性

知財はスタートアップにとって非常に重要です。理由は主に2つ挙げられます。

競争優位性の確保

スタートアップの成功は、多くの場合、独自のアイデアや技術に依存します。知財を保護することで、競合が同じアイデアを利用するのを防ぎ、競争優位を保つことができるようになります。

資産価値の向上

知財は無形資産であり、企業の評価にも大きく影響します。したがって知財を持つスタートアップは、将来的に買収やIPOを目指す際に、高い企業価値を実現しやすくなるといえるでしょう。

スタートアップが知財戦略を構築する上での4つの課題

知財を保護したり、重要性を高めようとする上での4つの課題を解説します。

リソースの限界

スタートアップが知財戦略を効果的に実行するには、コストやリソースの問題が最大の障壁となります。特に特許取得には数百万円を要する上、更新や国際的な保護まで考慮すると、リソースが限られるスタートアップには大きな負担となってしまいます。

知財侵害のリスク

技術系スタートアップにとって、知財侵害は大きなリスクとなります。スタートアップはしばしば迅速な市場参入を優先するため、他社の特許や商標を侵害してしまうリスクも高くなります。

特に「特許トロール」(知財を取得してライセンス料や訴訟で利益を得ようとする企業)からの訴訟リスクは、リソースの少ないスタートアップにとって致命的なため注意が必要です。

グローバルな視点での知財保護

スタートアップがグローバル市場に進出する際には、各国の知財制度に対応する必要があります。各国で異なる法制度や手続きに対応するためのコストや専門知識を確保することは、特に成長初期のスタートアップにとって、大きな課題になります。

スタートアップ内での知財意識の欠如

スタートアップ内部での知財戦略の理解不足や、優先順位の低さも重大な課題の1つです。多くの企業は、製品開発や市場拡大に集中するあまり、知財の保護を後回しにしてしまいやすいです。その結果、模倣や訴訟などのリスクにつながります。

スタートアップの知財戦略の3つのポイント

本章では前章の課題を踏まえて、スタートアップが効果的に知財を保護していくためのポイントを解説します。

コスト効果の高い知財取得戦略

知財の代表的な4種類の中でも、特に特許出願には高額な費用が伴うため、全ての発明を特許化することは現実的ではありません。そのため、スタートアップは自社のコア技術に絞って特許取得戦略を立てる必要があるでしょう。

例えば、優先的に保護すべき技術を見極め、それ以外の技術は秘密保持契約(NDA)やライセンス契約で守るといった方法も効果的です。

また特許と比較して商標権や意匠権は登録が行いやすく、費用も数十万円程度のため、これらの取得の優先順位を高めても良いでしょう。なお、著作権は創作物が完成した瞬間に権利が発生するため、費用や手続きは必要ありません。

オープンイノベーションと知財活用

オープンイノベーションを活用し他社と技術ライセンスを共有することで、知財を資産として有効活用する戦略も、スタートアップが採るべき重要な手段の1つです。

大企業との連携や共同開発を通じて自社の技術を市場に広めることは、知財の価値を最大化することにつながります。

知財ポートフォリオの構築

スタートアップが成長する中で、特許や商標、著作権などを体系的に管理する「知財ポートフォリオ」を構築することも重要になります。

これにより知財の保護状況を常に把握し、事業展開に合わせた効果的な知財戦略を展開できる体制と仕組みが整います。

知財と資金調達の関係性および事例

最後に、知財が資金調達に与える影響と具体的な事例を紹介します。

知財が資金調達に与える影響

知財は、スタートアップが資金調達を行う際に大きな武器となります。これは、投資家がスタートアップがどのような知財を保有しているかを重視し、その知財が競合との差別化要因として機能しているかを評価するためです。

例えば特許を持つスタートアップは、他社が同様の技術を模倣するリスクが低く、市場での独占的な地位を確保しやすくなるでしょう。

ただし、投資家も知財の専門家ではないため、その知財の重要性を正しく認識してもらうためのコミュニケーションも同時に重要となる点に注意が必要です。

知財が資金調達に影響を与えた事例

とあるVR技術を開発したA社は、独自の特許戦略により大手IT企業B社から2,000億円以上での買収を実現しました。

A社が特許を取得したことで他社による技術模倣を防ぎ、投資家からの高い評価を得たことが要因でした。

ただし、その数年後にA社の技術が盗用だとされ訴訟が起こり、B社は500億円以上の賠償金を支払うことになりました。

この事例は、知財が企業価値を高め資金調達を優位に進めることに加え、適切な知財の管理ができていないと大きなリスクにもなり得ることを示しています。

まとめ

本記事ではスタートアップにおける知財の重要性とその課題、また知財戦略における重要なポイントなどを解説しました。

スタートアップにとって知財は、単なる法的保護手段に留まらず、成長の基盤となる重要な要素です。特に資金調達や競争優位性の確保において、知財戦略の有無が企業の成功を左右するといっても過言ではないでしょう。

適切な知財戦略を早期に構築することで、スタートアップは市場での競争力を高め、長期的な成長を実現できます。知財を武器に、企業の成長を加速させるアクションをとることが重要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

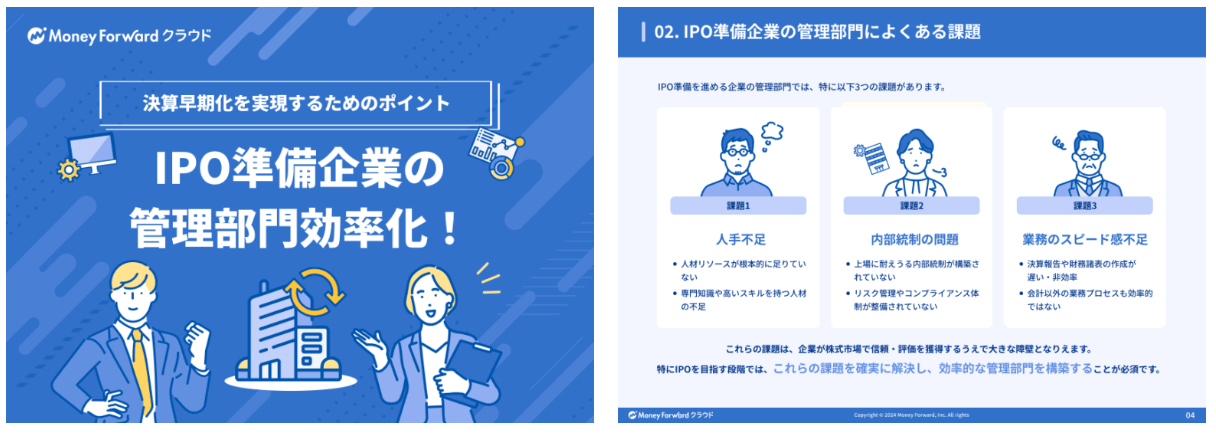

IPO準備企業の管理部門効率化!

多くのIPO準備企業が、経理業務の内製化や業務の可視化、システムの最適活用に課題を抱えているのではないでしょうか。

本資料では、システム導入による管理部門の効率化と業務品質の向上方法、そしてシステム活用時に意識すべきポイントを詳しく紹介します。

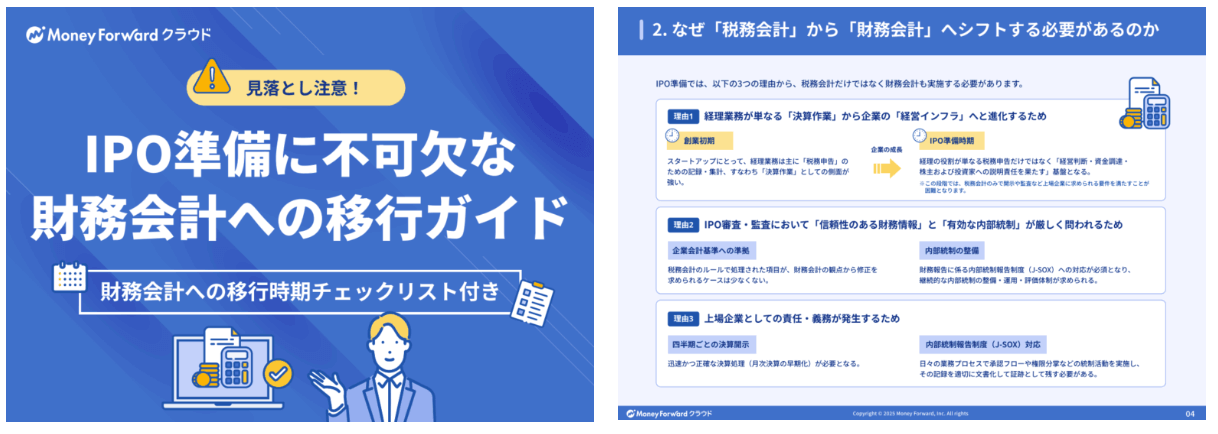

IPO準備に不可欠な財務会計への移行ガイド

「税務会計から財務会計への移行を、どのように進めればいいのかわからない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備を進める企業のCFOや経理担当者に向けて、税務会計と財務会計の基本的な違いから、財務会計へ移行すべき理由、移行を成功に導くための具体的なポイントまでを解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

IPOに向けた業務プロセスは?全体像や各フェーズのタスク・改善ポイントを解説

IPOを実現させるためには、対応しなければならない業務が多く、IPOを目標としている企業にとってはしっかりとプロセスを把握する必要があります。 適切な業務プロセスの整備を行うことで…

詳しくみるIPO準備における法定監査とは?会社法監査・金融商品取引法監査の基礎を解説

IPOを目指す企業や経営者にとって、「法定監査」は欠かせないプロセスです。本記事では、会社法監査と金融商品取引法監査という2つの法定監査の基本や、IPO準備におけるポイントを解説し…

詳しくみるシャドーITとは?該当するものや原因・リスク・企業の対策をわかりやすく解説

シャドーITとは、企業内での利用が認められていないITサービスやIT機器を無断で使用することです。これらのサービスやIT機器は適切に管理されない傾向にあり、セキュリティ上のリスクに…

詳しくみる海外子会社における内部統制の必要性|導入手順や内部通報制度も紹介

企業のグローバル化に伴い、子会社が海外にあることも珍しくなくなりました。内部統制においては海外子会社も対象となることがあるものの、言語や習慣の違いから親会社と同じ内部統制を構築・評…

詳しくみる内部統制コンサルティングとは?活用のメリットやデメリット・選び方を説明

内部統制を進めたいものの社内でリソースを割くのが難しく、内部統制コンサルティングを利用したいと考えている人もいるでしょう。内部統制コンサルティングに関する正しい知識を知っておかない…

詳しくみる販売業務プロセスの内部統制は?段階別にリスクとポイントをわかりやすく解説

販売業務プロセスに内部統制を実施することで、無駄なキャッシュややり取りが起きていないかをチェックし、改善させることができます。では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。本記事で…

詳しくみる