- 更新日 : 2024年7月16日

1on1とは?ミーティングの目的と方法を解説!

1on1とは、上司と部下が1対1で話し合うミーティングをいいます。対話を通じて部下が自分で悩みや問題点の解決方法を考える機会を与え、成長を促すのが主な目的です。

部下が主体的に話ができるのが理想です。1対1で話す場合、話題に困ってしまうことは珍しくありません。ここでは1on1の目的から、望ましい話題まで解説します。

目次

1on1とは?

1on1とは、上司と部下が1対1で話し合うミーティングを意味し、1on1ミーティングとも呼ばれます。ただし、ミーティングといっても、評価面談や業務の打ち合わせではありません。部下の成長を促す人材育成の手法として活用することに意味があります。

1on1を行う目的

1on1の主な目的は、部下の成長促進と企業の人材育成にあります。1on1では、上司の問いかけを呼び水として、部下に業務の現状の問題点や悩みを認識させ、自分で解決方法を考えるための支援を行います。そのため、ただの雑談ではなく、部下に主体的に話をしてもらうことが重要です。

また、1対1の対話の時間を持つことは、部下と上司の信頼関係の構築にもつながります。ときには、プライベートなことやキャリアに関する悩みを部下が相談することもあるでしょう。しかし、同じ職場に頼れる存在がいることが、部下の仕事へのモチベーションを支えてくれることもあるのです。

このように、1on1には、メンター的な立ち位置から部下の成長をサポートするという目的があり、部下の成長と企業の人材育成の点で効果が期待できます。部下が上司との対話を通じ、自らの行動を振り返りながら成長し、次の行動につなげるというのが、1on1なのです。

1on1をセッティングするタイミング・回数

1on1の導入にあたって、実施回数に迷うかもしれません。半年や四半期に1回などのペースで行う評価面談とは異なり、1on1は短い周期で繰り返すのが効果的です。実施回数は30分~60分で、月に一度、週に一度などと定期的に行うのが一般的です。日々の業務についてが話題のベースとなるため、実施の間隔を空けないほうが、1on1で得た「気づき」や「行動」へのフィードバックをスムーズに行えます。

1on1で話す内容

1on1についての悩みで多いのが、「何を話したらいいかわからない」ことです。1on1は「部下が主体的に話す」ことが望まれますが、「何か悩みはある?」と突然聞かれても、すんなり話せる人は少ないでしょう。さまざまな話題で緊張をほぐし、関係性を築きつつ、コミュニケーションを取る必要があります。

関係性の構築には共通の話題

まず用意したいのは、部下との共通の話題です。部下の趣味や最近の流行など、日常的な話題から入るのがよいでしょう。こうした話題は、部下の緊張もほぐれ、初回の1on1の導入として適しています。共通の話題が見つからない場合は、「部下の仕事内容」を思い出してください。「あの企画書の内容はよかったね」と部下の日頃の行動や業務の成果をほめるといった会話から入ると、部下の興味がある仕事の話題にスムーズにつなげることができます。

踏み込み過ぎる話題はNG

逆に避けたいのは、プライベートに踏み込み過ぎる話題です。日頃の関係性でそれほど近しいわけではないのに、急に1on1で部下の家族や友人、趣味の話をしては、部下も戸惑ってしまうでしょう。恋愛関係の質問など、セクハラ・パワハラとの境界線も上司が正しく認識しておくことが必要です。

また、細かい業務上の指摘や修正点の指示などといった話題にも注意したいものです。あくまでも、1on1は部下に気づきを促す場です。あまりにも細かい業務の方法について話をしてしまうと、部下が「このやり方は何か言われるかも」と萎縮してしまう恐れがあります。仕事への姿勢や考え方など、大きな流れで話すことが望ましいでしょう。

部下の話を聞くためにはテクニックも重要

1on1で部下に話をしてもらうためには、上司が聞く姿勢を持っていなければいけません。仕事の話から、上司の武勇伝や自慢話を語ったり、「お説教」になったりしないよう、傾聴することが望まれます。傾聴とは、ただ話を聞くだけではなく、耳も心も傾けて、相手の気持ちが理解できるように真摯に話しを聴くというテクニックです。

たとえば、「うなずき」や「あいづち」は、相手の話を肯定的に聴いているという姿勢を示すことができます。また、相手の話を繰り返したり、言い換えたりすることも、部下の思考や発言を促すことにつながります。相手の話を否定せず、肯定と共感を示すことが重要です。

1on1が雑談だけ、やる意味はある?

1on1をやっているけれど、雑談で終わってしまっているというケースもあるかもしれません。雑談の場があるということは、職場の人間関係をスムーズにするうえで重要です。しかし、1on1が何度も雑談で終わってしまっては、部下本人が「やる意味はあるの?」と疑問に思ってしまいます。1on1の形骸化を防ぐためには、目的を部下と上司が共有することが重要です。

1on1を実施する際は、事前に何のための場なのかということを、部下に伝えましょう。また、上司本人も1on1を通じて、部下にどのようになってほしいのかとゴールを描いておくことが必要となります。

雑談で終わらないようにするためには、上司は「コーチング」や「フィードバック」を意識するとよいでしょう。

コーチングとは、問いかけを通じて行動を促すような質問をすることをいいます。上司が答えを教えず、部下が自分で答えにたどり着けるようにサポートすることで、部下の成長を促すことができます。

フィードバックとは、ポジティブな部分、ネガティブな部分の評価や考え方を客観的に伝え、改良や調整を加えることをいいます。「今回の業務は時間をかけて取り組んでいましたね」「資料作成のミスを減らせると、もっとよかったですね」と、業務に対して適切なフィードバックを行うことで、部下は自身が成長するポイントに気づくことができます。

1on1を部下の成長の機会に活かそう

1on1は部下の成長支援と企業の人材育成を目的とした、部下と上司が1対1で話す場です。傾聴やフィードバックなどのテクニックを用いることで、部下に気づきを促し、日々の業務の課題解決をサポートできます。

テレワークが増え、上司と部下がコミュニケーションを取る機会が減っている今だからこそ、1on1は注目を集め、実施する企業が増えています。誰でも職場で苦手だと思う人はいるものです。日頃苦手だと思って希薄になっていた上司と部下の関係性も、1on1の実施によりお互い親近感を覚え、関係性が改善されることがあります。

1on1が雑談で終わってしまうという場合には、上司と部下で目的を共有するとともに、適切な話題作りから取り組むことが望まれます。日々の業務で部下とのかかわりを増やすことができれば、1on1で話すべき話題は見つけやすくなるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

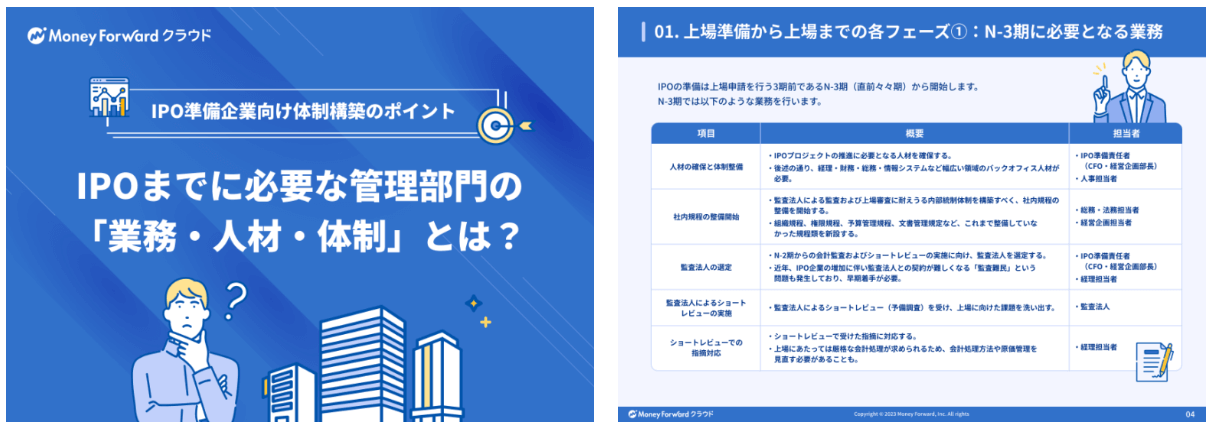

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

人材アセスメントとは?企業の導入メリットや手順・活用のポイント

人材アセスメントは、人材のスキルや適性、能力などを打算社が客観的な目線で分析し、組織の成功の鍵を握る重要なプロセスです。 適切な人材アセスメントを行うことで、従業員の能力と潜在力を…

詳しくみるRPO(採用代行)とは?メリット・デメリットから選び方、費用まで徹底解説

優秀な人材を採用できるか否かは、企業の命運を左右するといっても過言ではありません。しかし、採用競争が激化し、採用手法が多様化・複雑化する現代において、採用業務に十分なリソースを割け…

詳しくみる独立役員とは?役割や社外取締役との違い、選任の注意点を解説

上場を目指す企業にとって、ガバナンス体制の整備は避けて通れない重要なテーマです。その中核を担う存在が「独立役員」です。独立役員は、経営陣と一定の距離を保ちつつ、外部の視点から企業経…

詳しくみるIPOの成功を左右する組織作りとは?組織戦略のポイントを解説

IPO(新規株式公開)は、企業の成長における重要なステップであり、資金調達や企業の知名度向上など、多くの利点をもたらします。 このIPOを成功させるには、単なる財務戦略や上場手続き…

詳しくみるIPOで労務監査は必要?実施タイミングや確認ポイントを解説

IPOを検討している企業において、労務監査は必要なのか気になっている人もいるでしょう。労務監査は、企業が労働法規を正しく遵守しているかを調査することで、実施準備・監査の実施・監査報…

詳しくみるベスティングとは?人材の離脱防止と従業員のモチベーション向上につながる理由も解説

ストック・オプションでは多くの場合、行使条件として会社の上場が要件となります。 この状況が、未上場の日本のスタートアップにおいてベスティング条件の考え方を特殊なものにしています。 …

詳しくみる