- 更新日 : 2024年7月16日

フィードバックとは?意味や効果的なコツ、企業の実践例についてわかりやすく解説

ビジネスにおいて、フィードバックはとても重要です。実際、さまざまな場面でフィードバックが行われています。しかし、フィードバックを行う方法やメリットを理解して利用されているでしょうか。

今回は、ビジネスにおけるフィードバックの目的、フィードバックすることのメリット、手法、注意点や手法ごとの具体例などについて見ていきます。

目次

フィードバックとは?

フィードバックとは、日本語では「結果を返す」という意味で使用されています。ここでは、ビジネスにおけるフィードバックの意味、目的・重要性、フィードバックの使い方について解説していきます。

フィードバックの意味

フィードバックは、言い換えると、目標の達成のために行動した結果やその評価について、具体的に口頭や文章で本人に伝えることです。

フィードバックを受けることで、ミスがあったのであればミスを防ぎ、自身のパフォーマンスを向上させることができます。

フィードバックの目的

フィードバックの目的には、以下の4つがあります。

- 人材の育成

- 組織の目標達成

- 社員のモチベーションの向上

- 生産性の向上

上司が部下を評価し客観的にアドバイスを行う(フィードバックする)ことで、部下は次の行動に対して改善したり、調整を加えたりと、その後の行動につなげていくことができます。

その行動につなげたことにより、社員自身のモチベーションもアップし、組織としては生産性が向上し、組織の目標達成につながっていくので、その使い方が重要です。

フィードバックの使い方

フィードバックの使い方としては、上司から部下に対して使われることが多いです。例えば、上司が部下を評価し、それを昇給や昇格に反映します。また、そのタイミングで上司が人事評価の結果を部下に伝えて、改善すべきところは改善するように促します。

部下はフィードバックを受けて改善に活かすようにするといった使い方になるでしょう。

フィードバックとフィードアップ、フィードフォワードとの違い

フィードバックと似ている言葉に、フィードアップ、フィードフォワードがあります。フィードアップ、フィードフォワードとフィードバックとの違いについて見ていきましょう。

フィードアップとの違い

フィードバックを行う目的や目標の設定のことをフィードアップと言います。フィードバックを行う際は目的や目標の設定が欠かせませんので、フィードアップが前提になるという関係性です。

フィードフォワードとの違い

フィードバックが過去の出来事の評価であることに対して、フィードフォワードは未来に向けて何ができるかなどについて意見を出し合って話し合います。

過去の出来事の評価や成果について考えるのがフィードバックで、今後の目標や将来の展望について考えるのがフィードフォワードということになります。

企業でフィードバックを実施するメリット

ビジネスで行うフィードバックは、行う側にも受ける側にもメリットがあります。ここからは、会社がフィードバックを実施することによるメリットを解説します。

人材の育成が期待できる

フィードバックは人材の育成には有効な手段です。部下の成長には、上司の正確な現状把握とその時々に合わせた適切なフィードバックが重要です。

上司が適切なフィードバックを行うことにより、部下は自分には何が足りないのか、その課題に対してどうすれば良いかを考える機会ができます。また、主体的な取り組みによる成長も促進されます。

目標への軌道修正・達成に役立つ

的確なフィードバックを行うことにより、目標達成に向けての軌道修正ができます。フィードバックを定期的に行っていると、仕事上で部下の行動にズレが生じたときに修正することができます。また、フィードバックを定期的に行うことで、部下のミスや傾向がわかるようになるので、効率的な軌道修正を行うことができるようにもなります。

会社全体で目標を達成するためには、社員全員が目標の達成に向けて取り組まなくてはいけません。そのためには、定期的に的確なフィードバックを行うことが役立ちます。

生産性を上げられる

フィードバックを行うことによって、生産性の向上も期待することができます。

生産性を向上させるには、より効率的に業務に取り組む必要があります。上司から部下に定期的にフィードバックを行うことにより、部下がその都度、自身の行動を見直し、軌道修正できます。その効果により、効率的に業務に取り組めるようになります。

モチベーションアップにつながる

フィードバックは、部下のモチベーションをアップさせる効果が期待できます。

特に日頃から自分の仕事ぶりを見てもらっている上司からの的確なフィードバックは、部下に安心感を与える効果もあります。さらに、部下に「もっと頑張って評価されたい」というモチベーションの向上につながっていき、これまで以上のパフォーマンスを見せることも可能です。

フィードバックがない職場では、部下が孤独感を感じやすくなります。さらに、モチベーションの維持が難しくなるため、成長に繋がりません。フィードバックは、そのような課題を解決するために役立てることもできるのです。

上司や会社への信頼を深められる

フィードバックの活用は、上司と部下の間のコミュニケーションを活発にする機会を作ります。コミュニケーションが多いと信頼関係を築きやすくなり、部下がフィードバックによって自分自身の成長を実感できると、上司の信頼を得られるきっかけにもなります。

さらに、会社への貢献を実感できると、会社に対する信頼や愛着も高まるでしょう。

フィードバックを行うタイミング

フィードバックを行うタイミングは、部下の行動から間を置かずに、できるだけ早く行うことを心がけましょう。

- 部下から報告を受けたとき

- 部下が担当しているプロジェクトが終わったとき

- 個人面談のとき、人事評価時のタイミングで

- 1on1ミーティングで実施する

上記以外でも、気がついたときなどに、フィードバックを行っておくのが良いでしょう。

フィードバックの2つの方向性

フィードバックには、「ポジティブフィードバック」「ネガティブフィードバック」という2種類の方向性があります。ここでは、フィードバックの方向性の違いについて見ていきましょう。

ポジティブフィードバック

ポジティブフィードバックとは、部下の言動や行動について、良い点を評価して、肯定的な表現を使ってフィードバックする方法です。

前向きな内容をフィードバックしますので、部下はフィードバックを受けて、自発性や自己肯定感を強めて、モチベーションの高い状態で仕事に向かってくれるでしょう。

ネガティブフィードバック

ネガティブフィードバックとは、部下の言動や行動について、問題点を指摘して、否定的な表現を使ってフィードバックする方法です。あえてネガティブなフィードバックを行うことにより、部下が自ら何が問題だったのかを考え、改善策を模索するような成長力を身につけさせることができます。

ただし、ネガティブな部分をそのまま受け止めてしまう部下もいますので、ネガティブフィードバックを行う場合でも、合わせて今後のための改善策のヒントや行動していく方向性を示しながら行ったほうが良いでしょう。

フィードバックの3つの手法

フィードバックには3つの手法があります。それぞれの手法について、簡単に見ていきます。

サンドイッチ型

サンドイッチ型は、その名のとおり、ポジティブなフィードバックの間に、ネガティブなフィードバックを挟んで行う手法です。

ネガティブなフィードバックは行っていますが、最後にポジティブなフィードバックで締めくくっているため、部下のモチベーションの低下は最小限になるでしょう。

SBI(Situation Behavior Impact)型

SBI型(Situation Behavior Impact)は、状況(Situation)、行動(Behavior)、影響(Impact)の順番にフィードバックする手法です。状況から行動、行動から影響という順番でフィードバックを行います。

フィードバックは、どんな状況のときに、上司のどのような言動が、結果としてどのように現れたのかを順を追って考えていきますので、部下は内容を理解しやすくなります。

また、ポジティブフィードバック、ネガティブフィードバックのどちらにも使えるところも特徴の一つです。

ペンドルトンルール

ペンドルトンルールは、上司が部下に、単に改善点を伝えるだけではなく、部下に反省点を考えさせて、その反省点をもとに話し合いながら課題を解決していく方法を模索します。

具体的には、「確認」「良かった点」「改善点」「今後のアクションプラン」「まとめ」の順番で進めます。

社員は自分で反省点、改善点を考えるため、自分の成長につながります。また、お互いにコミュニケーションを密に行いますので、関係性もより良くなっていくでしょう。

フィードバックのやり方や成功させるコツ

フィードバックを導入して、効果的に活用していくには、どのような点に注意しておけば良いのでしょうか。フィードバックのやり方や成功させるコツ、気を付ける点について解説していきます。

タイムリーに行う

フィードバックは、タイムリーに行うのが効果的です。行動してから時間が経ってしまうと、記憶も曖昧になってしまいます。そうすると、フィードバックしてもあまり効果を期待できなくなるからです。

一方、タイムリーにフィードバックを実施すれば、改善策を実行しやすくなります。時間が経過するに従ってフィードバックの効果は下がっていくと覚えておきましょう。

具体的に伝える

フィードバックの内容は、相手にできるだけ具体的に伝えることが重要です。フィードバックが抽象的だと、指摘を受けても課題を解決できない可能性があります。フィードバックを具体的に伝えるためには、講師は部下の細かいところまで見ておかなければなりません。

具体的に伝えることができれば、部下は自身で考え、行動を改善することができます。本人が理解しやすいフィードバックを行うことで、フィードバックの効果はさらに向上します。

信頼関係の中で行う

フィードバックは、信頼関係の中で行うことも重要です。フィードバックが誰から行われるかで、部下の気持ちが変わります。

例えば、信頼関係のある上司からのフィードバックであれば、部下は「自分は期待されているから言ってくれているのだ」と思えるでしょう。逆に、信頼関係のない人からのフィードバックでは身構えてしまうかもしれません。

上司は、日ごろから部下とできるだけ密なコミュニケーションを取るようにして、アドバイスや相談がいつでもできる関係を築いておきましょう。

実現可能な範囲で行う

フィードバックを行う際には、実現が可能な範囲でのフィードバックを行うことが重要です。改善点を伝える際は、部下の経験やスキルも考慮して、実際に改善できる範囲の内容をフィードバックするようにしましょう。

実現が難しいことをフィードバックしても、部下の成長にはつながらず、かえってフィードバック後のモチベーションが下がってしまうかもしれません。

フィードバックする前に、フィードバックされる側の目線で考えて、部下の気づきや行動を促せるかどうかを考えてみましょう。

フィードバックの具体例、例文

フィードバックには3つの手法があることは前述しました。ここでは、この3つの手法の具体例をそれぞれ紹介していきます。

サンドイッチ型

サンドイッチ型のフィードバックは、ネガティブなフィードバックをポジティブなフィードバックで挟む形で行います。具体例を挙げてみます。

◆ポジティブフィードバック

「先日依頼していた資料の作成ですが、私が指示した内容以外にも自発的にデータを追加してあって、わかりやすくなっていました。工夫してくれてありがとう。上手くまとまっていたし、すばらしいクオリティでした」

◆ネガティブフィードバック

「ただ、先週あたりは結構残業をしていたようなので、今後は作業する時間にも注意してください。今回の成果物をひな形にすると今後の資料作成は効率化できるはずです」

◆ポジティブフィードバック

「資料はとても素晴らしい出来でした。チーム内に資料を共有したいのですが、君はどう思いますか」

SBI型

SBI型にはポジティブフィードバックの場合とネガティブフィードバックの場合があります。それぞれ、具体例を挙げていきます。

ポジティブフィードバックの例

「私は君にX社に提出する資料の作成を頼みました」◆行動(behavior)

「君は私に、資料を作成する目的、ボリューム感、優先順位や現時点での疑問点を確認しましたね?」◆結果(impact)

「作成してもらった資料は、必要な項目が網羅されたクオリティの高いもので、X社にも好評でした。ありがとう。とても助かりました」

ネガティブフィードバックの例

「私は君にX社への見積書の送付をお願いしました。送付期限は7日前でした」◆行動(behavior)

「見積書は送付されていませんでした。また、それについて、X社や私に報告していませんでしたね?」◆結果(impact)

「今回の商談は達成が難しくなり、X社の当社への信頼度が低くなりました」

ペンドルトンルール

ペンドルトンルールは、具体的には「確認」「良かった点」「改善点」「今後のアクションプラン」「まとめ」の順番で進めます。

こちらも具体例を挙げてみます。

◆確認(部下)

「先ほどの打ち合わせの資料のことについてお話したいです」

◆良かった点

「資料はきちんと情報収集されていたうえに、必要な内容が分かりやすくまとめられていて良かったよ」

◆改善点

「ありがとうございます。営業部や総務部に情報を提供してもらったおかげで、必要な情報が盛り込めたと思います。ただ、各部署に依頼するタイミングが遅くなってしまったので、情報を提供してもらうためのスケジュールが短くなってしまったところは反省しないといけないと思っています」

◆今後のアクションプラン

「次回以降はどのくらいのタイミングで各部署に情報提供の依頼をするのが適切だと思う?」

「構成ができ上がったら一度部長に確認していただき、その後すぐに依頼をするのがいいと思いました」

◆まとめ

「そうだね。今後は構成ができたら私が確認して、その後すぐに各部署に依頼するようにしよう」

会社と社員の成長にフィードバックを役立てましょう

適切なフィードバックを行うことは、部下にとっては、育成やモチベーションのアップに有効です。また、上司にとっても、マネジメント力やコミュニケーション力を向上させることができます。

組織の活性化や人材育成の手法として、フィードバックは有効ですので、適切な手法を学んで、個人と組織の双方の成長のために役立てていきましょう。

フィードバックの論文を含め、フィードバックについてより詳しい方はこちらの記事もご参考ください。

【HR Journey】フィードバックの意味とは?言い換え・例文も分かりやすく紹介

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

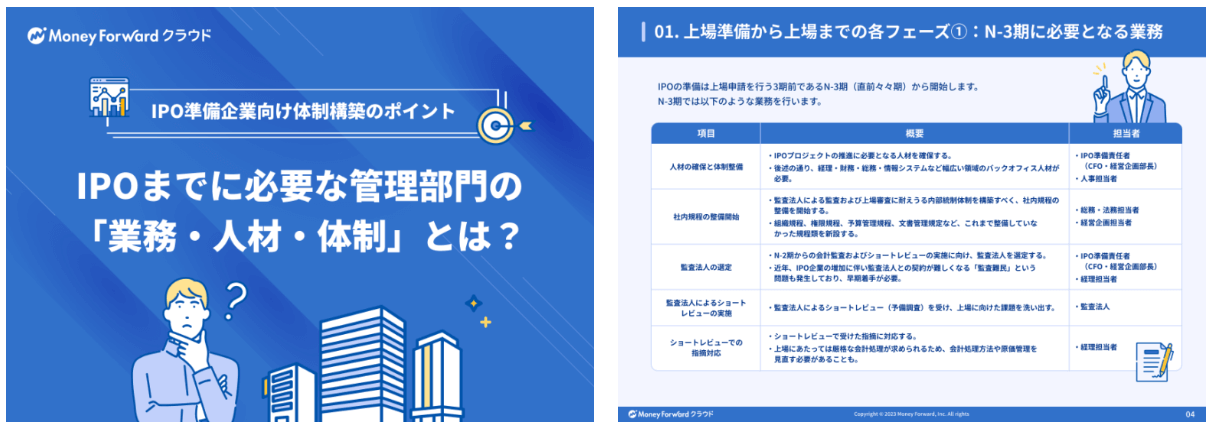

IPOまでに必要な管理部門の「業務・人材・体制」とは?

IPO準備を遅延なく進めるために、どのような管理部門体制を構築する必要があるのでしょうか。

本資料では、IPO準備企業に向けて、N-3期からN期までに必要な業務と、それを実施するために求められる人材・体制について詳しく解説します。

やることリスト付き!内部統制構築ガイド

内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。

内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。

N-3期を目指すための3つのポイント

「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。

本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。

マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料

マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。

銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

RSU(譲渡制限付株式ユニット)とは?特徴やメリット、導入事例などを解説

IPOを契機として事業拡大を進めるためには、優秀な人材を惹きつける給与制度が不可欠です。また、市場で調達した資金を有効活用できる優秀な人材が参加・定着すれば、競争力向上や生産性向上…

詳しくみる取締役とは?役割や責任・給与体系についてわかりやすく解説

取締役とは、会社法に定められている役員のことです。取締役は、企業における業務の執行について意思決定を行う立場にあるため、企業全体の業務について責任を負っています。 今回は、取締役の…

詳しくみる税制適格ストックオプションとセーフハーバールール|適用条件と会計処理の注意点

スタートアップ企業を中心に活用が進む「税制適格ストックオプション」の適正な運用には、セーフハーバールールの理解が不可欠です。 本記事ではストックオプションの基本を説明した上で、税務…

詳しくみるIPOの成功を左右する組織作りとは?組織戦略のポイントを解説

IPO(新規株式公開)は、企業の成長における重要なステップであり、資金調達や企業の知名度向上など、多くの利点をもたらします。 このIPOを成功させるには、単なる財務戦略や上場手続き…

詳しくみるパフォーマンス・シェアとは?仕組みや目的・導入企業の事例を紹介

「パフォーマンス・シェア」という革新的なコンセプトが、近年ビジネスの世界で注目を集めています。この手法を活用することで、企業は競争力を高め、市場でのシェアを拡大することが可能です。…

詳しくみるRPO(採用代行)とは?メリット・デメリットから選び方、費用まで徹底解説

優秀な人材を採用できるか否かは、企業の命運を左右するといっても過言ではありません。しかし、採用競争が激化し、採用手法が多様化・複雑化する現代において、採用業務に十分なリソースを割け…

詳しくみる